Как работает иммунная система ч. 3

Приобретенная иммунная система

Около 99 % всех животных прекрасно уживаются только с естественными барьерами и врожденной иммунной системой. Однако у позвоночных, как и у нас, есть третий уровень защиты: приобретенная иммунная система. Это оборонительная система, которая может адаптироваться, чтобы защитить нас практически от любого вредителя. Одна из первых подсказок о существовании приобретенной иммунной системы появилась еще в 1790-х годах, когда Эдвард Дженнер начал вакцинировать англичан от вируса оспы. В те дни оспа была серьезной проблемой. Сотни тысяч людей погибли, многие ужасно искалечены. Эдвард заметил, что доярки часто заболевали коровьей оспой, которая вызывала на их руках повреждения, похожие на язвы, вызванные вирусом оспы. Эдвард также отметил, что доярки, заразившиеся коровьей оспой, почти никогда не болели оспой (которая, как оказалось, вызывается близким родственником вируса коровьей оспы).

Поэтому Эдвард Дженнер решил провести смелый эксперимент. Он собрал гной из язв доярки, у которой была коровья оспа, и использовал его, чтобы сделать прививку маленькому мальчику по имени Джеймс Фиппс. Позже, когда Джеймсу сделали повторную прививку гноем из язв человека, зараженного оспой, он не заразился этой болезнью. На латыни корову называют vacca, что объясняет, откуда взялось слово "вакцина". История утверждает, что героем в этой истории был Эдвард Дженнер, но я думаю, что настоящим героем в тот день был маленький мальчик. Представьте себе, что взрослый человек приближается к вам с большой иглой и трубкой, полной гноя! Сегодня в этом нет необходимости, но мы можем быть благодарны, что эксперимент Дженнера был успешным, потому что он проторил путь для прививок, которые спасли бесчисленное количество жизней.

Вирус оспы перестал распространяться. Таким образом, эксперимент Эдварда Дженнера показал, что если дать иммунной системе человека время на подготовку, то она сможет производить оружие, способное обеспечить защиту от незваного гостя, которого никогда раньше не видела. Важно отметить, что вакцинация против оспы защищала только от оспы или близкородственных вирусов, таких как коровья оспа. Джеймс Фиппс все еще мог заболеть свинкой, корью и всем остальным. Это один из признаков приобретенной иммунной системы: она приспосабливается к защите от специфических вредителей.

Антитела и В-клетки

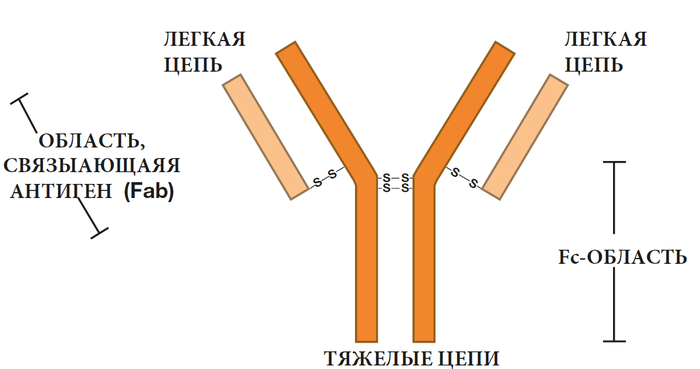

В конце концов иммунологи установили, что иммунитет к оспе обеспечивается особыми белками, циркулирующими в крови иммунизированных особей. Эти белки были названы антителами, а агент, который вызвал образование антител, был назван антигеном – в данном случае вирусом коровьей оспы. Вот эскиз, который показывает прототип антитела, а именно иммуноглобулина G (IgG).

Как вы можете видеть, молекула антител IgG состоит из двух пар двух различных белков: тяжелой цепи (Hc) и легкой цепи (Lc). Из-за этой структуры каждая молекула имеет две идентичные “руки” (Fab-области), которые могут связываться с антигенами. Белки — это идеальные молекулы для создания антител, способных схватить атакующих, потому что различные белки могут складываться в мириады сложных форм.

IgG составляет около 75 % антител в крови, но есть еще четыре класса антител: IgA, IgD, IgE и IgM. Каждый вид антител вырабатывается В-клетками— белыми кровяными клетками, которые рождаются в костном мозге и которые могут созревать, чтобы стать фабриками антител, называемыми плазматическими В-клетками.

В дополнение к наличию рук, которые могут связываться с антигеном, молекула антитела также имеет постоянную область (Fc) “хвост”, которая может связываться с рецепторами (Fc-рецепторами) на поверхности клеток, таких как макрофаги. На самом деле именно специфическая структура Fc-области антитела определяет его класс (например, IgG или IgA), с какими клетками иммунной системы он будет связываться и как будет функционировать.

Руки каждого антитела связываются с определенным антигеном (например, белком на поверхности вируса оспы), поэтому для того, чтобы иметь в наличии антитела, которые могут связываться со многими различными антигенами, требуется много различных молекул антител. Итак, если мы хотим, чтобы антитела защищали нас от всех возможных вредителей (а мы хотим), сколько различных антител нам понадобится? Ну, иммунологи подсчитали, что примерно 100 миллионов должны сделать свое дело. Поскольку каждая антигенсвязывающая область антитела состоит из тяжелой цепи и легкой цепи, мы могли бы смешать и сопоставить около 10000 различных тяжелых цепей с 10 000 различными легких цепей, чтобы получить 100 миллионов различных антител, которые нам нужны. Однако в клетках человека всего около 25000 генов, поэтому, если бы каждый белок тяжелой или легкой цепи был закодирован геном, большая часть генетической информации человека была бы использована только для создания антител. Проблема на лицо.

Перевод книги LAUREN SOMPAYRAC "HOW THE IMMUNE SYSTEM WORKS", продолжение следует.