История питания людей.

В несколько упрощенном виде эволюцию питания древних приматов, гоминид и древних людей можно представить следующим образом. Древнейшие приматы палеоцена (66-58 млн. лет назад) занимали одну из экологических ниш, характерных для насекомоядных. К концу палеоцена, примерно 58 млн. лет назад, многие виды приматов уже имели зубочелюстной аппарат, приспособленный для смешанного питания, включавшего, кроме насекомых, также фрукты, листву, семена и плоды.

Серия глобальных похолоданий в промежутке от 20 до 5 млн. лет назад привела к сокращению площади тропических лесов. Австралопитеки, оказавшиеся четыре миллиона лет назад на открытых пространствах саванн, были всеядными существами, причем путь к пищевой специализации для них был уже отрезан: эволюция не может дать «задний ход». Между тем, строение зубочелюстного аппарата, особенности биохимии пищеварения и способ передвижения позволяли древнейшим австралопитековым кормиться как на равнинах засушливой саванны, так, возможно, и на деревьях саванновых зонтичных лесов.

Серьезную задачу представляла характерная для саванн смена влажных и сухих сезонов. Во влажный период растительная пища (плоды, орехи, семена) имелась в изобилии, но сухой сезон (длящийся в саваннах от двух с половиной до десяти месяцев) был для растительноядных двуногих приматов голодным временем. В этот период возникала необходимость освоения новых пищевых ресурсов, одним из которых стало мясо, хотя его добыча и требовала больших энергетических затрат.

Древнейшие представители рода Homo продолжили эту эволюционную стратегию. Они значительно расширили ареал своего обитания, что должно было вести и к повышению разнообразия диеты. По-видимому, все большее значение в питании древнейших людей приобретали подземные части растений: клубни, луковицы, коренья. Это была еще одна (помимо падали) группа продуктов, конкуренция за обладание которыми среди крупных млекопитающих не столь жестка, как в других нишах. Приматы, вооруженные приспособленными для копания орудиями, могли успешно противостоять различным видам диких свиней в борьбе за подземные «концентраты углеводов».

Но самые существенные отличия питания Homo erectus от австралопитековых заключались в постоянном использовании огня. Трудно сказать, когда гоминиды начали пользоваться огнем. Судя по некоторым данным, это могло произойти уже 1,4 млн. лет назад, и несомненно, что регулярное использование огня человеком насчитывает не менее 750 тыс. лет. Огонь открыл новые возможности для приготовления пищи. Поджаривание и варка повышают питательную ценность многих растительных продуктов, поскольку расцепляют несъедобную для человека целлюлозу. Термическая обработка позволяет удалить содержащиеся в клубнях многих растений токсические вещества или значительно ослабить их действие. Копчение и поджаривание позволяют подготовить продукты для длительного хранения.

Реконструкция диеты палеолитического населения запада Европы периода последнего (вюрмского, примерно 15 тыс. лет назад) оледенения показала, что общины кроманьонцев не испытывали недостатка в растительной пище: на ее долю приходилось примерно 65% потребляемых калорий . Для охотников-собирателей того времени характерным было употребление в пищу широкого ассортимента диких растений и животных (подобная тенденция сохранялась и в последующие тысячелетия). Это обеспечивало не только вкусовое разнообразие пищи, но и достаточное поступление витаминов, минеральных веществ и микроэлементов. Большая часть белка была животного происхождения.

В целом, потребление клетчатки, кальция и витамина С было значительно выше, чем у современного горожанина, а поступление в организм натрия существенно меньше. Намного меньше потреблялось и сахаров: они были доступны только в натуральной форме (с ягодами, фруктами). Потребление алкоголя было очень мало. Молоко животных и молочные продукты в диете верхнепалеолитического человека отсутствовали, но кормление ребенка грудью продолжалось долго: два-три года.

Животные белки и жиры поставляли млекопитающие, мелкие позвоночные, рыба, насекомые, беспозвоночные. Содержание подкожного жира в организме диких травоядных в среднем в 7 раз меньше, а полиненасыщенных жирных кислот почти в пять раз выше, чем у домашних представителей тех же видов. Соответственно, даже значительное потребление животных жиров человеком палеолита влекло меньший риск развития атеросклероза, чем у современного американца или европейца.

Разумеется, эта реконструкция дает представление о питании представителей популяций, адаптировавшихся к условиям только одного из биотопов. К эпохе верхнего палеолита человек заселил самые различные в экологическом отношении регионы. Питание обитателей тропиков и субтропиков должно было существенно отличаться от характерного для популяций сухих приледниковых степей западной и центральной Европы. Существенное влияние оказывала доступность продуктов речного и морского происхождения.

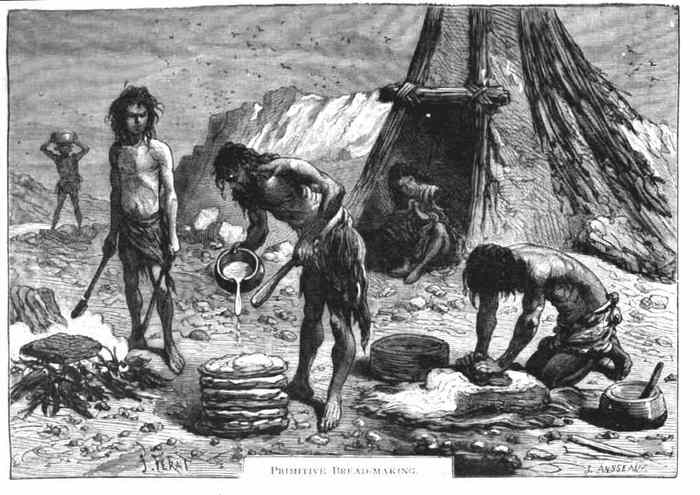

Переход от охоты и собирательства (присваивающего хозяйства) к земледелию (хозяйству производящему) привел, возможно, к наиболее существенным изменениям питания за всю историю рода Homo. Особенно важно, что этот переход произошел в исключительно короткий в эволюционном плане промежуток времени, порядка всего десяти тысяч лет. Преимущества, которые давала «неолитическая революция» (прежде всего, возможность прокормить на один, а то и два порядка большее число едоков на единицу территории), значительно превосходили ее отрицательные последствия — даже такие, как общее ухудшение состояния здоровья популяции.

Переход к земледелию, а вследствие этого — к преимущественно углеводной пище и потреблению в больших количествах зерновых, вел к нарушению пищевого баланса и, как следствие, к авитаминозам, железодефицитным анемиям и замедлению процессов роста у детей. Резко ухудшалось состояние здоровья органов полости рта, распространялся кариес, возрастала частота прижизненной потери зубов.

В связи с ростом оседлости питание неолитического человека становилось все более зависимым от локальных источников пищи. Например, согласно исследованиям неолитического населения Иберийского полуострова, у представителей групп, обитавших всего в 10 км от морского побережья (по сути, в двух часах пути — те же затраты времени, что и у многих москвичей при ежедневных поездках на работу!), потребление водорослей, моллюсков, крабов резко снижалось.

Переход к значительно более мягкой, термически обработанной (вареной, печеной) и углеводной пище изменил направление отбора в отношении морфологических, анатомических особенностей строения нашего организма. Мощная жевательная мускулатура уже не давала преимуществ. Для людей эпохи неолита характерно уменьшение размеров челюстей и лицевой части черепа в целом. При этом более тесным становилось расположение зубов в челюсти, что повышало риск развития кариеса.

Можно предположить, что менялась биохимия, физиология и анатомия органов пищеварительного тракта. К сожалению, они не сохраняются, подобно костным останкам, и прямых доказательств такой эволюции у нас нет. Но, вероятно, именно в неолите закрепились различия в особенностях функционирования желудка у представителей групп, ориентированных преимущественно на белково-липидную или углеводную диеты.

Всего девять видов растений составляют основу питания современных обществ, ориентирующихся в первую очередь на продукты земледелия. На долю четырех из них (пшеница, рис, картофель, кукуруза) приходится примерно 75% потребляемой пищи (остальные пять видов — сорго, сладкие бататы, ячмень, просо и кассава). Восемьдесят процентов животной пищи населения современного мира обеспечивают говядина и свинина, оставшиеся 20% приходятся на долю курятины и мяса овец, коз, буйволов и лошадей.

Из книги А. И. Козлова «Пища людей».