Интересные, абсурдные, но совершенно правдивые факты.Часть 3

Я такие вещи и сам не знал...

Головоногие могут редактировать свою РНК.

Для большинства организмов справедливым является тот факт, что как только "матрица" выпущена, в РНК больше не происходит никаких изменений. Однако в мире головоногих все обстоит совсем иначе. Еще в 2015 году ученые обнаружили, что осьминоги, каракатицы и кальмары способны модифицировать собственную РНК уже после того, как она покинула ядро. Исследователи обнаружили, что процесс редактирования не является одинаковым: как правило, редактируемые белки являются нервными белками, а почти все участки, чувствительные к температуре, сильнее редактируются в холодной воде. Исследователи пришли к выводу, что редактирование РНК, по-видимому, является ответом на резкую смену температуры воды, а именно резкого похолодания.Также ученые обнаружили, что данный процесс происходит чрезвычайно быстро — значительные изменения происходят менее чем за день.

2. Голливудская «Звезда смерти» существовала на самом деле.

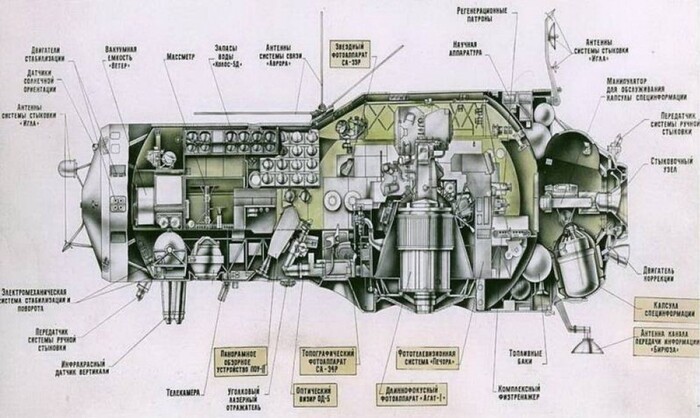

Во время холодной войны СССР действительно разрабатывал проект боевой космической станции с ядерными ракетами — проект «Алмаз». Некоторые модули даже запускались и имели пушку на борту!

Технические характеристики:

Масса: 18.55 т

Размеры: 15 м

Диаметр: 4,5

Мощность: 2,4 кВт

Источники питания: солнечные батареи 86кв.м

Ориентация: трёхосная

Срок активного существования: 30 мес.

Вооружение: крупнокалиберная пушка НР-23

Модификация ОПС («Алмаз-1»), была выведена на орбиту 31 марта 1991 года. ОПС оснастили самой современной на тот момент бортовой аппаратурой, а для защиты установили все ту же крупнокалиберную пушку НР-23. По задумке, на боевом посту станцию должен был сменить «Алмаз-2», но плачевное состояние экономики России после распада СССР не позволило продолжить развитие программы. По крайней мере, официально у нас на орбите боевых станций нет. Официально :)

3. Человеческое тело светится.

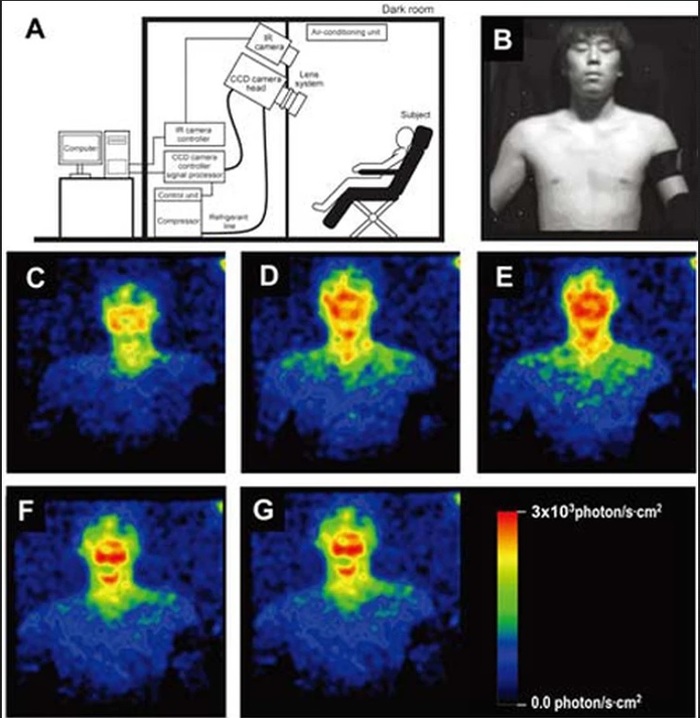

Мы испускаем слабое биолюминесцентное свечение — в 1000 раз слабее, чем может увидеть глаз, но камеры с длинной выдержкой его фиксируют. Свет связан с метаболизмом и даже меняется в течение дня.

Исследователи помещали обнаженных по пояс людей в абсолютно темную комнату.

Они сидели там по 20 минут. В это время добровольцев снимала камера высокой чувствительности, способная улавливать даже отдельные фотоны. Съемка повторялась каждые три часа с 10 утра по 10 вечера.

Обработка полученных изображений и показала: человеческое тело светится в видимом диапазоне. То есть, испускает фотоны. Сияние это весьма призрачное и слабое - в тысячу раз менее интенсивное, чем способен уловить человеческий глаз. Но оно есть. Более того, исследователи обнаружили, что сила человеческого свечения меняется в зависимости от времени суток. Ярче всего люди испускают свет в 4 часа дня, - говорит один из экспериментаторов Хитоши Окамура (Hitoshi Okamura) из Университета Киото. - Затем интенсивность падает, но все равно остается выше, чем утренняя. А сильнее всего светятся лицо, глаза и область в районе щитовидной железы. Каждый их квадратный сантиметр излучает примерно по три тысячи фотонов.

4. Мёртвый мозг «ожил» на несколько часов в лаборатории

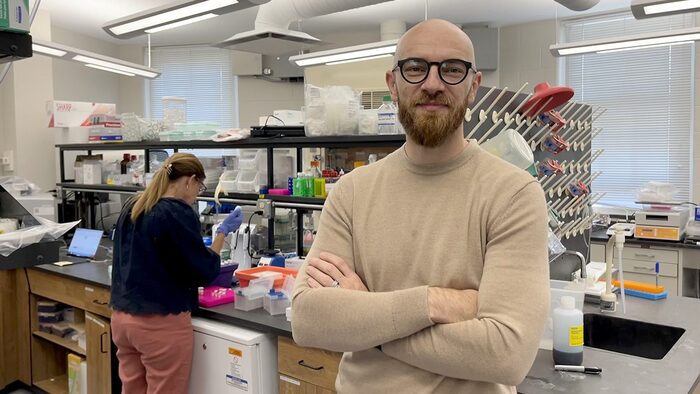

Около 5 лет назад нейробиолог, доктор философии Йельской школы медицины Звонимир Врселья с коллегами потрясли медицинское сообщество новаторским экспериментом. Они извлекли мозг свиньи из туши, оставив его без кислорода на четыре часа при комнатной температуре, а затем подключили к устройству BrainEx. Результат оказался удивительным: мозг частично ожил.

Cогласно статье в Nature, cистема BrainEx закачивала в мозг специальную жидкость, заменяющую кровь. Она включала вещества, регулирующие уровень pH в клетках, препараты для предотвращения иммунных реакций и антибиотики. То, что произошло дальше, удивило ученых: серая кора головного мозга покраснела, клетки возобновили производство белков, а нейроны начали демонстрировать признаки метаболической активности, как это делают живые. Простыми словами, ранее мертвый мозг свиньи теперь вновь выполнял клеточные функции, но он не был сознательным. По словам доктора Врселья, то, что они с коллегами обнаружили, было весьма экстремально: мозг нельзя было назвать полностью "живым", но он также и не казался мертвым.

Во время эксперимента со свиным мозгом ученые убедились, что не происходит никакой мозговой активности, связанной с восприятием. Для этого команда включила в формулу седативные средства, которые предотвратили электрическую активность. Также ученые завершили эксперимент спустя 6 часов.

Этот эксперимент вызвал горячие дискуссии в научном сообществе. Доктор Ланс Беккер, эксперт в области реанимации, отметил, что результаты исследования ставят под вопрос традиционные определения жизни и смерти. По его словам, это «поворотный момент» для науки. По словам биомедицинского юридического эксперта из Стэнфордского университета в Калифорнии Хэнка Грили, если бы мозг человека медленно приближался к сознанию, это вызвало бы споры с этической, юридической и научной точки зрения.

Врселья сообщил изданию, что он и его коллеги "не намерены подключать кого-либо в момент смерти к своей машине BrainEx". Но то, чего они достигли на данный момент, является значительным шагом к доказательству того, что смерть мозга может быть не такой окончательной, как мы когда-то думали. Тем временем исследователи добились определенного успеха в поддержании мозга "клеточно активным до 24 часов", чтобы они могли тестировать методы лечения неврологических заболеваний. Они надеются помочь пациентам с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

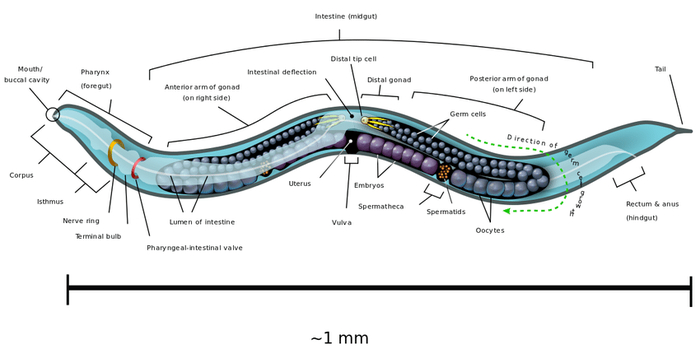

5. Учёные сохранили сознание червя… в компьютере

В 2014 году проект OpenWorm создал цифровую копию нейронной сети круглого червя C. elegans (у него всего 302 нейрона). Круглый червь C. elegans для современной генетики является аналогом мухи дрозофилы для классических естественнонаучных дисциплин; он имеет одну из наиболее простых нервных систем, состоящую всего из 302 нейронов. Более того, изучена структура соединений между ними. Всего в организме червя чуть менее тысячи клеток, все они идентифицированы и описаны в научной литературе, поскольку C. elegans является популярным модельным организмом. Также полностью прочитан геном червя, описано множество мутаций, поведение червей и т. п. Эту «цифровую личность» поместили в робота на колёсах. В результате робот начал вести себя, как живой червь — избегал препятствий, реагировал на «еду».

Конечной целью проекта является полная модель, которая включает все клетки C. elegans (чуть менее тысячи). На первой стадии будет моделироваться передвижение червя, для чего симулируется работа 302 нервных клеток и 95 мышечных. На 2014 год были созданы модели нейронного коннектома и мышечных клеток. На сайте проекта доступен трёхмерный интерактивный анатомический атлас червя. Участники проекта OpenWorm также развивают платформу geppetto, предназначенную для моделирования целых организмов