ЕГЭ. Что с ним не так в 2025 году?

Ежегодно сотни тысяч школьников проходят через ЕГЭ — три ужасающие буквы, в которых пересекаются надежды, страхи и амбиции целого поколения. Списки, проходные баллы, конкурсы, ДВИ, олимпиады — и многое другое становится фоном жизни каждого одиннадцатиклассника. Поступить в университет всё чаще похоже на игру в казино.

А ведь по началу задумка ЕГЭ была неплохая: обезличенная оценка результатов, возможность поступать в несколько университетов и отправлять баллы дистанционно. Реформа ЕГЭ позволила сместить фокус с личности школьника на его знания. Однако, что-то пошло не так.

Из-за ЕГЭ люди впадают в депрессии и совершают роскомнадзор. Школьники вынуждены играть в русскую рулетку, где на кону — их самооценка и карьера.

Но как так случилось, что обычный экзамен превратился в испытание

Многие утверждают, что если школьник успешно учился все 11 лет, то никаких трудностей с ЕГЭ у него не возникнет. Доля правды в этом есть. Однако, почему же тогда репетиторы и дополнительная подготовка так популярны? Например по данным центра РАНХиГС с вот этим огромным названием которое никто не будет читать, средняя семья в России тратит 25 тысяч рублей в год на репетиторов.

Да, это данные 2018 года, но тем не менее, если учитесь в 11-м классе, напишите, соответствует ли.

Истории о девушках, которые сдали ЕГЭ на 80 без подготовки, или био SSD-накопители в которых и годы правления Ярослава Мудрого, и особенности строения сердца пресмыкающихся, пожалуй, составляют меньшинство.

Тут успеха добиваются именно биофлешки, это понятно, но всё же большая же часть людей готовится к ЕГЭ с репетиторами в течение 11 класса. Но почему так? Ведь школьник, усвоивший программу, может сдать экзамен без проблем.

По мнению руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева, в ЕГЭ нет ничего, что выходило бы за рамки школьной программы. “Если школьник добросовестно и систематически учится, ЕГЭ он сдаст”.

Однако школьники, сдававшие ЕГЭ по химии в 2020 году, не дадут соврать: это совершенно не так. Тогда проблемы с экзаменом возникли даже у учителя. А многие школьники вышли после сдачи в слезах. Получается, что где-то всплывает ошибочка: или большинство школьников ничего не выносят за порог школы, или знать предмет и сдать по нему ЕГЭ — разные понятия.

Неспроста к нему готовятся посредством монотонного решения сотен вариантов. Потому каждый год сайт РешуЕГЭ лежит весь апрель и май. Но всё же возникает вопрос: если эффективно себя показывает именно способ натаскивания, то что-то уже пошло не так.

ЕГЭ — это не про понимание, а про временное хранение. Ваша задача — запомнить какую-то информацию, продержать её в голове до мая, а затем благополучно забыть.

Посещая курсы подготовки к ДВИ и побывав на множестве дней открытых дверей в университетах, я начал замечать тревожный и, по-своему, абсурдный паттерн. Почти в каждом вузе кто-то обязательно проговаривал о «забывании».

Некоторые даже советовали сознательно разучиться писать по шаблону, потому что "егэшная" структура не имеет отношения к реальному мышлению и стилю эссе, которое требуют многие университеты.

В одном из ВУЗов прямо сказали: «На ДВИ так писать не надо — это слишком формально».

ЕГЭ награждает не мышление, а послушание. Он не поощряет оригинальность, не проверяет критическое мышление, не ценит необычные ходы. Он измеряет способность сдать себя в аренду на год и стать флешкой: выучить, сжать, воспроизвести — и отформатироваться уже для ВУЗа.

В итоге, вместо того чтобы готовить выпускников к реальной профессиональной среде, система учит их выживать. Не думать, а угадывать формулировки. Не разбираться, а попадать в критерии. Не творить, а соответствовать.

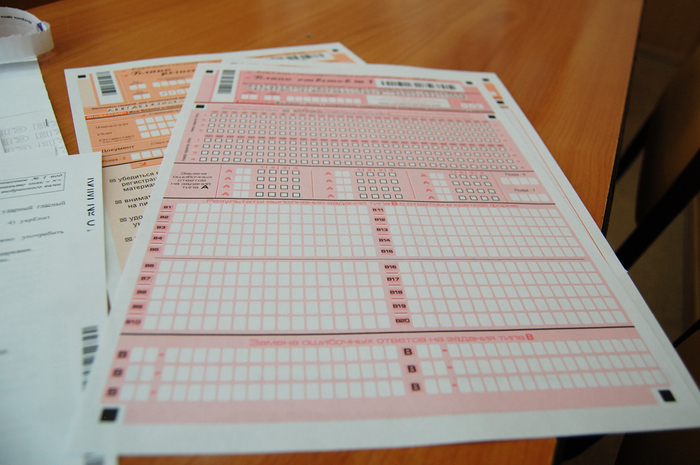

Единственный плюс, который можно подметить в ЕГЭ — это сам формат. Да, проверки перед экзаменом похлеще, чем на таможне. Но тем не менее сама суть “единого” экзамена, мерила, которое одинаково оценивает всех и проходит в равных условиях — заслуживает уважения.

ЕГЭ — экзамен по рисованию, который маляр напишет лучше художника.

Продолжая мысль о послушании, важно отметить, что творческое мышление здесь не просто не поощряется — оно откровенно мешает. В большинстве вузов ключевым критерием поступления становятся именно баллы ЕГЭ.

Если университет оценивает абитуриентов исключительно по цифрам, без ДВИ, то возникает парадокс. Настя — целеустремлённая, осознанно выбравшая профессию, набравшая 270 баллов и искренне заинтересованная в обучении — может не пройти конкурс. Зато на её место проходит Егор, сдавший на 276 и подавший документы наугад или просто ради отсрочки от армии.

Система вознаграждает не мотивацию и понимание, не личную траекторию, а умение точно попадать в формальные критерии.

В связи в каждом университете, где обучают хоть сколько-нибудь творческим профессиям, должно быть обязательное собеседование. Причём не формальное, а реальный разговор с абитуриентом, позволяющий оценить его мышление, мотивацию и внутреннюю логику выбора профессии.

Именно собеседование, а не сумма баллов, должно становиться главным критерием приема.

И всё это ещё более странно, если посмотреть чуть повыше. Например, при поступлении в магистратуру могут требовать мотивационное письмо или проекты. А когда тебе 17, ты только закончил школу и впервые выбираешь свое будущее — от тебя требуют лишь правильно заполненные клеточки в киме, точнейшие формулировки и шаблонное сочинение.

Но как выясняется, особо-то и неважно почему человек хочет стать режиссером, журналистом или философом? Главное, что он набрал нужные баллы.

ЕГЭ, да и в целом ОГЭ тоже — это просто сито, которое отсеивает людей по примитивным и топорным критериям. ОГЭ — это сито более крупное и проходимое, а вот ЕГЭ — уже мелкое, строгое и детализированное, где важна каждая клеточка.

Все это сводится к тому, что экзамены ориентированы не на понимание, не на реальную подготовленность, а на способность вписаться в систему, следуя заранее заданным правилам.

ЕГЭ в глазах многих стал не просто экзаменом, а настоящим символом. Мы вложили в него столько важности и пафоса, что он стал чем-то большим, чем просто проверкой знаний.

Но по сути, что на самом деле происходит? Ты просто заполняешь ответы и уходишь. Да, с определённой нервозностью, но суть остаётся той же — это формальная процедура, а не какое-то магическое испытание.

В этом контексте, проблема не в самом ЕГЭ, а в его образе. Он стал идолом, которому поклоняются и боятся, вместо того чтобы воспринимать его как одну из форм проверки знаний. Школьников запугивают, делают из них потенциальных нарушителей и "клевретов", на которых нужно смотреть под микроскопом

Если бы в старшей школе действительно давались важные и практичные знания, если бы старшие классы были ориентированы на более профильное обучение, а не на те же 16 предметов каждого понемногу, но теперь уже в различных конфигурациях, то отношение к учебе и экзаменам изменилось бы кардинально.

Когда ученики понимают, зачем им изучать те или иные дисциплины, когда они видят реальную связь между тем, что они учат, и тем, что им пригодится в жизни, вся система бы приобрела другой смысл.

Если бы подготовка к экзаменам не сводилась к бесконечному решению вариантов и бессмысленным занятиям с репетиторами, если бы учащиеся могли сосредоточиться на настоящем понимании материала, то не было бы нужды в списывании или манипуляциях с оценками.

Возьмём простой пример. Как давно у вас воровали телефон? Лет 10 назад это было довольно частым явлением. Телефон был чем-то важным, а когда-то даже символом достатка. Но времена меняются.

Сейчас у большинства людей есть телефоны, и они уже не удивляют, не привлекают внимания. Кражи телефонов стали крайне редким явлением, потому что этот предмет перестал быть чем-то сакральным и недостижимым. Мы научились ценить его по-другому — как часть повседневной жизни, а не как товар, который стоит воровать.

Второй тотальной проблемой ЕГЭ является его техническая архаичность. В 2025 году школьники по-прежнему сдают экзамен на бумаге, несмотря на то, что сами бланки затем оцифровываются и всё равно обрабатываются компьютером. Возникает вопрос, почему в эпоху цифровой трансформации ключевой экзамен в жизни человека по-прежнему опирается на столь идиотский аналоговый процесс?

Здесь очевидно напрашивается логичное решение — переход к электронному формату сдачи ЕГЭ на ноутбуках или планшетах. Это не фантазия и не «технический идеализм». Электронные устройства могли бы радикально снизить затраты на печать, логистику, хранение и утилизацию бумажных материалов. Вдобавок исчезает фактор человеческой ошибки, связанный с разборчивостью почерка или неправильным заполнением бланков. Вся информация сразу поступает в компьютер.

Причём всё это давно реализовано в других сферах — в Сбербанк (банкоматы вместо отделений и банковская экосистема), тот же сайт Госуслуг или система ЕМИАС. Почему бы не внедрить это и в системе образования?

Разумеется, массовый переход потребует времени, инфраструктуры и нормативных изменений. Однако ничто не мешает уже сейчас начать с малого и провести пилотные испытания в нескольких школах в крупных городах. Это значительно снизит организацию ЕГЭ и главное остановит производство бессмысленной в 21 веке бумаги, ручек и прочей херни из-за которой экосистема пострадает в миллиард раз больше, чем если сделать 1 ноутбук для ЕГЭ на котором десятки тысяч школьников сдадут экзамен.

В заключении можно сказать, что позитивным моментом в ЕГЭ является лишь его структура. Если вы до читали до этого момента и вам интересна эта тема, можете посмотреть мой подкаст о ЕГЭ на YouTube. Там нет ничего сверхъестественного, он сделан по тезисам из этого поста и является приложением к посту. Всем спасибо за внимание