То ли пастор, то ли пролетарий: как Ленин в Выборге скрывался и что собой представляет его дом-музей в городе

Большинство туристов в Выборге дойдут и до замка, и до Монрепо, и, конечно, с удовольствием прогуляются по улочкам исторического центра. Но южнее всех этих мест, там, где заканчиваются даже Восточно-Выборгские укрепления, приютился маленький домик, который я предпочёл посетить в обязательном порядке. Это местный Дом-музей Ленина.

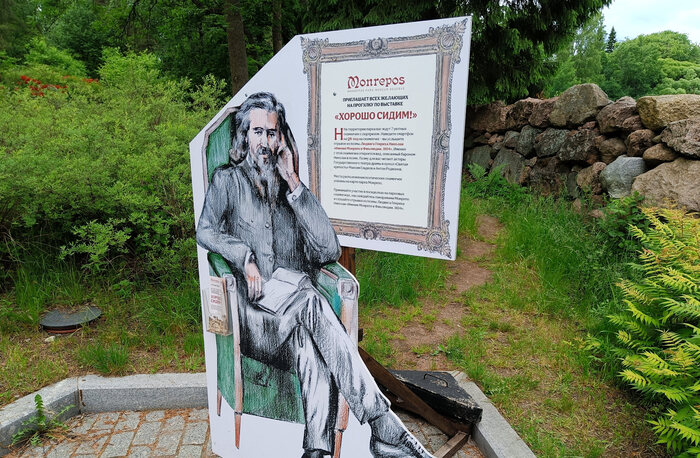

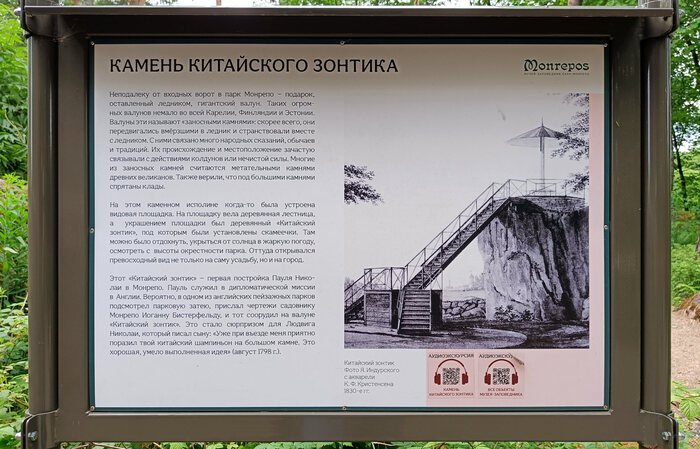

Читайте предыдущий эпизод дневника (Выборг. Июнь 2024 года. Эпизод 6/7): От Елисейских полей через Китай на Край света. Занимательная география парка Монрепо

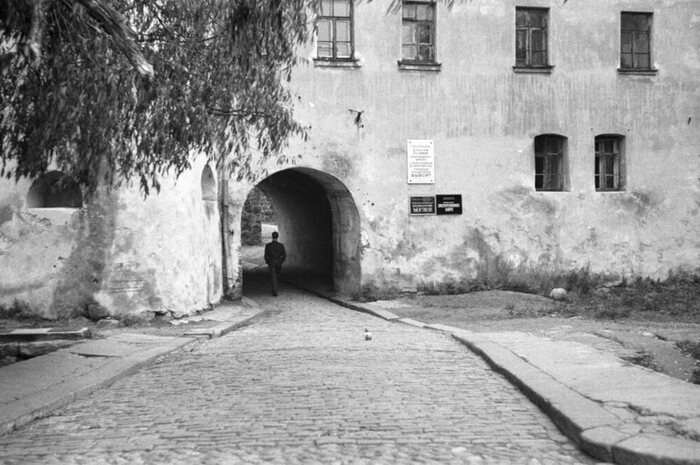

Домик действительно маленький и сегодня может служить образцом деревянной финской архитектуры конца XIX века. Многим деревянным домикам той эпохи не свезло, поскольку они либо со временем оказались снесены, либо вовсе сгорели в годы Второй мировой войны. Сейчас это Рубежная улица, а до революции – Александровская. Уж не в честь ли Александра I, который дал Финляндии автономию? Не знаю. На финский манер её называли Алексантеринкату (Aleksanterinkatu). Местность вокруг не считалась городом, а входила в предместье Таликкала.

Короче говоря, по адресу Таликкала, Алексантеринкату, 15 проживали простые финские рабочие Юхани Латукка и его супруга Лююли Мария. Точнее, непосредственно их чета занимала половину дома, а другую половину держал отец Лююли Марии Туомас Харконнен Хайконен, рабочий фарфорово-изразцовых заводов Выборгской губернии, а по национальности вообще карел, а не финн. По причине смешения фамилий дом иногда называют домом Хайконен-Латукка.

Типичная советская мемориальная доска рассказывает нам, что в сентябре и октябре 1917 года сюда приехал пожить Ленин. И Юхани Латукка, и его жена были социал-демократами по убеждениям, участвовали в местной рабочей газете «Työ» («Труд»).

Ленин в это время находился на нелегальном положении из-за участия большевиков в попытке организации Июльского восстания, Временное правительство отдало приказ об аресте Ильича. Самым известным местом, где скрывался Ленин, был шалаш у Разлива, но затем он наведался в Гельсингфорс (Хельсинки), Ялкалу и, наконец, Выборг.

Музей весьма маленький, однако не запущенный. В парочке комнат воспроизведена, насколько это возможно, обстановка революционных лет. Вот здесь, например, не совсем комната, а скорее кухня или даже кухонный уголок – тесновато. Тем не менее, хозяйка (или кто это?) что-то готовит, может быть, даже для самого Ильича.

За ней спрятался чайник-кофейник, который так и называют – и чайником, и кофейником одновременно. У чайника есть своя история.

Решение о создании музея появилось после Великой Отечественной войны, когда Выборг уже окончательно и бесповоротно стал частью нашей страны. Дом был частным, в нём жили люди, но местный обком партии постановил создать тут музей. Делали его долго: в 1947 году вышло постановление, в 1948-м – поставили мемориальную доску на фасаде, и только в 1958-м открыли для посетителей. Денег было мало, собственного штата сотрудников тоже, и на общественных началах местный инструктор Выборгского горкома вместе с добровольцами-пенсионерами водили экскурсии.

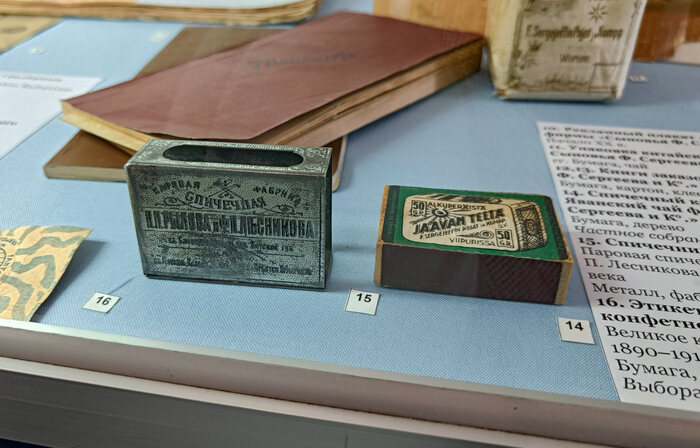

Только в 1960-е музеем занялись серьёзно: сначала отдали в состав Выборгского краеведческого, потом передали Ленинградскому филиалу Центрального музея Ленина. Как раз тогда в музей из Финляндии передали группу экспонатов начала XX века, хранившихся в этом доме. Их передала Хильдур Хаарала, в девичестве Хайконен – одна из дочерей Туомаса Хайконена и сестра Лююли Марии.

Под стеклом мы видим и другие предметы из её даров: глиняную кружку и сливочник с блюдцем. Но чайник-кофейник интересен тем, что его ошибочно записали как дубликат и долгое время относились просто как к барахлу. И лишь в 1977 году директор музея Николай Закатилов решил докопаться до истины и понял, что чайник-то настоящий! По свидетельству самой Хильдур Хаарала, Ильич им точно пользовался.

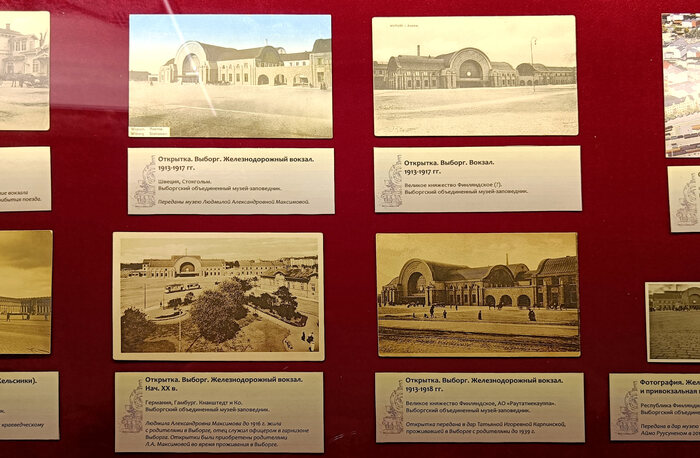

Основная информация в музее представлена на таких больших баннерах. Немного простенько, но в целом нормально, да и видно, что информацию и иллюстративный ряд подобрали неплохо.

На этом баннере мы узнаём, что Лююли Мария Латукка действительно готовила Ленину еду, так что наверняка манекен играет её роль. А на фотографиях мы видим конспиративного Ильича той эпохи: слева – в образе простого работяги-пролетария, когда ему надо было сфотографироваться на липовое удостоверение, а чуть правее – в образе финского пастора. Вот о таком факте не знал, честно.

Здесь Ленин жил и работал. Единственная полноценная мемориальная комната в музее.

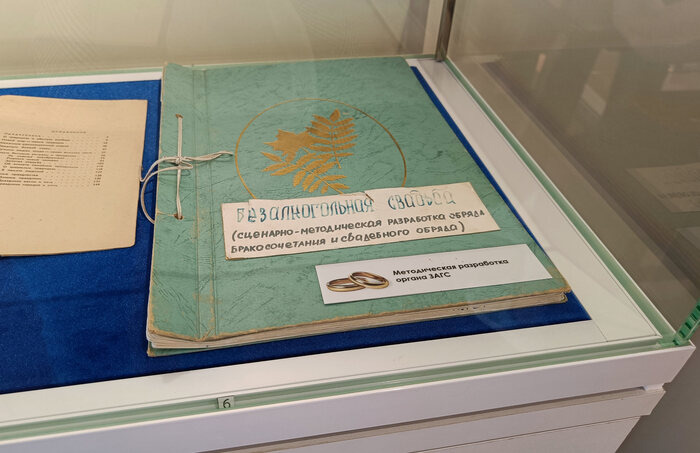

В начале 1990-х был короткий период, когда музей не был государственным. Его в прямом смысле слова вышвырнули на мороз и ему пришлось преобразовываться в общество с ограниченной ответственностью «Историко-культурный центр „Калевала“». Удивительно, но почему-то в 1993-м году его опять оформили как бюджетное учреждение, поэтому порадуемся, что музей сохранился и при этом не убрал из своей экспозиции «ленинскую» тему. Могли бы и про «Калевалу» рассказывать, а то зачем вообще сегодня Ленин кому-то сдался?

Часть экспозиции посвящена истории гражданской войны в Финляндии, где поучаствовали оба супруга Латукки. Экспозиция представляет в основном копии фотографий, обложек изданий и газетных вырезок, но есть и какие-то объёмные предметы.

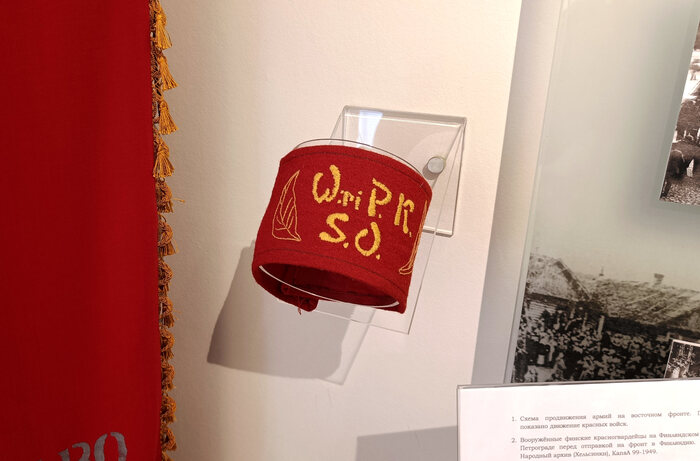

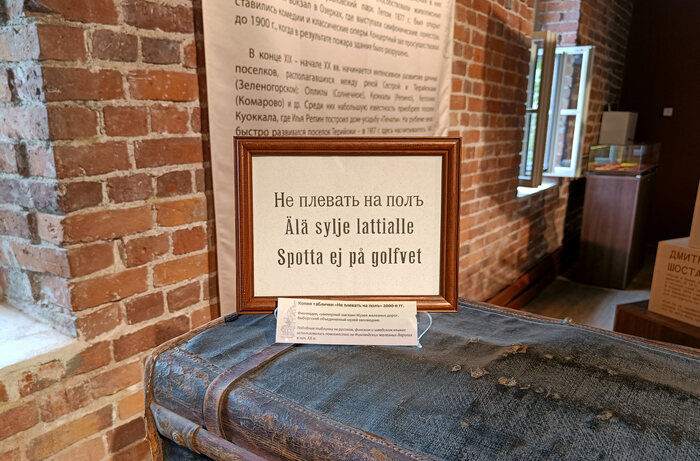

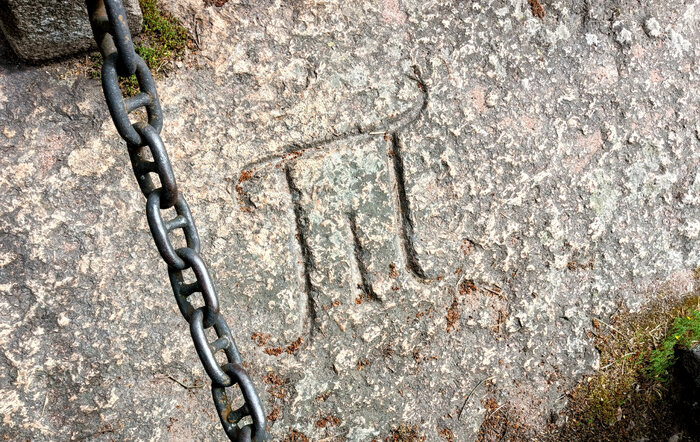

Вот это, например, что? Не нахожу описание. Должно быть, какая-то нашивка или повязка финского красногвардейца, вероятно, копийная и стилизованная, но как расшифровывается надпись? Непонятно.

Возможно, я правда не увидел описание где-то рядом, поэтому пришлось догадываться самому, что сокращение «P. K.» – это «Punainen Kaarti», «Красная гвардия» по-фински. А дальше неясно.

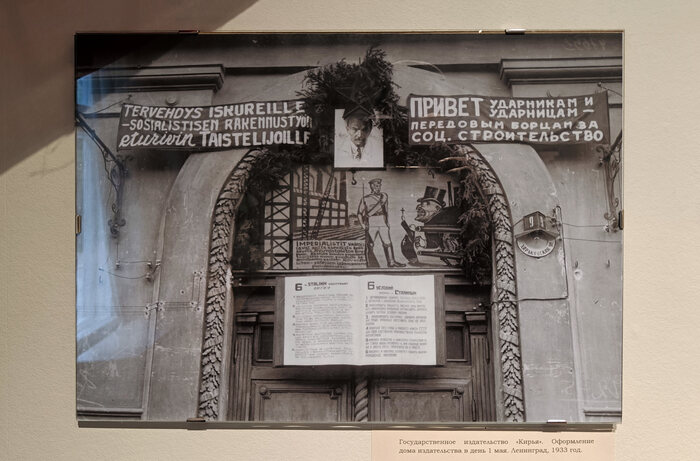

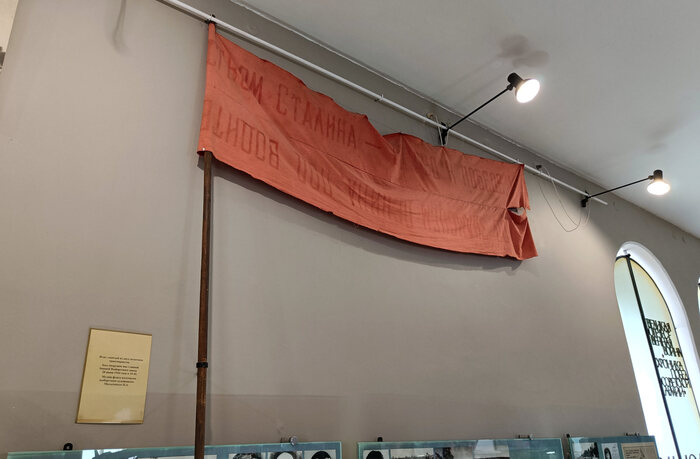

Эти транспаранты точно копийные. Они затрагивают другую тему – «красных финнов», оказавшихся после эмиграции в Советском Союзе. Куда им оставалось идти после проигрыша в гражданке в своей стране?

Значительная часть экспонатов здесь на финском языке, поэтому знатоки приглашаются к изучению и переводу. Я надпись на левом транспаранте не переведу, но, к счастью, у нас есть не только правый транспарант на русском, но и историческая фотография, намекающая, что это точно была пара.

Что ж, теперь перевод очевиден.

Название ленинградского издательства «Кирья», что попало на фотографию, переводится просто как «книга» с финского языка («kirja»). Финноязычное издательство открыли в 1923 году для публикации самой разной литературы, где, конечно же, значительную часть занимала общественно-политическая пропаганда: журнал «Коммунист», газета «Свобода», переводы классиков марксизма-ленинизма и литература о гражданской войне – как русской, так и финской.

В середине 1930-х годов, в связи с изменениями в национальной и внешней политике СССР, элемент вольности в отношении разных национальных движений, пусть и с коммунистическим уклоном, был в сталинском государстве значительно ослаблен, а заметное число работников издательства и финских писателей-эмигрантов попало под каток репрессий. В 1937 году «Кирья» преобразовано в карельское издательство «Карелия», а его отделение в Петрозаводске стало главным. С тех пор там оно и существует до сих пор. На финском языке, кстати, тоже периодически что-нибудь публикуют.

Среди «красных финнов», нашедших прибежище в Советском Союзе, были обитатели данного дома. В «белом» финском Выборге остаться они уже не могли. Юхани Латукка работал главой Петроградского отделения Бюро печати Наркомата иностранных дел и проректором Ленинградского отделения Коммунистического университета национальных меньшинств Запада. В последнем преподавала его жена Лююли Мария. У них бывали пересечения и с издательством «Кирья»: скажем, газету «Свобода», она же по-фински «Вапаус», некоторое время возглавлял в качестве главного редактора Юхани.

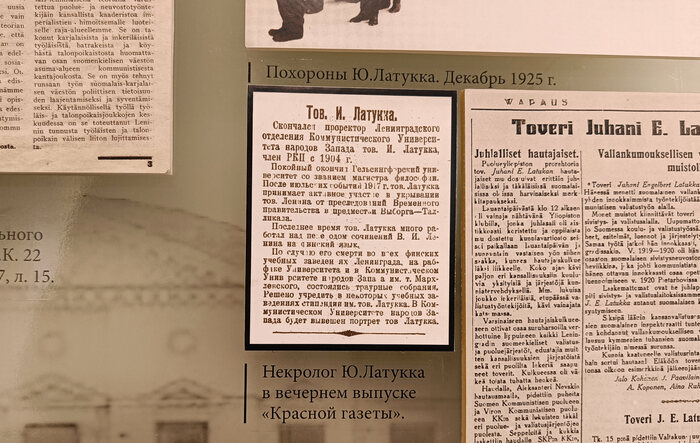

Как свидетельствует газетная вырезка в музее, Юхани Латукка умер в 1925 году. В какой-то степени ему повезло, потому что он не застал сталинских репрессий, а вот его жена стала их жертвой: в 1938-м её осудили за контрреволюционную деятельность и расстреляли. Экспозиция не делает на этом акцент, но в целом отдельным баннером рассказывает о событиях в Ленинграде в 1938 году, которые фактически положили конец истории краснофинской советской диаспоры.

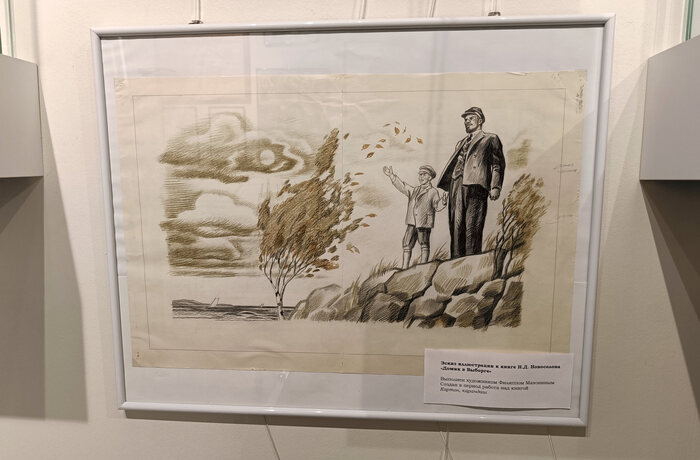

А это Ильич смотрит на последнюю осень Российской империи. Прощальным костром догорает эпоха, и мы наблюдаем за тенью и светом. В последнюю осень! Та-да-да-да-та-дам! Извините, увлёкся.

Шутка. Это небольшая выставка иллюстраций к детской художественной книге Николая Новосёлова «Домик в Выборге», впервые изданной в 1960-е годы. В ней Ленин, коротая время в городе, общается с сыном семейства Вильямом Латуккой. Какой конкретно эпизод из книги иллюстрирует этот эскиз художника Филиппа Махонина, не знаю.

Во дворе музей приютил памятник Калинину.

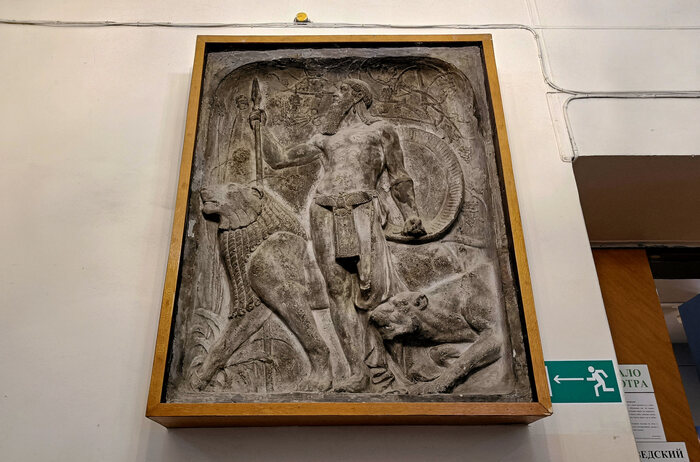

В мае 1940 года Калинин как председатель Президиума Верховного Совета СССР присутствовал тут на параде советских войск. Выборг в этот момент только-только вошёл в состав Союза по итогам советско-финской войны. В 1957 году на площади, где проходил этот парад, был установлен памятник, который по факту является копией калининградского памятника Калинину от скульптора Бориса Едунова. Только калининградский памятник в связи с какими-то местными проволочками был установлен даже позже выборгского, пусть Едунов в первую очередь придумывал образ для Калининграда.

Площадь в советское время носила название Суворовской, но после её стали переделывать под новые идеологические задачи. Сначала переименовали в площадь Выборгских Полков в память о воинских подразделениях, носивших в истории название выборгских – к таким относились и один полк петровской эпохи, и несколько времён Великой Отечественной войны. Такая вот забавная преемственность. А в 2010 году, несмотря на то, что памятник Калинину считался объектом культурного наследия регионального значения, его с площади убрали ради создания на ней комплекса «Город воинской славы».

Калинина приютил музей Ленина. Скульптура, скажем прямо, потрёпана, хорошо бы её отреставрировать.

В отличие от всесоюзного старосты, бюст Ленина вполне себе сохранился. Но он тут с самого начала, с 1974 года.

Такой вот музей. И такой Выборг, который всего за один летний день подарил нам так много интересных впечатлений. До новых встреч, «Святая крепость»!

Это был завершающий эпизод 7/7 из дневника «Выборг. Июнь 2024 года».