Как мы по Камчатке в поход ходили, часть 8

Последний ходовой день! После ночевки на базе Жировой нам предстоял крайний последний переход под рюкзаками до базы Родниковой (на самом деле не совсем последний, но об этом позже).

Все уже привыкли к рюкзакам. По моим ощущениям, самые сложные - первые два дня, когда постоянно где-то что-то натирает, рюкзак ещё тяжелый, ведь там еда на весь поход, и ноги ещё не привыкли к постоянной ходьбе. Где-то на третий день тяжести за спиной уже не чувствуешь, просто идешь на автомате. Все, что натерло, уже заклеено и обмотано где надо.

Да и маршрут не выглядел особенно сложным - всего-то надо было преодолеть перевал между долинами рек Вилюча и Жировая. Перевалы мы уже преодолевали.

Нооооо это был перевал Тенуева. В отчете об одном походе за 2008 год я прочитал, что ему присвоена категория 2А. Этот день мы запомнили навсегда))

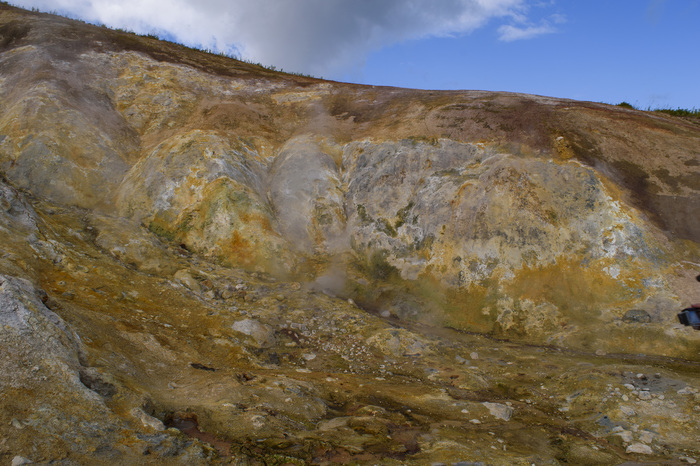

Сначала была просто дорога наверх. Мы заползли по снежнику, и увидели долину реки Жировой и бухту, где отдыхали и объедались рыбой два дня. Всё как на ладони, а ведь мы шли там целый день.

Рельеф предгорий изрезан овражками и ручьями с каменистым дном, многие пересохшие. Мы поднимались по руслу одного такого ручья. Дно его было мокрое и скользкое, мы постоянно сползали обратно вниз, и хватались за ветки кустарников, торчащие по бокам. Треккинговые палки помогали слабо, больше мешали, я их вообще убрал. Некоторые кустарники были с шипами, что доставляло особое удовольствие. К тому же, те, кто шли первыми, своими хватаниями сдирали листья с веток, в итоге остальные хватались уже за голые ободранные прутья, вымазанные к тому же в грязи. Я даже иногда накручивал их на кулак, чтобы просто подтянуться наверх и не соскользнуть. А ещё иногда они отрывались. В этот момент общим решением перевал получил новое название - перевал Дануего.

Но куда деваться, в конце-концов, мы поднялись. На гребне долго не задерживались, так как были все потные, а там хорошо так поддувало. Так что мы немного передохнули и вошли в заросли стланика.

Об этом стоит рассказать чуть подробнее. Вообще стланик здорового человека - это такая стелющаяся форма дерева, густо переплетённая и практически непроходимая, высотой около метра. Растёт обычно в горах, где дует сильный ветер. Чтобы удержаться на склонах, деревца кучкуются вот таким плотным густым ковриком.

Но жизнь течет, все меняется, и деревца вырастают. Такой стланик уже два - три метра высотой, и если раньше его можно было где-то и перешагнуть, то теперь пройти через него без мачете становится невозможно. Хорошо, что мы шли по некому подобию туристической тропы.

Больше всего страдали те, кто что-то навешивал на рюкзак снаружи. Цеплялось абсолютно всё и постоянно. Постоянно - это каждые 10-15 секунд. У меня же сзади ещё была прикручена гитара, гриф которой, как мачта, возвышался надо мной, и цеплялся за каждую ветку, под которой я проходил.

Понятное дело, что никто особо не горел желанием заниматься фотосъемкой в такой момент, поэтому я могу показать только скриншоты из небольшого видео.

Мы шли. Продирались. Зацеплялись, отцеплялись. Некоторые начали психовать. Дело шло к вечеру, а просвета не было. Спуск стал круче, появились участки с веревками. Не то чтобы сложные и прям отвесные, но с рюкзаком, к которому ещё привязаны всяческие шмотки и гитара, спускаться - то ещё удовольствие.

Впрочем, скоро стланик почти сошёл на нет. Мы спустились к руслу реки и пошли вдоль него. Стало попроще. Меньше кустарника, больше густой, пышной травы. Пару раз переходили через ручьи по камням. Боевой дух поднялся, мы пошли веселее. И тут на речке мы увидели косолапых!

Это была мама с двумя детёнышами. Они ловили рыбу на речке, но от нашего шума и возни занервничали и убежали в заросли. Наконец-то мы увидели камчатских мишек. Наши приключения вознаграждены!

Дальше было бурное обсуждение, кто что успел увидеть. Мишки сопровождали нас весь поход. Мы видели разорванную палатку на Горелом, медвежьи следы на снегу Мутновского, огрызки рыбы и какашки по пути к океану. И вот наблюдали их живьём.

Мы шли через заросли, прыгали по камням, перешагивали грязные лужицы. Ботинки то чавкали по густой жиже, то отмывались в холодной воде ручейков. Впереди, по обещанию инструктора, был мостик через речку, после которого сразу лагерь.

Скоро мы вышли на поляну, где отдыхала другая туристическая группа. Небольшой привал, поболтали. Мостик уже рядом.

И вот мы пришли к нему. В моём понимании, мостик выглядел как прочная деревянная конструкция с перилами, по которому мы благополучно перейдём на ту сторону речки. Ага! На деле его просто не было.

Возможно он когда-то и был. Точнее, была натянута веревочная переправа. Такие иногда бывают над речками. Но в нашем случае ветки, к которым она была привязана, поломались, деревья согнулись, и какие-то жалкие остатки веревок болтались прямо над водой. Наш предводитель храбро попытался переправиться, но веревка под его весом провисла, и он ушел в воду.

Мы смирились с мыслью, что тут просто ещё один брод, и надо переодеваться. Несколько человек, в том числе и я, просто забили и перешли прямо в ботинках (всё равно последний ходовой день, потом посушим).

На стоянке мы собрали дрова, сделали костёр, натянули веревки и вывесили сушить огромную кучу вещей. Завтра у нас был трансфер до подножия Авачинского вулкана, послезавтра - восхождение, и всё. Домой. С одной стороны, все устали, очень хотелось принять нормальный душ, поваляться в ванне, поспать в чистой мягкой постели. С другой стороны, подкатило понимание, что нам осталось три камчатских дня, а потом мы уедем. И не факт, что вернёмся когда-либо в жизни. Так что хотелось ловить каждый момент, максимально насладиться всем оставшимся временем, не пролив ни капельки, ни секунды Камчатки мимо.