История Бреста 50. "Первая древнейшая". Проект "В поисках утраченного времени" от 19 февраля 2010

(Это все не мое, а с сайта газеты Вечерний Брест.

(ВАСИЛИЙ САРЫЧЕВ http://www.vb.by/projects/oldbrest/)

Вещь необыкновенная! Статьи постепенно собираются, и выходят отдельными книгами.

Очень много неизвестных и трагических историй. Захватывает.)

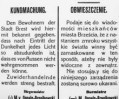

Миниатюрный конвертик, датированный ноябрем 1941 года, – пикантное свидетельство эпохи. В него вложена повестка кожвендиспансера на польском языке:

«До пани Т. Евгении, Брест-Литовск, ул. Граевская (номер дома опускаем. – В.С.).

Администрация поликлиники по кожным и венерическим болезням вызывает пани на обследование 27.10 в 12 часов.

Предупреждаем, что в случае неподчинения пани будет доставлена принудительно сотрудниками вспомогательной полиции. Адрес поликлиники: площадь Пилсудского, 3.

Руководитель больницы и поликлиники д-р П. Скрабелиньски».

Такие же вызовы в маленьких зеленых конвертиках пришли Нине Г. (тот же адрес по ул. Граевской), Хелене К. (ул. Костюшко) и другим паненкам, известным полиции с тех времен, когда проституция была законным ремеслом.

«За польских часув» в Бресте имелся целый ряд публичных домов. Один дедушка охотно поведал историю из своей юности, как устроился учеником в мастерскую по ремонту велосипедов, где сараи выходили на задний двор борделя. Когда не было клиентов, проститутки сидели во дворе на дровах и курили, по-соседски перебрасываясь репликами с ремонтниками. Шутки-завлекалочки в адрес 16-летнего подростка попали в цель, и он, получив первое жалованье, спустил свои маленькие злотые в этом заведении. А потом отец спустил с него шкуру, и слово «любовь» годами ассоциировалось для парня с кошмаром.

Другой рассказчик столкнулся с «язвой буржуазного общества» в свою гимназическую пору, имея 14 лет от роду. Как-то под вечер он не спеша шел на вокзал по улице Стецкевича (Комсомольская), с любопытством оглядывая старинный особняк, на нулевом этаже которого обосновался публичный дом. И был застигнут врасплох предложением одной из девиц (как для него тогда показалось – теть), вышедших зазывать клиентов. Он страшно перепугался, боясь, что она его схватит и потянет силой…

Тянуть было не надо: в городе стояло несколько пехотных полков, и по воскресеньям возле входа в бордель перетаптывалась очередь из молоденьких «жолнежей» (солдатиков). Содержательница двух домов, славившихся качественным подбором кадров, Манька Фогель («Чернявая, толстая, с животом, как чурка», – делятся некогда любопытные девочки-пострелы, которых Манька отгоняла от окон. «В то время ядреная еще баба», – потирают руки мужики.), подпирая бока, регулировала очередь – кому приготовиться, а кому пока прогуляться, – сохраняя порядок на улице, чтоб не прицепился полициант. Происходило это на углу Мицкевича и Перацкого (Карбышева) – сегодня на этом месте магазин, а тогда была пекарня, вероятно сдававшая примыкавшую длинную пристройку. Первая комната была вроде канцелярии, а дальше шли кабинки. Как тогда говорили, в заведении был «вельки рух» (большое движение, оборот).

Бедовый малец из Шпановичей несколько преждевременно задумал получить там боевое крещение. Насобирал 50 грошей, растапливая по субботам печки в еврейских домах, и босиком (обуви была одна пара на смену с сестрой) отправился по адресу. Вошел в «байзэль-хату», как это тогда называлось, а там красивая дородная тетка с толстыми бедрами спрашивает: «Цо ты, хлопачку, хцэш?» Он простодушно объяснил. «А маш пенендзы?» – «О, пендесент грошей!» «Давай тутэй! – взяла деньги бедрастая. – Сядай». Отрезала краюху ароматного круглого хлеба, намазала маслом, налила чаю – мальчишка с голоду съел. «Ну то цо, пойдемэся перд…ць?» – взяла малолетнего клиента за ухо, вывела на ступеньки и дала такого пинка, что тот кубарем полетел с крыльца.

Наиболее широкой известностью пользовался другой бордель Маньки Фогель. Сюда – в построенное при царе двухэтажное здание из красного кирпича на углу Широкой и Костюшко (бульвара Космонавтов и Гоголя; ныне здесь высится здание облсобеса) – состоятельные клиенты прибывали на извозчике. В советское время здесь открыли пункт приема стеклотары, и послевоенный мальчишка, сдававший с мамой бутылки, вспоминает большой квадратный зал с высоченным потолком, на котором сохранилась лепнина. Некогда это была гостиная для общения, а вдоль второго (мансардного – с окнами в крыше) этажа тянулся длинный коридор с кабинками.

Обнаружился очевидец того, как несколько «дорожек» (польский аналог бричек) привезли к кожвенбольнице («шпиталю скурно-венеричному») на площади Пилсудского, 3 (ныне площадь Свободы), группу элегантных барышень с прическами, в перчатках и с зонтами. Солидный прохожий обронил своей благоверной: «Смотри, Вера, проституток из борделя привезли проверять…» – и тем себя выдал.

Молва разносила легенды. Рассказывали, что Манька Фогель ходит на базар без денег. За ней шла служанка с двумя кошелками, «байзэль-мама» брала продукты и передавала ей. Ни один продавец не решался ей возразить, потому что брала Манька у тех, кто тайком от жены бывал у ее девочек. Обдирала всех понемногу, приговаривая, что берет в долг...

Надо думать, с приходом вермахта, где централизованное обслуживание солдат было столь же естественной услугой, как стрижка или баня (немецкие фронтовики, согласно графику, получали талончики в полевые публичные дома, на которые расово чистых фройлен не хватало), Манька Фогель бы развернулась, но ее депортировали при первых советах. В докладе первого секретаря Брестского обкома партии Николая Киселева на 1-й городской партконференции 14 апреля 1940 года прозвучали слова о том, что пятью днями раньше, 9 апреля, по городу была проведена операция по выселению проституток: «Проститутки, особенно в нашем городе, чрезвычайно опасный элемент. Там, где живут проститутки, чаще всего вьют себе гнезда иностранные шпионские органы разведки. Выселив проституток, мы избавили город от распространения венерических болезней, значительно затруднили работу иностранной разведке».

Рассказывают, когда «байзэль-маму» везли в кузове полуторки по спящим улицам города, она всю дорогу выкрикивала прощальное сообщение: «На Сыбир вывожон Маньку Фогель!»

Увы, с проституцией можно бороться, но победить нельзя. С изъятием «байзэль-мамы» и птичек ее гнезда на промысел вышло никак не меньше последовательниц-нелегалок: зарешеченный эшелон увез из Бреста не язву города, а худо-бедный порядок в этом вопросе.

30 августа 1941 года, на третьем месяце оккупации, главный санитарный врач города д-р Анзельм направил во вспомогательную полицию официальный запрос с требованием установить и взять на учет проституток, предоставив список таковых с указанием имени, фамилии и адреса проживания.

6 ноября отдел здоровья красноречиво оценил качество выполнения этой работы новой бумагой:

«На основе присланного полицией списка женщин, занимающихся неприличной профессией, кожно-венерическая поликлиника приступила к медицинскому обследованию и разослала отдельным женщинам повестки с приглашением на медицинский контроль.

Однако, как оказалось, значительное число женщин не проживает по указанным полицией адресам, другие не являются, несмотря на неоднократные вызовы...

Такая система регламентации женщин, занимающихся неприличной профессией, неэффективна, поскольку не охватывает всех проституток, лишь часть из которых попадают под медицинский контроль.

Для налаживания системы медицинского обследования проституток отдел здоровья предлагает создать санитарно-нравственную комиссию…»

ВАСИЛИЙ САРЫЧЕВ

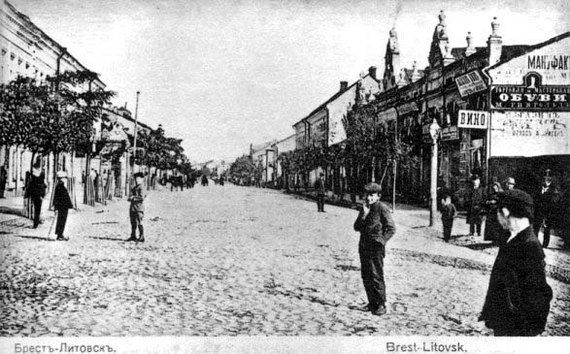

Перекресток улиц Советской и Пушкинской. Сентябрь 1939 г