История Бреста 27. "Иосиф Клявзо". Проект "В поисках утраченного времени" от 28 августа 2009

(Это все не мое, а с сайта газеты Вечерний Брест.

(ВАСИЛИЙ САРЫЧЕВ http://www.vb.by/projects/oldbrest/)

Вещь необыкновенная! Статьи постепенно собираются, и выходят отдельными книгами.

Очень много неизвестных и трагических историй. Захватывает.)

Говорят, жизнь человеческая — Божий промысел. Одному небо пишет комедию, другому трагедию, кому-то — психологическую драму или сплошной экшн. Иногда Творец увлекается и наворачивает такие коллизии, что на земле не все верят: так не бывает!

Иосиф Клявзо приехал в Брест в 1940 году из Восточной Белоруссии: уроженец города Глубокое завербовался вольнонаемным рабочим на строительство Брестского укрепрайона. 21 июня 1941 года их бригада, прикомандированная к 18-му стройучастку укрепрайона, бетонировала доты в районе крепости. Спали в палатках непосредственно у объекта. Здесь их и накрыла война.

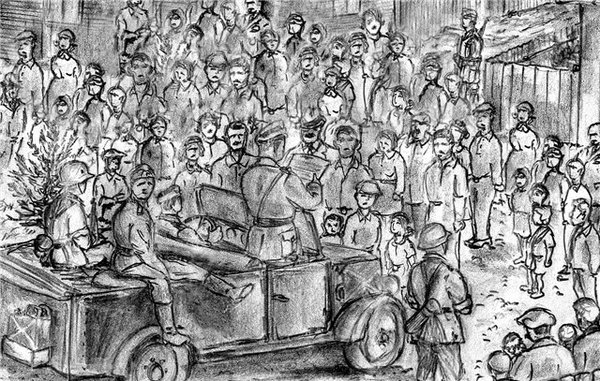

Выбравшись в город, Иосиф угодил в новую передрягу: в районе улицы Воровского немцы хватали заложников. Систему карательных расстрелов в ответ на диверсию или действие, направленное против солдат рейха, стали практиковать с первого дня, и теперь не установить, сколько случайной крови пролилось в Бресте за три года оккупации. Пропорция составляла десять-пятнадцать попавших под руку жителей за одного погибшего немца. В случае с Клявзо немцы оценили свой урон в двадцать гражданских жизней. Родные одного из расстрелянных, прораба Томаша Викторского, жившего на ул. Коммунистической, 22, свидетельствовали, что его забрали из дому, приказав взять лопату. Уходя, Викторский сказал домашним, что скоро вернется, но увидеться им уже не привелось.

Людей, среди которых было трое подростков лет 15-16, привели к озерцу (на его месте теперь высится административное здание «Брестэнерго») и велели копать глубокую траншею. Потом выстроили в одну линию и скосили очередями.

«Меня больно обожгло, — рассказывал Иосиф Бонифатьевич руководителю краеведческого кружка Дома пионеров Виктору Гурде в конце 60-х, — и я упал в яму поверх других тел. Сколько пролежал, не знаю; придя в себя, понял, что живой. Слой земли надо мной оказался небольшим, и я как-то выбрался из ямы. Заметил, что земля шевелится, стал ее разгребать — помог выбраться молодому мужчине, его звали Василий. Он направился в сторону крепости, а я, опираясь на палку, — на Граевку. Думал добраться до стройучастка, доложить о случившемся. По дороге потерял сознание и очнулся уже в железнодорожной больнице. Выходила меня медсестра-полька по имени Геля. У меня было три ранения: в челюсть, в левое плечо у легкого и в правую ногу».

Приемная дочь Альбина уточняет: отчиму насквозь пробило бедро, и пуля, угодившая в челюсть, также прошла навылет — на щеке до конца жизни оставался шрам.

Виктор Кораблев, в качестве юного следопыта встречавшийся с Клявзо незадолго до его смерти, запомнил из того интервью, что помимо рассказчика спаслись еще двое: некий старшина (он вовремя упал, и его даже не ранило, а гимнастерка пропиталась в яме чужой кровью) и молодая девушка. Недостреленные пошли каждый своей дорогой, благо время было позднее и от лишнего внимания их скрывала темнота. У Клявзо от потери крови все плыло перед глазами, брел по пустынным улицам, через рельсы, пока не свалился в кусты у больничного забора. Под утро на него наткнулась шедшая на смену медсестра.

Некоторые несовпадения в деталях не меняют главного: Клявзо выжил и стал главным свидетелем расстрела.

Не менее кровавые события происходили в полусотне метров на городском стадионе — на футбольном поле нынешнего спорткомплекса «Брестский». Приходят на ум события 1973 года в чилийском Сантьяго, где в ходе военного переворота генерала Пиночета стадион превратили в импровизированный концлагерь, куда свозили противников хунты (полгода спустя советская футбольная сборная не станет играть на этом поле отборочный поединок чемпионата мира и окажется за бортом главного турнира четырехлетия).

Из рассказа очевидицы брестских событий Г.Я. Пестружицкой:

«Фашисты в первый же день арестовали сотрудников советских учреждений, активистов общественных организаций, стахановцев железнодорожных мастерских и депо, предприятий и промысловых артелей. Арестованных вместе с семьями загнали на стадион. Привели туда и меня. Всего нас было свыше тысячи человек. Два дня продержали под открытым небом без пищи и воды. Голодные дети плакали. На глазах у всех арестованных немецкий солдат ударил ногой плакавшую трехлетнюю девочку. Мать бросилась защитить ребенка, фашист размахнулся и ударил ее прикладом в живот. Мужчин, которые запротестовали, избили до полусмерти. Каждую ночь на стадион врывались пьяные гитлеровцы и насильно уводили молодых женщин, которые потом бесследно исчезали… На третий день на стадион приехало несколько офицеров. Один из них стал вызывать арестованных по списку. Человек двести выстроили на северной стороне футбольного поля и расстреляли из пулеметов. Трупы валялись три дня. После этого гестаповцы отобрали еще человек триста и ночью увезли неизвестно куда».

Летом 1943 года в Бресте Иосиф Клявзо попал в одну из облав, посредством которых немцы выполняли разнарядку по отправке молодежи на работы в Германию. Пойманных свезли в лагерь-накопитель — огороженные проволокой бараки на Граевке между костелом (теперь Дом культуры железнодорожников) и больницей. Нашему герою было уже тридцать три, в отличие от совсем молодых, он не потерял самообладания. На второй день переговорил о чем-то с охранником и вышел на свободу, причем не один. Здесь, в лагере, Иосиф познакомился с молодой женщиной, имевшей на руках трехлетнюю дочь, и что-то его в командирской вдове зацепило. Спросил: «Пойдешь за меня?» — и, получив положительный ответ, сумел вывести за проволоку «семью». Так нежданно-негаданно устроилась его личная жизнь.

21 июня 1944 года в железнодорожной больнице Клавдия родила Марусю — последнего, может быть, младенца оккупации, а после войны — Славика. (У Маруси судьба словно высчитала за отца: выйдя замуж сразу после школы, девушка вскоре заболела и умерла, а Вячеслав, окончив Ленинградский институт водного транспорта, работал в Брестском порту.)

По возвращении Клавдии из родильного отделения семья едва не погибла: в дом попала бомба. В начале налета Клавдии не хотелось нести малышку в огород, но «заговоренный» муж как чувствовал и настоял на своем.

Нашли другое жилье, а в июле, когда бомбежки города стали еженощными, отправились дальше. В деревне Збироги их приютили незнакомые люди, бабушка Ксения и дед Артем. Здесь Иосиф снова едва не попал под расстрел. Схоронился от немцев во ржи, а те прочесали и вывели под дулом. Спасли жители, сумевшие убедить оккупантов, что это не партизан, а свой, деревенский.

Летом 1945-го вернулись в город, подыскали пустовавшую квартирку в бараке станции Брест-Центральный. Клявзо устроился стрелочником, потом помощником машиниста, работал до конца сороковых, пока за него не взялись. Посадить не посадили, но сочли ненадежным и уволили. Семью турнули бы из железнодорожного дома, но сжалилась работавшая в кадрах Анна Павловна Полушкина, на свой страх взяла Клавдию весовщицей на Брест-Северный. Там она работала до пенсии.

У Иосифа тоже со временем образовалось. Оккупационные фантомы помалу рассеялись, ориентиры сменились: спецслужбы переключились с «приспешников» на шпионов, позже — на валютчиков, фарцовщиков, диссидентов… Клявзо вернули в путейцы, и промасленным шпалам он не изменял до последнего дня.

Но пережитое кралось за ним и догнало — инфарктом, прободной язвой и подведшим в 60 лет черту инсультом.

ВАСИЛИЙ САРЫЧЕВ