Lisko26

Брелок из латуни методом травления

Инструмент и материалы:

- пластинка из латуни или бронзы;

- лазерный принтер;

- глянцевая фотобумага;

- утюг;

- мелкая наждачная бумага;

- ацетон;

- щетка для замши (зубная щетка);

Процесс изготовления:

1. Рисуем рисунок в любой удобной для нас софтине.

2. Печатаем изображение.

- печатать нужно в зеркальном отображении;

- тонер не экономим, выставляем наилучшее качество печати;

- путем множества экспериментов было выяснено, что самый лучший результат достигается при печати на глянцевой фотобумаге для струйных принтеров.

Заряжаем бумагу в принтер и смело печатаем на глянцевой стороне. Печатать нужно в зеркальном отображении, чтобы после переноса картинка соответствовала действительности.

Первый раз лучше для пробы напечатать на обычной бумаге и проверить, чтобы все было правильно. Заодно и печку принтера прогреете.

После печати картинку ни в коем случае нельзя хватать руками и желательно беречь от пыли. Чтобы ничто не мешало соприкосновению тонера и латуни.

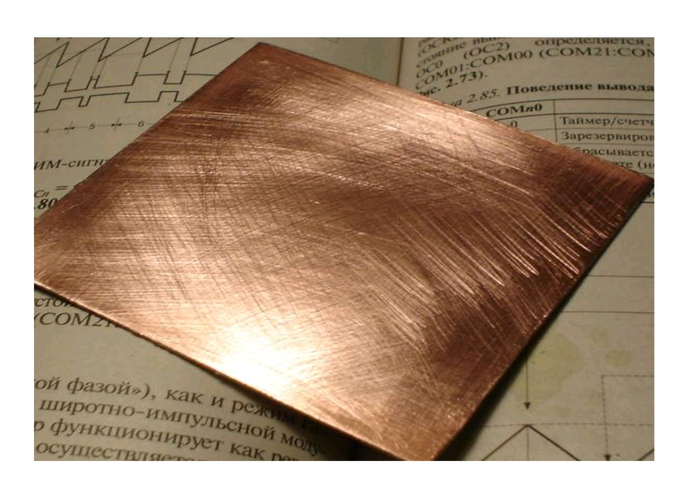

Теперь займемся пластинкой из латуни.

Вырежем сразу же кусок чуть больше нужного размера. У меня размер готового брелка должен быть 4 х 4 см. Пластинку я возьму с запасом для последующей чистовой обработки 4,5 х 4,5 см. Его надо хорошенько зашкурить. Тщательно, стараясь содрать весь окисел, желательно круговыми движениями. Немного шершавости не повредит — тонер будет лучше держаться.

После зашкуривания его надо тщательнейшим же образом обезжирить. Я обычно тырю у жены ватную подушечку и, смочив ее как следует ацетоном, хорошенько прохожусь по всей поверхности. Опять же после обезжиривания ни в коем случае нельзя хватать его пальцами.

Наносим тонер на пластину.

Обрезаем фотобумагу по размеру заготовки. Накладываем наш рисунок на плату, естественно тонером вниз. Разогрев утюг на максимум, придерживая бумагу пальцем, хорошенько прижимаем и проглаживаем одну половину. Надо чтобы тонер прилип к меди.

Далее, не допуская сдвижения бумаги, проглаживаем всю поверхность. Давим изо всех сил, полируем и утюжим латунь, стараясь не пропустить ни миллиметра поверхности. Это ответственнейшая операция, от нее зависит качество переноса рисунка. Не бойтесь давить изо всех сил, тонер не поплывет и не размажется, так как фотобумага толстая и отлично защищает его от расползания.

После глажки можно дать заготовке немного остыть. А затем, суем ее под воду. И держим некоторое время в воде, обычно минуты две три.

Взяв щетку для замши, под сильной струей воды, начинаем яростно задирать внешнюю поверхность бумаги. Нам надо покрыть ее множественными царапинами, чтобы вода проникла в глубь бумаги. В подтверждение таких действий будет проявление рисунка через плотную бумагу.

Когда рисунок будет весь явно виден, без белых пятен, то можно начинать аккуратно, скатывать бумагу от центра к краям.

Скатав пальцами весь рисунок можно зубной щеткой хорошенько продраить всю заготовку, чтобы вычистить остатки глянцевого слоя и ошметки бумаги. Не бойся, зубной щеткой отодрать хорошо прижаренный тонер практически нереально.

Вытираем заготовку и даем ей просохнуть. Когда тонер высохнет и станет серым, то будет явно видно, где осталась бумага, а где все чисто. Белесые пленочки надо убирать. Из узких щелей белесый глянец можно вытаскивать с помощью изоленты или малярного скотча. Он липнет не так яростно как обычный и не срывает тонер. А вот остатки глянца отрывает без следа. Под светом яркой лампы внимательно оглядываем слои тонера на разрывы. Дело в том, что при охлаждении он может потрескаться, тогда в этом месте останется узкая трещина. Под светом лампы трещины поблескивают. Эти места стоит подкрасить перманентным маркером

.

Травление заготовки.

Когда заготовка будет готова, то можно бодяжить раствор хлорного железа. Вообще травить можно много в чем. Кто-то травит в медном купоросе, кто то в кислотных растворах, а я в хлорном железе. Закидываем заготовку в раствор, рисунком вниз и даём поверхности протравиться. Чем дольше происходит травление, тем глубже и рельефный будет рисунок. Однако не переусердствуйте, через некоторое время мелкие детали рисунка могут стать нечёткими.

Смывка тонера.

Если все хорошо, то можно смывать тонер. Для этого нам потребуется ацетон. Вместо ацетона вполне подходит растворитель.

Берем кусок бинта и хорошенько смочив его ацетоном начинаем смывать тонер. Сильно давить не надо, главное «возякать» не слишком быстро, чтобы растворитель успевал впитываться в поры тонера, разъедая его изнутри. На смыв тонера уходит минуты две три.

Чистовая обработка.

После смывки тонера делаем чистовую обработку пластины. Подрезаем наш «запас», зачищаем острые углы. Сверлим отверстие для подвески.

Патинирование (искусственное состаривание) заготовки.

Для этого помещаем заготовку в герметичную емкость и добавляем несколько капель нашатыкного спирта или 10% раствора аммиака. Оставляем в теплом месте минут на 40. Пары нашатырного спирта окисляют медь, латунь или бронзу. В итоге мы получим заметно потемневшее изделие.

Финишная шлифовка и полировка.

Займемся финишной шлифовкой, используя мелкую наждачную бумагу. Для полировки изделия будем использовать пасту ГОИ.

Вот так выглядит мой готовый результат. На оригинальность не претендую. Делал для себя, но вдруг кому-то будет полезно.

Рассказ на заказ. Как удалить встроенные (системные) приложения Android на телефоне без root доступа

UPD: #comment_160494300

Поступила ко мне просьба рассказать как можно удалить системные приложении на телефоне не имеющем root доступа. В результате этой просьбы и появился на свет этот пост.

Итак, приступим. Сразу оговорюсь, что при этом способе не нужно никакого вмешательства в операционную систему самого телефона, не нужно ничего взламывать, прошивать или получать root. Т.е. телефон останется в первозданном виде, но без «лишних» на ваш взгляд приложений. Я все это проделывал для телефонов компании xiaomi, хотя должно работать и на аппаратах других производителей.

ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫ ПРОИЗВОДИТЕ НА ВАШ СТРАХ И РИСК.

Для осуществления задуманного будем использовать ADB.

Материал для справки: ADB (Android Debug Bridge - Отладочный мост Android) -

консольное приложение для PC, с помощью которого производится отладка Android устройств, в том числе и эмуляторов.

Работает по принципу клиент-сервер. При первом запуске ADB с любой командой создается сервер в виде системной службы (демона), которая будет прослушивать все команды, посылаемые на порт 5037.

Устанавливаем ADB на свой компьютер. Инсталлятор можно скачать в интернете, либо взять здесь: https://yadi.sk/d/uiZPZ-viXFwPhQ

После установки подключаем телефон к компьютеру и ждем пока установится драйвер. Если драйвер автоматически устанавливаться не желает, то ищем его в интернете и устанавливаем сами. (Пример для поиска: adb driver Xiaomi Redmi 7).

Отключаем телефон от компа.

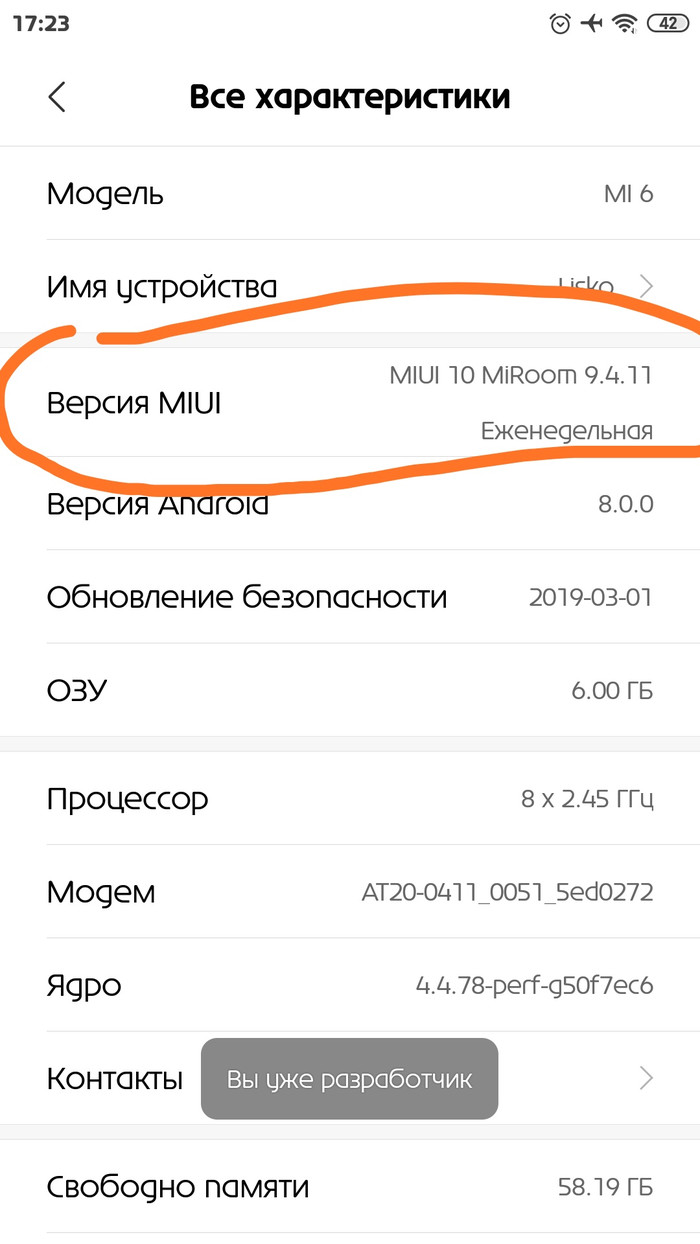

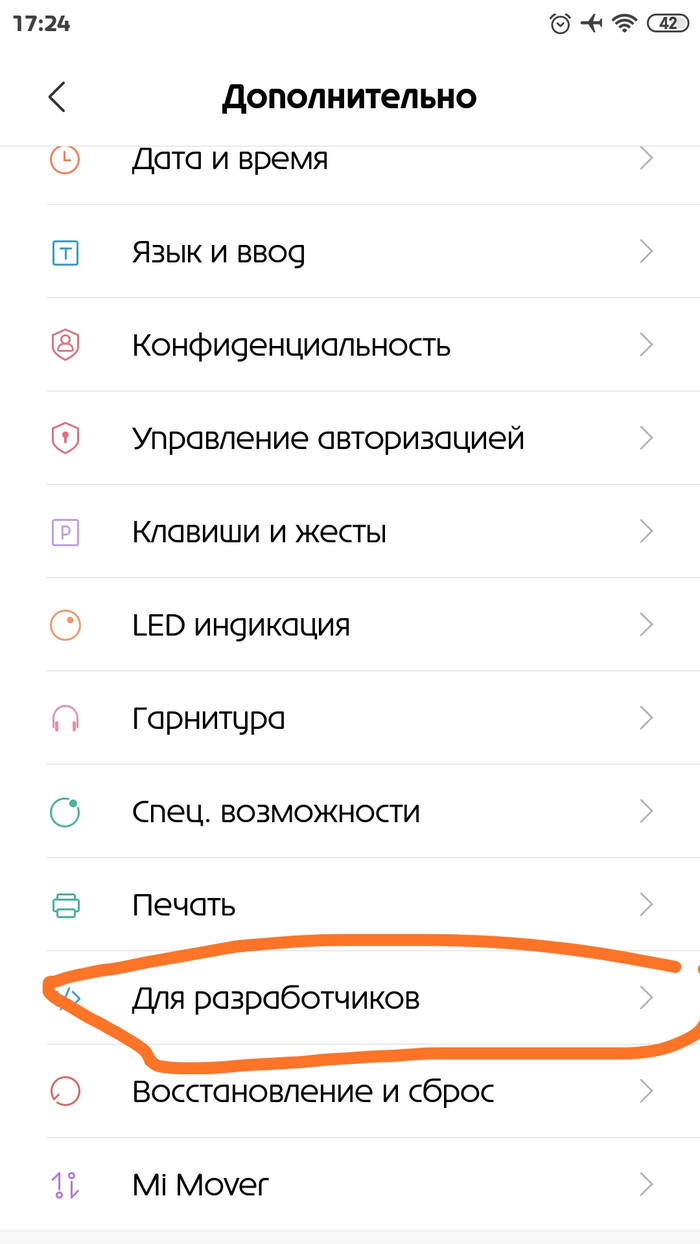

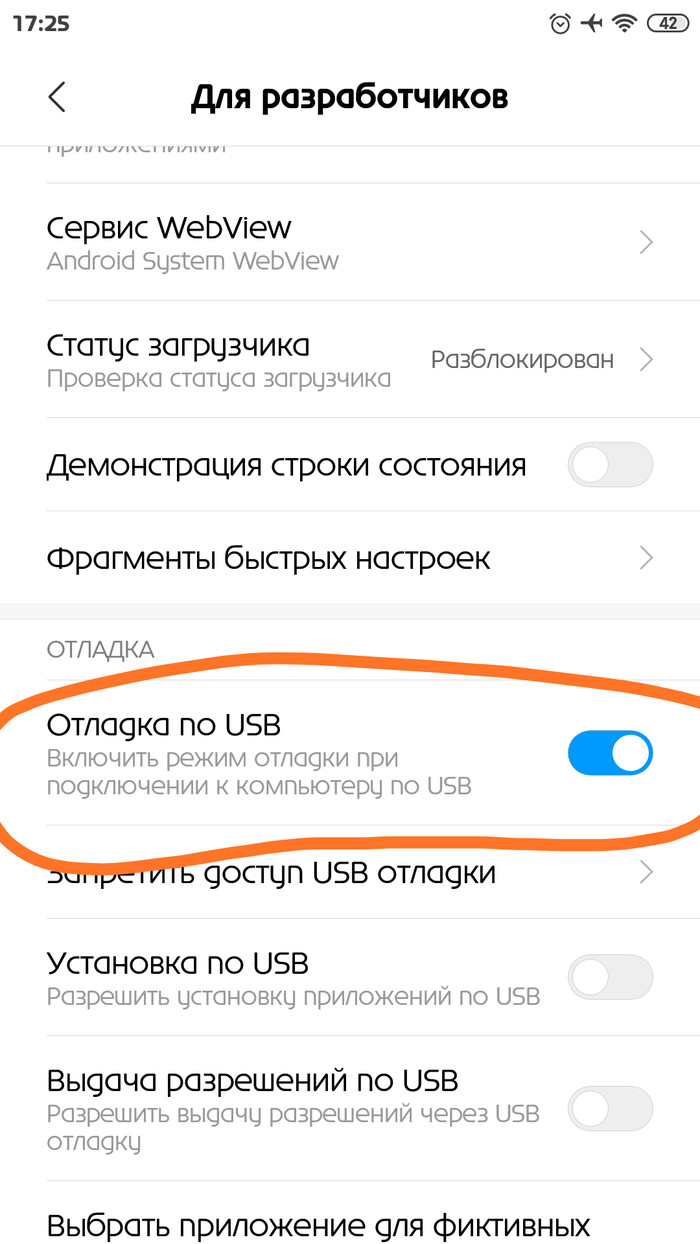

Следующим шагом приступим к настройке телефона. Для этого перейдите в: "Настройки" - "О телефоне" - 7 раз нажмите на номер сборки. После этого вы станете разработчиком. В настройках для разработчиков активируйте отладку по USB. При подключении USB-кабеля выбираем "Передача файлов".

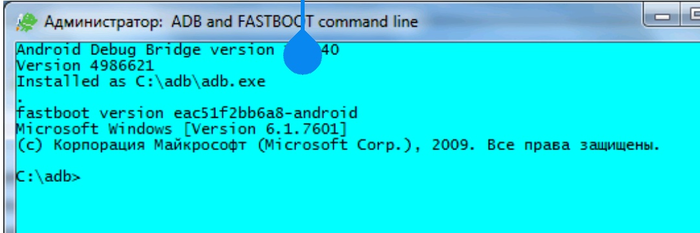

Теперь при помощи ярлыка на рабочем столе запускаем ADB. Появиться окно приблизительно такого вида:

С ним мы теперь и будем работать.

Снова подключаем, теперь уже настроенный, телефон к компьютеру.

Порядок работы:

1. Проверка подключения телефона.

В консоли вводим: adb devices

Получаем ответ: <серийный номер устройства> device

Это означает, что аппарат подключен и готов к работе.

Если получим такой ответ: <серийный номер устройства> unauthorizid

Это означает, что необходимо подтвердить подключение на аппарате.

2. Получаем доступ к системным данным.

- вводим: adb shell

- ответ: onc:/ $

3. Удаляем встроенные проги. Для этого вводим команду:

pm uninstall -k --user 0 com.google.android.music

Последняя часть команды «…com.google.android.music» содержит имя пакета который мы хотим удалить. Этой командой мы удалим приложение Google music.

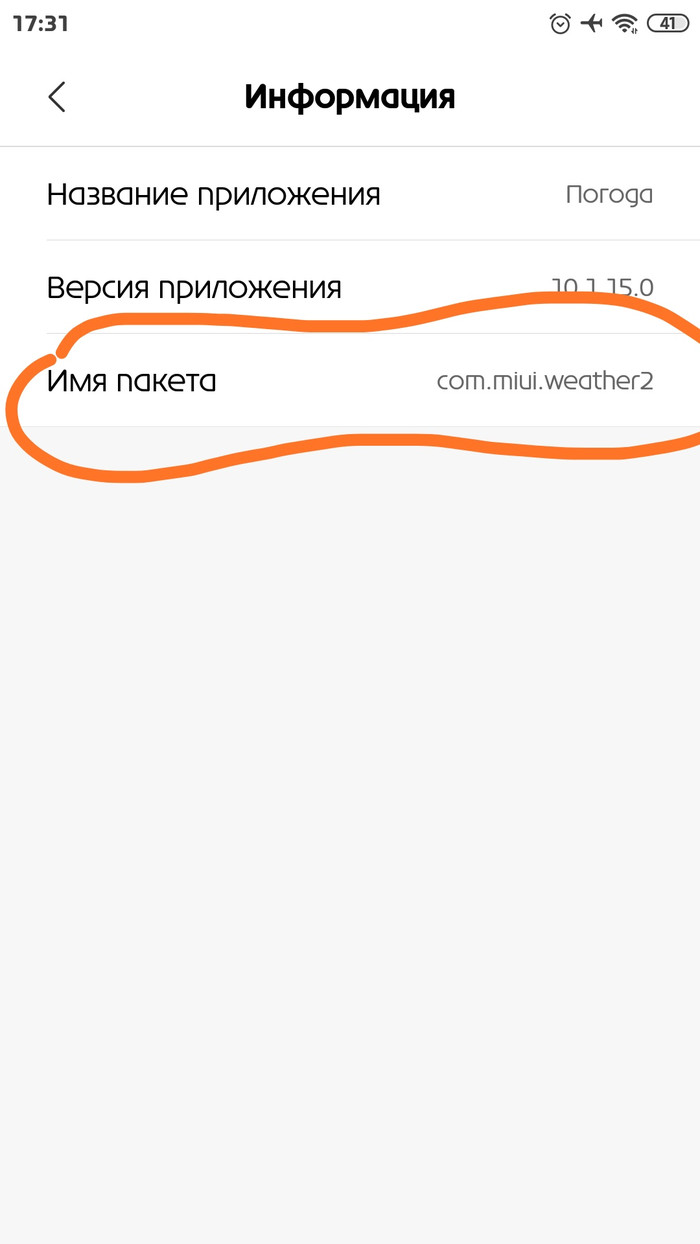

Чтобы узнать имя пакета мы должны в телефоне зайти в настройки, и выбрать пункт «все приложения».

Далее выбираем приложение которое хотим удалить и нажимаем в правом верхнем углу значок для подробной информации.

Смотрим имя пакета.

И формируем команду для удаления: pm uninstall -k --user 0 com.miui.weather2

Я сформировал список из самых распространенных встроенных приложений:

- Google music

------------

pm uninstall -k --user 0 com.google.android.music

- Google video

------------

pm uninstall -k --user 0 com.google.android.videos

- duo

------------

pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.tachyon

- Поиск Google

------------

pm uninstall -k --user 0 com.google.android.googlequicksearchbox

- Google диск

------------

pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.docs

- Chrome

------------

pm uninstall -k --user 0 com.android.chrome

- Сервисы MIUI и обратная связь

------------

pm uninstall -k --user 0 com.miui.miservice

- Google фото

------------

pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.photos

- Google объектив

------------

pm uninstall -k --user 0 com.google.ar.lens

- GetApps

------------

pm uninstall -k --user 0 com.xiaomi.mipicks

- Игры Xiaomi

------------

pm uninstall -k --user 0 com.xiaomi.glgm

Портативная зарядка для мобильника или powerbank с выносным аккумулятором

Сразу оговорюсь, что целью данного проекта в основном было получение знаний и навыков. Конечно проще пойти и купить готовое изделие. Но, это не мой путь.

Для начала немного теории.

Для зарядки современных гаджетов в основном используется напряжение 5в. Т.е. если мы хотим зарядить телефон, к примеру, от аккумуляторной батареи с напряжением 12в то нам потребуется стабилизатор, на вход которого мы будем подавать 12В, а на выходе получать 5В.

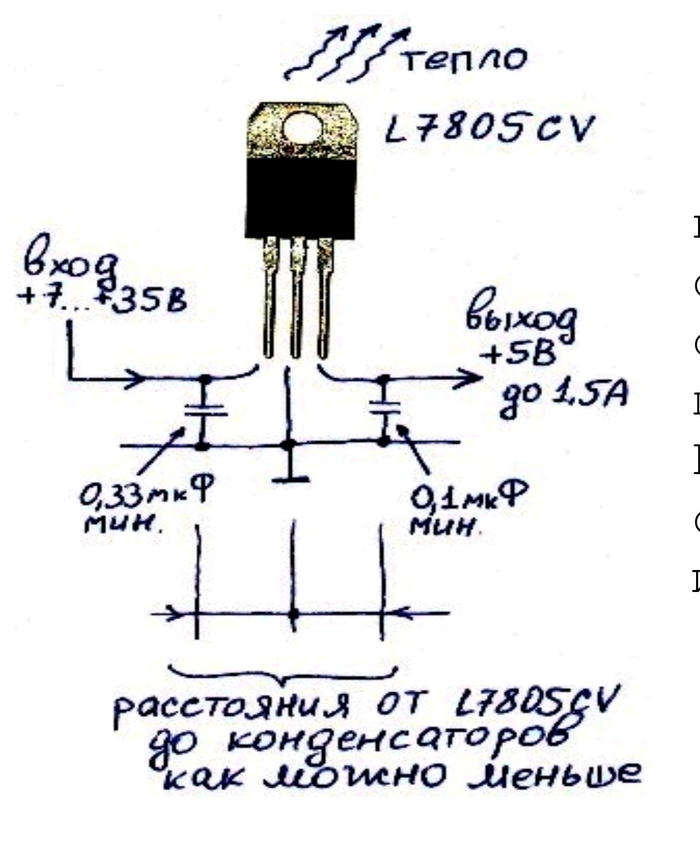

Для эксперимента возьмём линейный стабилизатор 78L05.

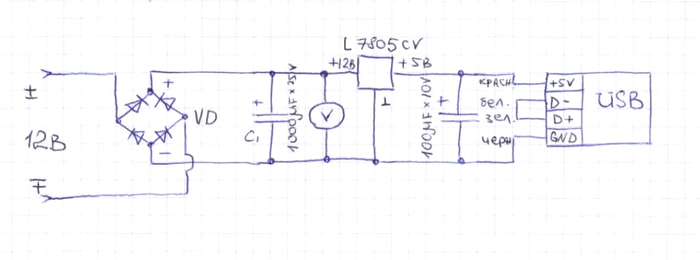

Я буду подключать его по этой схеме.

Для защиты схемы от переполюсовки, на входе используется диодный мост. В качестве стабилизатора напряжения будем использовать стабилизатор L7805CV, который имеет защиту по выходу от К.З. и максимальный ток 1,5А.

Как видно из схемы, при работе стабилизатора для отвода тепла необходимо использовать радиатор.

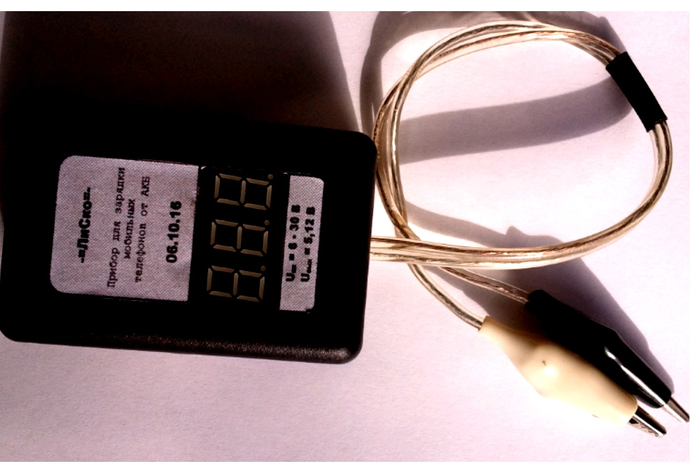

В качестве вольтметра будем использовать цифровой вольтметр со светодиодной индикацией.

По показаниям этого прибора можно определить степень зарядки подключаемого внешнего аккумулятора.

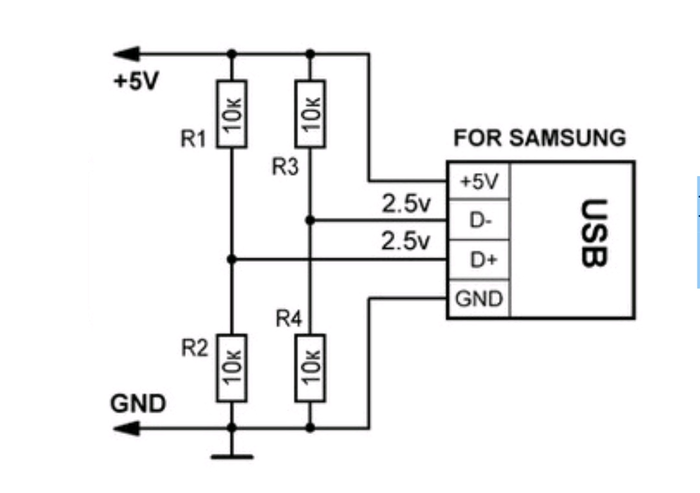

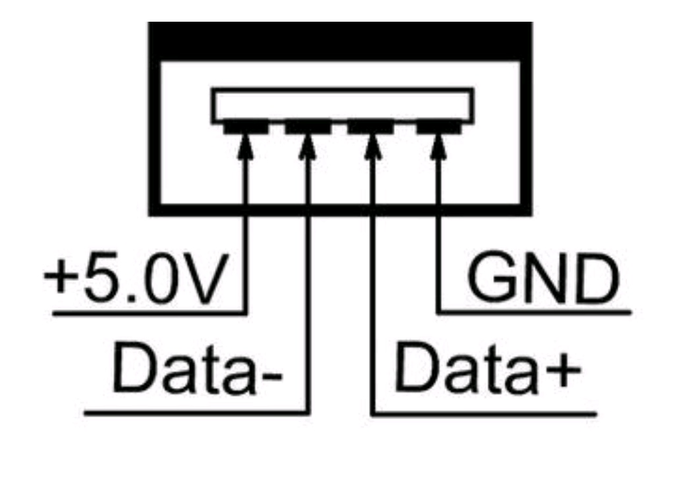

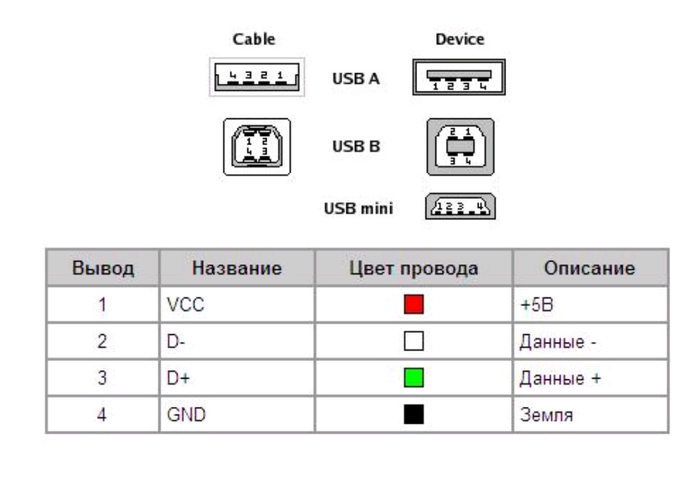

Подключения USB разъема к выходу зарядного устройства.

Следует учитывать, что современные гаджеты определяет тип зарядного устройства и допустимый ток зарядки, по потенциалам на контактах D+ и D- разъема USB. Поэтому подачи только одного напряжения +5V на устройство, для начала процесса зарядки недостаточно, эти «умные» штуковины просто не поймут, что они подключены к ЗУ и откажутся от зарядки. Таким образом, результат использования любой +5V вольтовой зарядки с разъёмом USB, зависит от состояния её контактов D+ и D-.

Для устройств "Samsung" на на контакты D+ и D- подаётся половина напряжения питания, то есть +2,5V.

Однако, для большинства гаджетов, достаточно закоротить между собой линии D+ и D-.

В принципе, такое зарядное будет нормально работать и заряжать ваш мобильный. Однако, это не самый лучший вариант, т.к. использование линейного стабилизатора делает схему громоздкой и вынуждает применять радиатор для для эффективного отвода тепла.

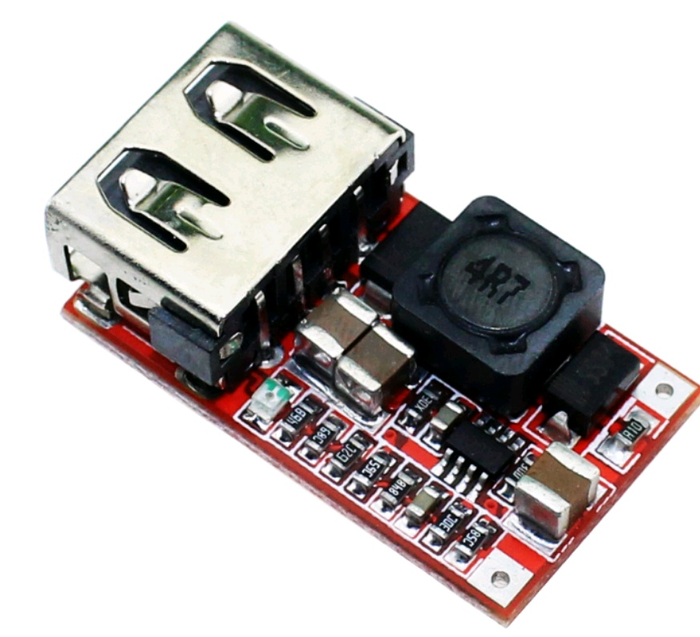

Для того, чтобы избавиться от приведенных недостатков в качестве стабилизатора напряжения будем использовать китайский импульсный стабилизатор (понижающий DC-DC преобразователь), который имеет на выходе USB разъем.

Этот стабилизатор имеет следующие параметры:

- Входное напряжение – от 6 до 30В

- Выходное напряжение – 5.16В

- Максимальный выходной ток – 3.0А

- Длительный ток – 2.1А

- КПД - 97%.

При работе такого стабилизатора не выделяется большого количества тепла, поэтому радиатор использовать нет необходимости. Да и сам он по размеру небольшой, к тому же сразу имеется и usb разъем.

В качестве корпуса изделия будем использовать пластиковую коробку черного цвета. Собираем все детали в коробку, и делаем лицевую панель.

Готовый прибор выглядит так:

Теперь в экстренных случаях для зарядки вашего девайса можно использовать любой аккумулятор, который попадется. (Пример: аккумулятор от шуруповерта, мотоцикла, автомобиля или просто батарейку "крона").

Может быть кому-то это покажется интересным. Ещё раз напомню, что целью проекта был эксперимент. Ну а получение готового изделия можно считать приятным бонусом.

Светодиодный фонарь на Li-ion аккумуляторе типа 18650

Нам понадобятся:

- мощный светодиод (фонарик);

- Li-ion аккумулятор формата 18650;

- контролер заряда для li-ion аккумуляторов;

- зарядное устройство от мобильного телефона.

1. Фонарик

Для переделки я использовал вот такой китайский фонарик «MD-1588W1» с встроенной свинцовой батареей. Из фонаря понадобились только корпус светодиод, кнопка и пара токоограничительных резисторов. Все остальное можно смело отправлять в мусорный бак.

2. Li-ion аккумулятор формата 18650.

Такой аккумулятор можно добыть из старой ноутбучной батареи. Там их обычно несколько штук. Аккуратно разбираем его и извлекаем аккумуляторы. Далее отделяем 1 штуку и измеряем напряжение на аккумуляторе. Если оно меньше, чем 2.5В, то смело его выбрасываем (аккумулятор, который долгое время был разряжен ниже этого значения всё равно не жилец).

Контролер заряда для li-ion аккумуляторов.

Схема, устройство и принцип работы контроллера Li-ion аккумулятора.

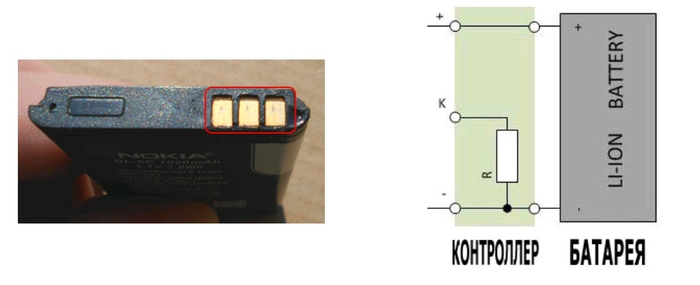

Если расковырять любой аккумулятор от сотового телефона, то можно обнаружить, что к выводам ячейки аккумулятора припаяна небольшая печатная плата. Это так называемая схема защиты, или Protection IC. Из-за своих особенностей литиевые аккумуляторы требуют постоянного контроля. Давайте разберёмся более детально, как устроена схема защиты, и из каких элементов она состоит.

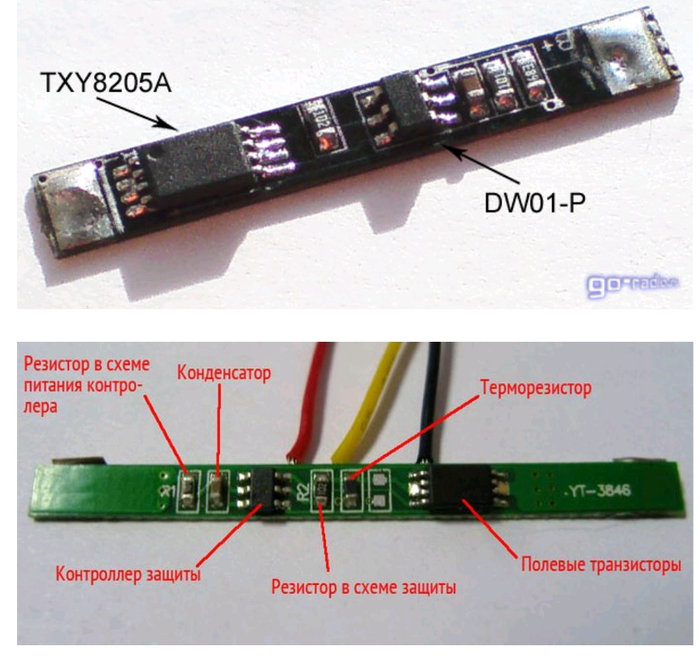

Рядовая схема контроллера заряда литиевого аккумулятора представляет собой небольшую плату, на которой смонтирована электронная схема из SMD компонентов. Схема контроллера 1 ячейки ("банки") на 3,7V, как правило, состоит из двух микросхем. Одна микросхема управляющая, а другая исполнительная – сборка двух MOSFET-транзисторов.

Контроллер Li-ion аккумулятора выполняет такие функции:

- защита от перезаряда (выше 4,2В);

- защита от глубокого разряда (ниже 2,5В);

- защита от токовой перегрузки;

- защита от короткого замыкания.

На фото показана плата контроллера заряда от аккумулятора на 3,7V.

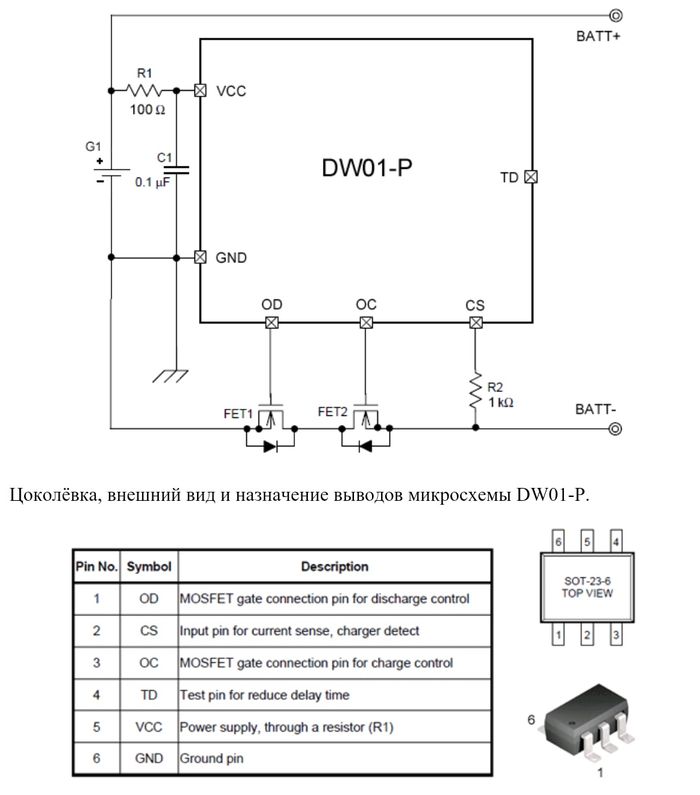

Микросхема с маркировкой DW01-P в небольшом корпусе – это по сути "мозг" контроллера. Вот типовая схема включения данной микросхемы. На схеме G1 - ячейка литий-ионного или полимерного аккумулятора. FET1, FET2 - это MOSFET-транзисторы.

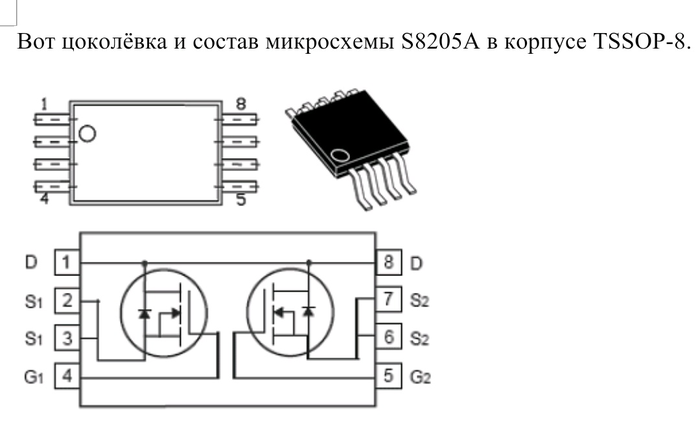

Транзисторы MOSFET не входят в состав микросхемы DW01-P и выполнены в виде отдельной микросхемы-сборки из 2 MOSFET транзисторов N-типа. Обычно используется сборка с маркировкой 8205, а корпус может быть как 6-ти выводной (SOT-23-6), так и 8-ми выводной (TSSOP-8). Сборка может маркироваться как TXY8205A, SSF8205, S8205A и т.д. Также можно встретить сборки с маркировкой 8814 и аналогичные.

Два полевых транзистора используются для того, чтобы раздельно контролировать разряд и заряд ячейки аккумулятора. Для удобства их изготавливают в одном корпусе.

Тот транзистор (FET1), что подключен к выводу OD (Overdischarge) микросхемы DW01-P, контролирует разряд аккумулятора – подключает/отключает нагрузку. А тот (FET2), что подключен к выводу OC (Overcharge) – подключает/отключает источник питания (зарядное устройство). Таким образом, открывая или закрывая соответствующий транзистор, можно, например, отключать нагрузку (потребитель) или останавливать зарядку ячейки аккумулятора.

Давайте разберёмся в логике работы микросхемы управления и всей схемы защиты вцелом.

Защита от перезаряда (выше 4,2В).

Как известно, перезаряд литиевого аккумулятора свыше 4,2 – 4,3V чреват перегревом и даже взрывом.

Если напряжение на ячейке достигнет 4,2 – 4,3V (Overcharge Protection Voltage - VOCP), то микросхема управления закрывает транзистор FET2, тем самым препятствуя дальнейшему заряду аккумулятора. Аккумулятор будет отключен от источника питания до тех пор, пока напряжение на элементе не снизится ниже 4 – 4,1V (Overcharge Release Voltage – VOCR) из-за саморазряда. Это только в том случае, если к аккумулятору не подключена нагрузка, например он вынут из сотового телефона.

Если же аккумулятор подключен к нагрузке, то транзистор FET2 вновь открывается, когда напряжение на ячейке упадет, ниже 4,2V.

Защита от глубокого разряда (ниже 2,5В).

Если напряжение на аккумуляторе падает ниже 2,3 – 2,5V (Overdischarge Protection Voltage - VODP), то контроллер выключает MOSFET-транзистор разряда FET1 – он подключен к выводу DO.

Далее микросхема управления DW01-P перейдёт в режим сна (Power Down) и потребляет ток всего 0,1 мкА. (при напряжении питания 2V).

Тут есть весьма интересное условие. Пока напряжение на ячейке аккумулятора не превысит 2,9 – 3,1V (Overdischarge Release Voltage - VODR), нагрузка будет полностью отключена. На клеммах контроллера будет 0V. Те, кто мало знаком с логикой работы защитной схемы могут принять такое положение дел за "смерть" аккумулятора.

Чтобы контроллер вновь подключил аккумулятор к "внешнему миру", то есть к нагрузке, напряжение на ячейке аккумулятора должно быть 2,9 – 3,1V (VODR).

Тут возникает весьма резонный вопрос. По схеме видно, что выводы Стока (Drain) транзисторов FET1, FET2 соединены вместе и никуда не подключаются. Как же течёт ток по такой цепи, когда срабатывает защита от глубокого разряда? Как нам снова подзарядить "банку" аккумулятора, чтобы контроллер опять включил транзистор разряда - FET1?

Дело в том, что внутри полевых транзисторов есть так называемые паразитные диоды – они являются результатом технологического процесса изготовления MOSFET-транзисторов. Вот именно через такой паразитный (внутренний) диод транзистора FET1 и будет течь ток заряда, так как он будет включен в прямом направлении.

Также если порыться в даташитах на микросхемы защиты Li-ion/polymer (в том числе DW01-P, G2NK), то можно узнать, что после срабатывания защиты от глубокого разряда, действует схема обнаружения заряда - Charger Detection. То есть при подключении зарядного устройства схема определит, что зарядник подключен и разрешит процесс заряда.

Зарядка до уровня 3,1V после глубокого разряда литиевой ячейки может занять весьма длительное время - несколько часов.

Защита от токовой перегрузки

Защита от перегрузки срабатывает по падению напряжения на транзисторах (измеряется входом CS подключенным через резистор R2 к выходу). Т.е., даже если очень плавно увеличивать ток, то по достижению 2,5-3 ампер (для небольших аккумуляторов) плата нагрузку отключает.

Защита от короткого замыкания.

При коротком замыкании (КЗ) в нагрузке контроллер полностью отключает её до тех пор, пока замыкание не будет устранено.

Сброс защиты.

Если в процессе эксплуатации батареи контроллер уйдет в какую-либо из перечисленных защит, то для выхода его из этого состояния необходимо кратковременно замкнуть контакты “ВATT-“ и “GND” . Или можно кратковременно замкнуть специальные контакты для сброса защиты «точки».

Подключение контроллера.

Средний выход контроллера просто подсоединен через резистор определенного номинала к отрицательному выводу батареи. В некоторых моделях контроллеров вместо постоянного резистора устанавливают терморезистор для контроля температуры батареи.

По номиналу этого резистора Ваше устройство может определить тип аккумулятора, или выключиться при несоответствии этого номинала нужным значениям.

Моя доработка контролера Li-ion аккумулятора.

Зеленый светодиод HL2 служит для индикации процесса зарядки. Он подключен параллельно выходу зарядного устройства и начинает светиться, как только ЗУ подключается к сети.

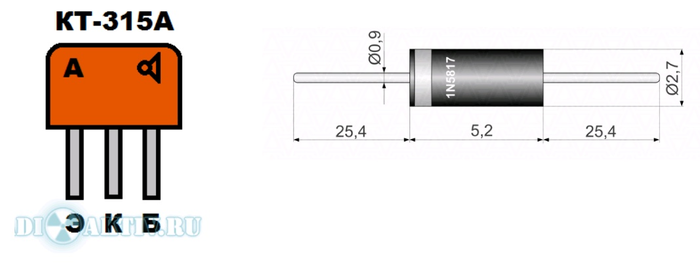

Для индикации окончания зарядки добавим в схему светодиод HL1. Когда напряжение на клеммах батареи достигает 4,2В, то микросхема управления закрывает транзистор FET2, тем самым препятствуя дальнейшему заряду аккумулятора. В это время транзистор VT1 открывается и светодиод HL1 начинает светиться, сигнализирую об окончании процесса зарядки.

Диод Шоттки VD1 установлен т.к. зарядное устройство будет вмонтировано в корпус фонарика и соответственно отключаться не будет. Диод служит для предотвращения разрядки батареи через внутренние цепи зарядного устройства, а также для предотвращения свечения светодиода, если сработает защита от «глубокого разряда» (контроллер выключил MOSFET-транзистор FET1).

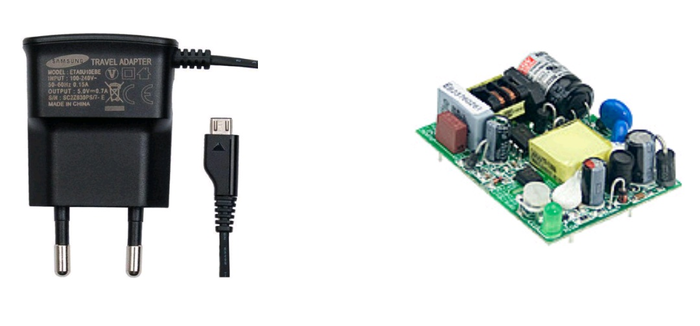

4. Зарядное устройство.

В качестве зарядного устройства будем использовать обыкновенный блок питания для зарядки телефонов 5В 1А. В моем случае необходимо разобрать корпус зарядного устройства, а саму плату встроить в корпус фонарика.

Схематическое изображение соединения всех элементов.

Надеюсь, для кого-то было интересно. На оригинальность не претендую. Просто делюсь своим опытом.