Методы воспитания художников по Леонардо да Винчи

Данная статья относится к Категории: Творческое развитие юношей и девушек

«Каковы же были методы воспитания художников в эпоху Возрождения? Леонардо в «Трактате о живописи» (Trattato della pittura впервые был опубликован после смерти Леонардо в 1651 году – Прим. И.Л. Викентьева) различает три подготовительные ступени и четвёртую, высшую - самостоятельное, свободное творчество мастера.

Первая ступень - копирование работ выдающихся мастеров, сначала - рисунков и гравюр, потом - картин и фресок. Были среди объектов копирования несколько таких, которые пользовались особой популярностью: цикл фресок Мазаччо в капелле Бранкаччи во Флоренции, цикл фресок Синьорелли в Орвието, Сикстинский потолок Микеланджело и некоторые другие. Эта система натаскивания молодых художников путём копирования шедевров вызывала иногда возражения в художественных кругах, но только во второй половине XVIII века Руссо выступил с резкой оппозицией против копирования образцов и объявил природу единственной настоящей школой художника. Эта идея была подхвачена романтиками и привела к радикальным реформам в художественном воспитании.

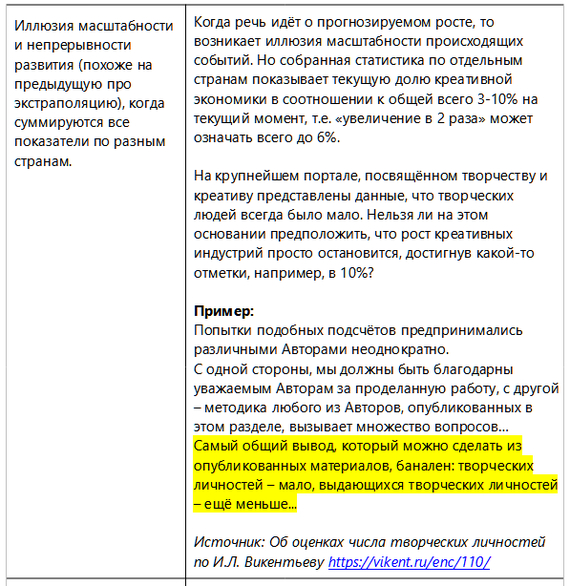

Вторая ступень - зарисовки гипсовых слепков и мраморных статуй для изучения лепки, моделировки пластической формы. Иногда эти зарисовки делались при искусственном свете для овладения тонкостями светотени. Эта воспитательная тенденция в эпоху Возрождения поддерживалась увлечением античными образцами и все новыми и новыми археологическими находками. Достаточно вспомнить, какое огромное впечатление произвела на Микеланджело обнаруженная в 1506 году античная статуарная группа Лаокоона.

Наконец, третья и главная ступень - рисование с натуры. Как мы уже говорили, альбомы с зарисовками натуры впервые появляются в конце XIV - начале XV века (Джованинно де Грасси, Пизанелло). Обычно это - очень небольшие по размеру рисунки (возможно, пережиток средневековой миниатюры), изображающие только отдельные фигуры людей и животных, без базы и без всякого окружения. Но уже Леон Баттиста Альберти осуждает маленький размер и требует рисунков в натуральную величину: «В маленьком рисунке легко спрятать большую ошибку, тогда как в большом рисунке самая ничтожная ошибка тотчас же бросается в глаза».

Леонардо значительно расширяет репертуар мотивов, которые молодой художник может включать в свои альбомные зарисовки: здесь и этюды мимики, и штудии драпировок, и пейзажи. […]

Леонардо и Рафаэль пытаются сначала установить позы и движения фигур на обнажённых моделях, а потом уже драпируют их. […]

Леонардо да Винчи и особенно Ватто постоянно накапливали наблюдения в свои альбомы, не преследуя никаких специальных целей, но затем в нужный момент извлекали запечатлённые в альбомах мотивы, необходимые для их композиций».

Виппер Б.Р., Введение в историческое изучение искусства, М., «Аст-пресс-книга», 2004 г., с. 37-39 и 40.

+ Ваши дополнительные возможности:

Плейлист из 5-ти видео: МЕТОДЫ / ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСТВА & РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ

Изображения в статье

Леонардо ди сер Пьеро да Винчи — итальянский художник и учёный, изобретатель. До нас дошли 10 его картин и около 7000 страниц научных записок / Public Domain