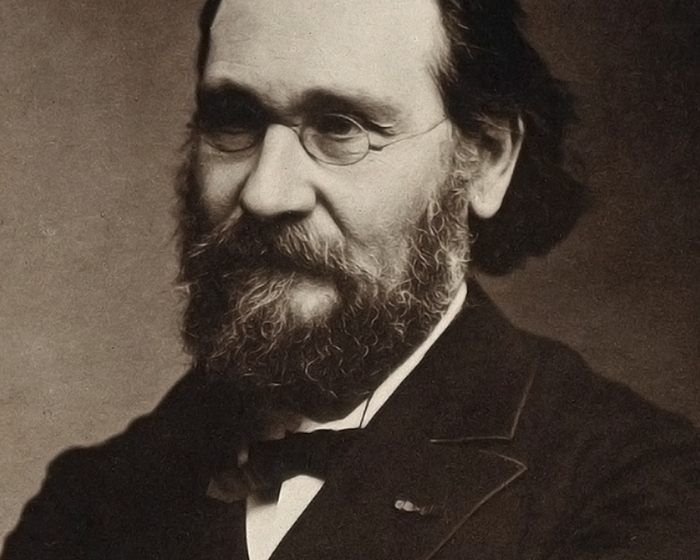

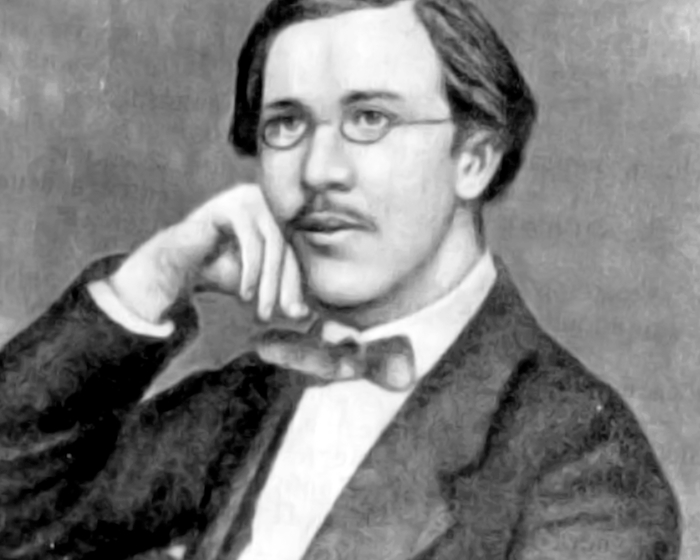

Детство и юность русского ученого-естествоиспытателя И.И. Мечникова

Данная статья относится к Категории: Творческое развитие юношей и девушек

«В 1853 году на каникулы в качестве учителя Лёвы (старший брат Ильи Мечникова – Прим. И.Л. Викентьева) приехал студент-медик Ходунов. Он занимался толково и добросовестно, стараясь не только учить, но развивать ученика, внушать ему любовь к науке. Ученье шло хорошо, так как Лёва был крайне способный мальчик; но он слишком разбрасывался, а потому был поверхностен, что несколько охлаждало Ходунова. Между тем его все более и более заинтересовывал маленький Илюша. Первые сношения с ним завязались во время общих прогулок. Ходунов, проходя с Лёвой ботанику, делал с ним экскурсии для знакомства с местной флорой. Сначала Илюша сопровождал их только ради прогулки, но очень скоро так увлёкся и заинтересовался ботаникой, что обратил на себя внимание учителя, и мало-по-малу весь его интерес сосредоточился на мальчике, которым он серьёзно занялся. Илюша с настоящей страстью собирал и определял растения, составляя гербарий. Вскоре он отлично знал местную флору; воображая себя учёным, писал сочинения по ботанике; все свои деньги отдавал он другим детям и братьям, чтобы заставить их слушать свои лекции. Уже с этого времени вполне определилось его призвание. Ему тогда было восемь лет.

По возвращении в Харьков он стал накупать на все дарёные ему деньги разные книги по естественной истории. Он читал их с увлечением, хотя, конечно, многого не понимал; но и это непонятое возбуждало его любознательность. В одиннадцать лет он чуть не поплатился жизнью за любовь к естествознанию. Ловя в пруде гидры для своих наблюдений, он так увлёкся, забрасывая сачок, что упал в воду, и его едва спасли».

В школе:

«… Илья посещал воскресные школы и студенческие кружки, однако не был захвачен всеобщим политическим увлечением. Он чувствовал, что его настоящее, глубокое призвание - наука. Она так рано всецело поглотила его, что впоследствии он оставался в стороне даже от движения в пользу освобождения крестьян […] В то время общего умственного брожения на книжный рынок поступало множество переводных сочинений по естествознанию. Илья жадно поглощал их.

Между прочим он прочёл в русском переводе сочинение Брона: «Классы и порядки животного царства». На приложенных таблицах он впервые увидел мир микроскопических организмов: амёб, инфузорий и корненожек. Этот мир простейших произвел на него такое глубокое впечатление, что он тут же твёрдо решил посвятить себя изучению низших ступеней животного царства, проявления жизни в её простейшей форме. Ему тогда было пятнадцать лет. […] Перейдя в 6-й класс, он уже вполне специализировался. Для того, чтобы иметь возможность серьёзнее работать, он задумал войти в сношения с каким-нибудь из профессоров. В то время в Харьковском университете царили ещё старые методы преподавания. Курс проходили по шаблонным учебникам, без всяких практических занятий. Но Илья не знал всего этого и мечтал найти в лабораториях поощрение и возможность, наконец, приняться за настоящую научную работу.

Переодевшись в штатское платье, чтобы не произвести впечатления «мальчика», он пошёл на лекцию сравнительной анатомии. По окончании лекции он с волнением обратился к профессору Масловскому с просьбой позволить заняться протоплазмой под его руководством. Профессор принял его холодно и сухо; поучительным тоном сказал он: «Рано, молодой человек, захотели вы приняться за научные вопросы. Кончайте-ка прежде гимназию и поступайте в университет». Это обдало холодной водой бедного юношу, но, несмотря на свое огорчение, он не унывал. Продолжая посещать лекции, он присматривался, к кому бы другому обратиться с большими шансами на успех. Ему очень нравились лекции Щелкова, молодого физиолога, недавно вернувшегося из-за границы, и он решился сделать новую попытку. На этот раз она была удачнее: Щелков принял его любезно и согласился давать ему частные уроки. Под его руководством Илья познакомился с основами гистологии. Увлечённый целлюлярной теорией Вирхова, он страстно желал произвести что-нибудь самостоятельное в научной медицине, мечтал создать, подобно Вирхову, какое-нибудь новое общемедицинское учение.

Он старался всячески расширить свои знания. Вместе с Зеленским взялись они переводить (с французского перевода) «Единство физических сил» Грове. Заинтересовавшись юношами, учитель естествознания и химии в гимназии, Тихонович, стал помогать им, и этой работе был посвящён весь учебный год. Илья пользовался всякой свободной минутой для своих занятий. Даже за «неинтересными» уроками читал он потихоньку научные книги. Как-то раз за законом божьим, зачитавшись, он не заметил, как к нему подошёл законоучитель; взяв из рук юноши книгу, он был совершенно оздачен, увидя сочинение Радлькофера «О телах, содержащих кристаллы протеина». Прочитав такое учёное название, батюшка молча вернул ему книгу и больше никогда не беспокоил его. Через студентов-медиков Илье удалось достать микроскоп.

Он исследовал инфузорий и вообразил, что сделал интересное открытие. Тотчас написал он статью и отправил её в единственный, существовавший тогда в России научный журнал «Бюллетень Московского Общества Испытателей Природы». Он был обрадован согласием редактора поместить его статью, но тут же сам нашёл, что сделал ошибочные выводы, приняв явление дегенерации за размножение. Тотчас написал он в редакцию, чтобы остановить печатание. Так эта первая статья и не увидела света. На время каникул Щелков одолжил Илье микроскоп, и он мог в Панасовке хорошо изучить местную фауну простейших. Перейдя в 7-й класс, он прочёл руководство геологии харьковского профессора Леваковского и с юношеской самоуверенностью написал на неё рецензию. Это было его первое печатное произведение. Ему было тогда шестнадцать лет. Увлечённый успехами, он послал ещё несколько рецензий, но они не были помещены. […]

Видя, что от самого университета он почерпнёт немного, Илья Ильич решил сократить пребывание в нём и пройти весь четырёхлетний курс в два года. Но так как студентам это не было дозволено, то он уволился с тем, чтобы поступить вольнослушателем и держать экзамен прямо на кандидата. Поэтому на второй год он вовсе не занимался научными работами, а готовился вместе со студентами 4-го курса к испытанию на кандидатскую степень. Экзамены вновь совпали с оперным сезоном. Отдаваясь своей страсти к музыке, он в то же время усиленно готовился, и экзамены прошли блестящим образом. Он закончил первым кандидатом.

Это было в 1864 году, ему было 19 лет. Быстрота, с которой он прошёл университетский курс, имела, однако, и отрицательную сторону, неизбежно вызвав пробелы в его образовании. Впоследствии это часто давало себя чувствовать и всегда вызывало в нём большое сожаление. Сокращённое пребывание в университете и ускоренный темп работы лишили его возможности сближаться со студентами; последние же, увлекаясь главным образом политикой, мало интересовались юношей, всецело поглощённым наукой. Таким образом в университете он не имел тех привлекательных товарищеских отношений, какими пользовался в гимназии.

Помимо Щелкова, другие профессора не оказали направляющего, глубокого влияния на его развитие, и пребывание в университете промелькнуло лишь бледным эпизодом в его жизни...»

Мечникова О.Н., Жизнь Ильи Ильича Мечникова, М., «КомКнига», 2007 г., с. 17-18, 25-27 и 34.

+ Ваши дополнительные возможности:

Плейлист из 10-ти видео: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА: БАРЬЕРЫ и ОБМАНЫ

Изображения в статье

Илья Ильич Мечников — отечественный эмбриолог и физиолог. Лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины / CC BY 4.0

Изображение Michal Jarmoluk с сайта Pixabay

Изображение Narupon Promvichai с сайта Pixabay

Изображение Darkmoon_Art с сайта Pixabay