Данная статья относится к Категории: НЕрешение актуальных проблем, задач

Карл Поппер в 1975 году опубликовал статью: How I See Philosophy / Какой мне видится философия, где перечислил ряд ошибок и предрассудков этой дисциплины.

«По моему мнению, профессиональная философия не слишком преуспела. Её настоятельной потребностью является apologia pro vita sua, оправдание собственного существования.

Мне даже кажется, что профессия философа серьёзно свидетельствует против меня: я ощущаю её как обвинение.

Мне следует признать вину и, подобно Сократу, прибегнуть к оправданию. Я обращаюсь к «Апологии» Платона, ибо люблю её больше других когда-либо созданных философских произведений. Я заявляю, что это полное и исторически правдивое повествование о том, что говорил Сократ перед Афинским судом. Я люблю её за то, что в ней звучит голос скромного и бесстрашного человека. Его апология очень проста: он утверждает, что знает о собственных недостатках, что он не мудрец и знает лишь то, что ничего не знает, а критикует он прежде всего высокопарные и маловразумительные речи, оставаясь при этом другом своим соотечественникам и добропорядочным гражданином. По моему мнению, это не только апология Сократа, но и впечатляющая апология философии.

В этой связи рассмотрим аргументы против философии. Многие из философов, включая нескольких величайших мыслителей, на мой взгляд, не слишком преуспели в своих занятиях. Я обращусь к четырём величайшим философам: Платону, Юму, Спинозе и Канту.

Представления Платона, самого великого, глубокого и одарённого из всех философов, о человеческой жизни кажутся мне отталкивающими и поистине шокирующими. Однако он был не только великим философом, основателем величайшей профессиональной философской школы, но и великим вдохновенным поэтом, и «Апология Сократа» - одно из его прекрасных творений. Его недостатком, равно как и недостатком многих его последователей, профессиональных философов, была несвойственная Сократу вера в элиту: в Царство Философии.

Если Сократ полагал, что государственный деятель должен быть мудрым, т.е. осознавать ограниченность собственных знаний, то Платон требовал, чтобы мудрые и образованные философы получили право на абсолютную власть. (Как раз со времен Платона мания величия стала наиболее распространенным профессиональным заболеванием философов.) Более того, в десятой книге своих «Законов» Платон придумал организацию, вдохновившую инквизицию, а также приблизился к идее концентрационных лагерей для врачевания душ инакомыслящих граждан.

Неудачная, ошибочная психологическая теория (а также теория познания, учившая не доверять выдающимся возможностям мышления) привела философа-непрофессионала Дэвида Юма, бывшего вслед за Сократом одним из наиболее беспристрастных и уравновешенных великих мыслителей, а также чрезвычайно скромным, разумным и достаточно спокойным человеком, к шокирующей идее: «Разум является и должен являться только рабом страстей и может претендовать лишь на служение и подчинение им».

Я готов признать, что великие свершения требуют участия страстей, однако мое мнение противоположно утверждению Юма. На мой взгляд, обуздание страстей при помощи той незначительной доли благоразумия, которой мы обладаем, - единственная надежда человечества.

Спиноза, святой среди великих философов, и также, подобно Сократу и Юму, не философ по профессии, проповедовал идеи, прямо противоположные идеям Юма, однако способ его рассуждений, по моему мнению, был не только ошибочным, но и неэтичным. Он (как и Юм) был детерминистом, и человеческая свобода была для него лишь четким, ясным и правильным пониманием подлинных мотивов наших действий: «Аффект, являющийся страстью, перестает ею быть, как только у нас формируется четкое и ясное представление о нем». Пока он остаётся страстью, мы находимся в его власти и являемся несвободными; стоит лишь сформироваться ясному и четкому представлению о нем, как он становится частью нашего мышления, несмотря на то что продолжает оказывать влияние на поведение.

Спиноза учил, что в этом и состоит свобода. Я расцениваю это учение как негодную и опасную форму рационализма, хотя и сам являюсь в некотором роде рационалистом. Во-первых, я не верю в детерминизм и считаю, что ни Спинозе, ни кому-либо другому не удалось выдвинуть достаточно сильных аргументов в его поддержку, равно как и примирить детерминизм с человеческой свободой (а следовательно, и со здравым смыслом). Детерминизм Спинозы представляется мне типичной философской ошибкой, несмотря на правильность утверждения, что многие из наших действий (хотя и не все) имеют свою причину и даже могут быть предсказаны. Во-вторых, хотя избыток того, что Спиноза называл «страстью», действительно ограничивает нашу свободу, его формулировка, только что процитированная мною, снимает с нас ответственность за собственные поступки до тех пор, пока мы не приобретём ясное, четкое и правильное представление об их мотивах.

Однако я считаю это невозможным. Хотя я (так же как и Спиноза) убежден в том, что разумность является важнейшей целью поведения и общения с ближними, я не могу назвать ни одного человека, достигшего этой цели.

Один из немногих превосходных и в высшей степени оригинальных мыслителей среди философов-профессионалов, Кант пытался разрешить как юмовскую проблему неприятия разума, так и поставленную Спинозой проблему детерминизма, однако в обоих случаях потерпел неудачу. Вот что можно сказать о нескольких величайших философах, вызывающих у меня наибольшее восхищение.

Теперь вы поймёте, почему я считаю необходимой апологию философии.

В отличие от моих друзей, Фрица Вайсмана, Герберта Фейгля и Виктора Крафта, я никогда не был членом Венского кружка логических позитивистов. Отто Нейрат даже назвал меня «официальной оппозицией». Меня никогда не приглашали на заседания кружка, возможно, из-за моего хорошо известного оппозиционного отношения к позитивизму. (Я с удовольствием принял бы такое приглашение не только потому, что некоторые из членов кружка были моими личными друзьями, но и потому, что некоторыми из них я искренне восхищаюсь.) Под влиянием «Логико-философского трактата» Людвига Витгенштейна кружок стал не только антиметафизическим, но и антифилософским. Руководитель кружка Шлик сформулировал эту мысль в виде пророчества о том, что философия, «которая никогда не говорит осмысленно, а произносит лишь бессмысленные слова», скоро исчезнет, так как философы обнаружат, что их уставшие от пустых тирад слушатели ушли.

На протяжении многих лет Вайсман разделял взгляды Витгенштейна и Шлика. В его философском энтузиазме мне видится энтузиазм новообращённого.

Я всегда защищал философию и даже метафизику от нападок Венского кружка, несмотря на готовность признать, что философы не слишком многого достигли. Это объяснялось верой в то, что перед большинством людей, в том числе и передо мной, встают подлинно философские проблемы различной степени серьёзности и сложности, многие из которых разрешимы.

Действительно, единственным аргументом в пользу того, что можно назвать профессиональной или академической философией, является, по моему мнению, существование серьёзных, требующих безотлагательного решения философских проблем, а также потребность в их критическом осмыслении.

Витгенштейн и Венский кружок отрицали сам факт существования серьёзных философских проблем.

В соответствии с концовкой «Трактата» очевидными философскими проблемами (включая проблемы, перечисленные в самом «Трактате») являются псевдопроблемы, возникающие вследствие того, что мы говорим, не придавая определённого значения всем употребляемым словам. Данную теорию можно рассматривать как следствие попыток Рассела определить логический парадокс как бессмысленное псевдоутверждение, не являющееся ни истинным, ни ложным. Это породило новый философский приём, когда любые неудобные утверждения или проблемы называются «бессмысленными». В своих поздних работах Витгенштейн говорил о «головоломках», возникающих из-за неправильного использования речи в философии. Могу лишь сказать, что если бы передо мной не стояли сложные философские проблемы и у меня не было надежд на их разрешение, то я не сумел бы оправдать свою профессию философа: по-моему, никаких других аргументов в пользу философии не может быть.

В этом разделе я перечислю некоторые взгляды на философию и философскую деятельность, которые обычно считаются для неё характерными, но лично мне кажутся неудовлетворительными. Раздел можно назвать: «Какой я не вижу философию».

1. Я не вижу философию решающей лингвистические головоломки, хотя уяснение смысла высказываний порой является её необходимой предварительной задачей.

2. Я не вижу философию как ряд произведений искусства, как впечатляющее, оригинальное изображение мира или умный и необычный способ его описания. Мне кажется, подобная трактовка философии является неуважением к великим философам. Великие философы не занимались построением умных систем. Их, как и всех великих учёных, прежде всего интересовали поиски истины, поиски правильного решения подлинных проблем. Я считаю историю философии существенной частью истории поисков истины и отвергаю её чисто эстетическую трактовку, несмотря на значимость красоты не только для философии, но и для науки в целом. Я сторонник интеллектуальной смелости. Мы не можем одновременно заниматься поисками истины и быть интеллектуальными трусами. Стремящийся к истине должен осмелиться быть мудрецом - он должен осмелиться быть революционером в сфере мышления.

3. Продолжительная история создания философских систем не видится мне таким интеллектуальным построением, в котором использованы все возможные идеи, а истина может возникнуть в качестве побочного продукта. Мне кажется, мы будем несправедливы к подлинно великим философам прошлого, если хоть на миг усомнимся, что каждый из них отказался бы от своих, пусть и блестящих, взглядов, убедившись, что они ни на шаг не приближают его к истине (именно так и следует поступать.) (Между прочим, именно поэтому я не считаю настоящими философами Фихте и Гегеля: я не верю в их увлечённость истиной.)

4. Я не вижу философию пытающейся прояснять, анализировать или «эксплицировать» понятия, слова или языки. Понятия и слова являются только средством для формулирования утверждений, предположений и теорий. Сами по себе понятия и слова не могут быть истинными; они просто употребляются в человеческом языке для описания и доказательства. Наша задача должна заключаться не в анализе значений слов, а в поиске интересных и важных истин, т.е. в поиске правильных теорий.

5. Я не считаю философию средством для обретения ума.

6. Я не считаю философию особого рода интеллектуальной терапией (Витгенштейн), помогающей людям выйти из философских затруднений. По моему мнению, Витгенштейн (в своей последней работе) не показал мухе, как вылезти из мухоловки. В этой неспособной выбраться из мухоловки мухе я вижу поразительный автопортрет самого Витгенштейна (своим примером Витгенштейн подтверждает теорию Витгенштейна так же, как Фрейд - теорию Фрейда).

7. Я не представляю философию занимающейся изучением вопроса о том, как точнее и правильнее выразить ту или иную мысль. Сами по себе точность и правильность мысли не являются интеллектуальными ценностями, и мы не должны стремиться к большей точности и правильности, чем требует конкретная проблема.

8. Точно так же я не считаю философию средством построения основания или концептуальной структуры для решения проблем ближайшего или отдалённого будущего. Так думал Джон Локк. Он хотел написать работу по этике, считая необходимым предварительно разработать соответствующий концептуальный аппарат. Его «Эссе» целиком состоит из предварительных разработок, а английская философия с той поры погрязла в предварительных рассуждениях (не считая нескольких исключений, например некоторых политических работ Юма).

9. Я также не считаю философию выражением духа времени. Это гегелевская идея, не выдерживающая критики. Действительно, в философии, как и в науке в целом, существует мода. Однако настоящий искатель истины не будет следовать моде: он будет в ней сомневаться и даже ей противостоять.

Все люди - философы. Даже если они не осознают собственных философских проблем, они по меньшей мере имеют философские предрассудки. Большинство таких предрассудков - это принимаемые на веру теории, усвоенные из интеллектуального окружения или через традиции. Поскольку почти все эти теории не принимаются сознательно, они являются предрассудком в том смысле, что не рассматриваются людьми критически, несмотря на чрезвычайную значимость многих из этих теорий для людей практической деятельности, а также для жизни в целом. Тот факт, что эти широко распространённые и влиятельные теории нуждаются в критическом рассмотрении, является аргументом в пользу профессиональной философии.

Подобные теории являются ненадёжной исходной точкой для всех наук, в том числе и для философии. Все философии должны исходить из сомнительных, а порой и пагубных взглядов, относящихся к области некритичного здравого смысла. Их цель - просвещённый, критический здравый смысл: приближение к истине с наименьшим пагубным воздействием на человеческую жизнь.

Позвольте привести несколько примеров распространённых философских предрассудков. Существует чрезвычайно влиятельное философское представление о том, что во всех случающихся бедах этого мира (в том, что нам очень не нравится) всегда кто-нибудь виноват: обязательно существует некто, намеренно совершивший этот поступок. Это очень древнее представление. Согласно Гомеру, причиной всех бедствий, пережитых троянцами, были гнев и зависть богов, а виновником несчастий Одиссея - Посейдон. Позднее христианство считало источником зла дьявола. Вульгарный марксизм объяснял, что приходу социализма и воцарению рая на земле препятствует заговор жадных капиталистов.

Теория, считающая войну, нищету и безработицу результатом чьих-либо преступных намерений или злого умысла, относится к области здравого смысла, но в ней отсутствует критическое осмысление происходящего. Такую некритичную теорию, относящуюся к области здравого смысла, я назвал теорией общественного заговора. (Её можно даже назвать теорией мирового заговора: вспомним посылаемые Зевсом молнии.) Она получила широкое распространение, а в форме вечных поисков козла отпущения нередко вдохновляла политическую борьбу, принося множество тяжких страданий.

Одна из способностей теории общественного заговора состоит в том, что эта теория подталкивает к действию настоящих заговорщиков. Но, как показывают критические исследования, заговорщики не достигают намеченных ими целей. Ленин, придерживавшийся теории общественного заговора, сам был заговорщиком, как Гитлер и Муссолини. Но ленинские идеи не реализовались в России так же, как идеи Муссолини и Гитлера не реализовались в Италии и Германии. Все заговорщики устраивают заговоры потому, что некритически принимают теорию общественного заговора.

Скромным, однако существенным философским вкладом может стать рассмотрение ошибочных моментов теории общественного заговора. Более того, этот вклад повлечёт за собой дальнейшие позитивные изменения, например, осознание социальной значимости непреднамеренных последствий человеческих действий, а также предположение о том, что задачей теории общественных наук должен стать поиск общественных отношений, являющихся причиной таких непреднамеренных последствий. […]

Приведём другой пример философского предрассудка, существует ошибочное представление о том, что мнение человека всегда определяется его личными интересами. Это учение, которое можно охарактеризовать как выродившуюся форму учения Юма о том, что разум является и должен являться рабом страстей, обычно не применяют к самому себе (в отличие от Юма, учившего скромности и скептицизму по отношению к возможностям разума, в том числе и нашего собственного), однако всегда применяют к тем, чье мнение отличается от нашего. Это мешает нам терпеливо выслушивать противоположные мнения и относиться к ним серьёзно, поскольку мы начинаем объяснять их личными интересами другого человека. Это препятствует разумной дискуссии, приводит к вырождению природной любознательности, стремления к поиску истины. Важный вопрос «Какова сущность данного явления?» заменяется в этом случае другим, значительно менее важным вопросом: «Что тебе выгодно? Каковы твои скрытые мотивы?» Это мешает нам учиться у людей с иными взглядами и способствует распаду единства человечества, единства, основанного на общности разума.

Ещё одним философским предрассудком является чрезвычайно влиятельный в наше время тезис о том, что конструктивная дискуссия возможна только между людьми со сходными основополагающими взглядами. В рамках этой пагубной догмы любая конструктивная или критическая дискуссия по каким-либо фундаментальным проблемам считается невозможной, поэтому следствия подобных взглядов так же негативны, как и следствия упомянутых выше доктрин.

Рассмотренные положения не только признаются многими людьми, но и относятся к области философии, лежащей в центре внимания многих профессиональных философов: к теории познания.

Проблемы теории познания представляются мне ядром как основанных на здравом смысле некритических философских представлений, так и академической философии. Кроме того, они решающим образом влияют на теорию этики (как нам об этом недавно напомнил Жак Моно). Упрощенно говоря, главной проблемой в этой области философии, так же как и в ряде других её областей, является конфликт между «эпистемологическим оптимизмом» и «эпистемологическим пессимизмом». Познаваем ли мир? Каковы пределы познания? В то время как эпистемологический оптимист верит в познаваемость мира, пессимист считает, что подлинное знание лежит за пределами человеческих возможностей».

Карл Поппер, Какой мне видится философия, в Сб.: Путь в философию. Антология, М., «Пер’сэ»; СПб «Университетская книга», 2001 г., с. 2001 г., с. 124-132.

Источник — портал VIKENT.RU

+ Ваши дополнительные возможности:

Воскресным вечером 23 января 2022 в 19:59 (мск) на видеоканале VIKENT.RU — бесплатная онлайн-консультация № 271: Открытие XIII cезона онлайн-курса VIKENT.RU

+ Плейлист из 21-го видео: ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕУДАЧ

Изображения в статье

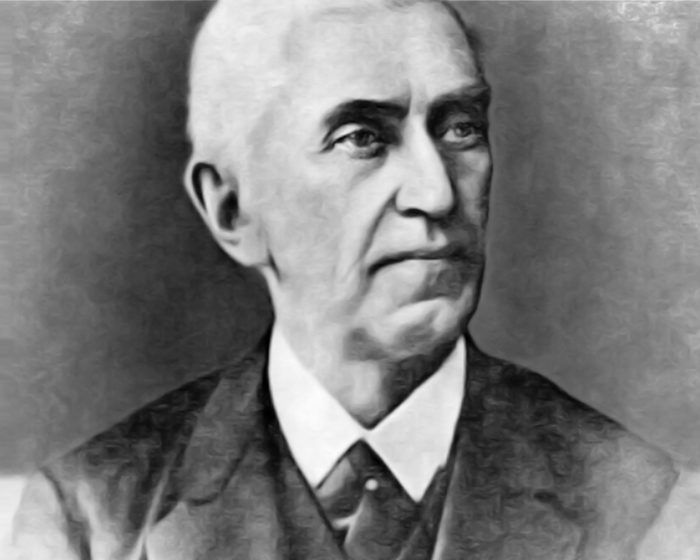

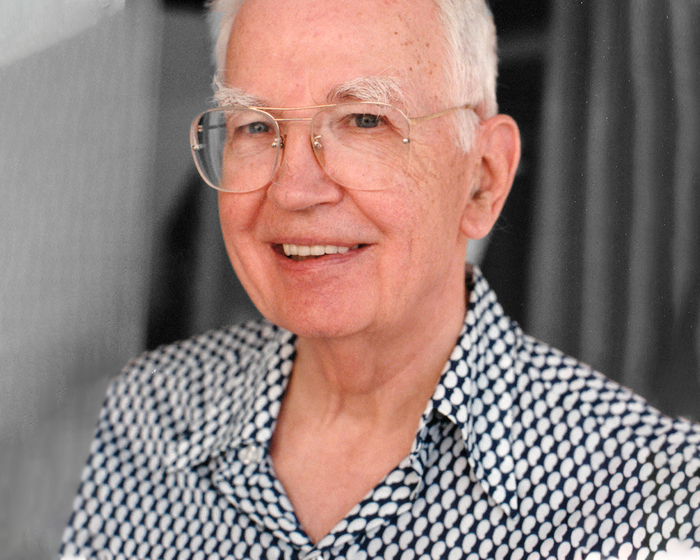

Сэр Карл Раймунд Поппер — австрийский и британский философ и социолог. Наиболее известен своими трудами по философии науки, а также социальной и политической философии / РИА Рустим

Изображение mvivirito0 с сайта Pixabay

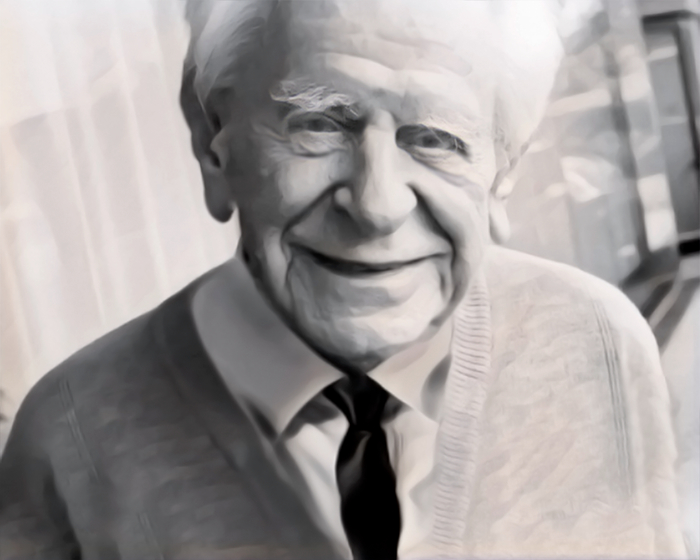

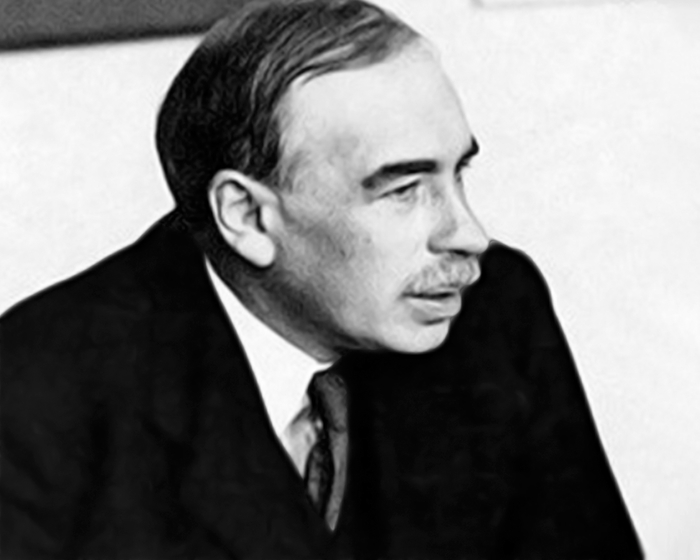

Барух (Бенедикт) Спиноза — голландский философ еврейского происхождения. Заложил основы научной критики Библии / Public Domain

Изображение Kranich17 с сайта Pixabay

Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

Изображение Sophie Janotta с сайта Pixabay

Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

Изображение Heejin Jeong с сайта Pixabay