Эксперимент М. Шерифа о сближении точек зрения

Как вы относитесь к современному искусству? Например, к работам Марины Абрамович или Пьера Юига.

Хорошо. А что вы ответите, если этот же вопрос вам зададут не в тексте, а на публике? Представьте, что вы выступаете перед сотней человек. Расскажете ли вы то же самое или попытаетесь подстроиться под аудиторию?

Интересный вопрос: как часто, выражая отношение к какому-либо объекту, процессу или явлению, люди полагаются на себя и на то, что они видят слышат, а не на реакции окружающих?

Кто-то из читателей наверняка предположит, что он уж точно полагается на себя. Он уж точно может объективно оценивать ситуацию и выразить беспристрастную оценку, которая не будет зависимой ни от кого и ни от чего.

Однако, известно следующее: полагаться на реакции окружающих — это эволюционный механизм, который, вкупе с другими факторами, помог нашим предкам победить в естественном отборе.

Обратимся к очередному эксперименту турецкого психолога Музафера Шерифа, изучавшего формирование социальных норм: «Подобно биологам, ищущим способ сначала выделить вирус, а уж потом начать изучать его, Шериф хотел, прежде чем экспериментировать с таким социальным феноменом, как возникновение норм, «получить его в чистом виде».

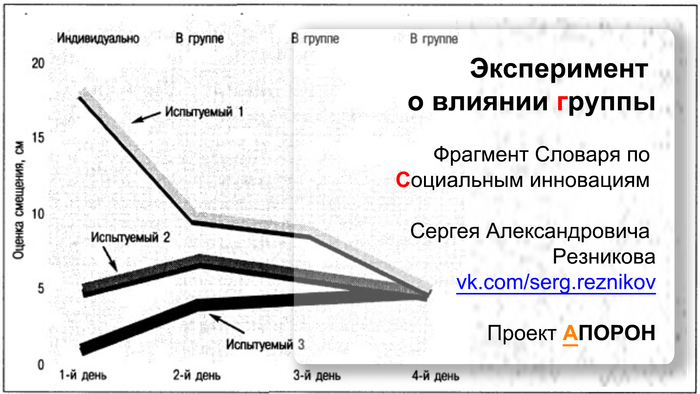

Представьте себе, что вы — участник одного из экспериментов Шерифа. Вы сидите в темной комнате, и в 4,5 метрах от вас появляется светящаяся точка. Сначала решительно ничего не происходит. Затем она передвигается в течение нескольких секунд, после чего исчезает. А вам нужно ответить на вопрос, на какое расстояние она сместилась. В комнате темно, и у вас нет никакой «точки отсчета», которая помогла бы вам определить его. И вы начинаете гадать: «Может быть, сантиметров на 15». Экспериментатор повторяет процедуру, и на этот раз на тот же самый вопрос вы отвечаете по-другому: «25 сантиметров». Все ваши последующие ответы колеблются вокруг цифры «20».

На следующий день, вернувшись в лабораторию, вы оказываетесь в обществе еще двух испытуемых, которые накануне, как и вы, наблюдали за светящейся точкой поодиночке. Когда заканчивается первая процедура, ваши товарищи предлагают свои ответы, исходя из уже имеющегося у них опыта. «2,5 сантиметра», — говорит первый. «5 сантиметров», — говорит второй. Несколько растерявшись, вы тем не менее говорите: «15 сантиметров». Если процедура будет повторяться в том же составе и в течение этого дня, и в течение двух последующих дней, изменится ли ваш ответ? Ответы участников эксперимента Шерифа, студентов Колумбийского университета, изменились весьма существенно. Как показано на рис. 6.1, обычно складывалась некая групповая норма. Она не соответствовала действительности. Почему? Потому что световая точка вообще не двигалась! Эксперименты Шерифа были основаны на иллюзии восприятия, известной под названием «автокинетическое движение».

Этот метод был использован Шерифом и его помощниками для того, чтобы понять, насколько люди внушаемы. [1]

Роберт Джейкобс и Дональд Кэмпбелл, пораженные очевидной способностью культуры сохранять ложные убеждения, изучали их распространение в своей лаборатории в Университете Северо-Запада (Jacobs & Campbell, 1961). Изучая автокинетическое движение, они привлекли к участию в экспериментах своего помощника, которого «подсаживали» к испытуемым для того, чтобы тот давал завышенные оценки «смещению» точки. Затем помощника «выводили» из эксперимента, заменяя его настоящим новым испытуемым, последний, в свою очередь, заменялся «еще более новым». Завышенное смещение «пережило» пять поколений испытуемых, после чего несколько уменьшилось. Эти люди стали «ничего не подозревающими соучастниками поддержания культурной фальшивки». Урок, который можно извлечь из этих экспериментов, заключается в следующем: наши представления о действительности принадлежат не только нам. [2]

Еще один увлекательный вопрос: насколько такие нормы будут живучи, даже когда тех, кто их породил, уже не будет в сообществе?

Роберт Джейкобс и Дональд Кэмпбелл <...> привлекли к участию в экспериментах своего помощника, которого «подсаживали» к испытуемым для того, чтобы тот давал завышенные оценки «смещению» точки. Затем помощника «выводили» из эксперимента, заменяя его настоящим новым испытуемым, последний, в свою очередь, заменялся «еще более новым». Завышенное смещение «пережило» пять поколений испытуемых, после чего несколько уменьшилось. Эти люди стали «ничего не подозревающими соучастниками поддержания культурной фальшивки». [3]

Какие отсюда можно сделать выводы?

Принятые в обществе нормы существуют не только потому, что мы сами так решили. Скорее, это наследство, которое имеет глубокие корни, и мы даже не догадываемся, насколько.

Если стоит задача изменить групповую норму, то видно, что эффект, описанный в эксперименте, помешает «задачедателю» сделать это. Но зная о нём, исследователь сможет понять, как повысить вероятность изменения нормы (группового стереотипа).

Один из конкретных способов описал психолог Курт Левин, когда обнаружил, что изменить поведение человека в группе проще, чем работая с ее участниками по отдельности.

В США матерей долго убеждали в том, что их детям очень полезно пить померанцевый сок. С этой целью им читали лекции, но без ощутимых результатов.Лекции убеждали лишь отдельных слушательниц. Тогда, по рекомендации PR-профи, форму убеждения сменили. Из слушательниц были образованы дискуссионные группы, где обсуждалась та же проблема с участием врача, дававшего нужную информацию. Новая форма убеждения, в которой женщины принимали активное участие, оказалась значительно эффективнее. Слушательницы начали давать своим детям померанцевый сок. Почему?Потому что «сухая информация» стала их собственными убеждениями, вследствие чего они сами, а не кто-то другой, приняли решение. [4]

+ Ваши дополнительные возможности

1) Около 70 материалов по теме «Групповое принятие решений»

2) Видео: СОЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ / ИННОВАЦИИ и принцип Ле Шателье

Источники:

[1] Д. Майерс. Социальная психология. — 7-е издание. — СПб.: Питер, 2010. — С. 245.

[2] Там же.

[3] Там же, с. 246.

[4] И. Н. Тимченко. Искусство делового общения. — Харьков: РИП «Оригинал», 1992. — С. 80. / Цит. по: И. Л. Викентьев. Приёмы рекламы и Public Relations. — СПб.: Бизнес-Пресса, 2007. — С. 157.