Немного о дореволюционных курортах

Сегодняшний пост – продолжение рассказа о том, как могли отдыхать жители дореволюционной России. Разумеется, возможности были у всех разные. В данном случае речь пойдет о популярных российских курортах, которые посещала состоятельная публика и представители «среднего класса».

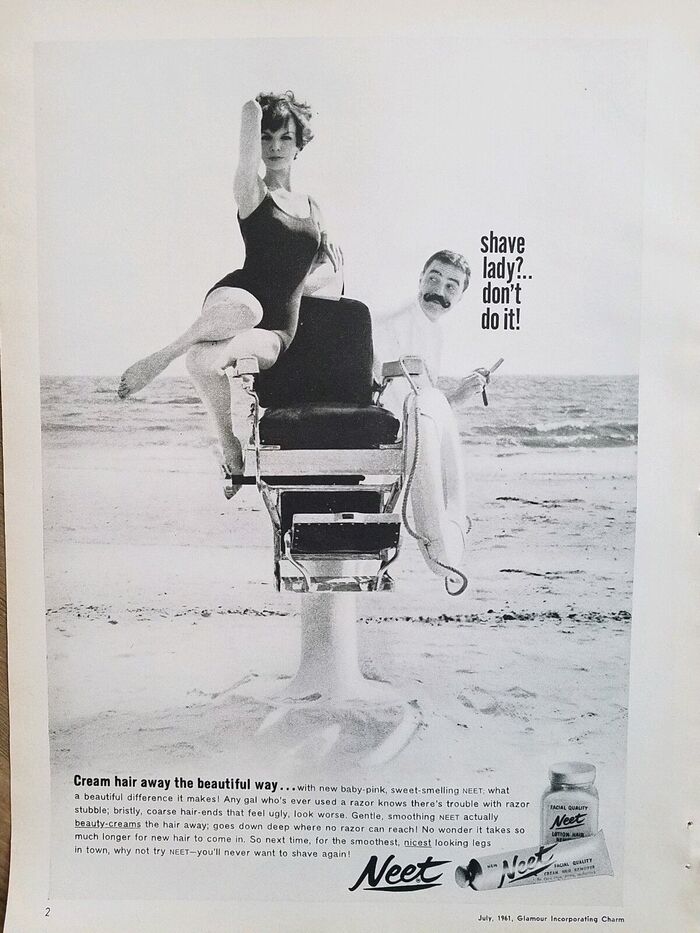

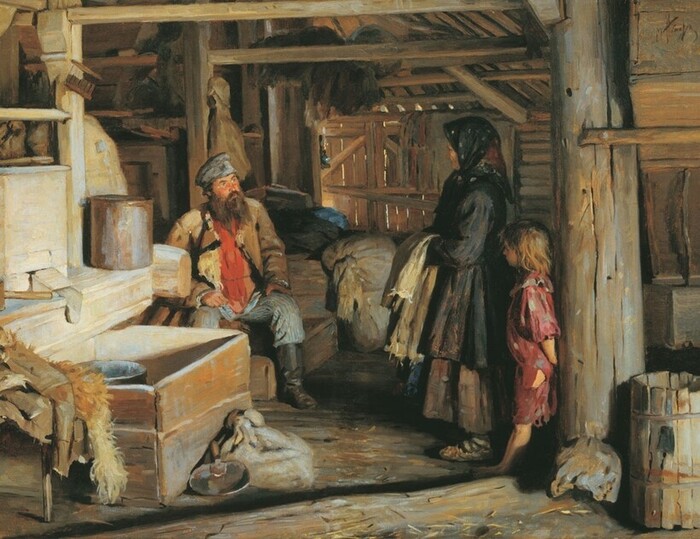

Говоря о дореволюционных курортах, стоит учитывать, что в 18 веке и в первой половине 19-го люди путешествовали не так часто. Крестьяне могли за всю жизнь не покинуть ни разу свою губернию. Те, кто теоретически имел возможность свободно перемещаться по стране, обычно делали это либо по служебным делам, либо отправлялись в свои имения, реже на лечение. До появления поездов поездки стоили дорого и выливались в целую эпопею. Поездка из Петербурга в Москву занимала не один день, а в более отдаленные места и намного дольше. Путешественников было мало. В 19 веке среди горожан стали востребованы дачи, которые можно было снять в окрестностях практически всех крупных городов. В итоге сдача в аренду дач стала прибыльным бизнесом, и в аренду сдавалось все: от барских домов в имениях до крестьянских изб. Об этом пост уже был. Немногочисленные российские курорты в начале занимались преимущественно лечением и лишь во вторую очередь были местом досуга. Позже ситуация начала меняться.

Интерес к курортам появился среди аристократов еще при Петре I. Но в 18 веке они предпочитали ездить «на воды» в Европу. В 1717 Петр I подписал указ «О приискании в России минеральных вод»: «Господа Сенат! По получении сего, велите Доктору Шуберту искать в Нашем Государстве (а особливо в таких местах где есть железные руды), ключевых вод которыми мочно пользоваться от болезней, на приклад, какими в здешних краях пользуются как Пирмонтская, Шпавассер и проч. и для того дайте помянутому Доктору полной указ, чтоб ему не были никто противны и давали от города до города и от села до села подводы, дабы он нынешним летом и осенью до заморозов осмотрел, о чем пространно писал к тому Доктору от себя Доктор Наш Арескин, и то письмо при сем посылаем которое к нему от себя с указом к Москве пошлите». Сам император впервые познакомился с минеральными водами во время поездки Великого посольства в 1696— 1698 годах. В 1698 году он посетил Баден в Австрии, в 1711 году лечился Карлсбаде, в 1716 году в Спа в Бельгии и в Пирмонте в Нижней Саксонии. «Наш доктор Арескин» - шотландец Роберт Эрскин, который стал лейб-медиком Петра I в 1713 году.

Первым российским курортом стали Марциальные воды. Считается, что целебные источники случайно открыл в 1714 году «молотовой работник» Кончезерского железоплавильного завода из числа государственных крестьян Иван Рябоев, которого отправили на болото Равдосуо («Железное болото») наблюдать за работой возчиков железной руды. Он испил воды из местного источника, и это помогло ему избавиться от проблем с сердцем. О своей находке он рассказал управляющему завода, который сообщил о ней коменданту Олонецких горных заводов Виллиму Геннину. Геннин знал об указе императора и сообщил адмиралу Ф. М. Апраксину. После того, как источник положительно оценили медики, в 1718 году возле него построили деревянный дворец для Петра I и его супруги Екатерины Алексеевны. Там же дома построили и некоторые приближенные императора, что дало первое название курорту – дворцы. Открывший источник Рябоев был награжден тремя рублями и обельной грамотой, освобождавшей потомственно от всех податей. После смерти императора курорт пришел в упадок. Другие медики позже утверждали, что пользы от местной воды нет. Аристократы по-прежнему предпочитали отправляться на воды за границу, а отдыхали в своих имениях.

В начале 19 века международная обстановка усложнилась. Из-за Наполеоновских войн от поездок в Европу стали отказываться. При этом неожиданно нашлась альтернатива – Липецк. Липецкие воды на некоторое время стали по-настоящему модным курортом. Из воспоминаний Ф. Ф. Вигеля: «Года за два перед этим, открыт источник Липецких минеральных вод. Недужные и друзья их тому обрадовались. Наполеон, всё более и более отхватывая, закрывал от нас Европу, Кавказ казался ужасен, путешествие к его целебным ключам сопряжено было с великими издержками, трудностями и даже опасностью, и Липецк внутри России от стечения больных и их семейств быстро начал вырастать. Блаженное время нашего невежества, когда думали, что всякий минеральный колодезь может лечить от всякого рода болезней, когда поутру, делая движение, пили на здравие Зельтерскую воду, как бы ныне Карлсбадскую или Пирмонтскую. Железными частицами исполненная Липецкая вода, возвращая силы, исцеляя изнуренные тела, убивала людей одержимых обструкциями и другими болезнями и скоро потеряла свою репутацию».

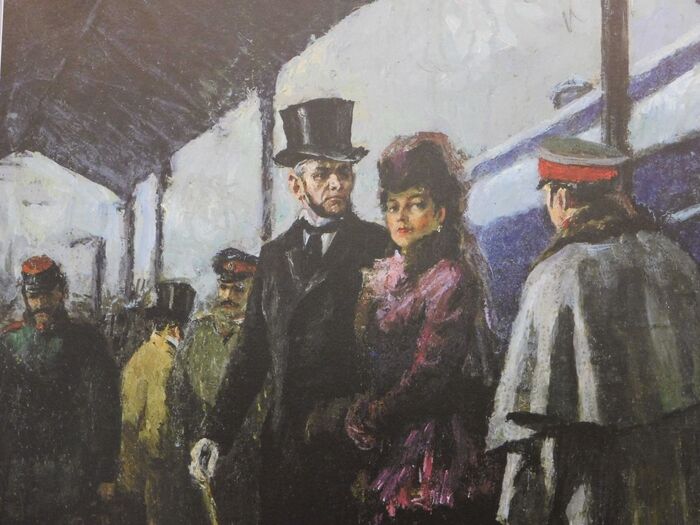

Затем стали популярны курорты на Кавказе. Самым известным из них был Пятигорск. В 1774 году этот район отошел России по Кучук-Кайнарджийскому мирному договору. В 1780 году был основан Пятигорск. Целебную силу местных вод сначала оценили солдаты. В 1793 году Российская Академия наук направила на Кавказ известного исследователя П. С. Палласа, который подробно описал источники и провел химический анализ воды. Он высоко ее оценил. После этого в Пятигорск потянулись первые отдыхающие. Курорт был основан в 1803 году, однако в то время он был плохо организован и, по воспоминаниям современников, больше смахивал на полевой лагерь. В это время на Кавказе стали селиться европейские колонисты, а также представители различных сект. Правительство поощряло переселенцев, так как это способствовало освоению новых территорий и помогало снабжать отдыхающих продовольствием. В 1809 году новые источники были открыты известным врачом Ф. П. Гаазом, которые описал их в книге «Мое путешествие на Александровские воды». Однако развитие курорта прервали сначала охватившая весь Кавказ чума, а затем мешали многочисленные войны. В 1820 году курорт во время путешествия с семьей генерала Раевского посетил А. С. Пушкин. Из письма Пушкина брату: «Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видел великолепную цепь этих гор, ледяные их вершины, которые издали на ясной заре кажутся странными облаками, разноцветными и неподвижными.; жалею, что не всходил со мною на острый верх пятихолмного Бешту, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной». Какая атмосфера царила в Пятигорске в 1830-х, прекрасно показано в романе «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. Со временем образовался более масштабная курортная зона Кавказские минеральные воды, куда вошли и другие населенные пункты.

Менее освоенным направлением в то время была Грузия. Из воспоминаний высокопоставленного чиновника А. М. Фадеева: «Чрез несколько дней, прибывший сюда из Тифлиса врач Амиров посоветовал жене моей отправиться на Абас-Туманские воды, находящиеся в семидесяти верстах от Боржома за Ахалцыхом, куда она 10-го июля и выехала с старшею дочерью Екатериной… Съезд на воды был немногочисленный: несколько туземных семей из грузин и армян, два русских генерала с одной генеральшей, один полковник генерального штаба с больной женой и свояченицей и несколько офицеров составляли весь круг тогдашнего водяного общества…

Абас-Туманское ущелье, тоже отличается прекраснейшим местоположением, окружено со всех сторон густым бором и горами, на вершинах коих красуются живописные развалины укреплений, башен и церквей. Воды серно-горячие, их не употребляют для питья, а только для купания. Из них самыми полезными для течения считаются, так называемые, «змеиные», умеренной температуры, а самые сильные доходят почти до 50-ти градусов жару и купаться в цельной воде итого источника очень мучительно, да и трудно без риска обвариться. В ней купают иногда солдатиков, вероятно на том основании, что пар костей не ломит; но и они не выдерживают более нескольких минут. Солдат привозят сюда на лечение большими партиями и помещают в устроенном для них военном госпитале. Об этой воде рассказывают, что в ней сварился армянский архиерей. Когда это было, при каких обстоятельствах, каким образом это случилось — ничего нельзя добиться, и никто не знает никаких подробностей, передается только положительно и утвердительно один этот факт. Странно, что легенда о сварившемся армянском архиерее очень распространена на Кавказе и в Закавказье. О ней рассказывают в Пятигорске, указывая, что это произошло в Александровских ваннах; рассказывают в Горячеводске, близ крепости Грозной и, кажется, нет нигде горячего источника в крае, о котором бы не говорили, что в нем сварился армянский архиерей. И почему такой жертвою избран именно иерарх этого сапа и национальности, совершенно неизвестно».

В качестве бюджетной альтернативы был курорт в Старой Руссе, который появился в 1830-х. Курорт относился к военному ведомству, а пациенты были преимущественно из числа военнослужащих.

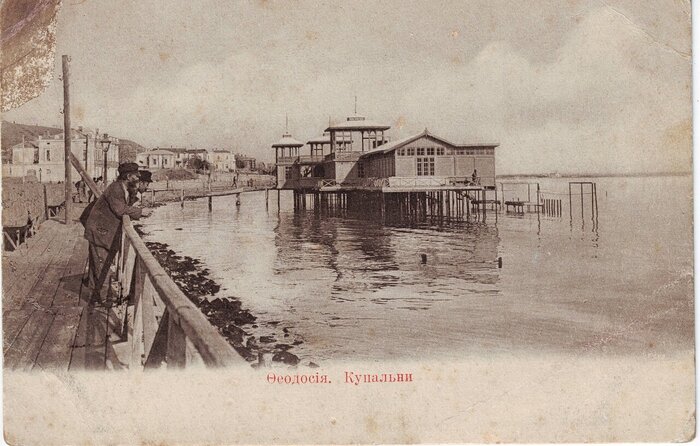

Во второй половине 19 века популярным курортным направлением стал Крым. Некоторые аристократы имели в этом регионе именья и дачи задолго до этого, но о полноценном курорте в то время речи еще не шло. Это была тихая провинция, для потоков отдыхающих не приспособленная. К тому же добираться туда многим было неудобно. Ялта была основана в 1838 году. Согласно «Списку населенных мест Таврической губернии» 1864 года в Ялте было всего 53 дома и 1112 жителей. Ситуацию изменило развитие железных дорог. В 1888 году Крым впервые посетил А. П. Чехов, который пришел в восторг и даже обзавелся домиком в Ялте. Курортная атмосфера в Ялте описана в его рассказе «Дама с собачкой». «В Ореанде сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман, на вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успокоенный и очарованный в виду этой сказочной обстановки — моря, гор, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, как, в сущности, если вдуматься, всё прекрасно на этом свете, всё, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве».

Такие курортные города как Сочи или Анапа стали вызывать интерес у публики только к началу 20 века и действительно популярными курортами стали уже в советские времена.

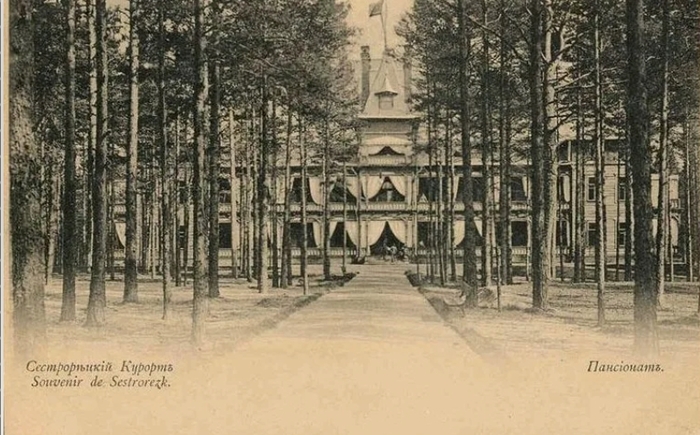

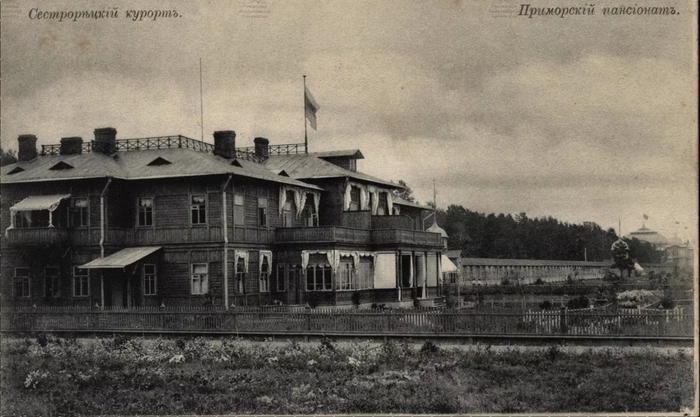

В начале 20 века жители столицы могли посетить курорт в Сестрорецке. Сам Сестрорецк был основан еще в 1714 году, однако курорт был открыт только в 1898 году. Этому способствовало развитие Финляндской железной дороги. В Сестрорецке был самый большой в России крытый бассейн. Он относился к известному санаторию, который был оборудован по последнему слову техники. Санаторий был рассчитан на состоятельную публику, однако благодаря ему город был значительно благоустроен. В Сестрорецк приезжали дачники из многочисленных дачных поселков. Из книги Д. А. Засосова и В. И. Пызина «Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов»: «За Разливом находился городок Сестрорецк с чистенькими улицами и веселыми домами. Главным в Сестрорецке был знаменитый старинный ружейный завод, где тогда делались русские трехлинейные винтовки. Завод был небольшой, но имел прекрасных специалистов, рабочих и инженеров, которые пользовались в городе уважением. При заводе был полигон, где пристреливались готовые винтовки. Целыми днями оттуда слышалась стрельба, что несколько утомляло. Дачников приезжало много. Хорошие пляжи, «Дубки» — роща, посаженная еще при Петре I, сосновый лес, живописный разлив, близость курорта привлекали петербургского обывателя. Сам Сестрорецкий курорт состоял из небольшой лечебницы, окруженной сосновым парком, дорогого ресторана и большого концертного зала — деревянной постройки интересной конструкции. В этом курзале летом давали концерты в исполнении постоянного симфонического оркестра, устраивали балы. На этом курорте главным занятием был флирт, а не лечение. Против парка шла длинная дамба с пристанью, к которой подходила железнодорожная ветка. Эта ветка добиралась сюда по самому пляжу, между двумя невысокими заборчиками. Вдоль этой ветки, параллельно берегу, пролегала длинная застекленная галерея, где в ветреные и ненастные дни прогуливалась курортная публика. Когда поезд приходил на станцию Курорт, состав отцеплялся, а паровозик с двумя вагончиками шел дальше в Дюны, где был полустанок Школьная. Такое название полустанок получил потому, что там было учебное заведение для больных мальчиков, которые жили там на полном пансионе и учились. Вокруг школьных помещений на дюнах шумели сосны».

К концу 19 века поездки стали доступны большему числу жителей России. Появилось такое понятие как туризм. На смену пытливым или просто чудаковатым путешественникам пришли туристы. Появился даже карикатурный образ туриста: праздного человека, который путешествует, потому что это модно, часто ни в чем не разбирающегося, зато так и норовящего везде пролезть и даже оставить «памятные надписи» в духе «здесь был Вася такого-то числа такого-то года». Но это уже другая история.

Еще немного фотографий Сестрорецка

**********

И Пятигорск