Высокие технологии 1940-х. Какими были первые ударные БПЛА и управляемые бомбы

Последние залпы Второй Мировой войны отгремели вот уже 80 лет назад. Оружие и технику тех времен уже практически нереально найти вармиях стран мира, однако многие военные технологии, без которых невозможно представить современные конфликты, были впервые опробованы именно тогда.

Изначально я планировал уместить рассказ в одну статью, но уже в процессе написания понял, что это невозможно.

Корректируемая авиабомба Fritz X и ее носитель глазами художника

В этой статье я расскажу о боевых БПЛА, корректируемых авиабомбах и первом авиационном боеприпасе с ГСН, выполненной по принципу «сбросил—забыл».

Боевые БПЛА

Interstate TDR-1

Первым в мире боевым беспилотным летательным аппаратом, реально примененным в боевых условиях, считается американский Interstate TDR-1, созданный по заказу ВМС США.

Флот хотел получить дистанционно-управляемый торпедоносец, чтобы снизить потери пилотируемых машин, которые при заходе на цель несли высокие потери от зенитной артиллерии кораблей.

В отличие от других опытов с дистанционным управлением самолетами, оператор TDR-1 вел аппарат, ориентируясь на картинку с телекамеры в носовой части.

Туда установили специально разработанную камеру Block I с разрешающей способностью в 350 строк и миниатюрными габаритами — она помещалась в пенал 66х20х20 сантиметров и весила всего 44 кг. Устройство было разработано компанией RCA под руководством русского эмигранта Владимира Зворыкина.

Та самая камера Block I. Источник фото: https://fai.org.ru/forum/topic/47432-lampovyie-soldatyi-svob...

Управление TDR-1 осуществлялось с борта переоборудованного торпедоносца-бомбардировщика TBF Avenger. Задняя кабина была оснащена телеэкраном и джойстиком для управления беспилотником.

Высота полета устанавливалась дистанционно с помощью наборного диска и контролировалась автоматически благодаря радиовысотомеру. Помимо радиокомандной системы, в систему управления входили также гироскопический автопилот и система гидравлических сервоприводов. Сигналы управления передавались по одной из четырех фиксируемых частот, из-за чего одновременной атаковать одну цель могли не более четырех аппаратов.

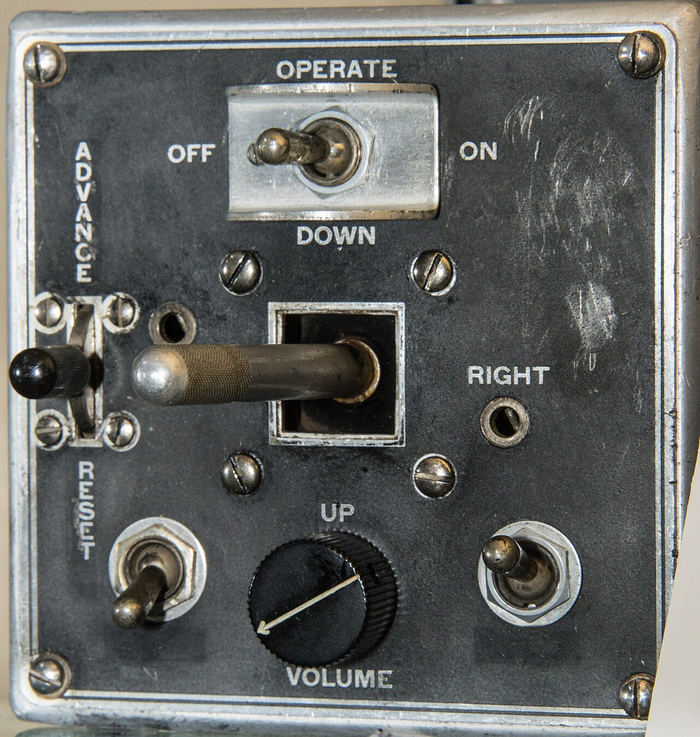

Аппаратура дистанционного управления NDR-1. Источник фото: https://fai.org.ru/forum/topic/47432-lampovyie-soldatyi-svob...

Взлетал TDR-1 с аэродрома или палубы авианосца с помощью сбрасываемого шасси. К месту старта аппарат перегонялся как обычный самолет, для чего имелась небольшая кабина с минимальным набором приборов. При подготовке к боевому применению она закрывалась обтекателем.

Первые испытания системы телеуправления были проведены в 1942 году, но к боевому применению TDR-1 были допущены лишь в 1944-м, когда уже наступил перелом в войне на Тихом океане и особой необходимости, по мнению командования флота, в беспилотниках не было. Тем более, что надежностью первые боевые БПЛА не отличались.

Вот так выглядела картинка на мониторе оператора беспилотника. Источник фото: https://fai.org.ru/forum/topic/47432-lampovyie-soldatyi-svob...

В первый раз TDR-1 атаковали реальную цель 27 сентября 1944 года. В тот день удалось поразить переделанный в зенитную батарею японский транспорт в районе Соломоновых островов. Всего за последующий месяц на задания ушли 46 дронов, из которых 37 добрались до целей, а 21 совершили успешную атаку. Применялись они исключительно как дроны-камикадзе. Поэтому, учитывая, что управление велось по картинке с камеры от первого лица, TDR-I можно считать первым боевым FPV-дроном самолетного типа.

Несмотря на неплохие показатели, в конце 1944 года проект закрыли, поскольку флотское командование решило, что успешно закончит войну без таких экзотических средств.

К этому моменту построили 189 TDR-1. Часть аппаратов позже использовали в качестве летающих мишеней, а также есть информация, что некоторое число бортов продали гражданским в качестве обычных самолетов после снятия камеры и аппаратуры управления.

Управляемые (корректируемые) авиабомбы

Над созданием управляемых авиационных бомб во время Второй мировой войны активно работали в разных странах, но только в Германии и США они были приняты на вооружение и довольно успешно применялись в боевых действиях.

Расскажу о трех типах: Fritz X, Hs 293 и Azon.

FX 1400 (Fritz X)

Изделие создано на основе бронебойно-фугасной бомбы PC 1400, которая несла 300 кг взрывчатого вещества и предназначалась для поражения железобетонных укреплений и кораблей.

Бомба сбрасывалась с самолета с высоты 4500-6500 метров, после чего благодаря аэродинамическим поверхностям планировала в сторону цели. Оператор визуально наблюдал полет боеприпаса и мог с помощью кнюппеля корректировать точку падения, но весьма незначительно: примерно 500 м по дальности и 350 м по направлению. Поэтому перед сбросом летчику необходимо было достаточно точно прицелиться.

Корректировался полет бомбы по радиоканалу, а чтобы оператор мог нормально ее видеть, в хвостовой части размещалась фара и дымные трассеры. Сбрасывать Fritz X можно было на расстоянии до 5 км от цели.

Впервые новые бомбы использовали в бою летом 1943 года, во время высадки союзников в Сицилии, применяли их только самолеты Do 217K-2 или He-177A 100-й бомбардировочной эскадры «Викинг». Но настоящий звездный час Fritz X настал 9 сентября, когда после попадания двух бомб ушел на дно флагман итальянского флота линкор «Рим», пытавшийся после заключения перемирия уйти в Мальту для сдачи союзникам.

Через два дня, 11 сентября, после попадания одной Fritz X получил серьезные повреждения американский легкий крейсер «Савана». Корабль удалось спасти, но на восемь месяцев он выбыл из боевого состава. 13 и 16 сентября немцам удалось поразить британские корабли: легкий крейсер «Уганда» и линкор «Уорспайт» оба набрали воды, потеряли, ход, но остались на плаву и были отбуксированы в Мальту для ремонта.

Впоследствии эффективность Fritz X резко упала, поскольку Союзники начали выставлять помехи средствами РЭБ. Но еще несколько кораблей и судов все равно удалось уничтожить или повредить.

Всего было выпущено 1386 бомб, из которых удалось применить в бою лишь малую часть.

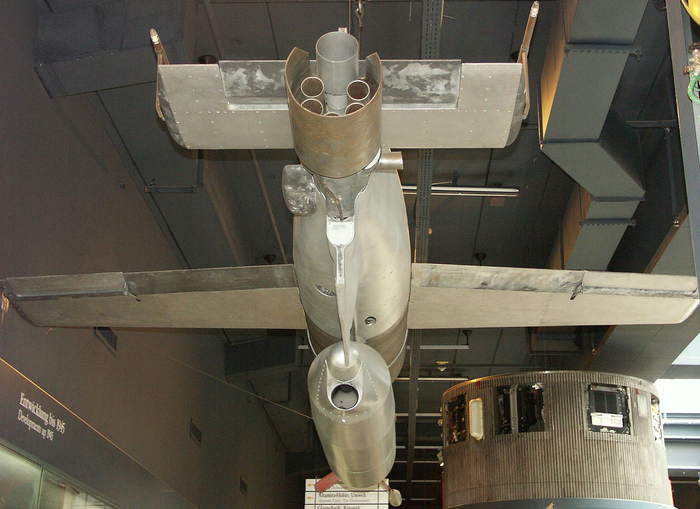

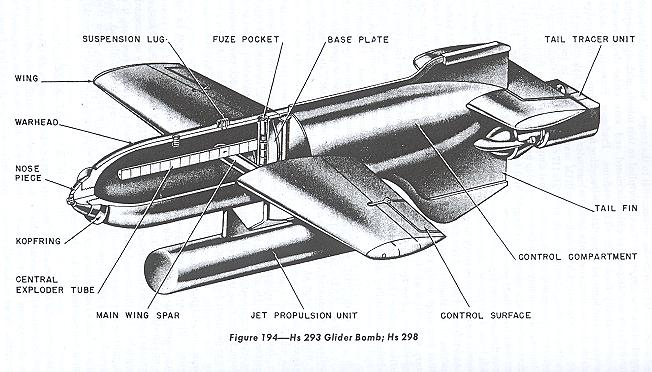

Hs 293

Henschel Hs 293* в целом по своей концепции повторяла Fritz X, но благодаря некоторым решениям могла считаться более совершенной. Среди них полноценные крылья и жидкостный ракетный двигатель, который после отделения работал в течение 10 секунд, добавляя бомбе к скорости, полученной от носителя, (около 360 км/ч) дополнительные 190 км/ч.

*Серийно выпускались и применялись в боевых действиях модификации Hs 293A-0 и Hs 239A-1, но для упрощения текста оставлю общее обозначение Hs 293.

При этом ракетный ускоритель добавили не для увеличения дальности, а в первую очередь для более быстрого появления бомбы в области видимости у оператора, корректировавшего полет. В отличие от Fritz X, для этого самолету не требовалось снижать скорость и делать горку.

Оператор корректировал полет бомбы по двум осям: по высоте и крену, руль направления отсутствовал. Чтобы минимизировать крен в продольной оси, в систему управления был введен гироскопический прибор, а для балансировки в канале управления по высоте, использовался прибор, учитывавший информацию о скорости изделия, полученную от прибора воздушного давления.

При высоте сброса в 1400 метров Hs 293 могла улететь на 12 км. Чтобы оператор не терял бомбу из вида, в хвостовой части разместили блок трассеров, которые горели на протяжении 100-110 секунд. Боевая часть состояла из фугасной авиабомбы SC 500 с тонкостенным стальным корпусом и разрывным зарядом повышенного наполнения (294 кг взрывчатого вещества, то есть порядка 60% от общей массы).

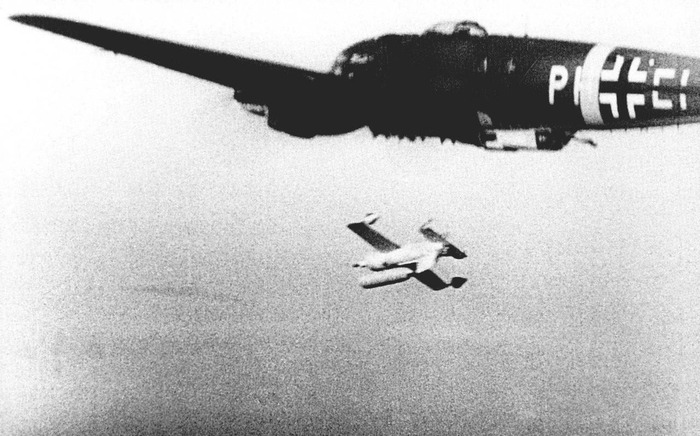

Впервые Hs 293 задействовали в ударе по реальным целям 25 августа 1943 года, когда 12 бомбардировщиков Do-217E-5 группы II./KG100 атаковали британскую эскортную группу, осуществлявшую противолодочное патрулирование в районе мыса Финестере (атлантическое побережье Испании). В результате получили повреждения два британских шлюпа.

Всего же с помощью Hs 293 немцам удалось поразить более 30 кораблей, из которых больше половины ушло на дно. Среди них был британский войсковой транспорт «Рона», потопленный в Средиземном море у берегов Алжира 25 ноября 1943 года. В результате погибли 1138 человек, большинство из которых были американскими солдатами. Также несколько раз Hs 293 использовались при попытках уничтожения мостов в Нормандии в августе 1944 и мостов через Одер в апреле 1945.

В боевых вылетах Hs 293 применялись с самолетов He 177, Do 217 и Fw 200. В испытаниях также задействовались и He-111.

Еще до высадки в Нормандии союзникам удалось значительно снизить эффективность немецких корректируемых бомб с помощью выставления помех каналам управления.

Чтобы противостоять этому, разрабатывались модификации Hs 293B с управлением по проводам и Hs 293D с телекамерой. Обе версии в боевых действиях не применялись.

Всего же было выпущено порядка 1000 Hs 239.

Azon

Перейдем к американским разработкам. Название этого боеприпаса пошло от принципа его наведения: azimuth only, то есть «только по азимуту». Фактически Azon представлял собой комплекты для переделки стандартных 1000- и 2000-фунтовых фугасных авиабомб в корректируемые. Для этого на их хвостовую часть монтировался блок коррекции, поэтому можно сказать, что Azon является дальним предком JDAM и УМПК.

Поскольку коррекция осуществлялась только по азимуту, Azon мог нормально применяться только по протяженным целям, например, дорогам и мостам. Именно для уничтожения последних боеприпас и задействовали.

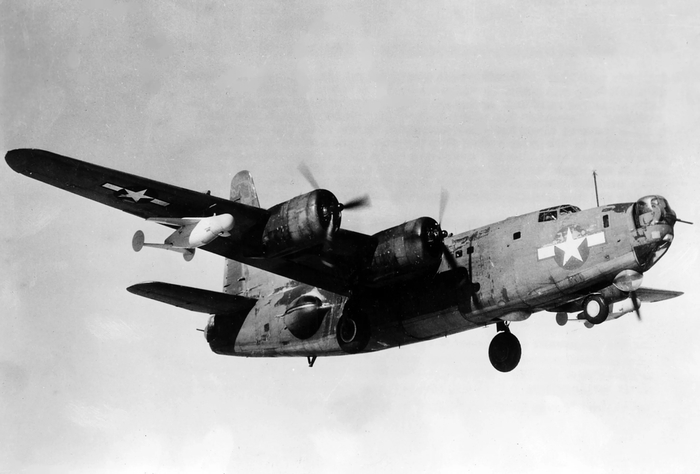

Azon сбрасывались с дооборудованных аппаратурой управления бомбардировщиков B-24, при этом за один заход можно было сбросить только одну бомбу. Сначала управление осуществлялось с того же борта, с которого сбрасывали, но позднее перенесли на другой самолет, что повысило эффективность.

Пульт, с которого корректировался полет Azon. Направления «вверх» и «вниз» остались от первоначального назначения устройства — для управления беспилотными мишенями

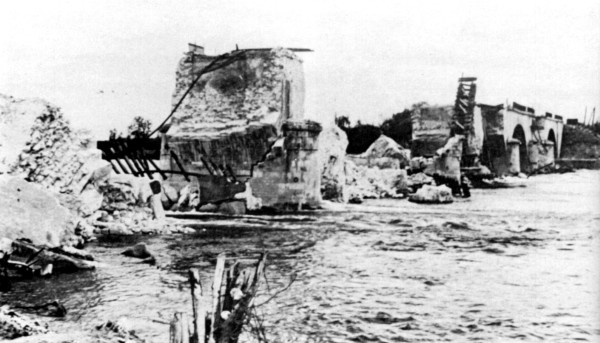

С июня по сентябрь 1944 Azon активно использовались в Европе: ими атаковали мосты в Италии и Франции. Из-за особенностей применения бомб (необходимость действовать ниже и делать повторные заходы) цели в Германии, где было особенно мощное ПВО, не рассматривались. Наиболее успешным был налет 22 июня на территории Франции, в ходе которого удалось уничтожить мосты в Сомюре и Торусе.

Уничтоженный мост в Сомюре. Источник: https://fonzeppelin.livejournal.com/113551.html

Из-за несовершенства конструкции и других причин не во всех вылетах удавалось добиться хотя бы попадания по цели, однако в целом эффективность Azon все равно превосходила результаты обычных бомб при горизонтальном бомбометании.

Звездный час корректируемых боеприпасов настал немного позже, с декабря 1944 года, в Бирме, где с помощью Azon уничтожались мосты для нарушения японской логистики. Там очень слабое ПВО позволяло работать еще ниже, благодаря чему удавалось чаще добиваться точных попаданий.

Так, к марту 1945 года на мосты в Бирме сбросили 413 бомб, из которых 87 попали, разрушив 24 моста.

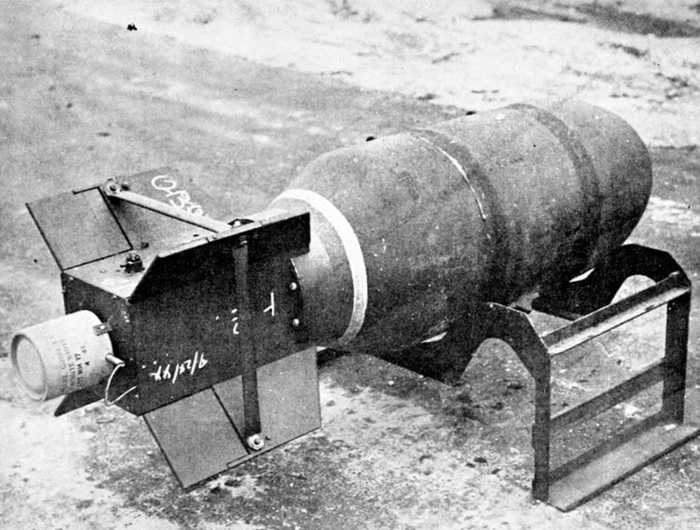

Бомба с системой наведения по принципу «сбросил-забыл»

ASM-N-2 Bat

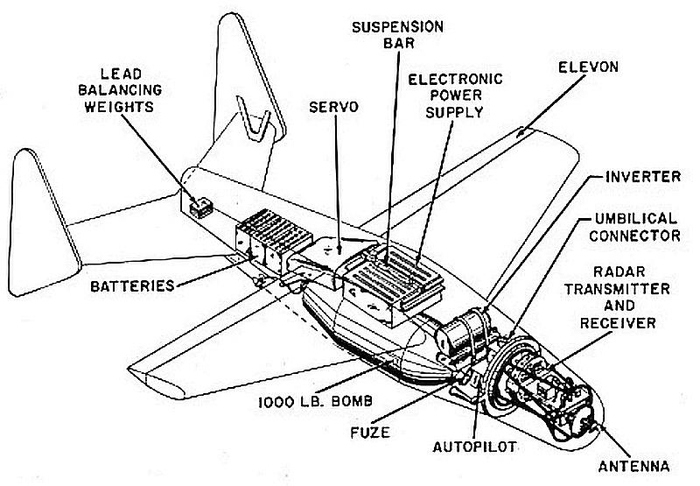

Закончить статью хочу настоящим хай-теком того времени. С апреля 1945 года американцы на Тихом океане начали атаковать японские корабли корректируемыми авиабомбами ASM-N-2 Bat (далее просто Bat), которые наводились не вручную, а с помощью активной радиолокационной (!) головки самонаведения.

То есть бомба располагала небольшой радиолокационной станцией, которая после выбора цели оператором и сброса наводилась на цель дальше самостоятельно, без внешних команд. Для Второй мировой войны это было очень круто, поскольку радары в то время еще были на заре своего развития и компактными габаритами не отличались.

Теоретически ГСН Bat могла обнаруживать цели на дистанции до 46,3 км (25 морских миль), однако в реальности взять на сопровождение сухогруз водоизмещением в 10000 тонн можно было только с 12-13 миль (22,22-24,08 км). В любом случае, немецкие корректируемые бомбы с радиокомандным управлением такими параметрами похвастаться не могли и близко.

Bat применялись с самолетов PB4Y Privateer (флотская версия B-24), оснащенными небольшим набором дополнительного оборудования. Сброс осуществлялся с высоты не менее 1500 метров и скорости не менее 270 км/ч.

Наведение не было полностью автоматическим: сначала цель обнаруживалась радаром самолета, после чего включалась ГСН бомбы, данные с которой выводились на осциллоскоп. Оператор ориентировал ее на цель, после чего отфильтровывал другие, более близкие или дальние цели, которые обнаруживала радиолокационная станция в составе ГСН. Только после этого осуществлялся сброс бомбы.

Кстати, чуть не забыл, боевая часть представляла собой ту же 1000-фунтовую бомбу AN-M65, что у Azon, но со снятым оперением.

Уже в первом боевом вылете 23 апреля 1945 года проявилась серьезная проблема: если удар наносится по месту, где много целей, например, порту, ГСН может легко переключиться на другой объект. В тот день по стоявшему на якоре японскому судну выпустили три бомбы с дистанции от 13 до 17 км. В итоге две попали, но не туда, уничтожив небольшой транспорт и буксир, а третья поразила большую емкость с топливом на берегу.

Позднее проявилась еще одна особенность: если два корабля шли рядом, ГСН Bat не различала две цели, а определяла одну и ложилась точно между судами.

Всего в попытках атак на японские суда американцы истратили 33 Bat, из которых 14 по разным причинам были сброшены в море без запуска, то есть по целям запущено всего 19. Из них четыре поразили цели и еще в четырех случаях удалось добиться близкого попадания: для управляемого оружия с самонаводящейся ГСН времен Второй мировой войны статистика более чем достойная.

Возможно, что при действиях против более крупных кораблей в открытом море попаданий было бы больше, но в то же время ГСН Bat обладала низкой помехоустойчивостью, ее работа нарушалась даже работой корабельных РЛС сантиметрового диапазона. Тем не менее, на вооружении ASM-N-2 Bat продержалась аж до 1953 года.

На этом всё. Спасибо, что дочитали статью, надеюсь, было интересно.

Кстати, если тема про американские управляемые бомбы вас заинтересовала, то рекомендую хорошую статью от уважаемого мной Fonzeppelin Fonzeppelin: https://fonzeppelin.livejournal.com/113551.html