В Жуковском придумывают и испытывают тяжелый экранолет

В Центральном аэрогидродинамическом институте в городе Жуковский проектируют экранолет — нечто среднее между самолетом и кораблем на воздушной подушке. Такие разработки велись в СССР, но дальше экспериментальных полетов дело не пошло. Теперь государство снова проявляет интерес к подобным летательным аппаратам.

В 20-х годах прошлого века конструкторы и испытатели самолетов столкнулись с неожиданным явлением: при посадке, на последних метрах, самолет как будто не желал садиться, продолжая некоторое время лететь, опираясь на невидимую подушку. Так был открыт экранный эффект — резкое увеличение подъемной силы крыла летательного аппарата при полете близко над землей, водой или другой поверхностью.

Экранный эффект возникает из-за того, что между крылом и поверхностью воздух сжимается и становится плотнее, поддерживая самолет в воздухе. Для обычных самолетов экранный эффект нежелателен, так как чреват авариями: точка приложения подъемной силы крыла в этом случае перемещается к его задней кромке и летчик может потерять управление самолетом. Но конструкторам это не помешало думать, как это явление могло бы принести пользу. Так появилась идея транспортного средства, которое летит за счет экранного эффекта, — экраноплана. А еще его разновидности, способной летать и за пределами действия экрана, — экранолета. В исследованиях этой темы ведущую роль играли советские инженеры.

В 60-х годах экранопланами почти одновременно занялись в Центральном научно-исследовательском институте им. Крылова и Центральном конструкторском бюро судов на подводных крыльях в Нижнем Новгороде (тогда Горький). В последнем под руководством конструктора Ростислава Алексеева был создан самый большой в мире экраноплан КМ («Корабль-макет»), который американцы прозвали «Каспийский монстр» Свой первый экспериментальный полет над Каспийским морем он совершил в 1966 году. Он весил 540 тонн и мог развивать скорость в 500 км/ч. На тот момент это был самый тяжелый летательный аппарат на земле. К концу 1980-х были созданы первые советские фактически серийные экранопланы, поступившие на вооружение армии СССР, — «Орленок» и «Лунь», однако с распадом СССР все работы по экранопланам практичеси прекратились. В то же время несколько легких экспериментальных экранопланов было построено в США, ФРГ, Японии, Швейцарии и Китае.

«Каспийский монстр» после 15 лет испытаний затонул в 1980 году — в год смерти своего создателя. Поднимать его со дна Каспийского моря не стали. Испытания других моделей экранопланов продолжались еще десять лет, пока не развалился Советский Союз и на подобные испытания не закончились деньги. В 90-е специалисты занимались в основном теоретическими выкладками. Но к началу нулевых все было готово к тому, чтобы пустить экранопланы в коммерческое использование, даже был принят регламент безопасности для этого типа транспорта.

Сплошное крыло

В ЦАГИ над собственным оригинальным проектом тяжелого транспортного самолета интегральной схемы, а точнее экранолета, работает группа ученых, в которую входит Александр Крутов, младший научный сотрудник отделения аэродинамики самолетов и ракет.

Как планируется, будущий экранолет сможет летать над водой, но не будет с нее взлетать и садиться. Для этого ему понадобятся обычные аэродромы с шириной взлетно-посадочной полосы не менее 60 метров, объясняет Крутов. При этом экранолет сможет подниматься на высоту в несколько километров и лететь, как обычный самолет.

Экранолет будет иметь размах крыла порядка 96 метров, что не так уж и много, считает Крутов. Для сравнения: размах крыла крупнейшего серийного авиалайнера в мире A-380 Airbus — около 80 метров. При этом у модели довольно большая центральная часть крыла (центроплан), позволяющая создавать экранный эффект нужной силы. С помощью такого центроплана экранолет сможет летать на высоте 3—12 метров над поверхностью.

Отличительная особенность создаваемой модели — ее высокая грузоподъемность. Предполагается, что летательный аппарат сможет поднять до 500 тонн груза и пролететь с ним 6000 километров. Обычные самолеты летают и дальше, но перевезти столько груза за раз неспособны. Поскольку фюзеляжа как такового у экранолета нет — только центроплан, который, по сути, тоже крыло, — именно в нем и разместятся 48 контейнеров с грузом.

По словам Крутова, эта модель экранолета оригинальная, созданная «с чистого листа». Хотя инженеры ЦАГИ, конечно, внимательно просмотрели все, что было разработано до них.

«Проектов больших, сверхтяжелых самолетов было множество, но компоновки, подобной нашей, я не встречал, — говорит Крутов, — хотя близкие проекты были, например, у американцев».

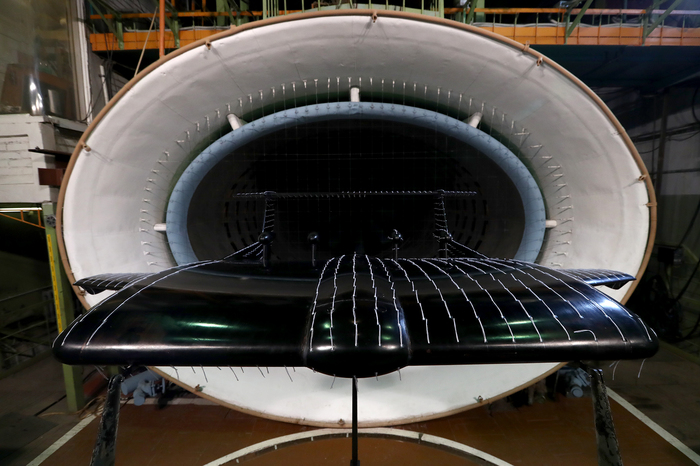

Метод шелковинок

Специалисты ЦАГИ работают над проектом экранолета с 2014 года, и только сейчас его модель добралась до испытаний. Александр ждет нас в зале с аэродинамической трубой, которая находится в одном из многочисленных корпусов института.

Аэродинамическая труба — это прибор, которым можно исследовать, как потоки воздуха обтекают те или иные объекты, измерять силы и моменты, действующие на них, а также определять распределение давления на их поверхности. Объект исследования не важен — можно проверять самолет, а можно исследовать аэродинамические характеристики спускающегося вниз по склону горы лыжника.

Конечно, сейчас испытывают не сам экраноплан, а только его модель в масштабе 1:46 и весом 150 килограммов. Она установлена на специальной платформе и обклеена пучками тонких ниток разной длины. Этот способ визуализации течений воздуха на поверхности летательного аппарата так и называется — «метод шелковинок». Во время испытания, когда модель обдувается потоком воздуха, нитки выстраиваются по направлению местных скоростей, то есть показывают, куда и как движется поток вдоль той или иной поверхности модели.

Особенно интересуют конструкторов места отрыва потока, в которых пограничный слой воздуха как бы «отрывается» от обтекаемой поверхности и образует завихрения. Это снижает подъемную силу, увеличивает сопротивление воздуха и ведет к непредсказуемым и опасным аэродинамическим эффектам, поэтому одна из целей конструирования любого транспортного средства, особенно летающего, — сделать его как можно более обтекаемым, чтобы свести места отрыва потока к минимуму. Увидеть отрыв потока как раз позволяет метод шелковинок: в опасной зоне они начинают колыхаться и пульсировать.

«Визуализируя течения на поверхности модели, мы можем понять, когда, где и из-за чего начинаются отрывы потока, — объясняет Александр Крутов. — А сопоставляя с тем, что мы получили при испытаниях на аэродинамических весах, мы понимаем, какие модификации следует провести на самолете, чтобы улучшить аэродинамические характеристики».

Оператор, сидящий в специальной комнатке под потолком помещения, запускает трубу, и воздух в ней разгоняется до 40 метров в секунду. Под таким ветром лучше не стоять — сдует как пылинку. Самолет в этом потоке воздуха тестируют на трех разных углах атаки (углах между продольной осью самолета и вектором набегающего потока) — 2, 8 и 12 градусов. На последнем как раз происходит отрыв потока — шелковинки начинают трепыхаться. Но на таких углах исследуемый самолет в нормальной эксплуатации летать не будет.

Скошенные книзу, как бы «замятые» углы крыльев экранолета нужны для снижения сопротивления: чем ближе законцовка крыла к воде или земле, тем меньше перетекание воздуха с нижней поверхности крыла на верхнюю — уменьшаются вихри, сходящие с концов крыла.

Характеристики, измеряемые в аэродинамической трубе, не совсем соответствуют настоящему самолету, поэтому их с помощью специальных методик пересчитывают на «натурные» условия полета и затем уже используют при разработке конструкции и системы управления.

Пока экранолет проходит начальный этап исследований. Специалисты отрабатывают базовую компоновку, то есть смотрят, как взаимодействуют разные части самолета.

Данная модель создана только для испытаний в аэродинамической трубе. После этого, по словам Крутова, в ближайшем будущем необходимо будет подключить специалистов из отделения динамики полета, которые помогут с разработкой систем управления. Специалистам по прочности предстоит придумать, как сделать конструкцию легкой, но способной выдержать нагрузки, действующие на экранолет в воздухе.

«После испытаний надо будет сопоставить полученные результаты с расчетными оценками, — объясняет Крутов. — Полного согласования не будет. Редко расчетные методы хорошо согласуются с аэродинамическими испытаниями при создании новых аэродинамических компоновок, потому что они базируются на ряде упрощений — взять, к примеру, модель турбулентности, от выбора которой существенно изменяются получаемые результаты численного моделирования. Нельзя также забывать о том, что и аэродинамическая труба имеет погрешности измерений. Таким образом, только данные летных испытаний можно считать «истиной в последней инстанции».

Начальный этап исследований по контракту с Минпромторгом заканчивается в 2019 году. По его итогам специалисты ЦАГИ должны разработать техническое задание на беспилотный демонстратор этого экранолета. В случае положительного решения правительства результаты исследований будут переданы в конструкторское бюро для создания летающей модели.

— Хорошо бы, чтобы она была размером метров пятнадцать-двадцать. Создание летающих моделей подобных габаритов для испытаний новых аэродинамических схем — общемировая практика. Крупные размеры позволят детально исследовать поведение дистанционно пилотируемой модели экранолета над водой. Демонстратор надо будет оснастить «взрослыми» турбореактивными двигателями с возможностью использовать сжиженный природный газ. Летающая модель позволит отработать систему управления, конструктивно-силовую схему, посмотреть, как все будет работать в условиях, приближенных к натурным, — мечтает Крутов.

Оно вообще летать-то будет?

Превратится ли экспериментальная модель в настоящий экранолет, большой вопрос. Достаточно заметить, что некоторые технологии для его работы еще попросту не появились или находятся на самых ранних стадиях разработки. Например, экранолет будет работать на сжиженном природном газе, по сути на криогенном ракетном топливе. Для этого нужен специфический двигатель.

— Мы предполагаем, что это должны быть некие перспективные винтовентиляторные двигатели с тягой порядка 50 тонн, — объясняет Крутов. — В принципе турбовентиляторные двигатели с такой тягой уже существуют и используются, например на «Боинге 777-300ER». Они активно используются с 2000-х годов. Осталось сделать так, чтобы такой двигатель работал именно на сжиженном природном газе.

Возможности применения криогенного топлива на дозвуковых пассажирских самолетах проверяли в СССР. В 1988 году летал ТУ-155 — экспериментальный аналог пассажирского самолета ТУ-154. Его переоборудовали специальным образом: убрали пассажирский салон, поставили бак с криогенным топливом, а один из двигателей приспособили для работы на жидком водороде и сжиженном природном газе. Обычные же самолеты летают на керосине.

— Это давняя мечта ученых всего мира — переходить на жидкий водород, так как это наиболее экологичный вид топлива, — объясняет Александр Крутов. — Да, при разливе он образует гремучий газ, взрывоопасность у него очень высокая по сравнению с керосином, но и испарение разлитого водорода происходит быстро. Но все же практическое использование этого топлива в авиации — дело далекой перспективы, не в последнюю очередь из-за экстремально низкой температуры его хранения и крайне низкой плотности. Другое дело — сжиженный природный газ.

Сжиженный природный газ легкий и при этом более теплотворный, чем керосин, то есть выдает на единицу массы больше энергии. Кроме того, от него меньше выбросов. Правда, из-за низкой плотности и объем баков ему нужен больший, и эти баки должны иметь достаточную теплоизоляцию.

Кроме того, экранолеты сложны в управлении, так что выгоднее частично или полностью поручить его автоматике, которую еще нужно разработать.

По прикидкам инженеров ЦАГИ, с учетом перспективных и некоторых современных технологий и дальнейшего развития криогеники такой экранолет может появиться не ранее середины 2030-х годов. Для чего он будет нужен? Экранопланы уместны, когда надо перевозить грузы или пассажиров на большие расстояния по ровной поверхности, например перемещаться между населенными пунктами на огромных пустых пространствах Севера и Дальнего Востока России.

— Наш летательный аппарат — конкурент прежде всего судам-контейнеровозам, — объясняет Крутов. — Это возможность быстрой доставки сравнительно больших партий грузов. Для них скорее всего будут выбраны определенные маршруты над океанами и ненаселенной местностью. Он будет летать на высоте 3—12 метров над поверхностью воды с возможностью полета на высоте 3000 метров.

Проектируемый экраноплан может стать беспилотным и самоуправляемым, и, по мнению разработчиков, авиакомпании будут рады сэкономить на немаленьких зарплатах пилотов. Правда, пока интерес к экранопланам и экранолетам довольно смутный. По словам Крутова, он есть у Китая, который экспортирует большое количество товаров и очень заинтересован в грузоподъемных качествах экранопланов и экранолетов. Были у российских ученых попытки вести совместные исследования с европейскими коллегами, но не получилось сойтись в подходах к решению поставленных задач.

— Последняя крупная разработка такого рода, под названием Boeing Pelican, «засветилась» в 2003—2004 годах, — говорит Крутов. — Предполагалось, что это тоже будет экранолет. Судя по опубликованным изображениям, это классический самолет с огромным фюзеляжем прямоугольного сечения, очень несуразная машина, на мой взгляд. Вряд ли она показала бы эффективность в таком облике. Предполагалось, что этот экранолет мог бы за один рейс переправить через океан до 17 танков. С тех пор информации о нем нет — то ли разработка засекречена, то ли это была дезинформация. Американцы любят попугать вероятного противника.

Авиация и Техника

11.4K постов18.5K подписчиков

Правила сообщества

Правила Пикабу