Участие Соловецкого монастыря в Крымской войне

очень длиннопост! (маленькие посты об этом событии на Пикабу были, но я рискну описать по подробнее)

Как известно, основными театрами военных действий были Крымский, Дунайский и Кавказский. Однако, для оказания экономического давления на Россию, Англия и Франция пытались также установить блокаду морских побережий Российской империи. Их военные эскадры действовали не только в Черном, но и в Балтийском, Баренцевом и Белом морях и даже на Тихом океане. На Русском Севере боевые действия велись в летние месяцы 1854 и 1855 гг.

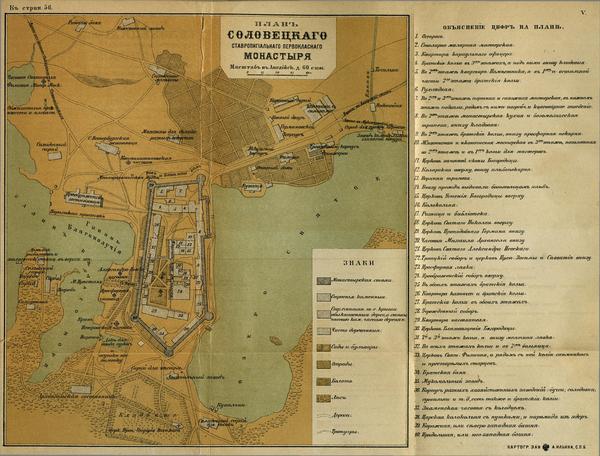

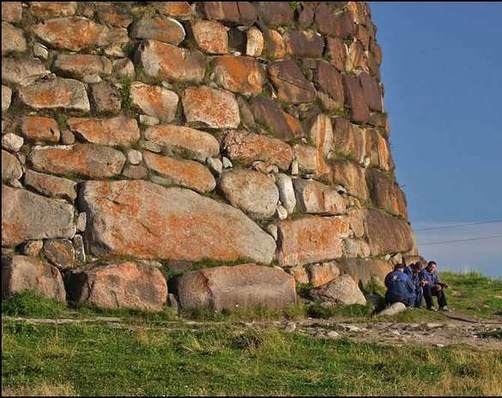

В мае-июне 1854 г., после вывоза драгоценностей, обитель активно готовилась к обороне. Руководителем и идейным вдохновителем подготовки был архимандрит Александр (Павлович). В результате удалось выявить 20 орудий, из которых годными к применению оказались лишь 2 пушки 3-фунтового калибра. Остальные лопались при пробах или крошились при попытке очистить их от вековой ржавчины. Из погребов было извлечено около 500 ядер и 20 пудов пороха, 8 привезенных из Архангельска пушек расставили на западной стороне крепостной стены, а также в Стратилатовской и Корожной башнях, 2 маленькие монастырские пушки установили на берегу, при входе в гавань Благополучия, где соорудили скрытую от взора с моря земляную батарею. По приказу архимандрита были просмолены крыши на всех монастырских зданиях (будучи непросохшими, они не должны были загореться от зажигательных бомб). Повсюду были расставлены емкости с водой и разложены войлоки для тушения возгораний. На случай рукопашного боя монахи достали из Оружейной палаты старинное оружие: копья, бердыши, секиры

Для поддержания морального духа обитателей монастыря архимандрит Александр прибегнул также к духовным средствам. Во всех храмах, кроме положенных ежедневно канонов и акафистов, по воскресеньям стал совершаться акафист Иисусу Христу, а по субботам - акафист Божией Матери. По пятницам архимандрит установил строгий пост. В своих проповедях, произнесенных после литургии, он призывал не поддаваться унынию, уповать на помощь Бога, Божией Матери и преподобных основателей обители Зосимы и Савватия, а также вооружиться против неприятеля «молитвою и постом».

Необходимо отметить, что практически все жители Соловков объединились в стремлении отстоять святую обитель, В то время там насчитывалось: монашествующих и послушников - 176 человек, штатных служителей - 24, вольнонаемных и «живущих по усердию» работников - свыше 370 человек. Кроме того, в монастыре содержались 25 арестантов, которых охраняли 1 офицер, 2 унтер-офицера и 50 солдат инвалидной команды. Из послушников, богомольцев и наемных работников был сформирован отряд добровольцев, которые наряду с солдатами проходили военное обучение под руководством заведовавшего инвалидной командой прапорщика Н. Никоновича и фейерверкера В. Друшлевского. Солдаты обучались в основном артиллерийскому делу (ежедневно с 6 до 9 час.), добровольцы - стрельбе из пушек, ружей и приемам штыкового боя (с 17 до 19 час.).

6 июля 1854 г. в восьмом часу утра дозорные с монастырской башни увидели 2 неприятельских судна, которые, приблизившись к обители на расстояние в 10 верст, встали на якорь. Это были английские трехмачтовые пароходо-фрегаты: 14-пушечный «Бриск» (под командованием капитана Ф.Б.П. Сеймура) и 15-пушечная «Миранда» (капитан - Э.М. Лайонс).

«Миранда» ожесточенно бомбардировала монастырь, Ядра, пущенные в ответ с монастырской стены, до корабля не долетали. Зато береговой батарее после нескольких выстрелов удалось попасть в атакующее судно, сделав в нем пробоину. Поврежденный фрегат, совершив еще около 30 залпов, удалился за Кладбищенский мыс для ремонта. Поскольку прикрытие батареи было повреждено снарядами противника, соловецкие артиллеристы по окончании канонады передвинули орудия на оконечность мыса, в более удобное место. (Ночью солдаты, монахи и послушники соорудили там необходимые укрепления.) Вскоре туда прибыл архимандрит Александр. Он поцеловал Друшлевского и «поздравил всех, находившихся в батарее, с славною победою и царскою наградою».

7 июля в 5 час. утра с пароходо-фрегата «Бриск» на гребном судне под белым флагом на берег была доставлена депеша, адресованная «Его Высокоблагородию, главному офицеру по военной части Соловецкой». В документе, составленном на английском и ломаном русском языках, говорилось, что Соловецкий монастырь «принял на себя характер военной крепости», откуда солдаты гарнизона государя всероссийского «палили на английский флаг». В качестве удовлетворения монастырю предлагались «следующие кондиции»:

1) безусловная капитуляция всего гарнизона, находившегося на Соловецком острове, «вместе со всеми пушками, оружием, флагами и военными припасами»; 2) в случае какого-нибудь нападения на парламентерский флаг, с которым передана «сия бумага», немедленно последует бомбардирование монастыря; 3) комендант гарнизона должен сам передать свою шпагу на военном пароходе «Бриск» не позднее, чем через 3 часа после получения документа, в противном случае начнется обстрел обители; 4) весь гарнизон со всем оружием должен сдаться как военнопленные на острове Песий в Соловецкой бухте не позже, чем через б часов после получения бумаги.

Сразу после получения депеши архимандрит Александр, посоветовавшись с соборными старцами и начальником инвалидной команды, написал ответное послание за коллективной подписью «Соловецкий монастырь». Прежде всего, в письме подчеркивалось, что обитель оборонялась: русские пушки открыли огонь уже после того, как «с парохода началась пальба в монастырь ядрами». Далее давался ответ на каждый пункт ультиматума: 1) «гарнизона солдат Его Императорского Величества монастырь не имеет, а только солдат для охранения... монашествующих и богомольцев», и, следовательно, «сдавать... нечего», флагов, оружия и прочего не имеется; 2) «нападения со стороны монастыря на парламентерский флаг не могло последовать, и не сделано»;

3) «коменданта гарнизона в Соловецком монастыре никогда не бывало, и теперь нет»;

4) «так как в монастыре гарнизона нет, а только охраняющие солдаты... то и сдаваться как военнопленным некому».

Ответ был послан на шлюпке с проживавшим в обители богомольцем отставным коллежским асессором П. Соколовым, который был встречен английским офицером в так называемой нейтральной зоне (в половине пути до корабля). Офицер объявил Соколову, что ввиду отклонения предъявленных требований вскоре «начнется бомбардирование, и монастырь совсем будет разорен», а также уведомил его о желании командования высадить на остров «находившихся на пароходе русских пленных». Однако посланец ответил, что без согласия архимандрита их не примут на берег. Отец Александр полагал, что под видом пленных англичане собирались высадить свой десант, однако, увидев выглядывавших из-за леса охотников с ружьями, отказались от этой мысли.

В 7 час. 45 мин. с обоих кораблей началась сильнейшая канонада. В течение 9 с четвертью часов на обитель сыпались 3-пудовые, 96-, 36- и 24-фунтовые каленые ядра, а также картечь, гранаты и бомбы. 10 монастырских пушек активно отстреливались. По свидетельству очевидца, купца Коковина, архимандрит Александр «во все время осады монастыря распоряжался с непоколебимою твердостью духа и своим примером вселял бодрость в братию и служителей монастырских, которые охотно помогали нижним чинам... под выстрелами неприятельскими, а робких увещевал оставаться в церкви иди кельях, с упованием на защиту небесную, чем и придал братии общую бодрость». В 3 церквах монастыря проводилось богослужение. Рискуя жизнью, монахи под свист ядер еще раз прошли крестным ходом с чудотворными иконами по монастырской стене. По окончании крестного хода архимандрит вновь направил на стену монаха Геннадия с чудотворным образом Божией Матери, «чтобы находящиеся на ней у пушек и для разных других работ люди могли приложиться к Царице Небесной», В течение всего обстрела в обители не прекращалось молебное пение. Вера укрепляла мужество защитников обители. Вот лишь один пример из донесения отца Александра военному губернатору Бойлю от 10 июля: «Рядовой Николай Яшников из батареи прошел в монастырь под сильными выстрелами и просил меня дать им туда икону, я удивился, как он пробежал, и мне отвечал: “Я штрафованный, желаю умереть за веру и святую обитель”, я ему дал благословение и отпустил, он также благополучно возвратился обратно в батарею».

Из «охотников», которые располагались в лесу на побережье и стреляли по неприятельским судам из ружей, настоятель отметил П. Соколова, отставного унтер-офицера Н. Крылова, норвежца А. Гардера, прибывшего в монастырь «из любопытства» примерно за неделю до рассматриваемых событий, а также упоминавшихся выше ссыльных и заключенных; Пыжьянова, Веселаго, Якубовского, Орловского, Андрузского, Мандрыку и Шурупова. Ружейные выстрелы, конечно, не наносили никакого вреда кораблям, однако стрелки верили в то, что им удается хотя бы частично отвлечь на себя внимание противника, время от времени посылавшего в них картечь, и тем самым оказать помощь монастырю. Все перечисленные лица были представлены настоятелем к наградам и поощрениям.

Около полудня один из пароходо-фрегатов противника обогнул Песий остров, приблизился к обители и начал обстреливать береговую батарею с тыла, В сложившейся обстановке унтер-офицеры Пономарев и Николаев приняли решение снять с позиций лишенные защиты подвижные орудия и доставить их в монастырь. Эту задачу на лошадях под мощным огнем противника выполнили 2 солдата-добровольца. Остальные артиллеристы добрались до обители морским путем, на шлюпке. На этом береговая батарея закончила свое существование, однако огонь крепостных пушек по приблизившемуся кораблю стал более эффективным.

К 5 час. вечера канонада стихла. На следующий день в 7 час. утра корабли снялись с якоря и ушли в море. Несмотря на сильный двухдневный обстрел, убитых и раненых среди защитников обители не было, а монастырские здания пострадали незначительно. Закономерно, что отец Александр, как и его современники, объяснил это «великим ходатайством и заступлением пред Богом соловецких чудотворцев о святой обители». Показательным в этом смысле, несомненно, является тот факт, что 2 участника сражения - иноверец А, Гардер и раскольник Шурупов - решили принять православие. Шурупов, отказывавшийся прежде от принесения присяги, изъявил желание поступить на службу в Соловецкую инвалидную команду.

Сакральный смысл настоятель видел и в том, что последний выстрел в монастырь был сделан в то время, когда колокол возвестил время молитвы «заступнице усердной нашего Отечества Казанской Божией Матери», а бомба при этом пробила верхнюю часть иконы «Знамение», находившейся над западными дверями Преображенского собора («Эту рану, - писал отец Александр, - благоволила Царица Небесная принять за нас, как Сын Ея за весь мир»), и в том, что корабли снялись с якоря после того, как иноки в третий раз прошли крестным ходом по монастырской стене.

Л. В. МЕЛЬНИКОВА - ОБОРОНА СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ В ГОДЫ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ: военный и религиозный аспекты (распознано с pdf)