Русские судьбы: последний министр империи

Любая война неизбежно сопровождается инфляцией. В июле 1914 в России в обращении было кредитных билетов на 1633 млн. рублей. С июля 1914 года по март 1917 (то есть с начала войны до отречения императора Николая II) министерство Барка выпустило в обращение бумажных денег на 9949 млн., что позволило покрыть почти 30 процентов военных расходов. Однако, благодаря грамотной политике Барка, доля государственных расходов, покрываемых за счёт выпуска бумажных денег, неизменно понижалась с 27,4% в 1914 году до 19,7% в 1916, то есть почти в полтора раза.

Как итог, обесценивание рубля, неизбежное при инфляции, далеко не достигало критической точки: к началу 1917 года рубль сохранил 53,2% своей ценности по сравнению с июнем 1914 года. При этом за границей курс рубля был ещё более благоприятен: за это же время курс рубля в Лондоне понизился всего лишь на 32%, а в Париже - ещё меньше, на 25%. Читатель сам может сравнить это с изменениями курса рубля, происшедшими, например, в 2014 году как следствие санкций, и 2014-ый, заметим, это без мировой войны и за считанные месяцы, не за годы.

С июля 1914 по март 1917 наличная денежная масса в стране увеличивалась в 3,4 раза, а товарные цены – в 4 раза. Комментируя вышеприведённые цифры, современная «История Министерства финансов России» лаконично отмечает: «Такое выгодное для рубля соотношение предполагает доверие мировой общественности в российской валюте…».

Другим источником, покрывающим военные расходы помимо печатного станка, для Барка служил государственный кредит, внешние и внутренние займы. С июня 1914 по март 1917 от всех кредитных операций царское правительство получило 26404 млн. руб., из которых российский рынок дал 19811 млн., или 75%. Иностранные рынки (Англия, Франция, США, Япония и Италия) - 6593 млн., или 25%. С учётом довоенного долга сумма госдолга России к марту 1917 года составила около 35 млрд. рублей, то есть выросла почти в четыре раза, причём с июля 1914 к марту 1917 года царское правительство задолжало союзникам 5189 млн., или 15% от общей суммы государственного долга.

Много это или мало?

Сравним. За годы войны государственный долг Англии вырос в 11 раз, с 706 млн. до 7481 млн. ф. ст., Франции – более чем в 6 раз, с 34200 млн. до 214100 млн. франков. И что самое интересное, для тех, кто никогда не интересовался этими вопросами, госдолг США вырос более чем в 21 раз, с 1200 млн. до 25500 млн. долларов.

К февралю 1917 года английский долг составлял свыше 3 млрд. ф. ст. (умножайте грубо на 10, чтобы представить, сколько это в рублях). До войны внешний долг у Англии и Франции отсутствовал вовсе, к концу войны составил соответственно 18,3% и 17% от общей суммы государственного долга.

Таким образом, состояние государственного долга Российской империи, если и отличалось от состояния такого же других основных воюющих держав, то несомненно в лучшую сторону, и заслуга в этом самого Барка несомненна. Вопреки, кстати, тому, что весь ХХ век рассказывали, да и сейчас продолжают рассказывать сторонники теории о том, что к марту 1917 российская государственность и экономика рухнули, отчего и произошла революция. И что, дескать, если бы не революция, отказавшаяся от царских долгов, то эти долги похоронили бы Россию после войны. Странным образом, финансовые потери от Гражданской войны и послевоенной разрухи при этом никого не волнуют.

Особый интерес представляет история золотого запаса Российской империи, вокруг которого до сих пор ходит много легенд и слухов (в этом месяце ведущий одного очень популярного политического шоу заметил, как о чём-то само собой разумеющемся: «При царе всё наше золото на Запад уплыло»; и множество людей это мнение разделяют).

В июле 1914 золотые запасы Франции, России и Англии составляли соответственно 168, 150 и 90 млн. фунтов стерлингов. Отрезанной фронтами от союзников России требовались средства для совершения финансово-торговых операций на мировых рынках. Англичане требовали гарантировать размещение в Англии краткосрочных обязательств Государственного казначейства доставкой русского золота, которое служило бы гарантией исправности платежей в количестве 50% учётных обязательств и, кроме того, выдвигали другие сопутствующие требования, например, чтобы половина суммы займа была предназначена для урегулирования в Англии обязательств российской стороны по прежним и по новым закупкам. Это вело к тому, что реальный кредит составил бы вдвое меньшую сумму. Барк решительно выступал против подобных условий. Ему удалось умерить аппетиты англичан вплоть до того, что они обязались реализовывать обязательства России из того же процента, что и для себя.

Но всё же, хотя Барк оставался решительным сторонником сохранения золота в России, под давлением МИД и военных 27 сентября 1914 года он был вынужден распорядиться о высылке в Англию через Архангельск золота в монетах и слитках на сумму 8 миллионов ф. ст. Взамен Англия представила России кредит на 20 млн. ф. ст. Таким образом первоначальный валютный голод был удовлетворён (Барк в первый день нового 1915 года получил заслуженную награду – чин тайного советника).

Дальше между министрами финансов стран Антанты развернулась настоящая война. Её первым сражением стала финансовая конференция министров финансов России, Великобритании и Франции проходившая в конце января 1915 года. Англия в лице Д. Ллойд Джорджа довольно жёстко обусловила предоставление своих займов высылкой ими в английский банк золота. Справедливости ради надо признать, что в позиции англичан была своя правда. Обладая наименьшим золотым запасом среди союзников, Англия вынуждена была обеспечивать кредитные операции как свои, так и России, и Франции. Соответственно, объективно Россия была заинтересована в поддержании английского банка, - попросту говоря, чем лучше был его кредит, тем на лучших условиях размещались русские займы на английском рынке.

При этом получение займов за золото, естественно, не входило в намерения России. В этих, казалось бы, безвыходных условиях Барк показал себя не только большим финансистом, но и великолепным переговорщиком. Предложенное им решение можно без всякого преувеличения назвать Соломоновым: он согласился с необходимостью высылки золота в Англию с целью поддержания её кредита, в чём, как мы уже говорили, была кровно заинтересована сама Россия, но не в виде оплаты займов, а как временную ссуду, подлежащую возврату по окончании войны!

На этой конференции, как и на всех последующих, Барк упорно отстаивал свою позицию, чтобы Россия оказывала поддержку английскому банку золотом на следующих двух условиях: во-первых, золото должно даваться взаймы и подлежало возврату в определённый срок, а во-вторых, эта «золотая помощь» должна быть совершенно независима от кредитов, которые Англия предоставляет России; попросту говоря, эти кредиты не должны были определяться суммами золота, данного Россией.

Это была победа русского министра, который сполна смог воспользоваться затруднительным положением английского банка, золотой запас которого изначально уступал русскому и, кроме того, продолжал уменьшаться, ибо англичане в отличие от неуступчивой России были вынуждены временами еженедельно вывозить за океан от 2-3 млн. фунтов золота для расчётов с США. Попытки Ллойд Джорджа добиться лучших условий для своей страны к успеху не привели - противостоять упрямому русскому он не смог. Попутно, словно мимоходом, Барк добился уступок и от французов: эти вообще выдавали России беспроцентные (!) ежемесячные авансы на ведение войны. Ни о каком золоте в отношениях с Парижем речь вообще не шла. Хитрый Барк пообещал Парижу разрешить вывоз из России хлеба и спирта, прекрасно зная, что хлеба Париж не увидит («Дадим только то, что сами не съедим», - смеялись между собой русские министры), а спирта было не жалко – после введения сухого закона его в России было навалом. В реальности французы не получили ни хлеба, ни спирта. Французский министр финансов Л. Пети сетовал: «Франция точно выполнила свои обязательства, но Россия – нет. Пункт, по которому мы должны были получить товары в счёт оплаты части наших займов, остался мёртвой буквой».

Более того, летом 1916 года законодательно, указом Государственной думы был определён неприкосновенный золотой запас Государственного банка России «в монетах, слитках и ассигновках» в 1400 млн. рублей, который не подлежал вывозу за пределы империи ни при каких условиях. Так хитрый Барк получил непробиваемый козырь для переговоров с союзниками, и теперь на все просьбы Лондона подкинуть золотишка он мог с деланным сожалением разводить руками: «Что поделаешь, закон!» Барк позволял себе даже такой демарш, как покинуть Лондон, не подписав очередное соглашение с англичанами. И тем приходилось уступать, принимая условия русского. А Николай II поддержал своего министра финансов, поставив резолюцию на его отчёте: «Благодарю министра финансов за проявленные знание дела и стойкость».

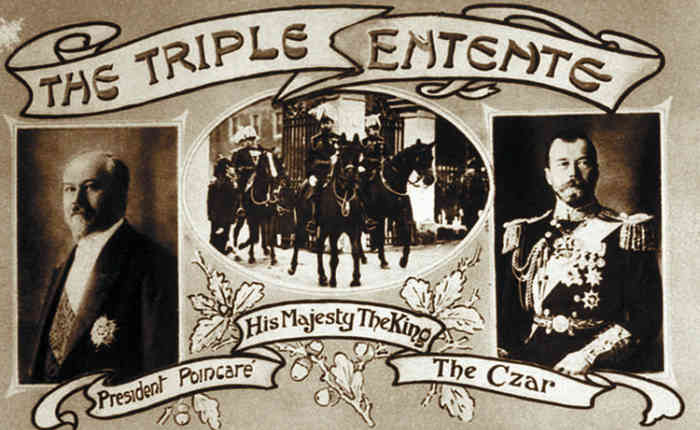

Попутно опять влетели и французы, которых Барк вынудил продлить соглашение о ежемесячных выплатах до конца войны. В эти дни президент Франции Пуанкаре сокрушённо писал о Барке: «Этот коренастый, невысокий человек, весёлый и хитрый, носится с собой и Россией». Президент Франции имел основания расстраиваться: заключённое Барком соглашение не просто продлевалось на прежних, весьма выгодных условиях, но даже не ограничивало русское правительство никакими сроками заказов и платежей!

Всего с начала мировой войны по февраль 1917 царское правительство передало Великобритании золота на 68 млн. ф. ст. (643,2 млн. в рублях), причём из них только 8 млн. ф. ст. считались проданными (те самые, переданные в неразберихе первых дней войны), а всё остальное золото считалось отправленным в виде временной ссуды на условиях возврата Государственному банку после войны.

Для сравнения, Франция к середине января вывезла в Лондон золота на 2706 млн. франков и ещё несколько сот миллионов - напрямую в США и Испанию.

Все эти цифры говорят о том, что никаких «кабальных соглашений» до свержения царя Россия с союзниками не заключала. Финансовая система страны устойчиво функционировала в экстремальных условиях мировой войны, обеспечивая её нужды как внутри государства, так и на внешнем рынке. Крах наступил только после отречения императора, не раньше.

Роль Петра Львовича Барка на посту министра финансов трудно переоценить. Недаром из всех министров, находящихся на своих постах в день начала войны, только он да ещё морской министр Григорович сохранили свои портфели до момента отречения Николая II. И это при том, что Барк дважды, в августе 1915 и в декабре 1916, лично подавал Государю прошение об отставке. Николай II оба раза отставку отклонил: «теперь не время министру финансов оставлять свои обязанности». Причина отказа проста: современный учёный констатирует: «Россия в лице П. Л. Барка имела на посту руководителя Финансового ведомства лучшего министра финансов из всех министров финансов тогдашних великих держав».

Источник: журнал "Русское слово"

http://russlovo.today/rubricator/istoricheskie-fakty/ura-myn...