Развитие Российской Арктики. Салехард и Воркута.

Воркута и Салехард расположены по разные стороны Уральского хребта, разделяющего Россию на азиатскую и европейскую части: Воркута – в географической Европе, на севере Республики Коми, Салехард – в Азии, в Ямало-Ненецком автономном округе. Между ними по прямой всего 140 км, по железной дороге -- чуть менее 300. Однако за кажущейся близостью кроется огромная дистанция – и с точки зрения транспортной связности, и с точки зрения социально-экономического развития. Следующий один раз в сутки поезд преодолевает эту дистанцию за 10 часов с лишним: это единственный вид общественного транспорта на данном участке, и поэтому поезд вынужденно играет роль одновременно и дальнемагистрального, и пригородного, останавливаясь буквально в каждом посёлке, а авиасообщения и возможности автомобильной связи между Воркутой и Салехардом нет (только вездеходом). Но дело не только в транспортной доступности.

Пожалуй, сложно найти в Российской Арктике пару других городов, столь не похожих друг на друга. 140 км – и два полярных варианта траекторий экономического развития.

Современная Воркута характеризуется интенсивным оттоком населения, продолжающимся последнюю четверть века. По переписи 1989 года население города Воркуты (без прилегающих посёлков) составляло 100,2 тыс. чел., всего по Воркутинскому горсовету – 216,2 тыс. чел. (в том числе в посёлке Воргашор – 18,5 тыс. чел., в посёлке Северный – 17 тыс. чел.). К 1 января 2018 года, по данным Росстата, население городского округа Воркута (включая прилегающие посёлки) составило 77,3 тыс. человек, из которых собственно в городе Воркута проживало 56,1 тыс. чел., 9,8 тыс. – в посёлке Воргашор, 8,3 – в посёлке Северный. Таким образом, за тридцать последних лет город потерял почти половину жителей, а если брать агломерацию Воркуты – то почти две трети.

Салехард – это, напротив, быстро развивающийся городской центр (численность населения города выросла с 24,9 тыс. чел. в 1989 г. до 49,2 тыс. чел. в 2018 г.), один из самых «богатых» (в душевом выражении) городов страны. Тридцать лет назад Салехард по численности населения отставал от Воркуты в четыре раза, сейчас – меньше, чем на 15%, и можно ожидать, что скоро население двух городов уже сравняется по численности.

Средняя месячная заработная плата работников (2016 год) в Воркуте составляет 30,3 тыс. рублей, в Салехарде – 88,5 тыс. рублей. У городов абсолютно разные и бюджетные возможности: объём муниципального бюджета в Воркуте, приходящийся на душу населения – 43,3 тыс. рублей на человека, в Салехарде почти в три раза больше – 116,2 тыс. рублей на человека.

Оба города де-факто выполняют функции городских центров для обширных территорий (например, в них расположены центры предоставления социальных, медицинских услуг для жителей окружающих посёлков). Однако Салехард является формальным административным центром при слабом развитии промышленности, а Воркута, напротив, выросла как промышленный центр и уже, можно сказать, явочным порядком «обросла» функциями «центрального места».

Воркутинский вариант модернизации типового панельного домостроения: такие фасады более устойчивы к ветру.

Что выделяет Салехард и на фоне окружных «национальных» столиц, и на фоне соседа-Воркуты, так это его относительная изоляция. На первый взгляд может показаться удивительным то, что Салехард – столица одного из самых богатых регионов России – имеет худшие условия транспортной доступности, чем «провинциальный» промышленный центр – Воркута. Административный центр ЯНАО, по сути, отрезан от районов основного хозяйственного развития «своего» административно-подчинённого региона. Столичный «собрат» Салехарда Нарьян-Мар и ныне связан с внешним миром только самолётом, рекой и зимником; Анадырь – только самолётом и морем. Для Арктики такая ситуация не удивительна: скажем, в столицу Северо-Западных территорий Канады город Йеллоунайф круглогодичная автодорога пришла только в 2012 г.; последней преградой, отделяющей Йеллоунайф от «цивилизации», была река Маккензи, и только с сооружением через неё моста (что характерно: со срывом сроков и увеличением исходной сметы) изоляции пришёл конец. Недавняя «заречная» изоляция Йеллоунайфа – полный аналог салехардской. О строительстве моста через Обь говорят уже много лет, но, скорее, дорога придёт в Салехард не с запада (Обь – слишком серьёзное препятствие), а с востока.

Современное экономическое положение Воркуты существенно хуже, чем у Салехарда – хотя её транспортно-географическое положение парадоксально лучше. С высокой степенью вероятности можно предположить, что если бы Воркута была менее доступна, современная экономическая ситуация в этом городе могла бы быть более катастрофичной. Иными словами, транспортная ситуация оказывает на Воркуту и Салехард разнонаправленное воздействие: у Салехарда такие мощные драйверы экономического роста, что рост происходит вопреки изолированному положению. В Воркуте, напротив, ухудшились драйверы экономического роста – но по-видимому, налаженная железнодорожная связь (снижающая экономические издержки) несколько тормозит падение.

Воркута обрела «спасительную» железную дорогу не сразу, но благодаря чрезвычайным обстоятельствам. В первые годы своего существования Воркута также была городом-изолятом. Первые участки железной дороги соединили Воркуту с речной пристанью уже в начале 1940-х. Соединение Воркуты железной дорогой (полностью она была достроена в 1950 г.) с основной зоной страны существенно удешевляло доставку грузов и положило конец северной изоляции города. Автодорожной связи Воркуты с остальным миром, однако, по-прежнему нет; пока в город прокладываются только зимники.

Основной драйвер развития Воркуты – это добыча угля, интенсивность которой в истории Воркуты в существенной степени детерминировалась внешними факторами, вызвавшими в один период – резкий взлёт, в другой – столь же драматическое падение экономики города.

Рождение Воркуты было вызвано наложением двух основных факторов. Первый – это колоссальный рост интереса к освоению Крайнего Севера, который произошёл в СССР в 1930-е годы и имел не только экономическое, но и большое политическое значение. В Арктику, в Заполярье направлялись многочисленные исследовательские экспедиции, прокладывались новые транспортные пути. Одним из следствий этого исследовательского бума стало открытие в районе Воркуты крупных месторождений угля.

Современная реконструкция казачьего острога в Обдорске, ноябрь 2018 года, фото Шабаевой Т.Н.

Второй фактор, который поспособствовал радикальному ускорению развития города – это начало в 1941 году войны. Бум освоения Арктических территорий, вызванный условиями военного времени, – типичное мировое явление. Механизм его понятен: в условиях войны нередко возрастает стратегическая или экономическая значимость территорий, развитие которых в мирное время тормозится суровыми условиями, и это возросшее их значение в экстремальных условиях военного времени сметает барьеры экономической целесообразности мирных периодов.

Идущая с военного времени инерция развития Воркуты иной раз побеждала экономическую логику уже в послевоенное время. Уже в 1960-х годах Славин приводил экономические расчёты низкой рентабельности добычи угля в ряде шахт воркутинского района (поставки угля были эффективны только в соседние регионы) – тем не менее, добыча продолжалась. В то же время Воркута стала играть заметную роль в накоплении локального северного знания. Здесь были развёрнуты научные исследования в области мерзлотоведения, экологии Севера, архитектуры и др. Важно, что Воркута нарабатывала знание и инновации не только для локального применения, но в целом для Крайнего Севера.

Однако в 1990-е годы соображения рентабельности вышли на первый план. Первые забастовки начались в 1989 году и достигли исключительных масштабов. В те годы Воркута стала символом крайней экономической депрессии. Советская Воркута была менее «монопрофильным» городом по сравнению с современной – причём из города парадоксальным образом ушли даже «знаниевые» функции, которые, казалось бы, не зависят от угольной промышленности (например, разработка технологий строительства в условиях Заполярья). Интересно поставить исследовательский вопрос: почему Воркута, обладая рядом научных и производственных активов и достаточно комфортной городской средой, не пошла по пути Фэрбанкса, который из золотодобывающего центра быстро эволюционировал в университетский?

Идеологические граффити (муралы) на стенах Салехарда выполнены специально приглашёнными правительством округа художниками из других городов (автор «Ледокола» -- художник из Санкт-Петербурга»).

Попробуем выдвинуть предположения о причинах нереализации «знаниевого» сценария в постсоветской Воркуте. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов низкую производительность труда в добывающей отрасли, сильную «спаянность» градообразующего предприятия и многих объектов социальной сферы (крах градообразующего предприятия автоматически вызывал крах социальной сферы, производства продовольствия и т.д.). Однако самой важной причиной, по-видимому, стоит считать произошедший в 1990-е годы общий упадок внимания к Северу, резкое сворачивание многочисленных северных льгот и систем поддержки. В этой связи крах многих научных учреждений арктических городов России (в частности, Воркуты) был вызван исчезновением спроса на северное локальное знание – причём не только на местном, региональном уровне, но в масштабах страны в целом.

История Салехарда – это длительная история регионального центра, зависящего не столько от конкретного сырья, столько от экономической жизни обширного окружающего региона.

Салехард (Обдорск) является одним из старейших поселений в Арктике, его история ведётся с XVI века. В XVIII веке и к концу XIX века город славился ярмарками. К началу XX века здесь формировались купеческие династии, а город застраивался деревянными особняками ничуть не хуже, чем в Центральной России.

Параллельно уже в начале XX века начинаются эксперименты по полярному земледелию. Ещё известный общественный деятель Обдорска И.С. Шемановский (именем которого теперь назван музей) в 1907 г. «сделал опытные посадки в Обдорске на грядах: свёклы, репы, брюквы, моркови, картошки и капусты», устроил сад, в котором «прекрасно растут разные садовые цветы». Согласно историческим данным, с 1909 года семья Протопоповых ежегодно получала хорошие урожаи картофеля, а также репы, редиса, лука.

В первые советские годы «город становится культурным и аграрным центром региона. В Салехарде в 1926 году создают ветеринарно-бактериологический институт, сотрудники которого внесли колоссальный вклад в развитие научного оленеводства в ликвидацию сибирской язвы, а реализуя индустриальные программы развития Севера, в тридцатых годах в городе запускают в эксплуатацию уникальный рыбозавод по переработке пресноводных пород рыб, продукция завода получает мировую известность. На севере Сибири создают комплекс средних специальных учебных заведений, из чьих стен вышла национальная интеллигенция».

Одно из граффити Салехарда. Фото Валерия Кибенко.

В 1947 году город становится важной базой железнодорожного строительства: от него прокладывается железная дорога к городу Игарка на Енисее – она должна была стать мощной субширотной транспортной осью советской Арктики (были и проекты более протяжённой высокоширотной транспортной магистрали).

Открытие крупных запасов нефти и газа Западной Сибири и последовавшее бурное развитие городов в восточной части округа не сразу отразились на жизни Салехарда.

Радикальные перемены в развитии города были связаны, скорее, с фактором политическим. 90-е годы были периодом федерализации, сопровождавшейся высокой самостоятельностью губернаторов. Развитие «повышенного в звании» округа и его столицы в те годы в значительной степени зависело от фигуры губернатора. Деятельность губернатора Неелова сопровождалась рядом мер по выведению внешнего вида Салехарда на уровень, который бы соответствовал (согласно принятым в обществе установкам) статусу окружной столицы. В частности, были спланированы и начаты масштабные архитектурные проекты (строительство нового комплекса зданий правительства округа; был запланирован футуристический научный центр, новый жилой район и др.).

В последнее десятилетие демонстрация статуса окружной столицы продолжалась и даже обрела новые формы (в частности, Салехард стал беспрецедентным для России полем согласованных «сверху» граффити, отражающих северный колорит) – однако на берегу Шайтанки вместо мощного многофункционального района появились только здание правительства, помпезный мемориал победы, храм; проекты жилого района и научного центра так и не были реализованы.

Между тем традиционные для Салехарда виды деятельности, основанные на местных возобновляемых ресурсах, были оставлены без внимания, что вполне объяснимо: округу, быстро превратившемуся в ведущий газодобывающий регион мира, сначала было, по-видимому, «не до оленей». Только сравнительно недавно, на волне повышения внимания к продовольственной безопасности арктических регионов в целом, были предприняты попытки создания производств на местной ресурсной базе.

Тем не менее, в пост-советские годы была утрачена школа полярного сельского хозяйства, в частности, опытная сельскохозяйственная станция была ликвидирована в 2006 г. Опытные поля практически не используются, равно как и архив, и активы опытной станции. Официально признаётся, что были практически остановлены «уникальные работы по выведению и выращиванию овощных культур высокой стойкости».

Руины расселённых посёлков вокруг Воркуты.

Начиная с 1990-х годов Воркута переживает интенсивное сжатие городского пространства. Специализация на угледобыче изначально повлияла на формирование Воркуты как сети пришахтных посёлков, и Воркута практически сразу представляла собой не изолированный город, но агломерацию. Вокруг центрального города (собственно Воркуты) сформировался «ореол» посёлков – он получил название «Воркутинское кольцо», включавшее более полутора десятков посёлков, крупнейшие из которых насчитывали более 15 тыс. жителей.

В 1990-е годы развитие города пошло по пути пространственного сжатия: центральное ядро в целом сохранилось, но большинство посёлков «кольца» было закрыто и расселено.

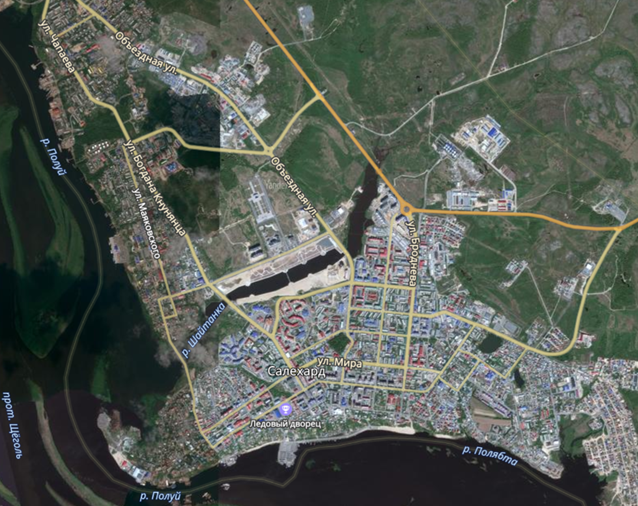

Салехард ровно в те же годы переживал, напротив, пространственный рост. Исходная структура Салехарда – это такая «Воркута наизнанку». Город исторически сложился в виде буквы «Г» -- одна её перекладина разместилась, как многие исторические районы, на мысу между рек Полуй (с притоком Полябта) и Шайтанка, другая «перекладина» пошла на север вдоль Оби. Таким образом, почти в центральном геометрическом месте города, на правобережье Шайтанки, образовалось «пустое место».

Именно это «пустое место» было логично занято комплексом правительственных зданий – однако в силу нереализации части архитектурного плана комплекс ещё далеко не заполнил, не замкнул городское пространство. Город пока пространственно «шире» самого себя.

Схема Салехарда. В центре виден комплекс зданий Правительства округа и расширенное русло реки Шайтанки (создание из русла Шайтанки «водной глади», надо сказать, было довольно странным архитектурным решением: спасительная для какой-нибудь Кубани, водная гладь в условиях Крайнего Севера большую часть года превращается в ветреное пустое пространство).

Основная, старая часть Салехарда на мысу между реками Полуй и Шайтанка из делового центра трансформировались в центр историко-культурный (здесь был размещён историко-культурный музей, ряд статусных образовательных учреждений, офисов, гостиниц). Здесь же сохраняется район частной застройки, в том числе чуть выше устья впадающей в Полуй реки Полябта – городской пляж (как одно из мест отдыха – хотя и неожиданное для незнакомого с жизнью городов Арктики наблюдателя, однако весьма ценимое горожанами). Рядом расположился и район элитной коттеджной застройки.

Пляж в Салехарде, июль 2017.

Отличительной чертой Салехарда является очень нетипичная для городов российской Арктики частная застройка (преимущественно в районе вдоль Полуя, а также Полябты); при этом жители частных домов нередко ведут подсобное хозяйство, выращивают картошку и овощи.

Что можно заключить из сравнения этих несравнимых, по сути, городов? В глаза бросается сокращение в постсоветские годы ключевых отраслей, связанных с обеспечением системной устойчивости северных городов – научных исследований, отраслей обеспечения продовольственной безопасности. Это происходило вне зависимости от специализации города, «монопрофильности» и административного статуса. И только в последние годы стали происходить попытки восстановления исследований и направлений, заложенных ещё в 1930-е годы.

Автор: Н.Ю. Замятина, канд. геогр. наук, ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ им. Ломоносова, зам. ген. директора Института регионального консалтинга.

https://goarctic.ru/live/salekhard-i-vorkuta-po-raznye-storo...

https://goarctic.ru/live/salekhard-i-vorkuta-po-raznye-storo...

(с.) Go Arctic