Радиошушпанцеры

Всем привет.

Откуда-то появилось более 300 человек, подомавших что-то типа "о, у этого парня есть посты с терпким ароматом ебучести и сумрачного немецкого гения, дай подпишусь!".

Ребят - вы правда так не щадите свое психическое здоровье?

Ну...

Ладно.

Так давайте же, пока французы наслаждаются просмотром фильма "Безумный Максуд: дорога джихада", всякие ебалаи выпадают с балконов, пытаясь поймать Пиджи, а население Турции изучает инструкцию по выявлению бунтовщиков, окунемся в суровый мир...

Мир, где пахнет канифолью, мерно гудят радиолампы, а на того, кто использует технику на транзисторах указывают пальцем и кричат: "ЕРЕСЬ!!!".

В предыдущем своем сочинении я уже писал, что на начало 20 века наиболее современным являлся флот, а вот в сухопутных войсках наблюдался дефицит новых идей.

Да, развитие артиллерии, пулеметов и прочих ништяков не прошло даром - но на мой взгляд главное изменение произошло лишь после внедрения авиации.

Осознание того, что теперь в воздухе летают не только птички, и можно огрести бомбу на незамаскированную башку сильно изменило военное дело.

Вообще же первая мировая настолько все изменила, что просто диву даешься - начинали войну в 1914 году армии 19 века (пусть даже с магазинными винтовками, пулеметами и новой артиллерией), которые щеголяли строевым шагом и красивыми красными штанцами (привет вам, французские пехотинцы!), а заканчивали штурмовые группы с пистолетами-пулеметами, которые отморожено прикуривают от огнемета, сидя верхом на прожаренном трупе врага.

Знакомьтесь - Torpille Terrestre, разработка 1915 года (!!!).

Родом из Франции, управляется и получает электропитание по проводам, несет до 200 кг взрывчатки.

По сути - сухопутная торпеда.

Танки как средство ушатывания врага только усиливали ощущение стремительного течения прогресса. И вскоре после конца 1 мировой военные задались вопросом: "А можно такую же, только без крыльев экипажа?"

В молодом СССР с ресурсами было не то чтобы очень, но разработки советских конструкторов были, пожалуй, наиболее близки к реальности. И, как и завещал товарищ SerB, начали они с Рено ФТ 17. Вернее, его советского аналога МС-1.

Уже 1927 была разработана телеаппаратура для МС-1. Аппаратура была, прямо скажем, не очень. Доступно было 4 команды: вперед/назад, лево/право, с помощью системы "Мост 1".

Каждой команде давался свой сигнал, приемник танка его применял, дешифратор расшифровывал и выбирал нужную исполнительную цепь.

Ну а дальше сложная пневмоприводы приводили в действие педали и рычаги.

Нужно вообще говорить о том, насколько низка была надежность такой системы?

Тем не менее - танк двигался, исполнял команды оператора, маневрировал на местности.

Скорость (извините за слово "скорость") составляла до 4 км/ч.

Машина получила название ТТ-18 ("телетанк Т-18") и без сомнения была с технической точки зрения важным шагом вперед.

На этом фото - огнеметная версия танка. Виден бак с горючим для огнемета на "хвосте" машины.

Танк научился не только маневрировать и уздить вперед/назад: теперь с помощью радио можно было использовать 16 команд: поворачиваться, менять скорость, останавливаться, снова начинать движение, подрывать заряд ВВ, а при установке специальной аппаратуры — и ставить дым-завесу или выпускать ОВ.

Так что СССР - родина нет только слонов, но и шахид-мобилей, гордись своей страной!

Но прогресс не стоял на месте, так что верные заветам кровавого Варгейминг, игрок "USSR" решил прокачать 2 уровень ветки легких танков.

Так что вскоре Т-26 получил все тот же "Мост-1", а позже - "Река 1" и "Река 2"...

Кстати, малоизвестный факт: также существовало 5 опытных машин на базе танкетки Т-27.

На фото - Т-27 в поселке Алакуртти, где я жил и в 2008 окончил школу (этот экземпляр обычный, не телетанк).

Сзади - моя начальная школа... Эх, ностальгия... Кстати, есть лишь 2 экземпляра Т-27, доживших до наших дней - в Алакуртти и в Кубинке:

Но мы отвлеклись.

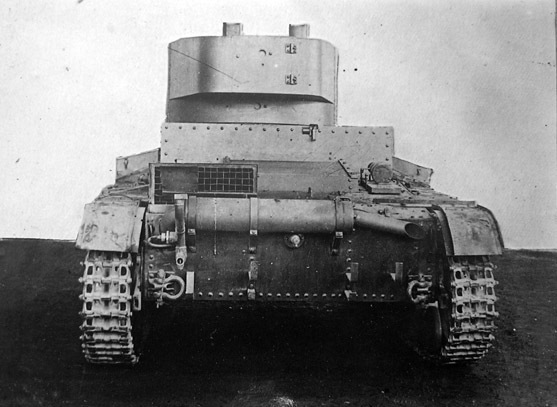

Итак, телетанки на базе Т-26 были, пожалуй, наиболее массовыми подобными машинами.

ТТ-26 выпускались 1935—1936 в количестве 55 штук в разных модификациях.

На данном фото - двухбашенный танк с орудием и пулеметом.

Обратите внимание на два "стакана" на крыше - там расположены антенны, прикрытые от осколков.

Разумеется, о точной стрельбы из пушки не стоило и говорить, потому суровые советские танки оснащались не сильно требовательным к точности оружием.

Огнеметом.

Ну и бонусом можно было управлять "на глаз" траекторией струи (как бы двояко это не прозвучало).

200 литров огнесмеси позволяла нести мир и коммунизм строениям и укреплениям, но традиционная проблема "один выстрел - хана огнеметчику" осталась.

Кстати, проблему защиты от пехоты в ближнем бою (которую у обычных танков решалась пулеметами) тоже попытались решить установкой распылителей отравляющих веществ.

Хотя пулемет ДТ тоже был.

Также стоит отметить, что дальнобойность огнемета составляла лишь 35 метров - что опять же было не достаточно.

Впрочем, радиус действия аппаратуры составлял около километра - так что это было не так уж и важно.

ОТТ-26. Такая яркая струя пламени была видно издалека.

Оператор следил за ней с помощью артиллерийского дальномера.

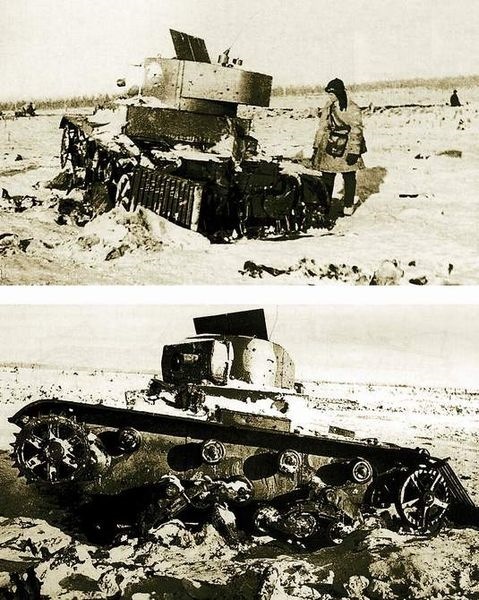

Февраль 1940, подбитый ТТ-26 на Корельском перешейке.

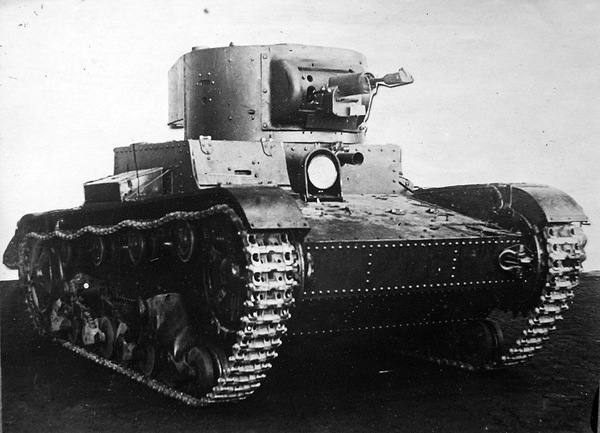

Команды подавались из специального танка Т-26, командной машины. На один танк приходилась одна машина управления.

Еще один вариант машины управления.

Тут основой послужил двухбашенный вариант машины.

Более того, советские конструкторы решили подстраховаться и задолго до этих ваших "Терминаторов" подстраховались от бунта машины!

На танке было специальный короб, в котором располагался "экстренный выключатель": замыкая на массу провода внутри нее, можно было порвать временной континуум и убить "Скайнет" до рождения.

Russian reversal, не иначе.В случае выхода ТТ из зоны досягаемости танком ТУ, в ТТ автоматически через 30 секунд срабатывало устройство команды «стоп». Танк останавливался и ожидал с работающим двигателем очередной команды из ТУ, который к тому времени должен приблизиться к ТТ на расстояние устойчивой деятельности радиоканалов (использовались два канала — КВ и УКВ — между которыми можно было переключаться).

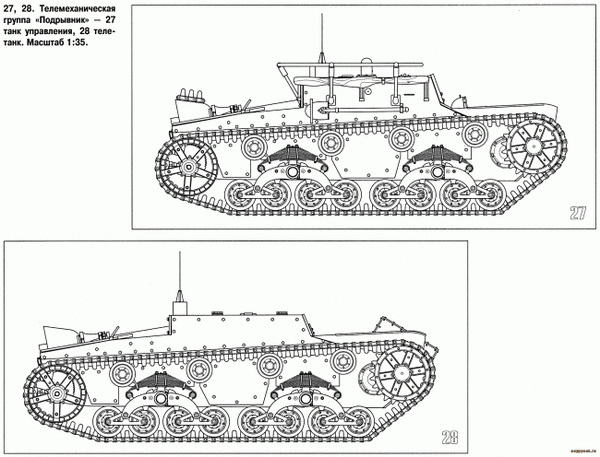

Машина управления из группы "Подрывник": оцените размер коробчонки и прикиньте ощущения экипажа.

Имелось 2 режима управления - по КВ и по УКВ, на выбор. Это было сделано с целью предотвращения перехвата управления противником.

Впрочем, это было явно недостаточно - на маневрах танк реагировал на команды неровно, на аппаратуру влиял бортовой генератор, и даже просто находящиеся рядом ЛЭП могли повлиять на работу аппаратуры.

Кстати говоря, о ламповости - разумеется, все было на лампах.

Но на удивление в этом плане проблем было мало - вся аппаратура крепилась на специальных пружинах-амортизаторах, что повышало надежность и защиту от сотрясений.

Пролетарское радиомеханическое реле.

Говорят, опытному радиолюбителю такое реле способно заменить все порно интернета.

Несмотря на оборудование, танки вполне могли управляться экипажем - как обычный Т-26. Только экипаж матерился сильней обычного, тк боевое отделение было еще теснее.

Между прочим, идея шахид-мобилей не была заброшена и советы запилили ТТ-ТУ (1938)- танк, который подбирался к укреплениям противника и сбрасывал там подрывной заряд массой в 500 кг.

Тот самый "Подрывник" в комплексе:

Между прочим, идея шахид-мобилей не была заброшена и советы запилили ТТ-ТУ (1938)- танк, который подбирался к укреплениям противника и сбрасывал там подрывной заряд массой в 500 кг.

После сброса заряда от удара включался таймер - и за 15 минут оператор должен был вывести танк из зоны поражения.

Разумеется, были планы установки аппаратуры на Т-46, но войны им помешала.

Зато телетанки на базе танков серии БТ были вполне себе кошерны...

В 1938—1939 разработки аппаратуры были завершены, и на БТ-7 установили аппаратуру телеуправления. Получившаяся машина получила наименование А-7 (или АТ-7).

При переделке БТ-7 в АТ-7 пушка и задний пулемет выпинывались нафиг, ровно как и приборы наблюдения на башне, а помимо аппаратуры управления устанавливались баки для отравляющего вещества.

Именно оно и было главным оружием танка.

Точнее - приборы пуска отравляющего вещества КС-60 производства завода «Компрессор». Само ОВ размещалось в двух баках длиной 2550 мм и диаметром 330 мм. Этого ОВ хватало на гарантированное заражение 7200 кв. м.

Кроме того, телетанк мог ставить дымзавесу длиной 300—400 м, время действия завесы при нормальных метеоусловиях — 8—10 мин. Разумеется, про взрывчатку тоже не забыли - и на танке стоял заряд тротила, с помощью которого можно было как порадовать противника сочным "бабах", так и подорвать секретную машину.

На заправке.

АТ-7 рядом с БТ-7.

Структура управления осталась прежней - одна командная машина на один телетанк.

На машине управления было штатное вооружение - пушка+пулемет.

Машина оказалась куда лучше предшественника. Этакий сухопутный брандер - благо, танки серии БТ отличались высокой маневреностью и скоростью.

Тем не менее, этого было недостаточно.

Было еще много проектов - на базе плавающих Т-38, и даже амбициозный проект радиоуправляемого Т-35 (!!!).

Как бы то ни было, но вскоре началась война. Радиотанки применялись крайне ограничено и не произвели особого влияния на ход боевых действий, хотя по некоторым данным парочка телеуправляемых Т-27 подкралась у Севастополя к позициям немцев и сумела их подорвать, после чего Гитлер потребовал чертежи "секретного оружия русских".

А дальше я расскажу о том, как развивалась наземная боевая техника с дистанционным управлением в Германии (и речь будет идти не только о знаменитых "Голиафах", хотя куда без них) и послевоенных советских телетанках.