Мельвиль-минималист

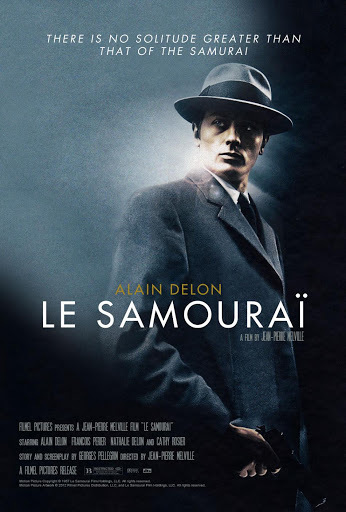

У Мельвиля много поклонников – как среди синефилов, так и среди профессионалов от кино. Не будет натяжкой назвать его одним из самых влиятельных режиссеров второй половины XX века. Мельвилевский след разной степени глубины и отчетливости различим в тетралогии про «чужих» (особенно первой и третьей ее частях, снятых соответственно Ридли Скоттом и Дэвидом Финчером), в «Перекрестке Миллера» братьев Коэнов, в фильмах Джона Ву и Ринго Лама, «Падших ангелах» Вонг Кар-вая, «Обычных подозреваемых» Брайана Сингера и «Схватке» Майкла Манна. Фильмы Мельвиля давно разошлись на цитаты. Что интересно, они и сами почти сплошь состоят из цитат и заимствований, в основном из классических голливудских нуаров. Может даже показаться, что в них нет ни единой оригинальной «находки». Режиссер скромно описывал свою деятельность как адаптацию американского материала к вкусам французской публики. И все же результаты этой адаптации относятся к самому оригинальному, что было создано кинематографом за сто с лишним лет его существования. Потому что Жан-Пьер Мельвиль – это прежде всего стиль. А вершина этого стиля – его поздние фильмы, по имени исполнителя главных ролей именуемые «делоновской трилогией» (Самурай" ; "Красный круг", "Полицейский").

Мельвиль был современником минимализма – это направление переживало взлет как раз в 60-е – начале 70-х годов. Персонажей «делоновской трилогии» можно сравнить со «специфическими объектами» Дональда Джадда – молчаливыми, бесстрастными и в то же время чисто технически безупречными (ровные грани, чистые поверхности). Подобно тому, как Джадд стремился свести произведение искусства к чисто физическому присутствию, так и Мельвиль сводит сюжет к его буквальному значению, редуцируя все, что касается чувств, переживаний и мотиваций. Однако такой эмпиризм вызывает неизбежное подозрение: что же кроется по ту сторону фактографического фасада? Именно благодаря строгому воздержанию от психологии зритель задается вопросом относительно «внутреннего» измерения поступков персонажей.

Об «антиэкспрессивной экспрессии» минимализма вспоминаешь, глядя, как наемный убийца Джеф Костелло, отправляясь на дело, проводит рукой по полям шляпы, словно тестируя грани своей герметичной оболочки на безупречность. И так же аккуратно и методично, один за другим, перебирает он ключи в связке, чтобы завести машину. Один критик заметил, что в голливудском фильме машина завелась бы с первого ключа. Но это замечание неверно. Скорее в голливудском фильме герой пустил бы в ход иррациональное чутье – выбрал бы тот ключ, который показался бы ему самым подходящим – и, вполне возможно, ошибся бы в своем выборе. Но без интуиции дело бы точно не обошлось. Джеф Костелло полагается не на интуицию и не на случай, а на строгую, дисциплину.

Но иногда, причем в самый ключевой момент, когда дело касается жизни и смерти, герои Мельвиля поступают вопреки правилам, по наитию. Так, во «Втором дыхании» (1966) персонаж по фамилии Орлов тщательно обследует гостиничный номер в поисках подходящего места для тайника (эта сцена предвосхищает эпизод с размещением жучка в квартире Джефа Костелло в «Самурае»). Он отвергает несколько вариантов и наконец останавливается на одном. Затем комнату посещает другой персонаж, который так же внимательно осматривает ее и находит спрятанное оружие. Однако в решающий момент выясняется, что все ухищрения Орлова были обходным маневром: его истинной целью было не воспользоваться спрятанным револьвером, а лишь пустить оппонента по ложному следу и тем самым усыпить его бдительность. Остается, впрочем, неясным, планировалась ли эта уловка с самого начала или же (что скорее) возникла по наитию. Как бы то ни было, она является наитием в рамках структуры повествования, упраздняя смысл ранее совершенных действий.

Нечто похожее происходит в «Красном круге»: герой Ива Монтана готовится произвести выстрел, который отключит сигнализацию. Он должен попасть в цель с первой попытки, иначе все дело будет загублено. Он устанавливает винтовку на штатив, поднимает на нужную высоту, смотрит в оптический прицел, предлагает посмотреть своим подельникам… и вдруг срывает оружие со штатива, быстро целится и стреляет прямо «с руки». Наконец, в «Самурае» Джеф Костелло в одиночку одерживает победу над всеми своими врагами – и затем подставляет себя под пули полицейских, явившись «на дело» с незаряженным пистолетом, совершает некое подобие сэппуку.

В этих эпизодах заложена самая суть мельвилевского кинематографа. Независимо от конкретного смысла каждого из них, все они обладают единой логикой – логикой самоотрицания. Его герои тщательно конструируют некий упорядоченный мир, похожий на логически безупречное доказательство, где причины и следствия плотно прилегают друг к другу – а режиссер так же тщательно, шаг за шагом, реконструирует этот процесс, – но лишь для того, чтобы одним жестом, одним парадоксом перечеркнуть все вышесказанное. Они похожи на тех тибетских монахов, которые на протяжении десяти дней выкладывают мандалу из цветного песка, чтобы затем стереть ее за несколько секунд.

Раз уж я пошел по пути поиска параллелей Мельвилю в других видах искусства, сошлюсь еще на один. Это французский «новый роман» – точнее, одна из его разновидностей, получившая наименование «шозизм», то есть «вещизм». Этим термином обозначают стиль письма, отличающийся предельно бесстрастным и подробным – протокольным – описанием как действий персонажей, так и предметного окружения. Мы находим этот стиль в текстах Алена Роб-Грийе, Клода Симона, Мишеля Бютора (в остальном очень друг на друга не похожих) – и фильмах Мельвиля. Особенно характерно его стремление сократить до предела дистанцию между фиктивным и реальным временем повествования путем максимально подробного показа действий своих героев, часто производимых в абсолютном безмолвии. Апогеем является эпизод кражи в «Красном круге»– это двадцать минут молчания, снятые почти в реальном времени.

Мельвиль тщательно умалчивает о прошлом своих героев. Одно из немногих исключений – Жансен в «Красном круге»: известно, что в прошлом он служил в полиции, но был оттуда уволен из-за какой-то грязной истории. Какой именно – мы так и не узнаем. Да и была ли она – эта история? Фильмы Мельвиля лишены исторического измерения как такового. Этим они существенно отличаются от традиции нуара, продолжателем которой обычно считают Мельвиля. Там тема рокового прошлого была чуть ли не центральной. В «Самурае» и «Красном круге» есть только настоящее. Но лишенное поддержки со стороны прошлого, оно приобретает призрачный характер. Как и в новом романе, реализм, доведенный до критического максимума, оборачивается собственной противоположностью, создавая неуловимое ощущение ирреальности – или скорее гиперреальности – происходящего.

Подобное ощущение часто посещает зрителя при просмотре фильмов Мельвиля. Что бы ни происходило с «самураем» Джефом Костелло, на все он реагирует с подозрительной невозмутимостью, заставляющей вспомнить онейрический мир картин Магритта, Дельво или Бальтюса. Да и другие персонажи этого фильма под стать главному герою. Так, в сцене облавы в игорном доме ни один из картежников ни разу не удосуживается взглянуть на полицейских. В «Красном круге» герой Делона знает о том, что в багажнике его автомобиля прячется беглый преступник – спрашивается, откуда? Все это придает событиям оттенок галлюцинации, всеми силами пытающейся выдать себя за реальность. И наоборот: бело-горячечный бред Жансена, чьи комната и постель подвергаются нашествию крыс, ящериц и змей, внешне ничем не отличается от прочих, реальных, сцен – ни малейшего стилистического намека на фантасмагорию. А если плод больной фантазии ничем не отличается от реальности, логично предположить, что и обратное тоже верно.

Однако в сердцевине этой холодной вселенной отчуждения и одиночества теплится крошечный очаг жизни. Снегирь в клетке, живущий в квартире убийцы, – это, конечно же, традиционная метафора души, заключенной в темницу тела. Словно устыдившись этой нечаянной обмолвки, наводящей на мысль о «человеческой, слишком человеческой» натуре своего героя, во всем остальном похожего на высокоточный механизм, Мельвиль придает ей утилитарный смысл: по поведению птицы герой догадывается о визите посторонних. Но это уточнение, как всегда придерживающееся правды фактов, а не домыслов, поступков, а не мотиваций, только укрепляет нас в подозрениях. Что-то здесь не так, если птица предупреждает человека об опасности. Покидая навсегда свое оскверненное чужим присутствием, разгерметизированное жилище, самурай бросает на него прощальный взгляд. Невозможно отделаться от впечатления, что финальная гибель героя есть прямой результат того, что его безупречная изоляция была нарушена. В мире Мельвиля выживает только тот, кто невидим для посторонних.

Автор Андрей Фоменко