Ладожское озеро: всё, что вы хотели и не хотели знать (Ч.1)

В этой серии статьей мы собрали важную информацию, которая наверняка будет полезна туристу, решившему отправиться на Ладожское озеро в поход на байдарках или каяках. Основу статьи составляет информация об островном архипелаге на севере озера - Ладожских шхерах - и особенностях путешествий в этом прекрасном регионе. Приятного прочтения!

История Ладоги

Ладожское озеро — водоём на территории Республики Карелия и Ленинградской области, крупнейшее пресноводное озеро в Европе. Без учёта островов его площадь составляет порядка 18 000 км², длина с юга на север — 219 км, ширина — 125 км. Глубина изменяется неравномерно: в северной части озеро глубже — до 230 м, в южной мельче — до 70 м. В Ладогу впадает более 40 рек и крупных ручьёв, а вытекает всего одна река — Нева.

Название озера, вероятнее всего, восходит к финскому «Aalto» — волна: в древних скандинавских сказаниях и документах озеро именуется «Альдога».

В Палеозое 300−400 миллионов лет назад вся территория современного бассейна Ладожского озера была покрыта морем. Современный рельеф образовался в результате деятельности ледникового покрова (последнее, Валдайское оледенение закончилось около 12 000 лет назад).

Освобождение ото льда южной части Ладожской котловины произошло около 14 000 лет назад. Первоначально на освободившейся территории существовало независимое приледниковое озеро со стоком в Балтийское ледниковое озеро. По мере подъёма уровня Балтийского ледникового озера Ладога стала его частью не позднее 13 300 лет назад. На ранних стадиях бассейны соединялись в области Приневской низменности. После освобождения от ледника северной части Карельского перешейка, около 12 200 лет назад, озёра стали сообщаться через широкий пролив на севере современного перешейка — так называемый Хейниокский пролив.

После 10 000 лет изменений, смены гидрорежимов, разрастаний и уменьшений, Ладога становится примерно такой, как мы её знаем, и входит в свои современные границы. Воспоминанием о «бурной» молодости остаётся рельеф Северного Приладожья в районе Берёзово — Сортавала, где на местности отчётливо выделяются холмы, бывшие некогда островами в Хейниокском проливе.

Ладога в изобразительном искусстве

Через Ладожское озеро из Скандинавии через Восточную Европу в Византию с IX века проходил водный путь «Из варяг в греки». В VIII веке на реке Волхов неподалёку от впадения в Ладожское озеро был основан город Ладога, не позднее XII века на северо-западном берегу возник город Корела, в 1323 году у истоков Невы — крепость Орешек. В конце XIV века на Валаамских островах возник Валаамский монастырь, а на острове Коневец — Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь.

По Ништадтскому мирному договору 1721 года между Россией и Шведами побережье Ладожского озера стало полностью российским. Для упрощения судоходства вдоль южного берега озера в 1718—1731 годах от Невы до Волхова построен Староладожский канал. Взамен обмелевшего канала в 1861—1866 годах построили Новоладожский канал.

С 1939 по 1944 год в Ладожском озере действовала Ладожская военная флотилия в составе Балтийского флота. Во время Великой Отечественной войны в 1941—1944 годах большая часть побережья Ладожского озера была оккупирована германскими и финскими войсками. В юго-западной части озера с сентября 1941 по март 1943 годов действовала «Дорога жизни», связывавшая находящийся в блокаде город Ленинград с остальной территорией страны. За это время по «Дороге жизни» было доставлено 1,6 миллиона тонн грузов и эвакуировано на Большую землю более 1,3 млн человек.

В районе северной Ладоги происходили события, вошедшие в карельский эпос «Калевала», в устной форме передаваемый народными сказителями — рунопевцами, сопровождавшими свой рассказ игрой на национальном инструменте — кантеле.

Ладога занимает особое место в русской живописи. Живописная природа озера и особенно Валаамских островов притягивала русских пейзажистов ещё с середины XIX века. Первозданная природа послужила натурой для работ таких известных мастеров, как И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, Ф. А. Васильев, Н. К. Рерих., Б.А. Смирнов-Русецкий.

Национальный парк Ладожские шхеры: история, правила и оплата посещения

Вопрос создания в Северном Приладожье особо охраняемой природной территории назрел к концу 1980х годов, когда негативное влияние человеческой деятельности на экосистему озера стало угрозой. Считается, что основной причиной возникновения идей об охране природы стал рост числа гранитных карьеров, которые уничтожали гектары лесов, снося целые гранитные горы. Официально же было заявлено, что защищать и сохранять надо местные экосистемы и эндемичные виды растений и животных. Проблемы 1990х отложили историю с создание национального парка в долгий ящик. До постройки трассы из Санкт-Петербурга и туристического бума здесь были глухие места, где редко встретишь туриста, а количество действующих туристических баз по берегам можно было сосчитать по пальцам одной руки.

2010е ознаменовались ростом стоимости ладожских земель на фоне их тотальной распродажи по уже привычной всем схеме "сельхозка" - СНТ/ДНП - ИЖС. И, вроде, с экологией всё стало более-менее, но беда пришла с другой стороны: началась застройка берегов коттеджами, участились случаи самостроя и захвата береговой линии. Вместе с тем лавинообразно росло число туристов, что крайне негативно сказывалось на природе Ладожских шхер.

В 2017 году Д.А. Медведев подписал постановление о создании Национального парка "Ладожские шхеры" и не смотря на отсутствие финансирования, первый шаг к охране местной природы был сделан. В 2020 году НП "Ладожские шхеры" передали в ведение администрации небольшой карельской ООПТ, которая несколько удивилось масштабам вверенных дел и территории, но, всё же, какую-то деятельность начала. Но представьте, сколько требуется ресурсов: причалов, катеров, егерей, чтобы контролировать огромную территорию Ладожских шхер!

В 2023 году создаётся ФГБУ "Национальный парк "Ладожские шхеры" - дирекция национального парка с офисом в г. Сортавала, а годом ранее начались первые попытки введения оплаты за посещение территории ООПТ.

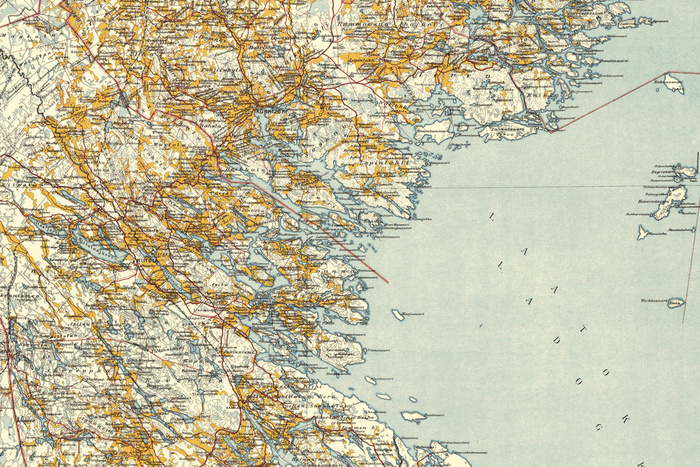

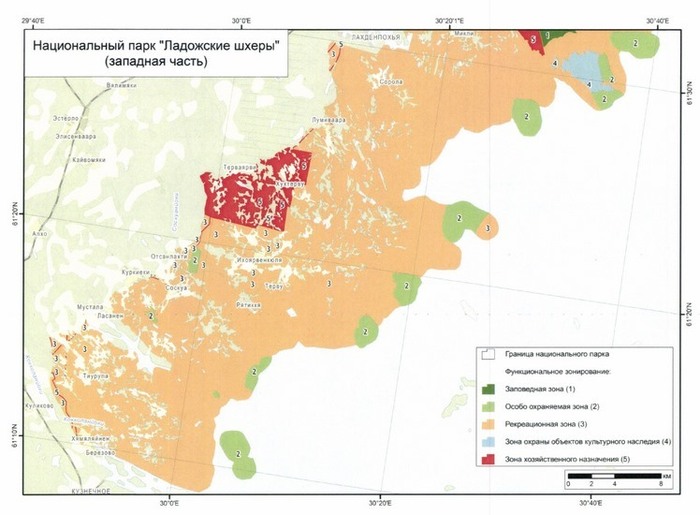

Карта нацпарка "Ладожские шхеры"

На территории национального парка запрещено находиться в заповедной и особо охраняемой функциональной зоне.

Правила посещения:

- На посещаемой территории используйте существующие дороги, тропы, места отдыха, кострища. Следуя по маршруту, не сходите с тропы.

- Оставляйте места Вашего пребывания чистыми. Мусор упакуйте и заберите с собой до ближайшего мусорного контейнера.

- Берегите любые водные источники. Ничего не бросайте и не сливайте в природные водоемы. Не мойте автотранспорт на берегах озёр, рек, прудов и родников.

- Разводите костры в специально оборудованном месте. Будьте аккуратны, соблюдайте все меры безопасности при разведении огня. Берегите лес от пожара!

- Наблюдайте за дикими животными на расстоянии. Не тревожьте животный мир.

- Берегите растения - не рвите их. Не рубите деревья. Они очень нужны природе. Любуйтесь ими и предоставьте эту возможность другим посетителям.

- Соблюдайте тишину: так вы не напугаете животных и сможете увидеть и услышать больше.

- Уважайте права других туристов: будьте внимательны к другим посетителям, которые встречаются Вам на пути. Позвольте и им получить максимальное удовольствие от отдыха.

- Оставляйте на память только положительные эмоции, фотографии, а надписи на камнях и деревьях, на стендах, ленточки на ветках деревьев вредят природе и неинтересны другим посетителям.

Оплата посещения территории национального парка Ладожские шхеры осуществляется на официальном сайте https://parkladoga.ru/. Доступна оплата банковской картой и по реквизитам НП "Ладожские шхеры" для физических и юридических лиц. Оплачивать нужно посуточно за каждого посетителя и плавсредство, на котором вы передвигаетесь.