Как устроен орган.

Главный принцип работы органа, отличающий его от большинства духовых инструментов: одна труба — одна нота. Древним предком органа можно считать флейту Пана. Этот инструмент, существовавший с незапамятных времен в разных уголках мира, представляет собой несколько связанных вместе полых тростинок разной длины. Если подуть под углом в устье самой короткой — раздастся тонкий высокий звук. Более длинные тростинки звучат ниже.

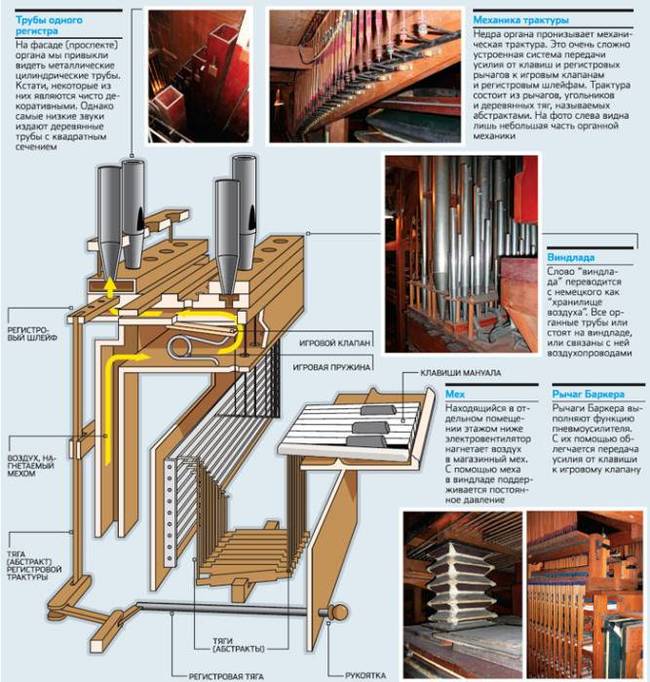

На схеме представлена упрощенная схема органа с механической трактурой. Фотографии, показывающие отдельные узлы и устройства инструмента, сделаны внутри органа Большого зала Московской государственной консерватории. На схеме не показан магазинный мех, поддерживающий постоянное давление в виндладе, и рычаги Баркера (они есть на снимках). Также отсутствует педаль (ножная клавиатура)

В отличие от обычной флейты менять высоту звучания отдельной трубки нельзя, поэтому флейта Пана может сыграть ровно столько нот, сколько в ней тростинок. Чтобы заставить инструмент издавать очень низкие звуки, нужно включить в его состав трубки большой длины и большого диаметра. Можно сделать много флейт Пана с трубками из разных материалов и разного диаметра, и тогда они будут выдувать одни и те же ноты с разными тембрами. Но играть на всех этих инструментах одновременно не получится — их нельзя удержать в руках, да и дыхания на гигантские «тростинки» не хватит. А вот если поставить все наши флейты вертикально, снабдить каждую отдельную трубку клапаном для впуска воздуха, придумать механизм, который дал бы нам возможность управлять всеми клапанами с клавиатуры и, наконец, создать конструкцию для нагнетания воздуха с его последующим распределением, у нас как раз и получится орган.

Трубы в органах делают из двух материалов: дерева и металла. Деревянные трубы, применяющиеся для извлечения басовых звуков, имеют квадратное сечение. Металлические трубы обычно меньшего размера, они цилиндрические или конические по форме и изготавливаются, как правило, из сплава олова и свинца. Если олова больше — труба звонче, если больше свинца, извлекаемый звук более глухой, «ватный».

Сплав олова и свинца очень мягкий — вот почему органные трубы легко поддаются деформации. Если большую металлическую трубу положить на бок, через некоторое время она под собственной тяжестью приобретет овальное сечение, что неизбежно скажется на ее способности извлекать звук.

«Регистр» — одно из ключевых понятий в конструкции органа. Это ряд органных труб определенного диаметра, образующих хроматический звукоряд соответственно клавишам своей клавиатуры или ее части.

В зависимости от мензуры входящих в их состав труб (мензура — соотношение важнейших для характера и качества звучания параметров трубы) регистры дают звук с различной тембровой окраской. Увлекшись сравнениями с флейтой Пана, я чуть не упустил одну тонкость: дело в том, что далеко не все трубы органа (подобно тростинкам старинной флейты) являются аэрофонами. Аэрофон — это духовой инструмент, в котором звучание образуется в результате колебаний столба воздуха. К таким относятся флейта, труба, туба, валторна. А вот саксофон, гобой, губная гармошка состоят в группе идиофонов, то есть «самозвучащих». Здесь колеблется не воздух, а обтекаемый потоком воздуха язычок. Давление воздуха и сила упругости, противодействуя, заставляют язычок дрожать и распространять звуковые волны, которые усиливаются раструбом инструмента как резонатором.

В органе большинство труб — аэрофоны. Их называют лабиальными, или свистковыми. Идиофонные трубы составляют особую группу регистров и носят наименование язычковых.

Но как же музыканту удается заставить все эти тысячи труб — деревянных и металлических, свистковых и язычковых, открытых и закрытых — десятки или сотни регистров… звучать в нужное время? Чтобы это понять, спустимся на время с верхнего яруса органа и подойдем к кафедре, или пульту органиста. Непосвященного при виде этого устройства охватывает трепет как перед приборной доской современного авиалайнера. Несколько ручных клавиатур — мануалов (их может быть пять и даже семь!), одна ножная плюс еще какие-то таинственные педали. Еще есть множество вытяжных рычагов с надписями на рукоятках. Зачем все это?

Разумеется, у органиста всего две руки и играть одновременно на всех мануалах (в органе Большого зала их три, что тоже немало) он не сможет. Несколько ручных клавиатур нужны для того, чтобы механически и функционально разделить группы регистров, подобно тому как в компьютере один физический хард-драйв делится на несколько виртуальных. Так, например, первый мануал органа Большого зала управляет трубами группы (немецкий термин — Werk) регистров под названием Grand Orgue. В нее входит 14 регистров. Второй мануал (Positif Expressif) отвечает также за 14 регистров. Третья клавиатура — Recit expressif — 12 регистров. И наконец, 32-клавишная ножная клавиатура, или «педаль», работает с десятью басовыми регистрами.

Рассуждая с точки зрения профана, даже 14 регистров на одну клавиатуру — это как-то многовато. Ведь, нажав одну клавишу, органист способен заставить зазвучать сразу 14 труб в разных регистрах (а реально больше из-за регистров типа mixtura). А если нужно исполнить ноту всего лишь в одном регистре или в нескольких избранных? Для этой цели собственно и применяются вытяжные рычаги, расположенные справа и слева от мануалов. Вытянув рычаг с написанным на рукоятке названием регистра, музыкант открывает своего рода заслонку, открывающую доступ воздуха к трубам определенного регистра.

Итак, чтобы сыграть нужную ноту в нужном регистре, надо выбрать управляющий этим регистром мануал или педальную клавиатуру, вытащить соответствующий данному регистру рычаг и нажать на нужную клавишу.

В органе нагнетаемый воздух попадает в так называемые магазинные мехи, каждый из которых связан с одной из 12 виндлад. Виндлада — это имеющий вид деревянного короба резервуар для сжатого воздуха, на котором, собственно, и установлены ряды труб. На одной виндладе обычно помещается несколько регистров. Большие трубы, которым не хватает места на виндладе, установлены в стороне, и с виндладой их связывает воздухопровод в виде металлической трубки.

Олег Макаров

Благодарим руководство Московской государственной консерватории и Наталью Владимировну Малину за помощь в подготовке этой статьи.

Статья опубликована в журнале «Популярная механика» (№1, Январь 2009).

https://www.popmech.ru/design/8568-33-tysyachi-trub-ustroyst...(c.) журнал «Популярная механика»