Чтобы помнили. Финансирование Советских войск

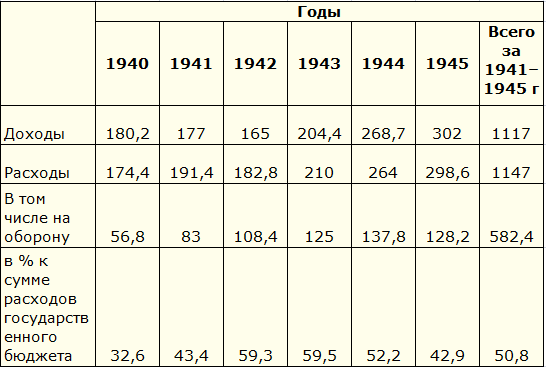

К началу войны государственный бюджет характеризовался устойчивостью. Его доходы и расходы возрастали из года в год, и, как правило, доходы превышали расходы. В годы войны государственный бюджет СССР претерпел существенные изменения. Они коснулись как доходной, так и расходной его части. Некоторые цифры, характеризующие эти изменения, показаны в табл. (в млрд. руб.).

В 1941 г. текущие доходы бюджета были меньше текущих расходов на 14,4 млрд. руб., в 1942 г. — на 17,8 млрд., в 1943 г. — на 5,6 млрд. Начиная с 1944 г. бюджетный дефицит исчезает. Однако превышение расходов над доходами в первые три года войны потребовало эмиссии для сбалансирования бюджета. Денежное обращение за годы войны выросло в 3,8 раза, при сокращении товарного оборота в 1945 г. по сравнению с 1940 г. — примерно в 3 раза.

Для сравнения заметим, что в фашистской Германии с 1939 по май 1945 г. количество денег в обращении выросло в 6 раз, в Италии с декабря 1939 г. по декабрь 1944 г. — в 10 раз, в Японии с декабря 1939 г. по август 1945 г. — в 11 раз, в дореволюционной же России за три года первой мировой войны количество денег в обращении увеличилось в 14 раз.

Эмиссия денег явилась одним из источников финансирования войны, хотя и незначительным в сравнении с такими, как прибыль и мобилизация средств населения.

В целом за 1941–1945 гг. государственный бюджет получил 545,7 млрд. руб., или 48,9 процента всех государственных доходов только от налога с оборота и отчислений от прибыли. С учетом же других поступлений денежных средств удельный вес поступлений от социалистического хозяйства в доходах государственного бюджета за годы войны составил свыше 70 процентов.

Налоги и сборы с населения до войны составляли в доходах бюджета около 5 процентов, а за 1941–1945 гг. их удельный вес превысил 13 процентов. Общая сумма налогов и сборов с населения за годы войны составила 137,8 млрд. руб.424, из них 72,1 млрд. по военному налогу.

Население Советского государства активно участвовало в финансировании военных расходов своими личными средствами: поступления от государственных займов за годы войны составили 76 млрд. руб. (за все довоенные годы поступило 50 млрд.); четыре денежно-вещевые лотереи, проведенные в 1941–1944 гг., дали бюджету около 12 млрд. руб.; 3 млрд. руб. составили специальные вклады-компенсации за неиспользованные отпуска; 17,8 млрд. руб.426 было получено от взносов в фонд обороны и в фонд Советской Армии (кроме большого количества драгоценных металлов, иностранной валюты и натуральных поступлений). В целом добровольные и обязательные платежи населения в годы войны составили свыше 26 процентов всех доходов Государственного бюджета СССР.

Наряду с перечисленными источниками финансирования военных расходов в начале войны большую роль сыграла мобилизация финансовых резервов промышленности, торговли и банков долгосрочных вложений (свыше 20 млрд. руб.).

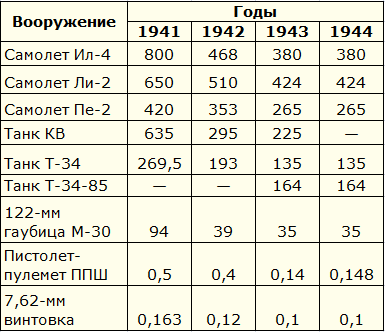

И наконец, следует отметить роль финансов в осуществлении снижения цен на военную продукцию. Огромный рост производства военной продукции, совершенствование организации и технологии производства, мобилизация внутренних ресурсов промышленности и строжайший режим экономии обеспечили снижение себестоимости сравнимой продукции военной промышленности за годы войны (по 1944 г. включительно) на сумму около 50,3 млрд. руб.

Систематическое снижение цен на военную продукцию стало существенным источником финансирования Отечественной войны.

Расходы на оборону по государственному бюджету за 1941–1945 гг. составили 582,4 млрд. руб., или 50,8 процента всей суммы расходов государственного бюджета. Правильное, целесообразное и экономное использование этих огромных ассигнований была призвана осуществить финансовая служба Вооруженных Сил.

Организация, формы и методы работы финансовой службы, сложившиеся к 1941 г., определялись ростом общей численности Вооруженных Сил, усложнением их организации, увеличением количества воинских частей и соединений, усилением технического оснащения Советской Армии и Военно-Морского Флота, изменениями, происходившими в организации их снабжения в годы, предшествовавшие началу Великой Отечественной войны.В начальном периоде войны перед финансовой службой Вооруженных Сил возник ряд сложных, требующих немедленного решения проблем. Первоочередной из них было обеспечение денежными средствами воинских частей, убывающих в действующую армию и развертываемых по мобилизации. С объявлением Указа Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации соответствующие учреждения Государственного банка СССР произвели зачисление на текущие счета воинских частей и учреждений сумм, указанных в специальных планах.

Этими планами еще в мирное время предусматривалось обеспечение потребностей Вооруженных Сил, в случае возникновения войны, на первый ее месяц. Одновременно предусматривалось прекращение действия сметы мирного времени и закрытие всех не использованных к началу войны кредитов по этой смете. Далее предполагалось, что в течение месяца будут составлены и утверждены новые сметы Наркомата обороны СССР и Наркомата Военно-Морского Флота СССР, обеспечивающие их потребности на военное время до конца текущего календарного года.

Сложившаяся после 22 июня 1941 г. военная обстановка заставила поступить несколько иначе: после открытия специальных кредитов на расходы военного времени кредиты по текущей смете не были закрыты и смета продолжала действовать. За счет ее округам и фронтам по планам финансирования третьего квартала 1941 г. были переведены кредиты на июль, а также, по их уточненным заявкам, открывались дополнительные кредиты на июнь.

Этим решались вопросы как об обеспечении денежными средствами воинских частей, убывающих на фронт и вновь формируемых, так и о сроке уточнения общей потребности Вооруженных Сил в денежных ресурсах до конца 1941 г. и утверждения новой сметы на этот период. Последнее было особенно важно, поскольку быстро меняющаяся обстановка исключала возможность в месячный срок с достаточной точностью определить потребности Вооруженных Сил в денежных ресурсах на второе полугодие 1941 г. Формально новой сметы как единого документа так и не было создано, хотя ориентировочные подсчеты делались. До конца года действовала смета мирного 1941 г., но ассигнования на третий и четвертый кварталы рассматривались и утверждались исходя из реальных потребностей и особенностей каждого из них, порядком, которым обычно утверждались годовые сметы Наркоматов обороны СССР и Военно-Морского Флота СССР. Ассигнования на расходы Вооруженных Сил в 1941 г. по государственному бюджету, как уже указывалось, составили 70,9 млрд. руб. Общая же сумма расходов Вооруженных Сил в 1941 г. составила 83,0 млрд. руб. — на 17 процентов больше общей суммы ассигнований на 1941 г. по смете мирного времени.

В дальнейшем до конца войны годовые сметы на расходы Вооруженных Сил рассматривались и утверждались порядком и в сроки, мало отличавшиеся от мирного времени. Однако, по существу, эти сметы были ориентировочными — более важное значение в годы войны приобрели квартальные планы финансирования, которые подробно рассматривались и утверждались правительством.

Окончательные ассигнования на каждый год войны определялись как сумма ассигнований на четыре квартала.

С началом войны потребовалось произвести некоторые изменения в организации финансового планирования и финансирования войск. Они не затронули основ введенного до войны Положения о финансовом хозяйстве воинской части, соединения и военного округа. Частично они были предусмотрены еще накануне войны Инструкцией о финансировании войсковых частей и учреждений Советской Армии в военное время, а в дальнейшем — вносились по мере накопления финансовой службой опыта финансирования войск в условиях войны. Система финансового планирования и финансирования совершенствовалась на протяжении всей войны.

Эти изменения заключались прежде всего в том, что для всех финансовых органов, от финансового отдела фронта и округа до воинской части, было отменено квартальное планирование. В условиях войны, особенно в начальном ее периоде, быстрая смена обстановки, частые изменения в составе фронтов и армий, переход воинских частей и соединений на финансирование от одного довольствующего финансового органа к другому, новые формирования и переформирования воинских частей делали нереальным планирование их потребностей в денежных средствах на такой относительно длительный отрезок времени, как квартал. Месячное финансовое планирование более соответствовало обстановке.

Финансирование Советской Армии начало осуществляться по схеме центр — фронт (округ) — армия — соединение — воинская часть. Появление нового звена — финансового отдела армии — сыграло положительную роль в планомерном обеспечении войск денежными средствами и усилении контроля за их использованием.

Для кассового обслуживания войск действующей армии были созданы полевые органы Государственного банка: в центре (при правлении Государственного банка СССР) — Управление полевыми учреждениями Госбанка, во фронтах — полевые конторы, в армиях — полевые отделения и в войсковых соединениях — полевые кассы Госбанка. В военно-административном отношении они подчинялись командованию тех войсковых соединений и объединений, при которых находились, а по вопросам оперативной работы — вышестоящим полевым учреждениям Госбанка.

Бюджетные счета в полевых органах Госбанка открывались финансовым отделам фронтов, армий и финансовым отделениям соединений. Воинским частям действующей армии счетов в полевых органах Госбанка не открывалось. Денежные средства каждой воинской части отпускались между 1-м и 10-м числами планируемого месяца при личной явке начальника финансовой службы воинской части в довольствующий финорган с требованием на данный месяц433. На сумму, причитающуюся воинской части, начальнику финансовой службы выдавался чек, по которому он и получал в находящемся, как правило, здесь же полевом органе Госбанка наличные деньги со счета довольствующего финансового органа. Каждая выдача денег воинской части довольствующим финансовым органом и полевым органом Госбанка фиксировалась в контрольной книжке. Эта книжка, заменявшая денежный аттестат части, а по существу и ее текущий счет, сопровождала воинскую часть при всех ее перемещениях в действующей армии вплоть до расформирования, после чего сдавалась довольствующему финансовому органу. Такой порядок создавал необходимые условия для осуществления действенного предварительного контроля со стороны довольствующего финансового органа, что широко практиковалось финансовой службой во время войны.

Для предупреждения потерь наличных денег в боевой обстановке были установлены жесткие лимиты сумм, разрешаемых к хранению в денежных ящиках воинских частей; лимитировались также остатки кредитов на счетах финансовых отделов фронтов (округов), армий и соединений.

Денежное содержание личного состава было крупнейшим расходом, требовавшим наличных денег — более трех четвертей суммы расходов действующей армии. Между тем вопрос обращения наличных денег уже с первых дней войны привлек к себе пристальное внимание. Сокращения выдачи наличных денег удалось добиться введением в практику работы полевых учреждений Госбанка вкладных операций. Постановлением правительства на них был возложен прием денежных вкладов с выдачей вкладных книжек. Условия вкладов были аналогичны условиям сберегательных касс, а по вкладным книжкам допускалось получение денег в любом филиале Государственного банка. Оформление вкладов было организовано через финорганы воинских частей и осуществлялось безналично. Сумма вкладов с 68 млн. руб. на 1 января 1942 г. возросла до 3987 млн. руб. на 1 января 1945 г.

Развитие безналичных операций позволило резко сократить выпуск наличных денег в обращение полевыми учреждениями Госбанка.

По отношению к общим выплатам средств воинскими частями сумма эмиссии составила в мае 1942 г. 34,5 процента, а в 1943 г. достигла 23,3 процента.

Нередки были случаи мобилизации личных средств военнослужащих в размерах, позволявших некоторым воинским частям обходиться без получения наличных денег. Отдельные фронты обеспечивали финансирование войск, в ряде случаев без денежной эмиссии. Так, в декабре 1942 г. Южный фронт обошелся без выпуска денег в обращение, а Донской фронт даже изъял из обращения наличность в сумме 3,7 млн. рублей. Это был существенный вклад Вооруженных Сил в дело укрепления денежной системы Советского государства в годы войны.

С переходом советскими войсками в 1944 г. государственной границы перед финансовой службой Вооруженных Сил встала новая задача: финансирование войск в иностранной валюте.

Следует при этом подчеркнуть, что главными источниками содержания советских войск на иностранной территории продолжали оставаться ресурсы Советского государства. Все основные виды материальных средств завозились из Советского Союза в натуре, и оплата их производилась в Советском Союзе за счет ассигнований по государственному бюджету СССР. Что касается использования на содержание Вооруженных Сил СССР материальных и финансовых ресурсов гитлеровской Германии и ее сателлитов, воевавших против СССР, то Советское государство исходило из того принципиального положения, что трудящиеся массы стран, на территорию которых вступали Советские Вооруженные Силы, по возможности не будут нести дополнительного бремени. Советское правительство через военные советы фронтов принимало все меры для того, чтобы в странах, освобожденных Советской Армией от фашизма, заработная плата и другие доходы трудящихся обеспечивались на необходимом уровне, осуществлялось регулирование цен на продовольствие и предметы широкого потребления и организация снабжения ими населения в пределах, допускаемых местными ресурсами. «Население Германской Демократической Республики, — писал впоследствии В. Ульбрихт, — никогда не забудет самоотверженной мирной работы советских комендантов и офицеров… Они с небывалой энергией приступили к оказанию помощи немцам, побуждая их целеустремленно и самоотверженно взяться за работу».

Источник: http://www.oboznik.ru/?p=11567

Вторая Мировая

5.3K постов9.2K подписчиков

Правила сообщества

Главное правило сообщества - отсутствие политики. В качестве примера можете посмотреть на творчество группы Sabaton. Наше сообщество посвящено ИСТОРИИ Второй Мировой и Великой Отечественной и ни в коей мере не является уголком диванного политолога-идеолога.

Посты, не содержащие исторической составляющей выносятся в общую ленту.

Запрещено:

ЛЮБАЯ политика. В том числе:

- Публикация материалов, в которых присутствуют любые современные политики и/или политические партии, упоминаются любые современные политические события.

- Приплетание любых современных политических событий, персон или организаций.

- Политико-идеологические высказывания, направленные в сторону любой страны.

- Использование политизированной идеологизированной терминологии ("совок", "ватник", "либера ст").

- Публикация материалов пропагандистских сайтов любой страны.

За нарушение данного правила администрация оставляет за собой право вынести пост в общую ленту, выдать пользователю предупреждение а так же забанить его.

Примечание: под современными политическими событиями подразумеваются любые политические события, произошедшие после 16 октября 1949 года.

Помимо этого:

- Оправдание фашизма, нацизма, неонацизма и им подобных движений.

- Публикация постов не по тематике сообщества.

- Провокации пользователей на срач.

Ну и всё, что запрещено правилами сайта.