Айгир, 2025

Ноябрьские праздники. Сколько людей знает, по какому поводу отдыхаем?

Этот вопрос оставим за рамками отчёта, но выходные – значит выходные.

В Казани льёт уже чуть ли не месяц. Такая прям осенняя осень.

Никуда особо и не выберешься. Курим карты и прогнозы погоды.

Ну вот же. Айгир. И добраться не трудно. Решено. Завтра едем.

Вашему вниманию предлагаю небольшой фото-отчёт об интересном месте в глубине Башкирских просторов – Айгир.

Статус деревня посёлок получил согласно Закону Республики Башкортостан от 20 июля 2005 г.

Населённый пункт появился при строительстве железной дороги Магнитогорск — Карламан. В нём жили семьи тех, кто обслуживал инфраструктуру разъезда.

Является важным туристическим направлением, из посёлка доступны тропы на хребет Караташ, пик Уфа и Айгирские скалы. В посёлке имеется турбаза «Горный приют «Айгир».

На машине решили не ехать. Выбрали способ такой:

На автобусе добираемся до Уфы, от Уфы едем на электричке прямо до Айгира.

Рулить всю дорогу не надо. Поспал ночь, повалялся 4 часа на электричке, и ты уже на месте.

Автобус Казань-Уфа вышел на 1700 р.\чел., Уфа-Казань на 1500 р., электричка Уфа-Айгир 500 р. В одну сторону, туда-обратно 1000 р, соответственно.

Итого на дорогу вышло 4200 р.

От автовокзала до жд идти 30-40 минут всё время вниз.

Прогноз погоды: без осадков, но днём до нуля. Проживание в палатках отмели сразу, заселились в приют Айгир. Номер 6-местный, нас трое, но больше никого не подселяют. Стоимость суток – 1900 р. Взяли на двое суток. Итого по проживанию 3800 р.\чел.

По еде, как обычно, всё просто и бюджетно: сосиски, каши, бутерброды, к чаю, кофе. Пусть будет на 1000 р.\чел.

Вот и получается сумма 9-10 тыс. на одного вышла вся поездка.

По дороге ничего, особо, интересного нет.

Одна остановка в районе Мензелинска на полчаса в кафе для сходить в туалет и червячка заморить, кому хочется.

Дальше электричка. По пути народ глазел на заснеженные вершины.

На месте были по расписанию. Наш приют. Все номера на 2 этаже. На первом этаже кухня, столовая, администрация и зал отдыха с телевизором.

Пообедав, пошли прогуляться на пару часиков, но получилось больше. Дальше узнаете, почему.

У нас по предварительному плану прогулка до Борисовых печей вдоль реки Айгир.

Осень уже совсем поздняя. Предзима уже. Таких красок, как месяц назад, уже нет. Однако и в этом времени года есть своя красота.

Доходим до камня Айгир.

Дальше по тропе будет камень и водопад Айгуль.

Водопад.

Вдоль ручья идти комфортно, но стоит подняться к дороге, то тут уже лучшей обувью будут резиновые сапоги. Доходим до Борисовых печей.

Борисовы печи

Расстояние в одну сторону: 2 км.

Время на дорогу: полчаса-час.

Общее время похода: 2 часа.

У подножия Караташа расположены очень красивые покосные поляны. На самой дальней из них и находятся остатки трех печей, в которых шел обжиг деревьев (сосен). Так на Южном Урале заготавливали древесный уголь для сталеплавильных заводов. Занимались этим промыслом отдельные семьи. Они селились хуторами в местах, где шло производство угля, и места эти назывались по фамилиям семей.

С момента появления металлургической промышленности на Южном Урале заводам требовался древесный уголь, на котором производилась качественная сталь. Сталеплавильные и чугунные заводы были и в Белорецке, и в Инзере. Между Инзером и Белорецком была проложена узкоколейная железная дорога, по которой древесный уголь доставлялся на эти заводы. Сам же уголь привозили на телегах с хуторов, где и производили этот древесный уголь.

Кроме Борисовых печей, здесь были и Суховы печи, Смирновы печи, Красавины печи и многие другие, о которых мы не знаем. Мать местного жителя Николая Челищева была Борисовой. Ее семья и занималась промыслом древесного угля.

Есть смысл обратить внимание на русские фамилии тех, кто занимался этим промыслом. Думается, что это не случайно. На заводах в начале становления металлургической промышленности работали приписные владельцам заводов крепостные крестьяне. Чтобы выкупить себя из крепостных и получить вольную, они уходили на промысел древесного угля. Работа была крайне тяжелая.

Чтобы произвести древесный уголь, надо было срубить сосны, длиной примерно в 10 метров, то есть на длину самой печи, обрубить ветки и заложить их в печь до самого верха. Сама печь была сложена из камня местной породы. Когда печь была заполнена, ее замазывали сверху глиной, чтобы при обжиге воздух не попадал внутрь. Затем печь поджигали снизу. Горение печи продолжалась неделю. Затем неделю шло остывание. После снятия глиняной корки готовый древесный уголь грузили на подводы и доставляли на ж/д станцию Айгир.

Возле печей было принято решение не идти домой, а подняться на пик Уфа. Нисколько не пожалели об этом.

Пик Уфа

Высота: 919,9 м.Хребет: Караташ.Расстояние до вершины: 3,8 км.Перепад высот: 545 м.Время на подъём: 1,5−2 часа.Общее время похода: 5 часов.Пик Уфа — высшая точка хребта Караташ. По сравнению со своей северной оконечностью — Зубами Шурале — эта вершина практически неизвестна среди туристов. Именно поэтому она идеально подходит для того, чтобы разнообразить поездки на любимый Айгир и взглянуть на него в прямом смысле с другой стороны.

Чем выше мы поднимались, тем больше снега могли видеть.

Ближе к вершине начинается курум.

Курум — термин, который используют в физической географии, геологии и геоморфологии. Он имеет два значения:

Скопления каменных остроугольных глыб, образовавшиеся естественным путём и имеющие вид сомкнутого нерасчленённого покрова на поверхности земли.

Вид земной поверхности сложного строения — курумлэнд, представляющий собой сомкнутую группу каменных глыб крупного размера с острыми обломанными краями, расположенную на нерасчленённой подстилающей поверхности различного наклона и имеющую способность перемещаться.

Название «курум» произошло от древнетюркского слова «Gorum», которое переводится как «обломки скал, валуны, осыпь».

Тут уже поинтереснее. Камни скользкие, нужно стараться идти ближе к деревьям. Там и тропа и туристические метки.

А вдалеке виднеется гора Малый Ямантау.

Хребет Малый Ямантау

Высшая точка: 976 м.

Расстояние до вершины от п. Реветь: 7 км.

Перепад высот: 600 м.

Время на подъём: 2,5−3,5 часа.

Общее время похода: 6−7 часов.

Малый Ямантау — хребет, вид на который открывается со скал Зубы Шурале. Он находится на территории Южно-Уральского государственного заповедника. Маршрут начинается от главной усадьбы в посёлке Реветь. Вход на территорию платный и только в сопровождении сотрудника заповедника.

Сверху спускалась компания в резиновых сапогах. Может внизу в них и удобно, но по камням прыгать это даже опасно.

Мы все втроём в трекинговой обуви с мембраной или в бахиллах. Это лучший вариант. Имейте ввиду это при планировании поездки.

На самой вершине небо затянуло, нас накрыл туман или облако.

Всё стало чёрно-белым. Поднялся ветер.

Но и тут наш дрон немного полетал.

Тут уже совсем зима-зима.

И тут вышло солнышко.

Картинка раскрасилась.

Подышав свежим воздухом, попив чаю, мы выдвинулись в сторону дома.

Дорога вся в воде. Лучшая обувь здесь снова резиновые сапоги. Заготовка сена.

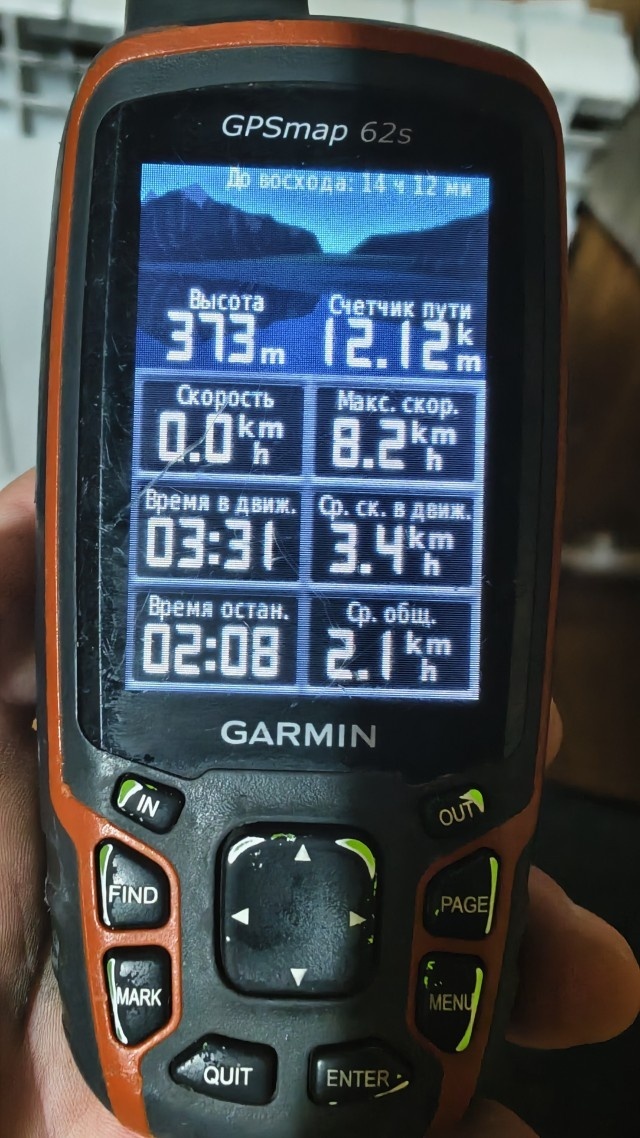

Сегодняшний маршрут около 12 км. А теперь ужин и отбой.

Связи тут нет совсем, заняться особо тоже нечем, поэтому пораньше ляжем спать и завтра, полные сил, пойдём на "Зубы Шурале".

Утром встали поздно, около 9 было на часах.

Наш, скажем так, номер.

Напоминает камчатские приюты.

Завариваем термос и, как говорится у нас в Татарстане, алга.

Зубы Шурале

Высота: 689 м.Хребет: Караташ.Расстояние до вершины: 3 км.Перепад высот: 314 м.Время на подъём: 1−2 часа.Общее время похода: 4 часа.Зубы Шурале — скалы на северном склоне хребта Караташ, известные также как Айгирские или Орлиные скалы. Наверное, самое популярное туристическое место республики с одним из самых захватывающих видов. В ясную погоду отсюда открывается удивительно живописная панорама от хребта Зимардан на западе до Межгорья на востоке.

Существует легенда о храбром коне, который спас свой табун от волков, приведя их в сторону и совершив смелый прыжок с утеса в бездонную бездну. Другие истории говорят о том, что жеребец совершил этот прыжок, чтобы избежать приручения человеком.

Местное население также дало скалам другое название — Зубы Шурале, связанное с башкирским эпосом о мистическом старичке Шурале, духе леса в облике человека с длинными ушами.

Одной из известных локаций на пути к вершине является Орлиная скала, или Орлиное гнездо. Однако географически правильное название для этой горной системы, включающей Айгирские скалы и Зубы Шурале, — скалы хребта Караташ.

И снова зима.

Погода солнечная, но очень ветрено.

Отщепенец, похожий на Усьвинский чёртов палец.

Самое, наверное, популярное место для фото.

Внизу река Малый Инзер.

Мы идём на спуск. Вообще, при планировании маршрута, стараемся не идти обратно по тому же пути, что и вверх. Так и здесь получилось.

Дальше пошли вдоль речки Малый Инзер до д. Айгир.

Малый Инзер с дрона.

Айгир. Тут ещё одна точка – скала Ханифа.

Приезжающие художники всегда ее рисуют, а туристы – фотографируют. Именем Ханифа назвали ее Татьяна Дмитриевна и Ида Арнольдовна, но не без оснований.

Понятно, что был некий Ханиф. Он уже умер, причем от болезни, которой страдают почти все мужчины башкирских деревень, — от пьянства. Но Татьяна Дмитриевна помнила его молодого, сильного, невероятно отзывчивого и добродушного. Каждую весну он первый залезал на эту скалу, собирал на ее обрывистой части дикий чеснок, а его мама Фая-апа жарила пирожки с начинкой из этого молодого чеснока и всех угощала.

Ханиф построил дом напротив этой скалы, хороший, крепкий дом, но никто там не живет, хотя дети его живы.

Тут тоже немного полетал, но аккумулятор сел и был в единственном числе. Так что материала с него не получилось.

А у нас оставалось ещё немного времени до темноты и мы решили добить день ног ближайшей горой.

Черничная гора

Расстояние в одну сторону: 700 м.Время на дорогу: 25 минут.Общее время похода: 1 час.Слева от Караташа можно видеть конец небольшого хребта, который в народе называют Черничной горой. В хорошую погоду вид на хребет Караташ оттуда потрясает своим великолепием. Там действительно растет черника, целебные свойства которой трудно переоценить. На ней расположен сосновый бор. Туристы любят останавливаться на этой горе, поскольку там нет комаров, и вид замечательный.

Туда мы пошли через Барсучьи скалы.

Барсучьи скалы — живописные скальные участки пластинчатого характера, типичные для Уральских гор. Внутри таких скал есть крупные щели, которые называют барсучьими норами.

Солнце уже зашло за гору.

Времени для спуска к приюту достаточно.

Вернулись до темна.

Наш сегодняшний пробег, чуть больше вчерашнего.

Забурились на кухню, плотно поужинали.

Утром встали в 7 по местному времени (в Казани ещё 5 утра), электричка в 9:05.

Попрощались с местом.

Температура в 9 утра.

И укатили в Уфу. Тут у нас пересадка 4 часа. Решили немного погулять.

Первая точка – старая водонапорная башня.

Здание водонапорной башни занимает видное место в истории столицы республики. В начале XIX века жители Уфы могли получить воду только у Оренбургской переправы. В 1898 году инженер С. Х. Кирпичников разработал проект первой скважины на правом берегу реки Белой, положив начало решению проблемы водоснабжения. В 1899-1900 годах на деньги от займа была построена водопроводная башня, а в 1901 году проложили водопровод. Вода из паровой насосной станции поднималась по трубам в башню, откуда самотёком подавалась горожанам.

Башня активно использовалась до 1963 года. После этого ее судьба претерпела изменения: башня была преобразована в обсерваторию для наблюдения за искусственными спутниками Земли. В 1976 году научная обсерватория была закрыта, а оборудование передано Уфимскому планетарию.

Территория вокруг благоустраивается. Отсюда хорошие виды на реку Белая и жд мост.

Попили чаю из термоса с бутербродами и выдвинулись к следующей точке – памятник Салавату Юлаеву.

Эта скульптура, созданная выдающимся советским скульптором Сосланбеком Тавасиевым, признана настоящим шедевром монументального искусства. Значимость памятника подчеркивается тем, что его изображение украшает герб Башкортостана, символизируя глубокое уважение к исторической фигуре Салавата Юлаева и его вкладу в историю региона. Для жителей и гостей Уфы это место стало знаковым, олицетворяя дух свободы и национальную самобытность.

Особого внимания заслуживает уникальное инженерное решение монумента. Несмотря на свою внушительную массу, составляющую около 40 тонн, статуя имеет всего три точки опоры. Эта конструктивная особенность придает скульптуре удивительную динамику и ощущение стремительного движения, словно всадник на вздыбленном коне вот-вот сорвется с места. Такая инженерная смелость делает памятник не только культурной достопримечательностью, но и объектом восхищения с точки зрения технического исполнения.

Однако сам памятник был на реконструкции. От него осталась только половина коня.

Идём на набережную.

Ничего особенного на набережной нет.

Доходим до парка Салавата Юлаева.

Сад неоднократно перестраивался и менял названия, отражая исторические перемены в городе. На протяжении своей истории объект носил имена различных общественных деятелей — Николая Богдановича, Егора Созонова, Надежды Крупской. Но в 1991 году он получил современное название в честь национального героя Башкирии — Салавата Юлаева. Выбор был не случаен, ведь сад располагается на Случевской горе, которая является одним из символических мест, связанных с именем национального героя.

Мост в парке.

На выходе из парка лицезреем панораму. По центру – монумент Дружбы.

На месте, где установлен монумент, ранее находился Уфимский кремль с дубовыми башнями. Это историческое здание было уничтожено в результате пожара 1759 года, который опустошил множество домов и храмов в Уфе из-за отсутствия системы пожарной безопасности. В начале XVII века здесь был построен первый православный храм города — Троицкая церковь (первоначально — Смоленский собор), которая долгое время оставалась главной церковью Уфы. Во время советской власти храм был закрыт, а в 1956 году было принято решение о его сносе. Частично на месте разрушенной церкви и был возведён современный монумент, основание которого включает следы подорванного фундамента храма.

Чуть ниже и левее - Памятник «Уфа — Город трудовой доблести» был открыт в 2018 году и представляет собой высокую стелу, окруженную полукругом с лицами и памятными событиями трудовой славы Башкортостана.

Хотели пообедать в столовой, но обойдя штуки 3, все они оказались закрыты на праздничные дни.

Времени у нас совсем не оставалось и мы на такси за 200 р доехали до автовокзала.

Рядом с ним перекусили в забегаловке и укатили домой.

Чтобы мы сделали не так? Можно было пойти на Черничную, Ханифа, Барсучьи в первые полдня. А в целый второй день можно было бы пойти через Борисовы печи на Уфу, оттуда траверсом по хребту Караташ до Шурале, там спуститься вниз. Таким образом подъём был бы один, а не два. Это на заметку.

Выходные прошли активно и интересно. Ноги не затекли на диване, а прыгали по камням, лёгкие дышали горным воздухом, глаза не пялились в экран, а созерцали красоту, уши чувствовали ветер и шум воды, душа отдыхала от единения с природой.

Очень довольны погодой и новой точкой на карте, чего и всем желаем.

Ну и на этом у меня всё.

Всем кумыса!

Не смог полноценно выложить пост. Ограничение по количеству фото.

Ниже ссылки на полную статью и небольшой фильм по Айгиру.

Видео:

Статья на Дзен: