Аравия до ислама

Особенности природных условий Южной Аравии — большая изрезанность рельефа, контрасты климатических зон, сравнительно узкие долины-вади, пригодные для земледелия, способствовали тому, что пришельцы, селясь отдельными племенными или родовыми группами, создавали изолированные очаги культуры. Одним из следствий такой изоляции явилось сосуществование на небольшой территории в течение долгого времени не менее четырех особых языков. Явственные черты самобытности имели и возникавшие здесь с конца II тыс. и до VI в. до н. э. цивилизации: Сабейская, Катабанская, Хадрамаутская и Маинсская, сосуществовавшие на протяжении I тыс. до н. э.

В первой половине I тыс. до н. э. это уже были высокоразвитые общества, основывавшиеся на орошаемом земледелии, с многочисленными городами, развитой архитектурой и искусством. Важнейшую роль начинают играть технические культуры, и прежде всего деревья и кустарники, дающие ладан, мирру и другие благовонные смолы которые пользовались высоким спросом в странах Ближнего Востока и Средиземноморья. Разведение благовонных деревьев стало источником процветания государств Древнего Йемена — «Счастливой Аравии». Вывоз благовоний способствовал увеличению обмена и торговли, расширению культурных контактов. В X в. до н. э. Саба завязывает торговые и дипломатические отношения с Восточным Средиземноморьем. К VIII в. до н. э. Сабейское государство впервые вступает в контакт с Ассирийской державой и, видимо, не позднее VII в. до н. э. колонизует территорию современной Северо-Восточной Эфиопии.

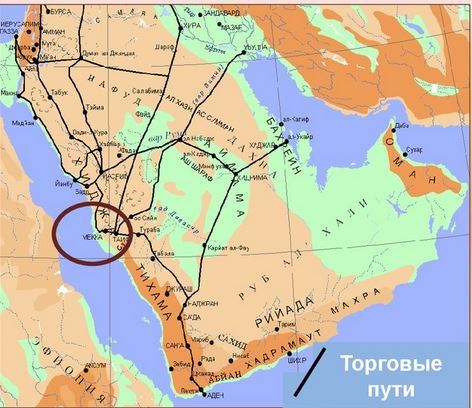

Производство ладана, мирры и др. было сосредоточено главным образом в прилегающих к Индийскому океану районах Хадрамаута (и частично Катабана), а внешняя караванная торговля с VI в. до н. э. оказалась в руках Майна. Отсюда начиналась главная часть караванного «Пути благовоний». В дальнейшем маинцы создают караванные станции и торговые колонии в Северо-Западной Аравии и начинают совершать регулярные торговые путешествия в Египет, Сирию и Двуречье, а затем и на о-в Делос.

Место, занимаемое Южной Аравией на морском пути из Индии в Африку и Египет и далее, в Средиземноморье, уже в первой половине I тыс. до н. э., также определило и ее роль как важнейшего посредника в обмене товарами между древними цивилизациями Южной Азии и Ближнего Востока, бассейном Индийского океана и Средиземного моря. Гавани Хадрамаута и Катабана служили перевалочными пунктами для этих товаров, которые отсюда караванными путями шли на север — в Египет, Сирию, Двуречье. Дело облегчалось особым режимом ветров, дующих в северной части Индийского океана, который позволял зимой от гаваней западного побережья Индии плыть прямо к Юго-Западной Аравии и Восточной Африке, тогда как в летние месяцы ветры обеспечивали плавание из Южной Аравии и Африки в Индию.

К началу нашей эры происходит резкое изменение ситуации на путях вывоза благовоний, что повлияло на последующее развитие местных цивилизаций. Уже в середине II в. до н. э. Красное море и западная часть Аденского залива оказываются освоенными греко-египетскими мореплавателями и купцами. На своих кораблях они достигают северного побережья Сомали и Адена, где товары, привезенные из Индии йеменскими и индийскими моряками, перегружаются на их суда. В конце II в. до н. э. по монополии Южной Аравии в транзитной торговле между Индией и Египтом был нанесен тяжкий удар. Открытие греко-египетскими мореплавателями режима муссонов позволило им совершать прямое плавание в Индию и обратно. Уже через каких-нибудь сто лет в Индию ежегодно отправлялось из Египта свыше 100 кораблей. С захватом Сирии и Египта Римом в I в. до н. э. положение еще более осложнилось. Внутри-аравийская торговля хиреет, борьба в Южной Аравии с I в. н. э. ведется уже не за господство на торговых путях, а непосредственно за земли, где растут деревья, дающие благовония, и за приморские районы, где располагались гавани для вывоза этих благовоний.

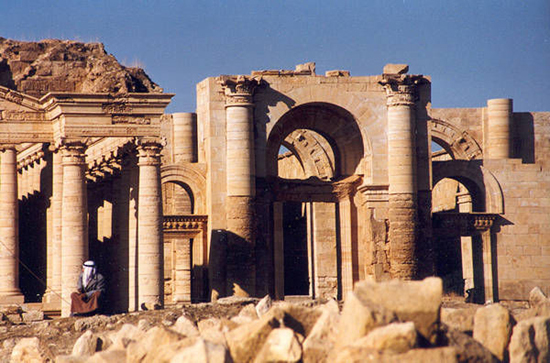

Основатели древнейеменских цивилизаций принесли с собой в Южную Аравию прочные знания, представления и навыки во многих областях хозяйственной и культурной жизни — об этом свидетельствуют великолепные постройки из камня, огромные города, сооруженные на искусственных холмах в долинах-вади, непревзойденное мастерство строителей гигантских оросительных систем. Об этом же говорит и богатство духовной жизни, отразившееся в сложных представлениях о мире богов, в создании собственной «интеллигенции духа» — жречества, в чрезвычайно широком распространении письма.

Следствием особых природных условий существования древних южноаравийских цивилизаций и особенностью их развития были близкое соседство и взаимодействие с кочевыми племенами внутренней Аравии. Часть этих племен постоянно стремилась выйти из пустынной страны в земледельческие районы и осесть там. Скотоводческие племена находились на значительно более низком уровне хозяйственного и культурного развития. Оседая в течение веков (в особенности начиная со II в. н. э.) на землях Йемена, они вступали в непосредственный контакт с местными цивилизациями. Это в немалой степени вело к общему упадку хозяйственной жизни и культуры, к тому, что местное население все более растворялось в массе пришлых племен и родов, утрачивало свою самобытность и язык, «арабизировалось». Неодолимое и все нарастающее воздействие отрицательных факторов предопределило постепенный упадок южноаравийских цивилизаций уже с первых веков нашей эры и их гибель в VI в.

То обстоятельство, что Южная Аравия, в особенности ее внутренние, наиболее развитые центры цивилизаций, все менее могла пользоваться выгодами особого положения на пересечении торговых путей, вовсе не означало, будто само это положение потеряло всякое значение в глазах великих империй древности. Можно даже утверждать, что с конца I в. до н. э. оно неизменно возрастало, а Аравия в целом и Южная Аравия в частности приобретали характер важнейшего элемента международных отношений.

На рубеже нашей эры естественными центрами распространения в Южной Аравии позднеэллинистических влияний (а впоследствии— христианства) стали как раз торговые поселения греко-египетских купцов в приморских торговых городах (Адене, Кане, на о-ве Сокотра). К этому времени относятся засвидетельствованные в иконографии попытки создания аллегорических образов южноаравийских богов и их «эллинизации». В первые века нашей эры в греко-римской среде Адена и на Сокотре начинает распространяться и христианство.

С IV в. н. э. Восточная Римская империя прилагает усилия к насаждению в Южной Аравии упомянутой религии, используя для этого как миссионерскую деятельность Александрийской церкви, так и христианизированную верхушку Аксума — государства, возникшего к началу нашей эры на территории Эфиопии и захватившего уже в начале II в. некоторые прибрежные районы в Юго-Западной Аравии. Вскоре Аравию наполнят еще ариане, монофиситы, несториане и др. К этой картине надо добавить местную древнюю языческую религию и примитивные культы бедуинов, оказывающих все большее влияние на политические события на юге Аравийского п-ова.

В ожесточенную борьбу идей, сопровождавшуюся столкновениями, вторжениями аксумитов, вовлекались широкие круги южноаравийского общества… Со всей очевидностью предстал главный политический вывод этой борьбы: и христианство любых толков, и иудаизм ведут к потере независимости, к порабощению страны иноземцами. Однако идеологический взрыв предотвратить было невозможно. Борьба идей распространялась за пределы юга Аравии, вовлекая в свою орбиту торговые пункты на караванных путях. Постепенно в этой борьбе пробивала себе дорогу другая главная политическая идея — идея единства и противостояния. Рождался ислам.