PuNiSheR2by

История изобретений или как машины убивали своих создателей

Промышленная революция, как и любая другая, не может обойтись без торжествующих победителей и горюющих неудачников. К сожалению, многие неудачи оказались фатальными для изобретателей. Как сказал на смертном одре один из изобретателей «жертвы неизбежны»

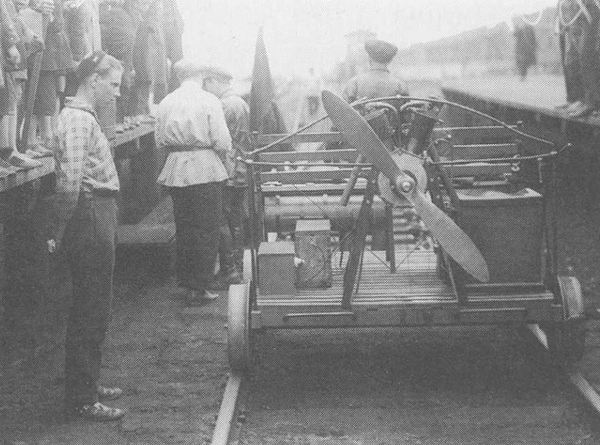

Поезд с пропеллером

Валериан Абаковский погиб в возрасте 25 лет. Он был инженером-самоучкой, работал шофером, развозил тамбовских чекистов. Человек без крепкого профильного образования в советской России, разрываемой гражданским конфликтом, попытался ускорить железнодорожное сообщение между городами. В те времена поезда, особенно российские, не могли разогнаться во всю ивановскую. Во многом это было обусловлено плохим состоянием железнодорожных путей.

Но Абаковский сумел сконструировать аэровагон, способный развивать скорость вплоть до 140 км/ч и проноситься по рельсам со страшным грохотом. Этого удалось добиться за счет обтекаемой формы дрезины, авиационного двигателя и двухлопастного воздушного винта. С позиций сегодняшнего дня данная конструкция выглядит крайне ненадежной. Однако большевистское руководство, ведомое революционным духом, решилось и на революцию в железнодорожном транспорте. Молодому шоферу выделили время и деньги, и к 1921 году его идея обрела материальное воплощение.

Некоторые источники утверждают, что к моменту катастрофы в июле 1921 года аэровагон Абаковского уже накатал почти 3000 км. Естественно, какие-то испытания все же проводились перед тем, как загрузить в дрезину видных коммунистов со всего мира. Но насколько тщательными они были, история умалчивает.

В июле 1921 года в Москве проходил Третий конгресс Коммунистического интернационала. Часть иностранной делегации вместе с заслуженным большевиком Федором Сергеевым 24 июля отправилась в Тулу на встречу с шахтерами. В вагон поместилось около 20 человек, которые благополучно преодолели более 180 км до пункта назначения. С ними был и Абаковский. Завершив общение с пролетариатом, делегация собралась в обратный путь. Благо на скоростном аэровагоне, который ехал со средней скоростью 85 км/ч, поездка должна была стать недолгой.

Вот только вернуться в Москву семерым пассажирам дрезины с пропеллером не удалось. На полпути, близ Серпухова, аэровагон ушел под откос, похоронив вместе с собой шестерых пассажиров и смертельно травмировав еще одного. Последствия трагедии сухо описала газета «Правда»: «Из находившихся в вагоне 22 чел. убито 6: Отто Струнат (Германия), Гельбрих (Германия), Хсоолет (Англия), Константинов Ив. (Болгария), председатель Ц.К. союза горнорабочих т. Артем (Сергеев) и т. Абаковский. Тяжело ранены шесть человек, из которых наиболее серьезно пострадал т. Фриман Поль (Австралия)».

Естественно, официальной причиной аварии назвали ужасное состояние железнодорожных путей: аэровагон просто подскочил на ухабе и сошел с рельсов. Позже появилась и конспирологическая теория. Сын большевика Сергеева подозревал в организации крушения Льва Троцкого, по чьему указанию на рельсы могли положить камни. Ведь до Тулы аэровагон доехал без проблем.

Испытание скоростной аэродрезины. Ленинград. 1929

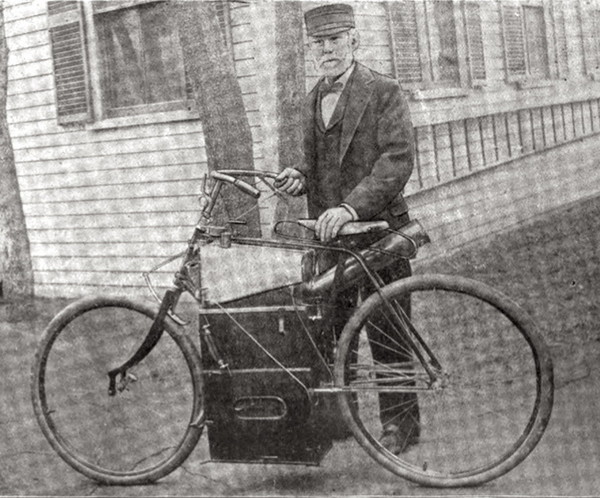

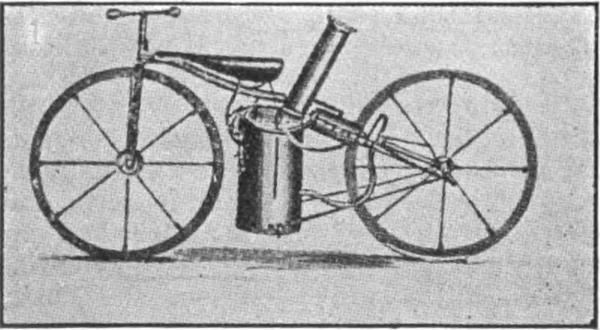

Слишком быстрый велосипед

Сильвестра Ропера называют одним из первых создателей прототипа автомобиля и мотоцикла. Еще в 1863 году, за 20 лет до первого автомобиля Карла Бенца, он изобрел повозку с паровым двигателем. Его нередко видели в окрестностях Бостона разъезжающим на собственном изобретении. Но не повозка убила Ропера, а его паровой велосипед.

Двигатели в те годы устанавливали на все, что двигалось при помощи гужевой тяги или стояло на месте. Ропер был одним из таких изобретателей. В период между 1867 и 1869 годами он работал над тем, чтобы заставить двухколесный велосипед двигаться без прикладывания усилий со своей стороны. Историки расходятся как в датах, так и в том, стоит ли считать изобретение Ропера мотоциклом. Словари дают определение этого транспорта как двухколесного, приводимого в движение двигателем внутреннего сгорания. У Ропера был двигатель, но только паровой.

Модель велосипеда Ропера, которая выставляется в Смитсоновском институте, сделана на основе специально смоделированной металлической рамы. Колеса также выполнены из металла, но имеют деревянные спицы. Между колесами, под наездником, помещался котел, из которого за спину уходила труба. Определенно, когда мистер Ропер колесил по ярмаркам на своем велосипеде, то привлекал внимание не только невероятным дребезжанием колес и работающего двигателя, но и дымовыми эффектами.

В нижней части котла была топка, в которую через дверцу подавался уголь. К верхней шла система трубок от ручного водяного насоса. Вода туда подавалась из бака, который одновременно являлся и сиденьем велосипеда.

Смертельный дельтаплан

Отто Лиленталь считается немецким пионером воздухоплавания, известным на родине как «летающий человек». Он первым во второй половине 19 века неоднократно поднимался в воздух не с помощью силы моторов или нагретого воздуха, а благодаря дельтапланам. Они его и сгубили.

Еще в детстве, вместе со своим братом, Отто смастерил крылья, которые крепились к рукам, но взлететь у него так и не получилось. Отучившись на инженера и пройдя стажировку в компании Schwarzkopf, молодой человек основал предприятие, занимающееся разработкой котлов и паровых двигателей, и продолжил стремиться к своей детской мечте покорить небо. Инженер пристально изучал строение птичьего крыла и даже написал книгу «Полет птиц как основа искусства летать».

В 1894 году, после неоднократных экспериментов на рукотворных и природных холмах, Лиленталь запатентовал дельтаплан. На нем он совершил более 2000 успешных полетов общей продолжительностью в 5 часов. Да, все они были выполнены с небольших холмов. Но тем самым инженер по праву заработал себе прозвище «летающий человек».

Начинал он с небольших дистанций в 25 метров. Позже приспособился ловить ветер и зависать неподвижно над одной точкой, параллельно указывая фотографам лучший ракурс для съемки. Одно из самых дальних расстояний, которые преодолел Отто на дельтаплане, равнялось 250 метрам. Немец постепенно нащупывал дорогу для будущих авиаторов. Всего за 5 лет он разработал дюжину моделей монопланов, орнитоптеров и бипланов.

9 августа 1896 года стояла прекрасная для полетов погода: светило солнце, а температура воздуха колебалась в пределах 20 градусов по Цельсию. Изобретатель по обыкновению отправился на свой излюбленный холм. Первые три полета прошли отлично, а вот с четвертым возникла фатальная проблема — дельтаплан стал стремительно снижаться, опустив нос к земле. Сместить центр тяжести воздухоплавателю не удалось, и он рухнул с высоты 15 метров на землю.

Источник: onliner.by