Starry arms или Романс о моргенштерне.

Русский ушкуйник Филька Рватый. За многочисленные свои прегрешения схвачен, бит батогами, клеймён вырыванием ноздрей. Обложенный царскими стрельцами, имея при себе только кистень, яростно сражался против целого отряда, уничтожил больше половины противников, попал в плен и был повешен.

Генри Престон «Пятнадцать отважных»

Про гуситские войны написано много, а вот про использовавшееся в те времена оружие — нет. Говорят лишь, что дрались чехи с немцами на одних только кистенях и боевых цепах, которые в массовом сознании стали своего рода символикой гуситских войн. Впрочем, это в определённой мере справедливо: роль ударно-дробящего оружия в XIV-XV веках действительно очень велика. О нём и пойдёт речь.

В Сети бытует множество мифов, связанных с весовыми и размерными параметрами различных кистеней. Пишут, что могучие рыцари дрались пятикилограммовыми цепами так, что обломки вражеских доспехов разлетались на несколько метров вокруг. В определённой мере это заблуждение: для рабочей части «классического» боевого кистеня масса в 400 граммов — почти предел. Но что есть «боевой кистень»? Уместно ли относить к одной категории большой двуручный кеттенморгенштерн, гуситский «кропач» и то, что является кистенём в узком смысле термина?

Раз уж прозвучали названия, приведем и расшифровку. «Кеттен» по-немецки — цепь, следовательно, кеттенморгенштерн — цепной моргенштерн (просто моргенштерном именовалась шипастая булава, ударная часть которой посажена не на цепь, а непосредственно на древко). В переводе с немецкого Morgenstern — «утренняя звезда» (форма и в самом деле напоминает звезду, плюс к тому данное словосочетание — устаревшая форма приветствия «Доброе утро!»). Фламандское название подобного оружия — «годендак» («добрый день»). Отичный способ сердечно поприветствовать врага!

У чехов такой юмор приобрёл слегка еретический оттенок, что для эпохи религиозных войн неудивительно. Название «кропач» распространилось потому, что некоторые боевые цепы по форме сильно напоминали церковное кропило — притом что от удара во все стороны разлетались брызги крови. Вероятнее всего, это весёленькое название родилось в среде таборитов, но потом оно прижилось и у католиков: аналогичное сравнение перекочевало в языки нескольких европейских стран.

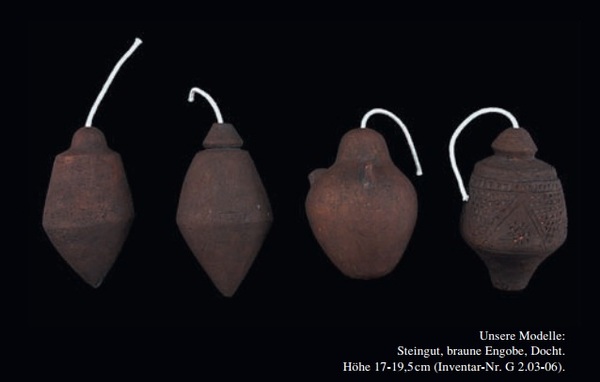

Да, и чтобы не возникало путаницы: у цепа рабочая часть представляет собой палку-«веретено» (то есть нунчаку — это, по сути, цеп). Било же кистеня и его производных чаще всего имеет шарообразную форму.

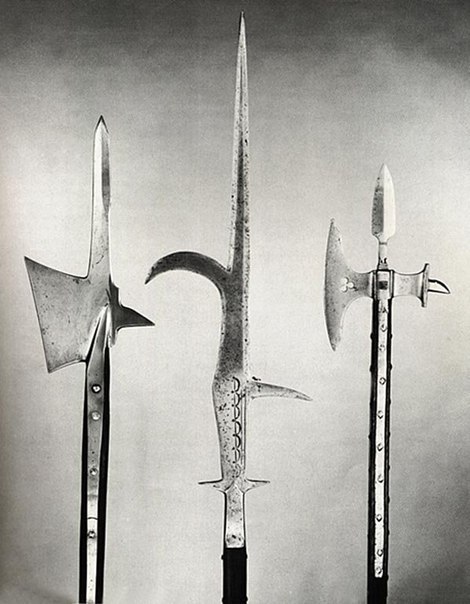

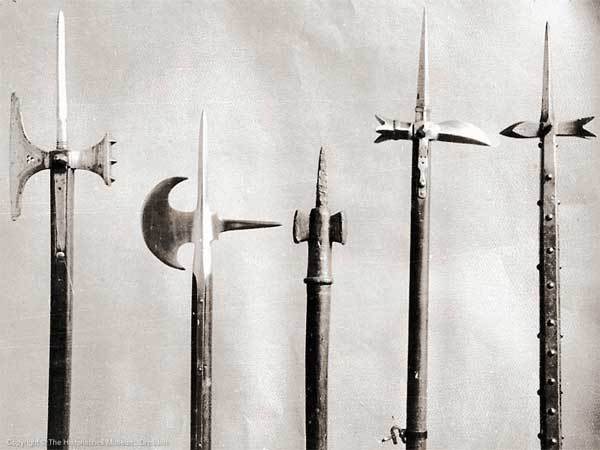

Раз уж разговор пошёл о форме рабочей части: у кеттенморгенштерна било тоже могло иметь не шарообразные, а грушевидные очертания, могло представлять собой усечённый конус и разного рода биконические, пирамидально-призматические фигуры. Наиболее крупные из них бывали объёмом порядка 700 см3: они присутствуют в каталожных описях, да и сохранившиеся образцы выставлены в музеях Европы. Существовали даже смертобоища с билом под 800 см3 и древком, как у алебарды. А кеттенморгеншетрнов с рабочей частью в 400–500 см3 (то есть до полулитра), было даже немало. Стоит отметить, что это фактически рабочий максимум. Он только по весу рабочей части приближается к 4 кг, а если учесть цепь и рукоять (неизбежно прочную, массивную, вырезанную из плотного дерева вроде вяза, да ещё в паре мест окованную железом, а порой и с дополнительными остриями), то весь агрегат точно потянет на шесть кило.

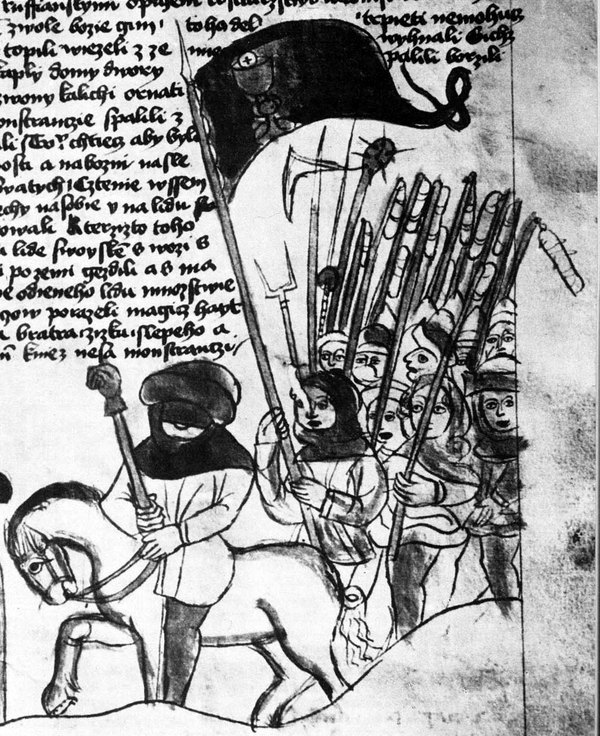

Ян Жижка с большим пехотным кеттенморгенштерном. Это самое известное изображение полководца, часто воспринимающееся как прижизненный портрет, хотя оно века на два моложе гуситских войн.

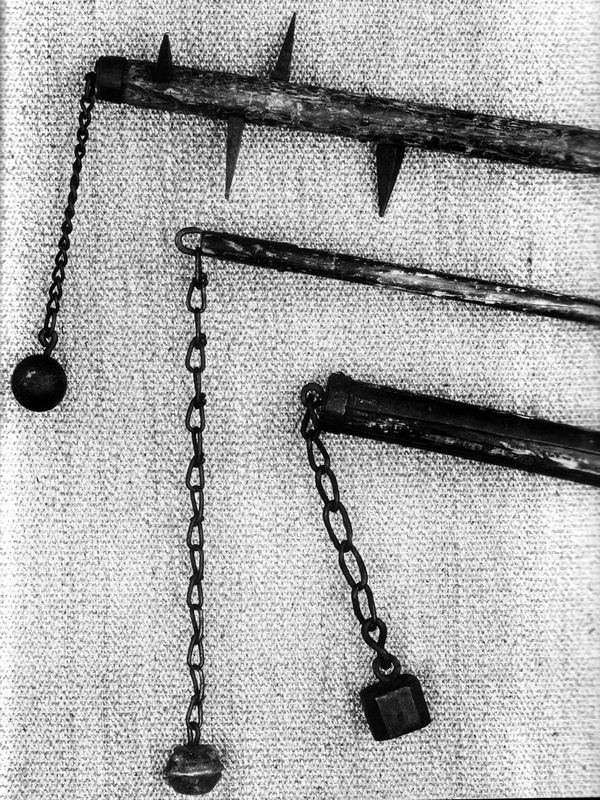

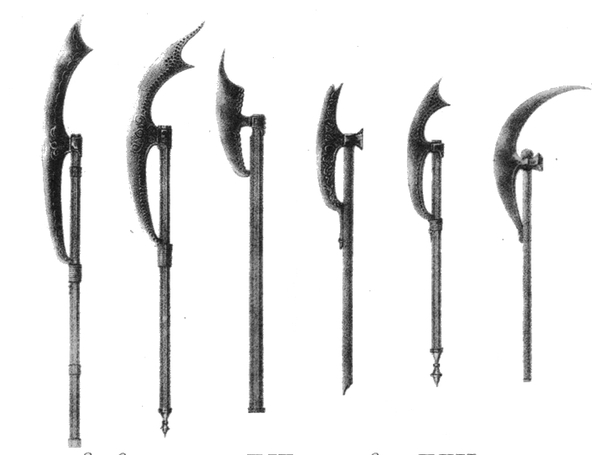

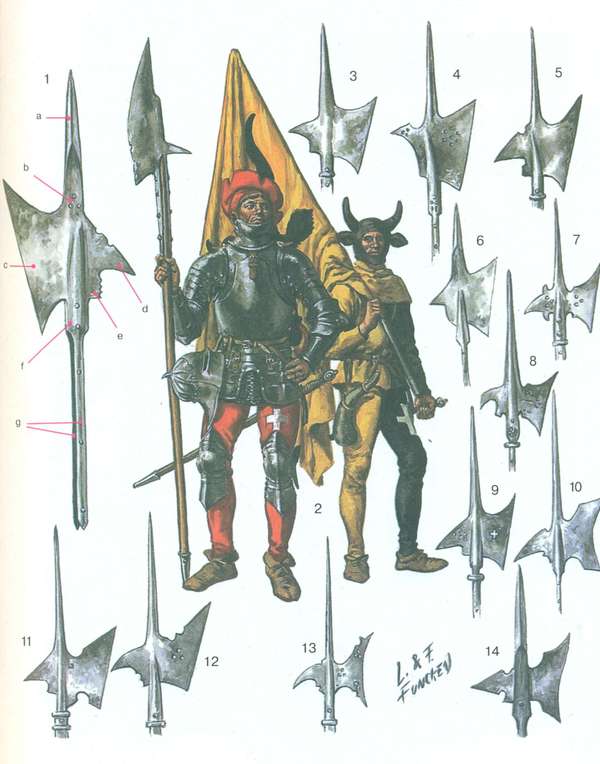

Различные типы ударно-дробящего оружия гуситских времён.

Столь тяжёлых алебард на свете не бывало вовсе, да и самые огромные мечи-двуручники из числа боевых не дотягивают до этого веса примерно килограмм, чаще полтора. Оговорка насчёт боевых важна: парадный или тренировочный двуручник бывал на четверть, даже на треть массивнее реально воевавших «коллег». Очень может быть, что и вышеупомянутые смертобоища применялись не столько в бою, сколько перед ним для подготовки бойцов. Для Средневековья такой метод вполне типичен.

Так или иначе, большой кропач — самый массивный вариант древкового оружия. Причём бывают на одном оружии и три шара: не максимального размера, но этак по 200 + 50 см3 каждый. У некоторых разновидностей кистеней шипастый шар крепился к древку очень коротким, буквально однозвенным отрезком цепи. В других же вариантах вполне цеповой «ударник» — цилиндрический, деревянный, окованный на конце и по центру железными «поясками», в которых фиксированы группы шипов, — посажен на цепочку весьма длинную, сантиметров тридцать. По длине древка эти конструкции различить не получится: оно в большинстве случаев предназначено для двуручного хвата, и габариты его, независимо от формы ударника, обычно колеблются в пределах 110–180 см.

Самый большой из известных кеттенморгенштернов хранится в Оружейном музее Гарца, Австрия. Общая длина, считая рукоять вместе с 17-звенной цепью и овальным 14-шиповым ударником, составляет 252 см. Данные по весу всего оружия не публиковались, но вес ударника известен и составляет 12 кг! Время изготовления точно не определено, но это в любом случае довольно поздний образец. Следов износа на рабочей части не видно: похоже, в бою «звезде» побывать не довелось. Можно предположить, что изготовитель рассчитывал на тролля или гигантопитека, но с последними возникли какие-то проблемы, поэтому кеттенморгенштерн так и остался бесхозным...

Речь пока о том, что сохранилось «в железе». Если же говорить об изображениях, то у нескольких известных художников — это Буркхмайер, Трайцзауэрвайн и даже сам великий Дюрер! — очень редко, но встречаются рисунки особо огромных кеттенморгенштернищ. Их рабочая часть — воистину «утренняя звезда», шипастый шар размером чуть ли не с детскую голову. Древко во всех этих случаях показано реалистично: не алебардных габаритов, а менее чем до плеча (по-настоящему тяжёлой «утренней звездой» даже при двуручном хвате невозможно орудовать, если рукоять окажется ростовых пропорций). Надо думать, без изрядной гиперболизации тут не обошлось. Тот же Дюрер, хотя он и был подлинным мастером не только изобразительных, но и боевых искусств, случалось, всё-таки забегал в «фантастическое оружиеведение», причём именно в случаях с моргенштернами! Обратим внимание: все перечисленные художники — немцы XVI века. Времена уже не гуситские, стрелковое оружие составляет значительную конкуренцию холодному, моргенштерны «выходят из моды».

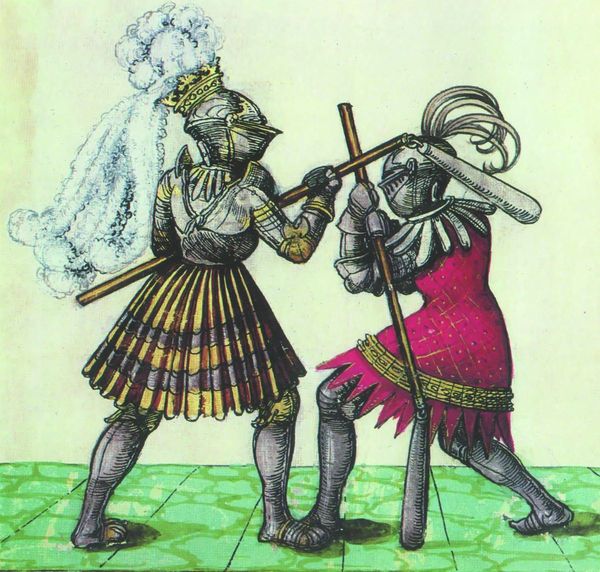

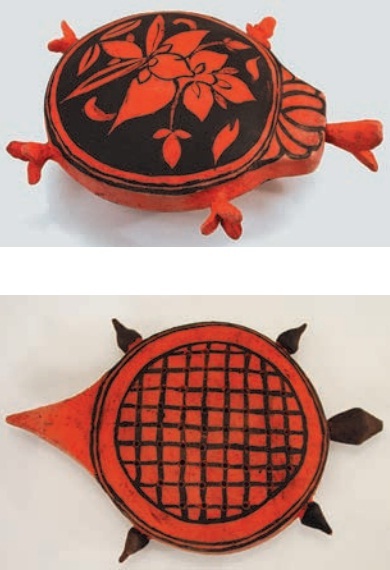

Тройной кеттенморгенштерн в турнирном поединке XIV века.

К слову, у боевых цепов (которые можно отнести к тому же классу, что и кистени-гиганты) било, случалось, достигало длины свыше 60 см, а объёма — крепко за два литра. Правда, в таких случаях оно обычно было окованным железом, а не цельнометаллическим. По крайней мере, в крестьянском, солдатском и стражническом вариантах.

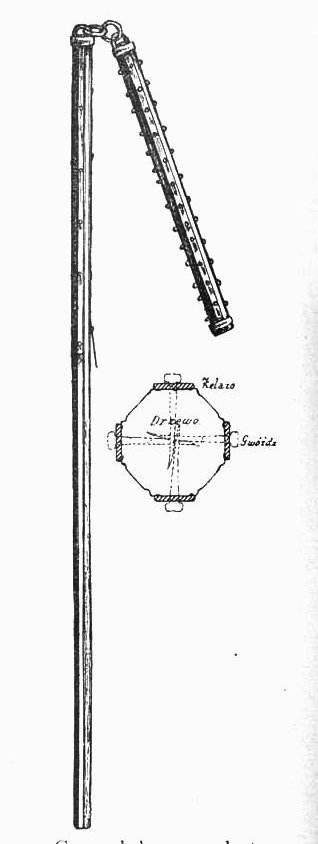

Польский боевой цеп. Выполнен из дуба, било оковано железом.

Но был ещё и рыцарский вариант цепа. Применительно к поздним версиям европейских боевых цепов, существовавшим в эпоху наисовершеннейших лат, рыцарская разновидность выглядела следующим образом. Рукоять — очень массивная, однако сравнительно короткая, редко до груди или плеча, чаще примерно до пояса. Било, тоже не «стройное», но тяжеловесных пропорций, длиной уступало самым большим из крестьянских сантиметров на десять, но при этом не было просто окованным железом: это именно сплошной ударник, цельнометаллическая «колба» объёмом порядка всё тех же двух литров! На ней, разумеется, никаких шипов: при работе в полный контакт по доспеху кирасного типа они моментально замнутся или сломаются. Рыцарский цеп не пробивает броню «в одной точке», но, обходя или сшибая защиту, обрушивается всей тяжестью, передавая энергию удара, — контузит, сминает, вышибает из боевой стойки.

Страшно даже подумать, сколько весит рабочая часть такого вот оружия, да и на рукоять, мощную, по верху окованную сталью, тоже какой-то вес приходится. Кеттенморгенштерн из Гарца значительно легче рыцарских цепов, предназначенных, помимо всего прочего, для активного манипулирования (хотя, конечно, никто не вращал его в вентиляторном режиме, образуя вокруг себя защитное поле). Техника боя, насколько её вообще можно проследить по изображениям, выглядела примерно так: древко в основном держали ближним хватом, не отводя руки далеко от тела. Цеп, даже не превращаясь в вентилятор, всё время был в плавном движении: иногда рыцарь прокручивал рукоять вокруг корпуса с прижимом, в какой-то миг мог зафиксировать её под мышкой, другой рукой перенаправляя вектор удара. Движение с резким выбросом рук и оружия — это именно выпад, решительная атака, может быть, единственная на весь поединок. От вражеских ударов стремились уклоняться (правильный доспех фактически не ограничивает подвижность) или парировать их рукоятью — желательно, конечно, в начальной фазе, потому что если уж «боеголовка» ударяет на полной скорости и в полную силу, тогда ничего не спасёт.

Император Максимилиан I, использующий боевой цеп на турнирных поединках. Время действия — 1510-е: императору уже далеко за пятьдесят, но он — победитель

Рыцарь, наглухо изолированный внутри своего латного скафандра, после такого попадания мог отделаться «всего лишь» состоянием грогги, каковое противник в реальном бою немедленно усугублял следующим ударом. Затем оставалось докончить работу — либо нанести несколько молотящих ударов по лежачему, превращая его в металлолом, либо отбросить цеп и вставить в щель доспехов кинжал. А вот менее одоспешенному (и менее тренированному) воину второй удар уже не потребовался бы. Специально для любителей альтернативной истории подчеркнём: китайский, самурайский и русский вариант брони тут вообще защитой не послужит.

Для чего был нужен такой цеп? Например, для поединка равных, боевого или турнирного. Или для защиты укреплений, удержания узкого прохода против численно превосходящих врагов (речь идёт преимущественно об обороне — для штурмующего цеп неудобен). Рыцарь с подобным оружием мог в одиночку не просто остановить, но перемолоть небольшой отряд легко- и средневооружённых бойцов. А когда у рыцаря была хоть какая-то своя свита, пускай тоже относительно легковооружённая, она пристраивалась к нему, как эсминцы к линкору (по возможности стараясь не оказываться на линии «главного калибра»), и в таких случаях можно было противостоять даже большому отряду.

Немецкая гравюра XVI века, изображающая крестьянское восстание. Цепы — один из основных видов оружия.

В общем, даже если сверхтяжёлые рыцарские цепы и не были самым распространённым оружием, место в боевой практике им всё же находилось. А вот мозолистой руке восставшего крестьянина такой цеп не удержать. Ничего удивительного: боевой цеп предстаёт как оружие высокого фехтования, сколь ни странен этот термин применительно к воинскому искусству в тяжёлых доспехах, определяющих поистине «ломовой» стиль нанесения ударов. Интересно проанализировать, как обстояло дело в других воинских социумах, где инерционные и секционные варианты наступательного оружия тоже практиковались, а вот с оборонительным оружием типа «закрытый доспех» всё было не настолько серьёзно.

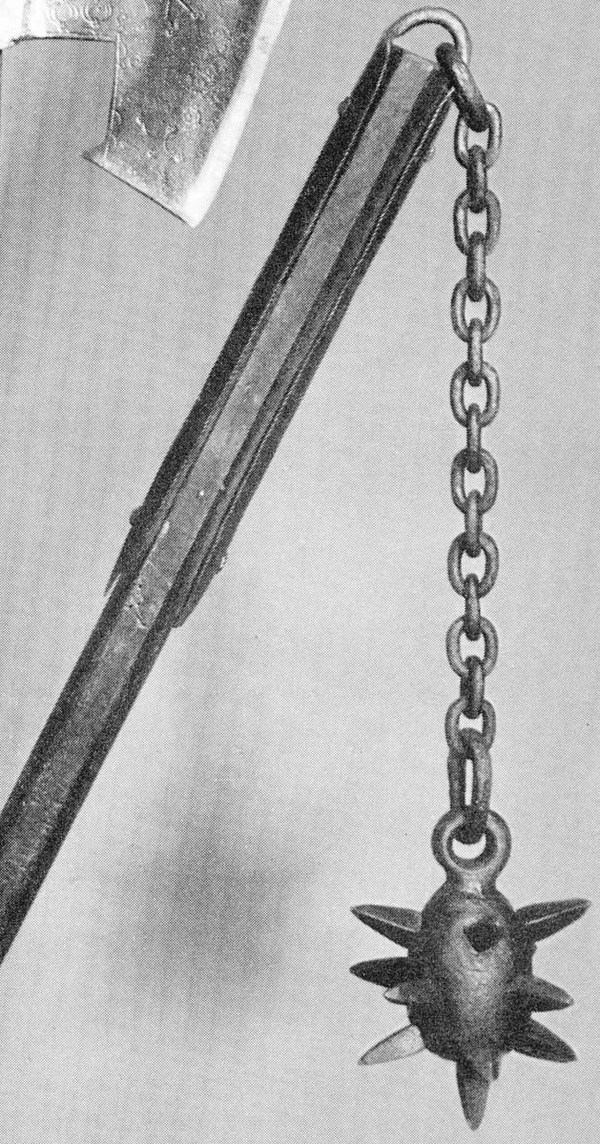

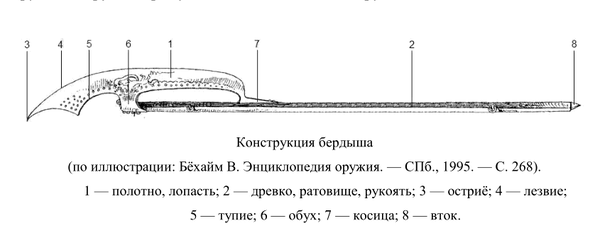

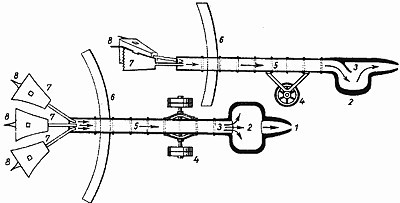

Немецкий моргенштерн XVII века. Длина рукояти — 128 см

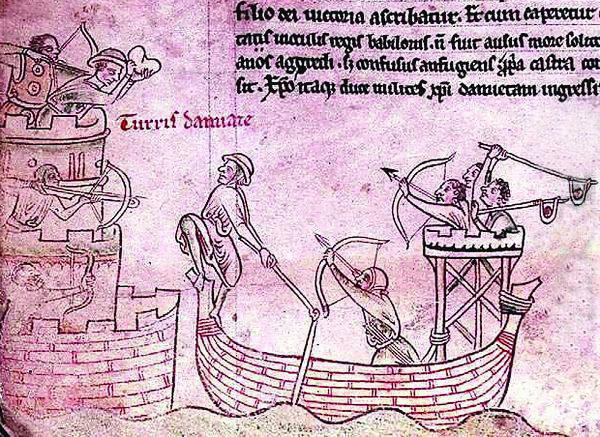

В «Большой хронике» Матвея Парижского изображён один из эпизодов Седьмого крестового похода, а именно — взятие Дамиетты (1249): флот штурмует прибрежные укрепления мусульман. Эти укрепления целенаправленно возведены так, чтобы воспрепятствовать атаке с воды — но армия крестоносцев учла это и подготовилась. При таких обстоятельствах очень важен первый удар, наносимый в «предабордажный» момент схождения или даже на миг раньше, когда между парапетом прибрежной стены и палубными надстройками идущих на приступ ладей ещё остается минимальная дистанция. Боевой цеп воспринимается как оптимальное оружие для такого удара; аналогичным образом для него же служит фустибула, «праща-бич», при помощи которой можно метнуть на близкое расстояние очень массивный снаряд, непосильный для обычной пращи. Фустибула работает фактически по тому же принципу, что и инерционно-секционное оружие, — и в данном случае это родство не случайно: нужно «выстрелить» тяжёлым грузом в противника, поджидающего на расстоянии считанных метров. Фустибулярии проделают это броском, воин с цепом — ударом, а потом, когда передовой заслон смят, наступает время мечевого боя, о котором, собственно, и повествует текст «Хроники».

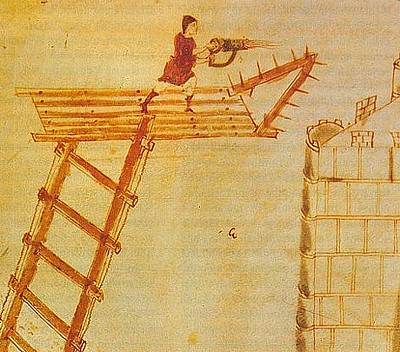

Штурм Дамиетты: цепоносец и фустибулярии на палубной надстройке.

Но каков же материал этого «цепа из Дамиетты»? Если дерево, то для оружия первого удара он при таких пропорциях слишком лёгок, даже против доспехов XIII века; к тому же кончик била на иллюстрациях погружён в воду — и отнюдь не проявляет тенденцию всплывать. Скорее всего, чистое железо; обе секции, выглядящие практически одинаково, — кованые. Высококачественная сталь тут ни к чему, так что даже с учётом технологических возможностей XIII века получается не слишком дорого, зато очень смертоносно.

У нас классическим боевым цепом считается оружие чешских повстанцев. А вот в краях, где обитают потомки гуситов и ландскнехтов, принято думать, что родиной этого оружия является… Киевская Русь! Не только в оружиеведческих трактатах чехословацкого периода, но и в современных изданиях регулярно встречаются ссылки на боевые цепы с огромным билом в форме палицы, якобы датируемые домонгольским временем и хранящиеся в музеях Киева. Но сколько-нибудь похожее оружие выставлено главным образом в коллекциях московского Государственного исторического музея, причём все образцы датируются XVII–XVIII веками! Кажется, современные оружиеведы Чехии и Германии всё-таки невольно повторяют сведения «социалистической эпохи», в которых путаются представления о Киевской Руси, Киеве и Древней Руси — тем более что хронологические рамки последней в советское время иногда растягивались до начала петровских реформ.

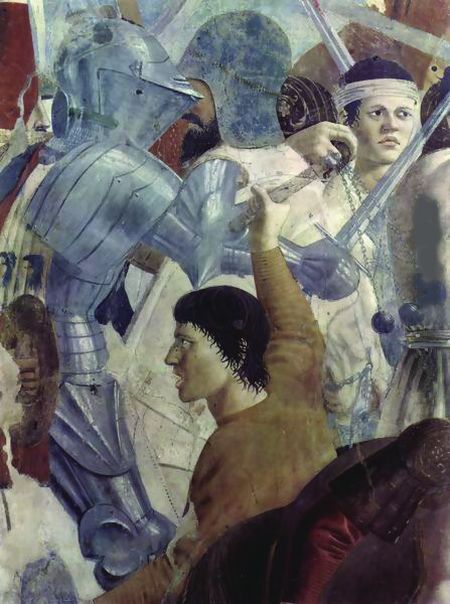

«Битва Ираклия с Хосроем». Кажется, кто-то перехватывает маццафрусто за торец рукояти близ крепления цепей. Здесь это случайное наложение заднего плана, но вообще-то таким образом подобное оружие и блокируют.

Продолжим движение по оси веков. На знаменитой фреске Пьетро делла Франческа «Битва Ираклия с Хосроем» присутствует то, что немцы назвали бы «тройной кеттенморгенштерн», а итальянцам более подобает называть «трёхглавый (tricefalo) маццафрусто», в сравнительно коротком одноручном варианте, удобном для ситуации «смешались в кучу кони, люди». Это оружие обученных воинов, но всё же не рыцарей. Из защитного вооружения у сошедшихся в схватке пеших бойцов только кулачные щиты, из наступательного — у одного тот самый маццафрусто, у другого клинок полусабельного типа с асимметричной гардой. Кто кого? Мы бы поставили на «маццафрустиста»: малым щитом очень трудно отразить удар такого оружия, во всяком случае полностью отразить, а если он окажется отражён лишь частично, то воин с цепом имеет преимущественный шанс повторить атаку прежде, чем его противник опомнится. Хотя если все три шара пройдут совсем уж мимо цели, ответная фраза клинка прозвучит быстрее. Шипов на боевых поверхностях нет, так что шар ни на одно мгновение не застрянет в теле или в деталях вражеского снаряжения. Зато есть чуть заметные выпуклые пояски, позволяющие сконцентрировать энергию если не «в точку», то «в линию».

Экспонаты из Берлинского оружейного музея: две булавы (венгерская и, предположительно, татарская), калмыцкая плеть-кистень эпохи наполеоновских войн и немецкий кавалерийский боевой цеп XVII века.

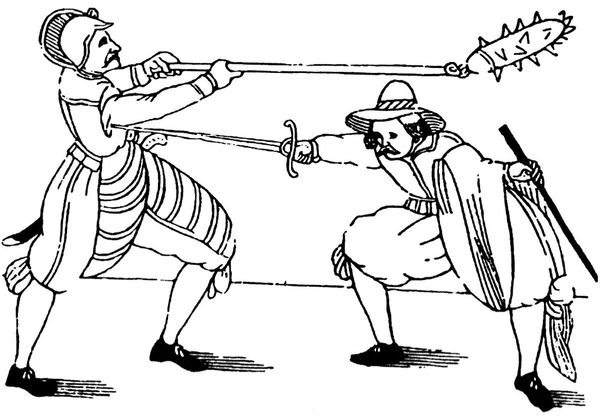

Снова Германия, учебник фехтования Якоба Зутора. Времена — д’артаньяновские. Приёмы работы с боевым цепом занимают впятеро меньше страниц, чем техника боя алебардой, и в восемь с лишним раз меньше, чем двуручным мечом, не говоря уж о шпаге, — но цеп всё же не забыт. Шпажных дел мастеру предписывается не блокировать его, а уклоняться от удара — и тут же контратаковать в подмышечную пройму кирасы (доспех цепоносца неполон: судя по контексту, речь идёт о ситуации, когда штурмующие только-только ворвались на укрепление, обороняемое городскими отрядами). При схватке двух цепоносцев даётся совет работать на опережение, «переигрывать» удары в горизонтальной плоскости действиями в вертикальной, не забывая при этом о возможностях рукояти.

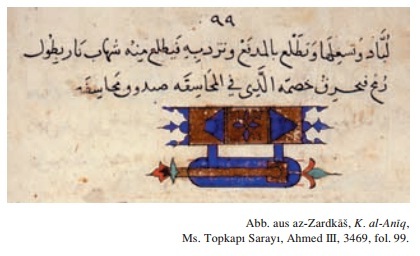

Заглянем в один из последних европейских учебников, где работа боевым цепом рассматривается как один из разделов высокого фехтования, по-испански — «декстреза». Это трактат знаменитого мастера декстрезы Мигеля Переса де Мендосы и Кихада, время написания — 1645 год. Оружие именуется «мангуаль»; в современном испанском так звучит название секционного боевого цепа, однако, Мигель Перес обучал работе с увеличенным двойником (точнее, тройником) кистеня вроде того, что запечатлён на фреске делла Франческо, только с длиной и рукояти, и цепей раза в два больше. Прочности цепей уделяется особое внимание: каждое звено должно быть заклёпано. Ударные гирьки, которые в Испании ассоциируются не с утренней звездой, а с цветком ромашки, слегка вытянутой формы. Шипов на них как будто нет, но ведь в трактате описан тренировочный образец; судя по тому, что мастер постоянно предостерегает учеников от опасности пораниться, боевые ромашки имели острые лепестки.

Цепоносцы по Якобу Зутору: в ситуации «цеп против цепа» оба участника используют, пожалуй, скорее полувоенное оружие. А вот тому, кто со шпагой, противостоит именно боевой цеп.

Манера удержания мангуаля в руках, стойки, перемещения сродни той технике, что используется для «монтанте», испанской версии двуручного меча XVII века, только, конечно, без колющих выпадов. Специально подчёркивается, что полноразмерный мангуаль — не для одной руки: левая ладонь должна удерживать древко за навершие, правая — примерно посередине.

Удары наносятся в вертикальной и горизонтальной плоскости, иногда движения бывают «волнообразными», но никогда — вращательными: попытка вращать такой цеп-кистень на тренировке карается замечанием, а в бою — ещё более строго. В основном взмахи идут «от трёх суставов», с задействованием плеча, локтя и, уже для подправки траектории, кистей рук; без плавной кистевой доводки слишком легко ненароком хлестнуть самого себя. Эта подправка удара на уровне запястья и ладони — важный критерий мастерства, требующий особой тренированности. Очень важна и «игра ног»: перемещение по кругу, сближение с противником — по радиусу или хорде, иногда зигзагообразным шагом типа пресловутого «качания маятника»… Впрочем, всё это — отличительные черты испанского фехтования как такового, а владение боевым цепом, мы уже знаем, входит в декстрезу на правах полноценного раздела.

Теперь перейдём к массовому применению цепов в условиях той войны, которая «не фейерверк, но просто трудная работа». В таких условиях приходится иметь дело с мощными, грузными, относительно медленными ударами. Лучшие из гуситских воинов, которые специализировались на работе с кропачём, были обучены наносить этим оружием до 30 ударов в минуту. Будем честны: попытка противостоять умелому мечнику или копейщику, нанося один удар в две секунды, просто смешна, какова бы ни была мощь удара. Однако смешно это лишь до тех пор, пока умелый фехтовальщик не попробует штурмовать крепостную стену или хотя бы телегу вагенбурга. Копейную стену пехота в ту пору ещё не очень хорошо умела выстраивать, потому и работала «от укреплений» тележного табора, используя в качестве козыря сперва арбалетный и огнестрельный залп — а потом скорее цеп, чем длинномерное копьё. В таком бою гуситская ставка делалась на затруднённость маневрирования или на один удар — первый. Но вообще-то, когда гуситам попадался полностью одоспешенный рыцарь, им приходилось для достижения основательных результатов «месить» его долго, целой толпой.

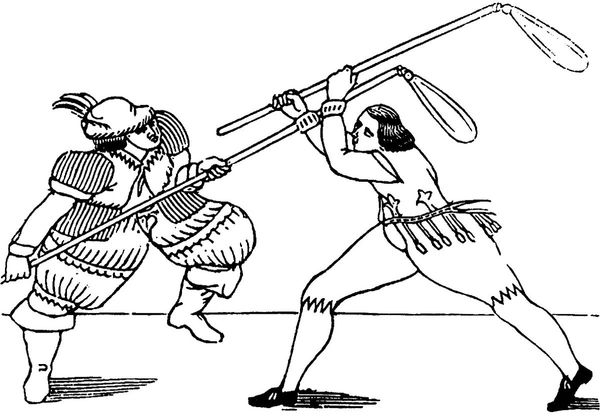

Рисунок современника гуситских войн: основное вооружение — боевые цепы.

Стоит отметить, что, моргенштерны, в том числе и с гибкой соединительной частью из мощной пружины и пенькового или стального троса, неожиданно «воскресли» во время Первой мировой войны, оказавшись гораздо более эффективным оружием для траншейных схваток, чем штык.

Из всего вышесказанного можно сделать один вывод. Цепы и моргенштерны были достаточно массовым оружием, они применялись самыми разными слоями населения в самых разных вооружённых конфликтах — и это делает данную группу ударно-дробящего оружия в определённой мере уникальной. Посещая различные оружейные и исторические музеи, не забывайте обращать внимание на незаметные порой в витринах сочетания рукояти, цепи и била — у них богатая, очень богатая история.