Упрощенные решения проблем по Ф.А. Искандеру

Данная статья относится к Категории: НЕрешение актуальных проблем, задач

«Платон считал, что идеальным государством должны управлять философы, а Ленин, разумеется, знал Платона. Начав строить свое идеальное государство, он всех философов выслал из страны.

Вообще история России - это история упрощённых решений.

Вот беглый взгляд на эти решения нашего века.

Расстрел мирной рабочей демонстрации в 1905 году - трагически упрощённое решение.

Коллективизация - трагически упрощённое решение.

Освоение целины, попытка повернуть северные реки - всё это упрощённые решения. Список этот можно было бы продолжить до бесконечности.

Упрощённые решения - подсознательное желание за внешней грандиозностью скрыть внутреннюю пустоту. Наша знаменитая широта - следствие отсутствия чувства формы. Отсутствие чувства формы - следствие нашей государственной и гражданской неугнездённости.

Если люди, проводящие сегодня реформы в России, не будут иметь главную психологическую сверхзадачу - угнездить на пространствах России наш народ, они ничего не добьются. Угнездиться - значит жить для своего дома, для своих детей под защитой своих законов. И это у нас называлось мещанством. Угнездённый человек не только приобретает душевный покой, у него вырабатывается чувство формы, чувство нормы. Он сообразует свои душевные порывы с возможностями своего гнезда, он надежен, он не склонен к авантюрным решениям. Человек угнездённый, конечно, не может устранить страдания вообще, но он принимает страдания в разумных рамках защиты своего гнезда. Так ласточка принимает страдания, храбро защищая своёе гнездо с птенцами. Страдания за судьбу своей родины - продолжение страдания за свой дом, свое гнездо.

Страдания от бюрократии - неразумные страдания, и тут человек не обязан их терпеть, он имеет право на протест.

Человек смертен и близкие его смертны, и поэтому он должен быть готовым, так сказать, к разумным страданиям. Угнездённость и помогает ему переносить разумные страдания. В России всегда, в силу определённых исторических причин, было достаточно много неугнездённых людей. На талантливых рассказах о босяках Горький сделал себе большое литературное имя.

Первая мировая война увеличила количество неугнездённых людей - в основном за счёт дезертиров. Количество перешло в качество. Таких людей легко было поднять на революцию под безумным лозунгом создания общечеловеческого гнезда.

Социальные и философские идеи, обещающие человеку в будущем устранить всякие страдания, - лживы и вредны. Они не только разоружают человека перед будущими страданиями, которые нельзя устранить, но, главное, делают его в настоящем предельно жестоким к тем людям, которые якобы мешают осуществить идиллическое будущее.

Всё это плутовство революционных плутаний, именовавшихся в советской литературе романтикой».

Искандер Ф.А., Куда ж нам плыть? / Яблоня, шелестящая под ветерком. Автобиографическая проза, М., «Материк», 2002 г., с. 323.

+ Ваши дополнительные возможности:

Воскресным вечером 30 января 2022 в 19:59 (мск) на видеоканале VIKENT.RU — онлайн-лекция № 272: Анализ #АРИЗов - Алгоритмов Решения Изобретательских Задач Г.С. Альтшуллера (ТРИЗ)

+ Плейлист из 9-ти видео: ОЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

Изображения в статье

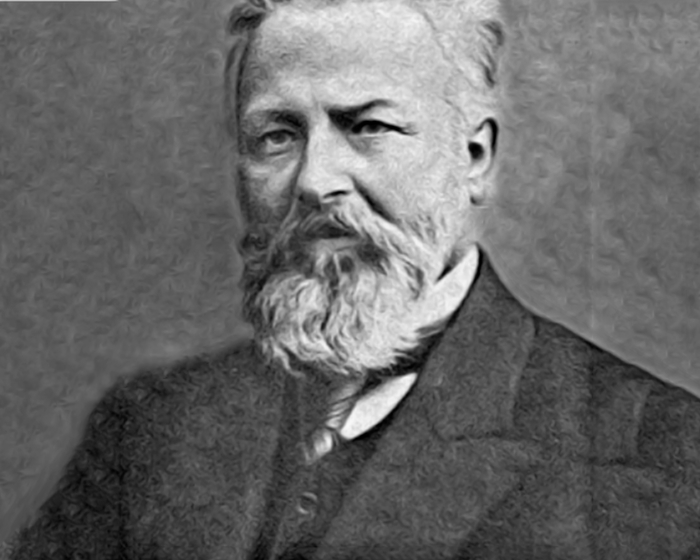

Фазиль Абдулович Искандер — отечественный поэт и писатель / Биограф.ру

Изображение Florian Pircher с сайта Pixabay