Белгородская засечная черта.

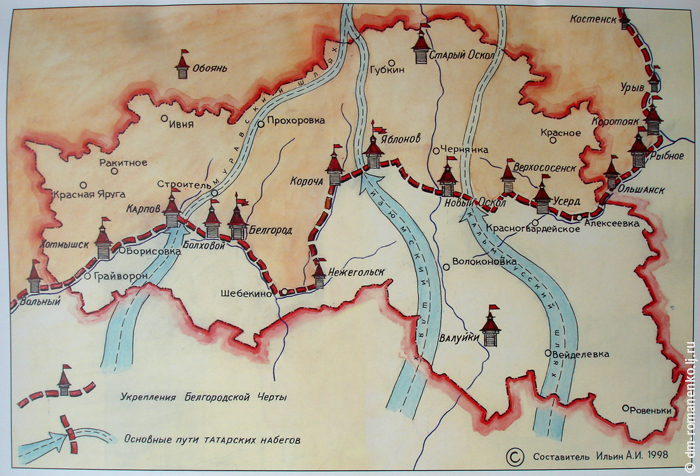

Появление Белгородской засечной черты было связано с началом активного освоения Московским государством южных земель, в частности так называемого "Дикого поля". Несмотря на наличие мощных укреплений, Орел, Курск и другие отдельные города не могли служить для русских земель надежной защитой от татарских набегов: татары просто обходили их, стремясь за богатой добычей в центральные районы государства ( за первую половину XVII в. татары угнали в плен из русских земель более 200 000 человек – около 4% от количества всего населения страны в то время). Вследствие этого почти одновременно с идеей реконструкции Тульской засечной черты возник другой проект: строительство новой непрерывной цепи укреплений далеко «в поле», к югу от новых «польских» городов.

Начало этому строительству было положено в 1635 г. созданием Козловской укрепленной линии — земляного вала и города Козлова. Козловский вал перекрыл Ногайскую дорогу; кроме Козлова в системе этой линии располагались крепости Бельский и Челновой (1636), а на восточных ответвлениях Ногайской дороги встали Тамбов, Верхний и Нижний Ломов. Затем была перерезана Изюмская дорога: здесь возвели Яблоновский вал и крепости Усерд, Яблонов (1637) и Корочу (1638). Строительство укреплений продолжалось быстрыми темпами, и к 1654 г. из отдельных валов, засек и крепостей образовалась единая мощная оборонительная линия длинной 800 км.— Белгородская черта.

То, что практически все города Белгородской черты возникли как военные крепости, наложило заметный отпечаток на состав населения и на внешний облик этих городов. Они были укомплектованы почти исключительно служилыми людьми; посадские люди проживали только в крупных городах (Воронеж, Белгород), но и там они составляли не более 20-25% населения. Состав служилых людей также имел специфические особенности: высшая их категория служилые по отчеству была представлена только самым низшим разрядом детьми боярскими городовыми, причем нередко, владея поместьями, они не имели крепостных и сами обрабатывали землю, фактически не отличаясь от рядовых казаков. Казаки делились на две группы: одни служили «по прибору» наряду со стрельцами, пушкарями пр., другие назывались белопоместными и слободскими и владели отведенной им землей коллективно. Среди служилых людей в особую группу выделялись «черкасы» — украинские переселенцы. Все перечисленные категории селились отдельными слободами при крепостях; только дети боярские и поместные казаки иногда постоянно проживали в своих поместьях.

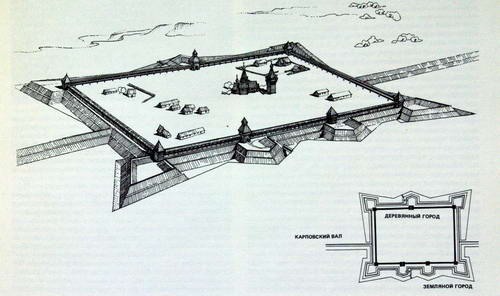

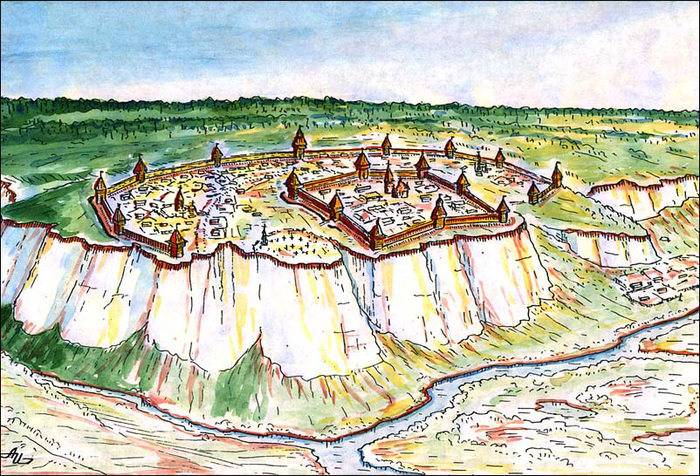

В зависимости от места расположения и стратегических задач крепости Белгородской черты делились на два основных типа: крепости в системе земляных валов и крепости на крутых берегах рек. К первому типу принадлежали, например, Болховец, Белгород, Новый Оскол, Нежегольск, у которых вал черты служил одновременно и одной из стен города, а также Яблонов, Верхососенск, Бельский и Челновой, земляные укрепления которых располагались за валом. Эти города стояли на открытых степных участках, лишенных естественных преград, и перекрывали основные пути татарских вторжений. Крепости второго типа были деревянными, без земляных валов, и строились на высоких берегах рек как опорные пункты сторожевой и станичной службы, а также как пункты военного контроля над бродами и переправами.

Одним из наиболее крупных и интересных в градостроительном плане городов Белгородкой черты был основанный в конце XVI в. Воронеж. Сведения о его первоначальном виде содержатся в «Дозорной книге» 1615 г. В это время городская крепость была рубленой и располагалась на берегу реки Воронеж. В плане она представляла собой неправильный четырехугольник с периметром около 130 саженей, т. е. была очень невелика: внутри нее из-за недостатка места не было ни жилья, ни осадных дворов, и даже соборную церковь предполагалось вынести наружу. Однако при этой маленькой крепости находился большой гарнизон — 666 дворов служилых людей. Эти дворы были надежно защищены второй линией укреплений стоячим острогом на засыпанных землей тарасах с 25 башнями; за острогом проходил ров, а за рвом стояли надолбы.

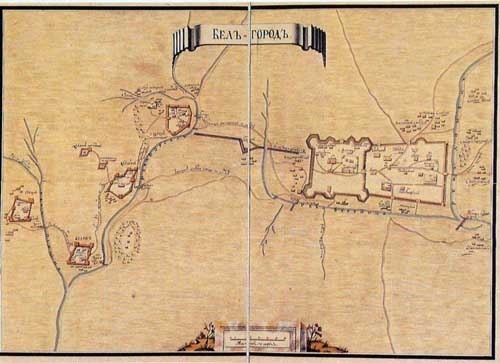

Белгород — главный город Белгородской черты, ее административный центр— отличался значительными размерами; по описанию городов черты 1668 г. белгородская крепость имела периметр около 650 саженей, а три стены примыкавшего к ней с запада острога протянулись более чем на 1350 саженей. Таким образом, по длине укреплений Белгород превосходил Воронеж более чем в два раза, а по площади почти в пять раз. Соответственно более репрезентативной была и композиция города.

Особенностью Белгорода было то, что острог мыслился как непосредственное продолжение и неотъемлемая часть крепости; укрепления их были однотипны, а передняя стена крепости одновременно служила задней стеной равного ей по ширине острога. При этом собственно крепость образовывала «задний» фасад города, а передним, к которому подходила дорога от Корочи, выходившим на Северский Донец, служила передняя стена острога. В крепость был вынесен культовый центр — городской собор и двор митрополита, за которыми располагались хозяйственные постройки.

Белгородская черта, строительство которой завершилось в 1653 г., имела важное значение для внешней и внутренней политики России. Она позволила закрыть русские земли от татарских набегов, заселить обширные южные районы и подготовиться к войне с Польшей за Украину в 1654-1667 гг.; в отличие от Смоленской войны 1632-1634 гг. южный фланг русских войск был надежно защищен новопостроенной чертой.

https://mkoinov.livejournal.com/40995.html

http://sanchess-city31.livejournal.com/13563.html