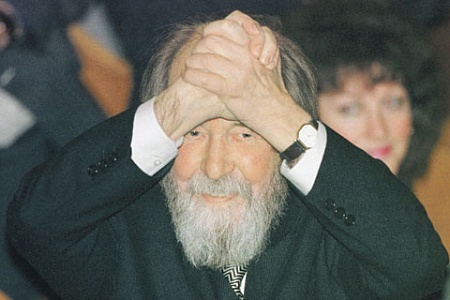

Жить не по Солженицыну #3

5. О фронтовых «лишениях» Солженицына или Барин-Исаевич на фронте

О том, как Солженицын был арестован и за что, как сидел в «шарашке», а затем в лагере, как жил в ссылке, как «бодался с дубом» и т.д., и т.п., переписано и переговорено немало. А вот как он воевал - нигде ни строчки сам Александр Исаевич не написал. Сплошное белое пятно на фоне работы со звукозаписывающей аппаратурой. И только из наградных листов можно узнать, что обоих своих орденов был удостоен отнюдь не за боевые подвиги, а лишь «за добросовестное выполнение служебных обязанностей». Так, орден «Отечественной войны II степени» Солженицын получил, на фоне поощрения большого количества воинов всех степеней и воинских специальностей, обеспечивавших успех в битве на Курской дуге в 1943 году. Та же история повторилась летом 44-го в Белоруссии при успешном наступлении войск в июньской операции «Багратион».

Вначале проследим его фронтовой быт, каким себе сам Александр Исаевич Солженицын, старший лейтенант, командир артиллерийской звукоразведывательной батареи без пушек, батареи, которая сама и не могла произвести ни одного выстрела по противнику. И, забегая вперёд, сообщим, что слухи или умышленная дезинформация об особых заслугах этого командира батареи в освобождении белорусского города Рогачёва, явно не соответствуют действительности, как это будет показано в специальном разделе несколько ниже.

После освобождения Рогачёва войсками 3-й Армии генерала Горбатова, в составе которой действовал с особым заданием и наш 8-й штрафбат, завершения Рогачёвской операции захватом нами плацдарма на Друти, на 1-м Белорусском фронте наступило относительное затишье. Комбат Солженицын (командир батареи, что соответствует командиру роты, а не комбату, командиру батальона в пехоте), пользуясь этим затишьем, послал преданного ему подчинённого, и весьма изворотливого сержанта Илью Соломина в «командировку» в Ростов-на-Дону. Более близкого и преданного ему человека, чем Соломин, у будущего Нобелевского лауреата на фронте не было. Недаром же именно ему Солженицын доверил интимнейшее поручение: привезти к нему нелегально на фронт, тогдашнюю его жену Наталью Решетовскую.

Илью Соломина он снабдил не вызывавшими подозрения у особистов и заградотрядчиков отпускными (или командировочными, не суть важно) документами и, конечно же, нужным запасом продовольствия. Путь-то неблизкий. Это сегодня по карте дорог туда около полутора тысяч километров. В военное время, когда не было регулярного железнодорожного или автобусного сообщения за день-два не управишься. Всё сумел предусмотреть батарейный командир: и обеспечить нужными бланками документов с гербовыми печатями, будто в его подчинении был целый штаб воинской части, и продслужба дивизиона, которую в то время возглавлял майор Арзон, да и многое другое нужно было и предусмотреть, и надёжно обеспечить. И всё ради того, чтобы нелегально провезти по прифронтовым дорогам, где война расставила усиленные патрули, и доставить женщину в часть особой важности, куда не допускались даже посторонние военные, не то, что гражданские лица.

Тем более, если учесть, что Ростов-на-Дону немцы оккупировали два раза: первая оккупация длилась восемь дней, вторая - 205 дней. И провезти почти через всю европейскую часть страны женщину из бывшего под оккупацией города, тем более, во фронтовую зону, без особого пропуска было непросто, учитывая бдительность наших соответствующих органов. Как удалось командиру батареи, старшему лейтенанту добыть для Решетовской документы с подписями, печатями, штампами, которые были настолько достоверными, что махинацию не распознал ни один патруль? Кто добыл командировочное предписание сержанту Соломину, и под предлогом какой неотложной задачи можно было ему покинуть фронтовую полосу? Такого приказа не мог отдать командир батареи! Да и было явно недостаточно женщине лишь облачиться в мужскую гимнастерку, чтобы пуститься в путь с каким-то сержантом. Всё было до тонкостей продумано, чтобы обмануть всех. Это всё в его «принципе» «Жить не по лжи».

Вообще, жена у командира на фронте, если она не военнослужащая, - это довольно редкое явление, не считая «временных», так называемых ППЖ, которые, кстати, чаще всего были именно из военных медичек или связисток. Конечно, настоящих, не временных жён могли себе позволить на фронте или командующие армиями, или командиры высокого ранга, например некоторые командиры корпусов, дивизий и выше. Это могло быть в тех случаях, если их командные пункты располагались на таком удалении от линии огня, чтобы они имели возможность размещать где-то рядом в безопасности и жён. Что касается командиров пониже, то для них это исключительные случаи. Например, командир нашего штрафбата подполковник Батурин тоже воспользовался такой возможностью, когда с сентября 1944 года батальон воевал не в полном составе, а отдельно сформированными ротами. Тогда комбат фактически сам в боях не участвовал, рота передавалась в распоряжение войскового командира, а штаб батальона обычно размещался вблизи КП дивизии, которой батальон был придан. И сам я, будучи командиром роты штрафного батальона, например, женился на фронте на медсестре фронтового госпиталя, но моей женой стала сержант, принимавшая военную присягу. Была она где-то в ближнем тылу, в госпитале, и только незадолго до Победы официально перевелась медсестрой в батальон. И то со мной могла быть только в периоды нахождения батальона на формировании.

А вот каким образом Солженицын «вытребовал» к себе жену, об этом сама она, Наталья Решетовская вспоминала в своей книге «В споре со временем»:

«Илья Соломин привёз мне в Ростов гимнастёрку, широкий кожаный пояс, погоны и звёздочку, которую я прикрепила к тёмно-серому берету. Дата выдачи красноармейской книжки свидетельствовала, что я уже некоторое время служила в части....Было даже отпускное удостоверение. Но я не боялась. Фронтовому офицеру ничего ведь не сделают за такой маленький обман».

Ничего себе, «маленький»! Но, судя по словам Решетовской, у командира батареи звуковой разведки (БЗР-2, как эта батарея без пушек именовалась у них) это получалось совсем даже неплохо. И чистую красноармейскую книжку где-то добыл, и нужные записи сделал, и гербовые печати сумел на нужные места поставить, и бланк отпускного удостоверения правильно оформить. Это какое же умение устраивать личные дела! Да разгадай этот «маленький» обман патруль военного коменданта или органы «СМЕРШ» - не миновать бы старшему лейтенанту Солженицыну нашего штрафбата! А ведь в скольких своих сочинениях и выступлениях он убеждал читателей и слушателей в своей «кристальной» честности!

Ну, а как устроил себе фронтовой быт командир беспушечной артбатареи? Предоставим слово той же Решетовской:

«И вот мы вдвоём с мужем в его землянке. Комдив (это не командир дивизии, а только командир дивизиона, - АВП) по телефону приглашает к себе....Большая сковорода отлично поджаренной картошки с американской тушёнкой соблазнительна, после ростовского хлеба из кукурузы. У себя на батарее Саня был полным господином, даже барином.. Вверенный ему «народ», его бойцы, кроме своих непосредственных служебных обязанностей, обслуживали своего командира батареи. Один переписывал ему его литературные опусы, другой варил суп, мыл котелок, третий вносил нотки интеллектуальности в грубый фронтовой быт». Да, действительно барские условия создал себе фронтовик-артиллерист!

А вот свидетельство того самого Ильи Соломина, который (с белорусского участка фронта севернее Рогачёва!) ездил в Ростов за женой своего начальника: «В боях батарея звуковой разведки участия не принимала, у нас была другая задача. Звукопосты располагались где-то в километре, центральная станция - глубже. Ординарцем у Солженицына был Захаров, из Ташкента. До войны, говорили, шеф-поваром в каком-то ресторане работал. Он Исаичу готовил...».

Наталья Алексеевна прогостила у мужа «на фронте» три недели. Ну чем не дом отдыха или санаторий без надоедливых врачей! И таким же образом, «без сучка, без задоринки» изворотливым сержантом Наталья Решетовская была доставлена в Ростов.

Не сомневаюсь, что работа звукоразведчиков, включая и грамотного математика-командира, проводилась порой очень напряжённо, и была так нужна артиллеристам-огневикам. Но не будем далее живописать «фронтовой быт» командира батареи звуковой разведки с «лишениями» и «опасностями». Воспоминания у нас о фронте будут совершенно разными, непохожими, что вполне естественно.

А вот теперь перейдём к разного рода недостоверной информации об участии старшего лейтенанта Солженицына в частности, в боях за освобождение города Рогачёва Гомельской области Белоруссии.

6. Солженицын - «освободитель» Рогачёва

В 2008 году мне был присвоен титул Почётного гражданина Рогачёвского района Республики Беларусь, как участнику освобождения в феврале 1944 года белорусского города Рогачёва и восстановления исторических событий и мест, связанных с этим.

В постсоветской России, как и за её рубежами, в то время Александр Солженицын уже считался «признанным классиком» русской литературы, героем-фронтовиком и смелым борцом с несправедливостью в армии и общественном устройстве сталинского СССР, несправедливо осуждённым, вынесшим нечеловеческие испытания и пытки в ГУЛАГе. Вот тогда в короткой заметке из Рогачёвской районной газеты Республики Беларусь я узнал, что судьба военная распорядилась так, что с Солженицыным я, участник освобождения Рогачёва, вроде бы одно время был на одном и том же 1-м Белорусском фронте. И даже будто мы оба имели отношение к одной, чисто белорусской реке Друть.

Эту реку, правый приток Днепра, не сравнить самим Днепром, общей рекой трёх славянских республик СССР, а теперь государств СНГ. А вот Друть течёт только по Витебской, Могилёвской и Гомельской областям Белоруссии. Однако длина её 295 км, так, что мы могли действительно быть одновременно у этой реки, но только далеко друг от друга. В феврале 1944 года, уже после взятия Рогачёва, мне пришлось участвовать в захвате плацдарма за этой Друтью, и во время ночного штурма по её льду, даже едва не утонул, угодив в полынью, образованную немецким снарядом. Так, что речка Друть мне очень памятна.

Не обратил я тогда внимания на автора той заметки, и воспринял эту публикацию, как просто присоединение безвестного автора к хвалебным одам «гению» в соседней России. Но вот в той же Рогачевской районной газете «Свободное слово», уже за вторник, 26.02.2013 года увидел в рубрике «АКТУАЛИИ» большую статью её главного редактора Андрея ШИШКИНА, в которой прочёл следующее: «Оказывается, Александр Исаевич Солженицын - участник освобождения Рогачева от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году! Более того, по итогам этой войсковой операции он был награжден правительственной наградой - орденом Красной Звезды! В боях за город Рогачев комбат Солженицын бил врага также умело и беспощадно, проявив все свое ратное мастерство и мужество».

Подчёркиваю, что в этой статье Андрея Шишкина совершенно чётко написано, что «по итогам этой войсковой операции (то есть именно Рогачёвской) он был награжден правительственной наградой - орденом Красной Звезды!». Далее Андрей Шишкин сообщает: «Как писал в представлении о награждении А.И. Солженицына орденом «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 6 июля 1944 года командир Разведывательного артдивизиона майор Пшеченко: «...сумел обеспечить разведкой левый фланг наших наступающих частей. 24. 06. 44 (здесь в документе допущена ошибка - неправильно указан месяц. - Прим. Автора А.Шишкина). Орден Красной Звезды за взятие Рогачева догнал капитана Солженицына в середине июля 1944 года». И далее: «...даже была у 794-го артдивизиона надежда получить Почетное наименование «Рогачевский». Однако, автор, видимо «забыл», что это представление к ордену датировано именно 6-м июля 1944 года, то есть через 2 недели после начала той знаменитой операции «Багратион» по освобождению Белоруссии, а не 24 февраля после освобождения Рогачёва.

Вот здесь я вынужден дезавуировать некоторые искажения действительности, допущенные или умышленно сделанные Андреем Шишкиным либо под воздействием дутого авторитета «знаменитости», либо, что ещё хуже - в угоду ей.

Во-первых, в документе (слова в абзаце выше подчёркнуты мною), который цитирует автор статьи, нет никакой ошибки. Это слова из реального документа войны, представления к награде капитана Солженицына именно в дни, когда уже успех стратегической наступательной операции «Багратион», которая, как известно, началась именно 24 июня 1944 года, через 4 месяца после освобождения Рогачёва, был очевиден. Ко времени подписания представления (именно к 6 июля) были уже освобождены Витебск, Жлобин, Орша, Быхов, Бобруйск, Могилёв, столица Белоруссии Минск и множество других малых и больших городов и сёл. Вполне резонно, что тогда по первым исключительно результативным итогам «Багратиона» в войска могло поступить распоряжение о массовом представлении воинов к наградам, в том числе и артиллеристов, обеспечивших успех операции, как это было и по успешным результатам Курской битвы в 1943 году на Центральном фронте.

Во-вторых, во время Рогачёвской операции февраля 1944 года батарея звуковой разведки, как и весь 794-й Отдельный армейский разведывательный артдивизион 68-й Армейской Пушечной артиллерийской Севско-Речицкой бригады были в составе 65-й армии (а потом и 48-й армии) 1-го, а затем и 2-го Белорусского фронта. По данным из «Справочника «Освобождение городов» (М., Воениздат, 1985), в состав 3 Армии, освобождавшей Рогачёв, эта бригада никогда не входила. Она тогда была на другом участке фронта, значительно севернее Рогачёва, и к его освобождению касательства не имела. В приказах Верховного Главнокомандующего 68-я ПАБР отмечалась лишь три раза: за участие в освобождении Севска Брянской области 27.08.43 года в ходе Курской битвы в составе 65 Армии и за участие в освобождении Речицы Гомельской области 17.11.1943 г. в составе 48 Армии. Третий раз она упоминалась в приказе Верховного 29 марта 1945, как отличившаяся при взятии Браунсберга (теперь это польский Бранево) в составе той же 48 Армии, когда Солженицын был уже арестован и допрашивался в Москве. Как значится в «Боевом пути Севско-Речицкой ПАБР», «Капитан Солженицын был удостоен ордена Красной звезды за освобождение Бобруйска», а вовсе не за Рогачёв. Да и звание «капитан» ему присвоено 7 мая 1944 года, ещё до начала операции «Багратион», но значительно позднее освобождения Рогачёва, поэтому в это время Александр Солженицын никак не мог быть капитаном.

Правда, сам Солженицын о своих орденах говорил несколько туманно: «А получил я эти два ордена за успешную засечку и корректуру подавления огневых точек противника в битве под Орлом и в прорыве под Рогачевом». Видимо, слова Солженицына о «прорыве под Рогачёвом» и сбили с толку Андрея Шишкина, который понял, что это происходило именно в феврале 1944 года, Но пойти ради подтверждения своей версии «Солженицына-освободителя Рогачёва» на утверждение якобы ошибочно указанного месяца в документе войны, непростительно, тем более, искушённому журналисту, главному редактору газеты. Документально подтверждено, что на самом деле эта ситуация с награждением сложилась не при взятии Рогачёва, а в операции «Багратион», которая в июне того же года была начата с того Рогачёвского плацдарма, что захватила в феврале 3-я армия, в составе которой дерзко действовал по тылам противника и наш 8-й штрафбат.

Далее: в том представлении от 6 июля реально записано о прикрытии переправ через Друть, что ещё раз подтверждает, что было уже лето, а не лютый февраль. Да и ходатайство о награде подписано командиром дивизиона майором Пшеченко, ещё раз подчеркну, только 6 июля 1944 года. Так что сомневаться в дате исторического документа даже главному редактору газеты не позволительно. Так действуют только отъявленные умышленные исказители нашей героической истории. Районная газета - мощное оружие, тем более что она ближе всех других к читателю. Ей иногда больше доверяют, чем областным или центральным. И жаль, что в погоне за сенсацией или в угоду чему ни будь, в них иногда публикуются искажённые данные.

Поэтому и не могло возникнуть никакой надежды стать «Рогачёвским» 794-му дивизиону, которому, по «свидетельству Андрея Шишкина «было пролито столько пота и крови», как не участвовавшему в освобождении Рогачёва. Например, более мелкое подразделение, 141-я отдельная рота огнемётчиков, только один взвод которой героически действовал в рейде нашего штрафбата в тыл противника, получила наименование «Рогачёвской». (Проверено по «Справочнику «Освобождение городов» М., Воениздат, 1985). Дело, в том, что автор статьи А. Шишкин неверные данные, вероятно, взял из 3-й части ангажированной книги Людмилы Сараскиной «Александр Солженицын», вышедшей в России, в серии ЖЗЛ, «Жизнь замечательных людей», и не убедился в корректности слов Сараскиной, члена жюри премии А. Солженицына.

На счёт такой громкой публикации Шишкина директор средней школы, которой я сообщил о его статье, возмущённо ответила:

«Что касается моего мнения по поводу статьи Шишкина, то я не могу понять, как можно, будучи дилетантом, брать на себя смелость так фальсифицировать историю?! Ещё раз хотим высказать Вам слова благодарности». И, наконец, как видите, всё вышесказанное свидетельствует, что соседями по Друти мы тоже не были Батареи звуковой разведки, как правило, дислоцируются не ближе 3-5 километров от передовой линии фронта, вовсе не там, где идёт соприкосновение противостоящих войск.

К сведению: в дальнейшем 68 армейская ПАБР полковника Травкина Захара Георгиевича, где командиром батареи звуковой разведки состоял Солженицын, перешла из состава 1-го Белорусского фронта в состав 48 Армии 2-го Белорусского фронта и там находилась до конца войны.

В «Хронологии жизни и творчества А. И. Солженицына

tttp://solzhenicyn.ru/modules/pages/Hronologiya_zhizni_i_tvorchestva_A_Solzhenicyna.html) этот период его жизни обозначен так:

«1944, 1-3 января - в ходе восьмой фронтовой встречи Солженицына и Виткевича

составлена «Резолюция N 1».

Январь - стояние в лесу под Рогачёвом в обороне.

Начало марта - переправа через Днепр.

С 6 на 7 марта - 300-километровый марш и занятие плацдарма между Днепром и

Березиной.

Конец марта - Солженицын уезжает в двухнедельный отпуск, первый за войну».

Несколько уточнений по этой хронологии. Во-первых, в новогодние дни 1944 года Солженицын проводит восьмую фронтовую встречу с Виткевичем, его школьным другом, проходящим службу начальником химслужбы в другой воинской части того же 1-го Белорусского фронта. Какие удобные условия на фронте для празднований и таких частых встреч!

Во-вторых, уже тогда сочинялась «Резолюция N1» по организации «антисталинской группировки».

В-третьих, «стояние в лесу», «переправа через Днепр», а не форсирование его под огнём противника, да и «300-километровый марш» - это, конечно, не виды боевых действий и не напряжённая работа звукометристов батареи Солженицына.

Кстати, только автору «хронологии», наверное, понятно, как это можно «занять плацдарм между Днепром и Березиной». Между прочим, некоторые бездумные поклонники Солженицына используют термин «батарея звукоразведки», чтобы приклеить её командиру эпитет лихого разведчика!

И ещё: всем фронтовым офицерам переднего края, в том числе и моим товарищам по штрафбату, да и мне самому не удавалось побывать в отпуске или съездить домой на побывку к матери даже после тяжёлых ранений. А вот Солженицын ухитрился с фронта, а не из госпиталя по ранению, съездить в отпуск и, оказывается, не раз. Значит, была у него такая возможность, которой не было у офицеров переднего края.

Наверное, пора перейти вообще к исследованию всего периода воинской службы Александра Солженицына.

Александр Пыльцын - штрафбатовец-фронтовик Великой Отечественной, действительный член Академии военно-исторических наук, автор книг о штрафных батальонах, генерал-майор в отставке

Продолжение следует

Взято отсюда: http://www.great-country.ru/rubrika_articles/antisovetizm/00...