Забытые победы 43-го. Мерефа как Прохоровка наоборот

77 лет назад – 7 марта 1943 года – началось героическое сражение за город Мерефа Харьковской области. Эта оборонительная операция, в отличие от включавшей её Третьей битвы за Харьков, закончилась с результатом «военная победа»: противник так и не смог взломать защитный рубеж войск 3-й гвардейской танковой армии Воронежского фронта.

… В эти трагические дни, два наших лучших фронта, под командованием генералов Голикова и Ватутина, в развитие Сталинградского контрнаступления вырвавшиеся далеко вперёд по сравнению со своими южными соседями, попали под сильный немецкий удар с южного направления. Противник, пришедший в себя после Сталинграда, и перебросивший новые войска из Западной Европы (благо, наши англо-американские партнёры не спешили открывать там Второй фронт), сосредоточил крупные танковые группировки в районе Днепропетровска, Донецка и Запорожья, и во второй половине февраля 1943 года повёл контрнаступление на Харьков, ранее освобождённый советскими войсками.

На главном направлении немецкого удара, к югу от Харькова, вдоль реки Мжа встала в оборону 3-я гвардейская танковая армия генерала Рыбалко. Правда, почти все свои танки она потеряла ещё в начале марта, и теперь состояла из пехотных подразделений (в те годы у нас, в отличие от второй половины войны, в состав танковых армий включались и пехотные дивизии).

Город Мерефа был главным узлом в системе советской обороны южнее Харькова, на 30-километровом участке западнее реки Северский Донец. В нём сходятся обе дороги, ведущие к Харькову с юга по правобережью Северского Донца: Днепропетровск – Харьков и Лозовая – Харьков. Наступающая в этой полосе немецкая танковая дивизия СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер», по планам германского командования, должна была в течение 7 марта захватить Мерефу, и отсюда развивать наступление непосредственно на южную окраину Харькова, до которой оставалось от Мерефы менее чем 10 километров.

Чуть ранее, учитывая очевидную угрозу прорыва немецких войск с данного направления, для обороны Мерефы была направлена из резерва Воронежского фронта 62-я гвардейская стрелковая дивизия. Она совершила 25-километровый марш и заняла оборону на десятикилометровом участке от юго-западной окраины Мерефы до хутора Тимченки.

Для усиления ей были приданы пять артиллерийских дивизионов из состава 8-й артиллерийской дивизии прорыва Резерва Верховного Главнокомандования.

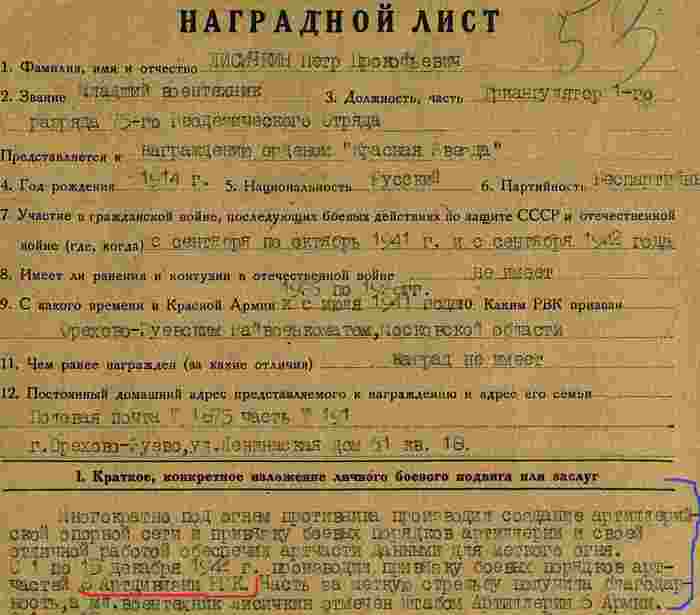

У меня нет точных сведений – участвовал ли в этом конкретном бою мой дед – офицер артиллерийской разведки штаба Воронежского фронта, Пётр Прокофьевич Лисичкин. Есть только документ (на фото) – о том, что несколько ранее, в декабре 1942 года, он действительно был прикомандирован именно к этой дивизии, для организации артиллерийской подготовки наступления в рамках операции «Малый Сатурн». Находился ли он по-прежнему в боевых порядках данной дивизии на момент боя в Мерефе, или же был переброшен на другое направление – точно не известно, но всё возможно.

По решению командира 62-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Зайцева, два из трёх полков его дивизии – 186-й и 184-й гвардейские стрелковые полки – заняли оборону вдоль юго-западной и южной окраин города Мерефа, а 182-й гвардейский стрелковый полк – восточнее, на пятикилометровом участке от города Мерефа до хутора Тимченки. Своим левым флангом этот полк примыкал к подразделениям 1-го отдельного чехословацкого батальона Людвига Свободы, оборонявшегося по соседству в Соколово, где в это же время гремел не менее эпический бой поручика Отакара Яроша (подробнее я писал о нём ранее).

Чтобы не допустить прорыва танков противника в полосе обороны дивизии, вся пушечная артиллерия была поставлена в боевые порядки стрелковых полков для стрельбы прямой наводкой. На южной окраине Мерефы, в 400–500 метрах в глубине, на закрытые огневые позиции были поставлены восемь 122-мм гаубиц (аналог современных «Гвоздик»). На танкоопасных направлениях саперы установили противотанковые мины.

Здесь напрашивается аналогия с Курской Дугой: всё та же наша насыщенная противотанковая оборона – против наступающей танковой дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер». Однако есть один момент, который имеет принципиальное сходство с одним из эпизодов Курской Битвы, противоположным по своему смыслу, а именно – сражением у села Прохоровка. В последние годы всё чаще пишут о том, что суть Прохоровки была не совсем такая, как нам всю жизнь рассказывали по телевизору. Главное – там не было никакой встречной танковой битвы: с немецкой стороны участвовало, максимум, несколько десятков танков, и отнюдь не они задавали там тон.

Суть сражения под Прохоровкой была в том, что наша 5-я гвардейская танковая армия генерала Ротмистрова, попыталась перейти в наступление – и её несколько сотен танков наткнулась на подготовленный немцами артиллерийский противотанковый рубеж, на котором и были уничтожены сосредоточенным пушечным огнём, как в тире. Очень похожая ситуация произошла в Мерефе, где немцы сконцентрировали танки, а мы – артиллерию.

Первые боевые действия на подступах к Мерефе начались ещё накануне – 6 марта. В этот день, как отмечалось в «Докладе-отчете о действиях артиллерии противника» 3-й танковой армии, «из районов Большого и Малого Рябухино в направлении на Борки двумя эшелонами пошло 40 танков, 18 бронемашин и 25 автомашин мотопехоты. Наши передовые части начали отход. Танки противника продолжали движение. 25 самолетов Ю-87 расчищали путь атакующим танкам, с высоты 100–150 метров обстреливая из пулеметов отходящие части. С выходом на рубеж правого берега р. Мжа противник был остановлен. Быстро подтянув до полка артиллерии калибра 75 и 105 мм, он начал вести борьбу с нашей артиллерией».

Упомянутые здесь Борки – это та самая знаменитая станция, в 5 километрах южнее Мерефы, где в 1888 году потерпел крушение царский поезд, следовавший из Крыма в Ленинград. По счастливому стечению обстоятельств, в той катастрофе Государь Император и его семья остались живы, а в Борках поставили храм в честь своего чудесного спасения. Этот храм, пожалуй, один из величественнейших в Российской Империи, в ходе Второй Мировой войны был почти полностью разрушен, в конце войны его остатки взорвали и более не восстанавливали.

Немецкие войска, в начале марта разгромившие два наших танковых корпуса в районе Кегичевки, достаточно легко продвинулись далее на север и овладели Борками, что в 50 километрах севернее Кегичевки:

«… Где подарком из подарков,

Как труды ни велики,

Не Ростов им был, не Харьков –

Населенный пункт Борки…».

Теперь им предстояло из Борок штурмовать Мерефу. Рано утром 7 марта по г. Мерефа и ближайшим подступам к нему, нанесла удар немецкая авиация. Он продолжался более 40 минут. Небольшой городок окутался дымом. В нескольких местах вспыхнули очаги пожаров. Вслед за налетом бомбардировщиков в атаку перешли танки. Развернувшись в боевой порядок, они под прикрытием огня своей артиллерии на полном ходу устремились к переднему краю обороны 62-й гвардейской стрелковой дивизии. Ее гаубичные и минометные батареи первыми встретили танки противника заградительным огнем с закрытых огневых позиций, уничтожив несколько танков и самоходных орудий.

На боевые порядки правофлангового 186-го гвардейского стрелкового полка двигалось 47 немецких танков и более 20 бронетранспортеров с пехотой. Три батареи 76-мм пушек за короткий промежуток времени огнем прямой наводкой подбили 8 танков противника, 4 бронетранспортера и уничтожили более роты пехоты.

В результате массированного огня советской артиллерии, первая танковая атака противника была сорвана. На Мерефу снова налетели немецкие бомбардировщики, затем вновь последовала атака – и в такой последовательности в течение дня (7 марта) противник предпринял восемь атак, но безуспешно. Ни одному танку не удалось переправиться через р. Мжа и ворваться в Мерефу.

За проявленные отвагу, мужество и героизм личного состава в боях за Мерефу 7 марта 1943 года, 8-я артиллерийская дивизия прорыва получила почётный статус «гвардейская» и новый номер: теперь она стала «3-й гвардейской».

Мерефа была оставлена советскими войсками только 13 марта 1943 года, когда уже был практически взят Харьков, находившийся у неё в тылу. Дело в том, что весь рубеж в районе Мерефы и восточнее её был до конца удержан, и оставлен в середине марта лишь по приказу высшего советского командования. Однако западнее Мерефы ситуация развивалась в ином ключе.

Противник, потерпев неудачу на рубеже Мерефы, перенёс удар западнее её – в стык между 3-й танковой армией и соседней 69-й общевойсковой, по боевым порядкам обороняющихся здесь советских 160-й и 305-й стрелковых дивизий 69-й армии.

В полосе 160-й стрелковой дивизии на фронте шириной в 2–2,5 км было развернуто в первом эшелоне до 40 немецких танков прорыва и штурмовых орудий, за ними во втором эшелоне – до 60 средних танков с десантом автоматчиков на броне, а в третьем эшелоне – легкие танки, бронетранспортеры и бронемашины с пехотой.

Действия наземных войск противника непрерывно поддерживала авиация, которая группами по 25–30 бомбардировщиков воздействовала по боевым порядкам оборонявшейся советской пехоты и огневым позициям артиллерии. Сломив в короткие сроки сопротивление стрелковых частей 69-й армии, противник вышел на фланги и в тыл противотанковых опорных пунктов и на позиции дивизионной артиллерии в глубине. Часть орудий была уничтожена огнем танков, другая часть – осталась без расчетов и была без помех обойдена немецкими танковыми подразделениями.

В те дни, не только стрелковые взводы и роты, но и артиллерийские расчеты часто были укомплектованы личным составом, призванным на освобожденной территории. Ввиду отставания тылов, вновь призванные не были переодеты в военную форму и продолжали действовать в своей гражданской одежде. Этим не преминул воспользоваться противник. Переодетые в конфискованную у местного населения гражданскую одежду, немецкие пехотинцы, действуя в качестве десанта на танках, при подходе к огневым позициям артиллерии заблаговременно спешивались с танков, в пешем порядке выдвигались к орудийным расчетам и, не вызывая подозрения, уничтожали их в ближнем бою. Это была классическая «операция под чужим флагом».

Одновременно немецкие танковые удары были нанесены и в центре оперативного построения 69-й армии – на смежных флангах 37-й стрелковой бригады и 180-й стрелковой дивизии силами двух пехотных батальонов при поддержке до 20 танков, а также на правом фланге 69-й армии – в полосе 161-й стрелковой дивизии, против которой перешла в наступление 167-я немецкая пехотная дивизия.

В результате первого дня боев, в полосе обороны 69-й армии противнику удалось потеснить 161-ю стрелковую дивизию на 3–4 км, а 37-ю стрелковую бригаду и 180-ю стрелковую дивизию – на 6–10 км. На левом фланге армии 160-я стрелковая дивизия со 2-й противотанковой бригадой после четырехчасового боя отошла в северном и северо-восточном направлениях. За день боя потери артиллерии 160-й стрелковой дивизии и 2-й противотанковой бригады составили 75 % от ее общего количества, а в 270-й стрелковой дивизии, которая была окружена противником, артиллерия была уничтожена полностью. В 37-й стрелковой бригаде было выведено из строя 12 орудий из 28, имевшихся к началу наступления немецких войск. Бригада также имела потери до 70 % средств тяги.

Фактически не смогла вывести из боя и отвести на последующий рубеж обороны свою артиллерию и 180-я стрелковая дивизия. Попытка командира дивизии задержать продвижение танков противника вводом в бой артиллерийского противотанкового резерва (одна батарея) также не увенчалась успехом, так как он был уничтожен их огнем при выдвижении на указанный рубеж развертывания.

На левом фланге 69-й армии танковая дивизия СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер», вклинившись в глубину обороны на 10–12 км, во второй половине дня вышла к хутору Снежков Кут и к Замостью, где в противотанковых опорных пунктах занимала оборону 6-я артиллерийская бригада. В течение трех часов эта бригада отражала атаки до 70 танков противника, уничтожив 24 из них. Ведя бой самостоятельно без стрелкового прикрытия, она была блокирована с флангов и с тыла, понесла большие потери в артиллерии и была вынуждена отойти.

Вот как описывает этот бой один из его участников с немецкой стороны – начальник штаба 1-го танкового полка дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер», оберштурмфюрер Изике: «…Широким фронтом мы продолжаем наступление по заснеженной равнине. На горизонте перед нами едва виднеются крыши. Это может быть только Снежков Кут. Во время короткой остановки командир штурмбаннфюрер Вюнше отдает первой роте приказ, обогнув далеко растянувшуюся деревню, атаковать ее с востока и двигаться нам навстречу. Мы же продолжаем наступать в нашем направлении… То и дело перед нами и по сторонам взвивается снег и что-то жужжит мимо нас. Нас осталось 18 танков, за нами оба «Тигра», пехота пока еще сидит на броне, спрятавшись за башней… Слева и справа от нас два танка объяты пламенем. Наша танковая атака достигла своей критической фазы… От высоты перед нами, уже хорошо различимой, неприятно часто посверкивает…

По звукам выстрелов и взрывам мы понимаем, что бой между танками и противотанковыми орудиями в самом разгаре. Примерно в 80 метрах от нас появляется «Тигр», который движется в сторону высоты… Едва «Тигр» поднимается на возвышение, раздается грохот. Вокруг нас огненные вспышки и осколки. Подняв головы, мы видим на башне «Тигра» пятно размером с квадратный метр. Ствол орудия калибром 88-мм приходит в движение и, словно пальцем, указывает на цель. Струя огня – мы приподнялись, чтобы видеть, что произошло. Половину дома снесло, и очень ясно стал виден горящий советский танк, прятавшийся там - теперь без башни…

На восточной окраине как минимум две дюжины «Т-34» вышли из своих укрытий. Между тем подоспел второй «Тигр»… Перед деревней Снежков Кут наши подбивают восемь советских танков. В самой деревне удается уничтожить еще четыре, в то время как остальные «Т-34» исчезают в направлении Валки, на северо-восток. Штурмбаннфюрер Вюнше между тем руководил действиями отделения против позиций противотанковой обороны. По окончании боя их насчитали 56…».

На самом деле в 69-й армии к тому времени насчитывалось, по различным данным, от 4 до 8 танков, тогда как автор этого рассказа насчитал их «не менее двух дюжин», при этом 12 из них в этом бою были «уничтожены».

К исходу дня передовые части немецкого Второго танкового корпуса СС смогли вклиниться на глубину до 15 км и выйти в район населенного пункта Валки (30 км западнее Мерефы), который обороняла 305-я стрелковая дивизия. Вот здесь-то и находился танковый резерв 69-й армии. Как пишет в своих мемуарах её командующий, генерал Казаков: «И тут не вытерпело сердце командующего бронетанковыми войсками нашей армии генерал-лейтенанта Мишулина: по собственной инициативе он сам повел в контратаку те семь-восемь танков, которыми располагал. Но силы были слишком неравными. Очень скоро немцам удалось подбить головной танк, в котором находился Мишулин. Другие танковые экипажи с трудом спасли тяжело контуженного генерала. Изменить же течение боя они не смогли…». Впрочем, по данным Центрального архива Министерства обороны, к тому времени в 69-й армии имелось лишь 4 танка, а не «семь-восемь».

В итоге прорыв противником переднего края обороны 160-й стрелковой дивизии и одновременное его вклинение на двух других направлениях привели к отходу большей части сил 69-й армии (161, 180, 160-я стрелковые дивизии и 37-я стрелковая бригада) и к окружению 270-й стрелковой дивизии, которая была глубоко охвачена с флангов. Развивая наступление, передовые части немецкой танковой дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» блокировали с фронта 305-ю стрелковую дивизию, обошли ее с флангов и с выходом в район Люботина отрезали пути отхода этой дивизии в направлении Харькова.

Город Люботин находится в 12-ти километрах строго на запад от Харькова, на трассе Киев – Харьков, и именно отсюда, с запада, немцы начали операцию по овладению Харьковом, огибая его с севера в кольцо окружения. Вот почему войска 3-й гвардейской танковой армии, выигравшие свою оборонительную операцию и отразившие немецкие атаки в Мерефе, Соколово, Тарановке, уничтожившие противостоявшего им противника в упорных боях – оказались обойдёнными с севера, со стороны Харькова, и под угрозой окружения были вынуждены в середине марта оставить свой рубеж и отойти в восточном направлении – на левый берег реки Северский Донец в районе Змиёва.

"...Пусть тот бой не упомянут

В списке славы золотой,

День придет — еще повстанут

Люди в памяти живой,

И в одной бессмертной книге

Будут все навек равны —

Кто за город пал великий,

Что один у всей страны;

Кто за гордую твердыню,

Что у Волги у реки,

Кто за тот, забытый ныне,

Населенный пункт Борки..."

Интерактивная карта боевых действий

Валки:

Мерефа: