Вся правда о ленд-лизе: зачем Сталин признал, что проиграл бы Гитлеру без американской помощи? (Часть 2 из 2)

От себя. Статья большая и основана на цифрах и личном мнении автора. Она не претендует на истину в последней инстанции, но аргументированно разбирает ленд-лиз и его влияние. Наверняка найдутся те, кто уже всё это знает или кто не согласен с таким мнением, или кто-то впервые это прочитает. Надеюсь каждому будет интересно прочитать и обсудить в комментариях своё видение влияния ленд-лиза.

«Функционирование советского железнодорожного транспорта было бы невозможно без ленд-лиза»

Эта цитата из Соколова также часто повторяется последнюю четверть века и обоснована не более, чем иные его тезисы, разобранные выше. Чтобы прийти к этому заключению, он берет количество поставленных в СССР из США рельсов (622 тысячи тонн) и локомотивов (1977 штук) и сравнивает их с производством в СССР в годы войны. У него выходит, что почти половина новых рельсов тогда была представлена импортными, а среди паровозов вообще большинство поступили по ленд-лизу.

Один из паровозов серии Е, поставлявшийся в Россию из США в Первую и Вторую мировые войны / ©Wikimedia Commons

Увы, при всей верности этих цифр, они никак не доказывают тезиса Соколова «функционирование советского железнодорожного транспорта было бы невозможно без ленд-лиза». Все дело в том, что во время войны производство паровозов и рельсов не особо нужно: общий объем перевозок резко сокращается, в силу сворачивания мирных секторов экономики. Со многих оставшихся невостребованными железных дорог в годы войны собирали рельсы и использовали их для починки пострадавших путей в зоне активных боев.

Строго говоря, поставки ленд-лизовских рельсов для нужд самой войны с Германией были избыточны. Хорошо известно, что «за время войны железнодорожные войска построили 9 845 км новых железных дорог широкой колеи. При этом заготовка и мобилизация местных ресурсов [то есть снятие рельс и шпал с неиспользуемых в военное время местных дорог – N.S.] достигала 60-85% общего объема израсходованных материалов. Из… 25 710 км рельсов 21 682 км (84,4%) изыскано войсками на месте».

Метр рельса в ту пору весил 50 килограммов, а на железную дорогу их кладут в два ряда. 622 тысячи тонн ленд-лизовских рельсов, таким образом, хватило бы на 6222 километра новых железных дорог в одноколейном (стандартном) исчислении. На практике вновь уложенных рельсов было потрачено меньше, чем импортировано. А ведь еще 0,7 миллиона тонн рельсов за годы войны произвела и советская промышленность.

Выходит, примерно полмиллиона тонн сравнительно новых рельсов у СССР было в резерве. Использовать их до конца удалось уже сильно после войны. Для чего? Думаем, читатель уже понял, зачем Москве могли быть нужны запасы такого рода.

Более того: к войне СССР подошел с некоторым избытком подвижного состава. Дело в том, что в 1939-1940 годах во время присоединения Прибалтики, занятия Западной Украины и Белоруссии он захватил 7,8 тысячи трофейных паровозов – то есть вчетверо больше, чем получил по ленд-лизу. Поэтому всего паровозов перед войной было больше 27,9 тысячи – или в 14 раз больше, чем поставлено по ленд-лизу.

Потери паровозов в войне были очень умеренными: поврежденных — 1990 отечественных и 1318 трофейных (многие из них уже захватывались поврежденными). Однако все, кроме 251 штуки, удалось восстановить после ремонта – то есть, в итоге войны именно паровозный парк даже увеличился

Более чем очевидно, что советские железные дороги вполне выжили бы и без ленд-лиза.

В то же время нельзя отрицать, что накопление запаса паровозов ближе к концу войны заметно повышало стратегическую устойчивость СССР на случай войны с его союзниками. В этом смысле заказ паровозов по ленд-лизу был шагом вполне оправданным: имея дело с западными государствами, Сталин на собственной шкуре успел ощутить, что вчерашний союзник в мгновение ока может оказаться сегодняшним врагом.

Тушенка и иное продовольствие: то, без чего СССР не смог бы выжить?

Широко известно, что по ленд-лизу было поставлено много продовольствия, которое существенно помогло нашей стране в военное время. Но вот вопрос: сколько и когда именно оно поступило?

Согласно официальным данным, всего в СССР попало чуть менее 4,5 миллиона тонн продовольствия – или примерно по шесть килограммов на его жителя за 1941-1945 годы. Не менее 10% этого продовольствия – как и ленд-лиза в целом – поступило к нам уже после окончания Великой Отечественной войны. Поэтому повлиять на ее ход и исход эти поставки не могли.

Часть продовольственного ленд-лиза / ©novate

Всего за время Второй мировой западные продовольственные поставки в СССР составили примерно 18,6 грамм на человека в сутки. Вопреки устоявшимся представлениям, основная часть продовольственного ленд-лиза не была тушенкой: на мясные консервы пришлось только 664,6 тысячи тонн или порядка 2,75 грамм в сутки на одного советского гражданина в период войны. Для периода Великой Отечественной эта цифра ниже: ведь более 10% ленд-лиза пришло уже после ее конца.

Да, заметная часть этого продовольствия шла в армию, а не гражданам в целом. Поэтому там масса той же тушенки на душу была выше 2,75 грамм в сутки. Но надо понимать, что жесткая плановая экономика СССР без западных поставок вполне смогла бы перераспределить пищевые ресурсы в пользу армии. Поэтому сравнение продовольственного импорта со средними цифрами потребления продовольствия по стране говорит о роли «второго фронта» все же больше, чем любое другое сопоставление.

В СССР по ленд-лизу поступило 15 миллионов пар армейских ботинок. Но, во-первых, подавляющее большинство – уже во второй половине войны, и, во-вторых, из опубликованных источников даже неизвестно, какая их часть в самом деле поступила на фронт, а какая осела на складах в ожидании совсем другого конфликта / ©novate

Можно спорить о том, сколько конкретно продовольствия получали жители нашей страны в годы войны. Благо, полной статистики такого рода, разумеется, нет (ни личные подсобные хозяйства, ни колхозные рынки корректно не учесть). Но очевидно, что из местных источников питания советские граждане получали намного больше, чем 18,6 грамм в сутки. Тот же Соколов вполне признает, что и мяса в СССР в годы войны произвели во много раз больше, чем пришло по ленд-лизу.

А как же быть с тем, что сам Сталин признал: «без ленд-лиза мы бы проиграли»?

30 ноября 1943 года на Тегеранской конференции британский генерал Алан Брук на дне рождения Черчилля выступил с тостом. В нем он заявил, «что наибольшие жертвы понесли англичане, что их потери [в войне] превышают потери любого другого народа, что Англия дольше и больше, других сражалась и больше сделала для победы. В зале наступила неловкая тишина».

Легко понять, что Сталин вряд ли был согласен с подобными заявлениями. В пику британцу он заявил: эта война – война машин, и США поставляют их в огромных количествах. Далее, согласно американским записям, он сказал: «Без использования этих машин посредством ленд-лиза мы проиграли бы войну».

Многие люди склонны видеть в этом подтверждение Сталиным описанных выше идей: без ленд-лиза СССР был обречен. Для людей, опирающихся на факты, заявление советского вождя выглядит странновато. Хорошо известно, что основную часть ленд-лиза СССР получил уже после 30 ноября 1943 года. А из общих цифр ленд-лиза понятно, что советская сторона вполне могла довести войну до конца и без западных поставок.

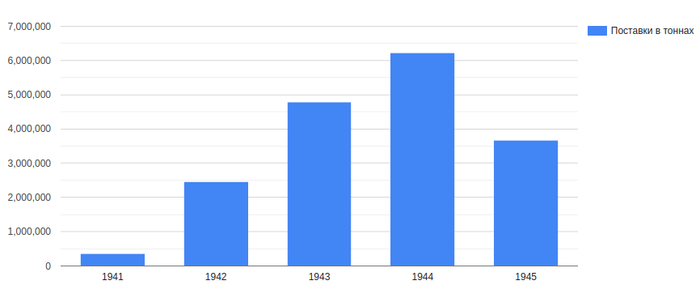

И потом: проиграть СССР мог только в 1941-1942 годах, на которые пришлись менее 2,8 миллиона тонн союзных поставок. Еще 13 миллионов тонн пришлось на 1943-1945 годы, когда перспектива проигрыша войны перед Москвой просто не стояла. Сталин не мог этого не знать – зачем же он дезинформирует союзников?

Для Сталина Тегеранская конференция была первым опытом одновременной и многосторонней дипломатической игры на одном поле. Несмотря на это, он вполне справился / ©Wikimedia Commons

Попробуем ответить на этот вопрос исходя из известных фактов. Во-первых, Макиавелли, а также ряд других умелых манипуляторов прошлого, были среди читаемых (и комментируемых) Сталиным авторов его огромной личной библиотеки. Во-вторых, из контекста – абсурдного выступления генерала Брука – мы видим, что он мог разозлить Сталина. В-третьих, мы знаем, что советский лидер был в курсе идей английских военных об ударах по СССР еще в 1940 году.

Наконец, из рассекреченных на сегодня цифровых данных очевидно, что Сталин на протяжении второй половины войны создавал запасы стратегических материалов. Запасы, масштабы которых слишком велики, чтобы их можно было целиком использовать в ходе Великой Отечественной войны.

В такой ситуации логично предположить, что хозяин Кремля пытался, с одной стороны, вбить клин между американскими и английскими союзниками. А с другой – показать США, что их помощь все еще крайне нужна СССР, несмотря на то, что тот явно переломил ход войны на востоке.

Если он хотел именно этого – то его стратегия частично сработало. До 30 ноября 1943 года, когда он сделал свое громкое заявление, из западного полушария в СССР по ленд-лизу – за два года и пять месяцев – отправили 6,95 миллиона тонн грузов. После – за всего лишь год и шесть месяцев – уже 10,55 миллиона тонн.

Полное доверие дипломатической лести – а тосты в честь иностранных лидеров редко обходятся без таковой – есть признак некоторой наивности. Особенно – если эту лесть произносит человек типа Сталина или какой-то иной любитель Макиавелли.

Как можно оценить общую роль ленд-лиза во Второй мировой войне?

При СССР роль ленд-лиза в материальном обеспечении Великой Отечественной войны оценивали в 4%. После СССР – как решающую. Какой же она была на самом деле?

В принципе, из текста выше это уже понятно. Всего по ленд-лизу нам отправили 17, 5 миллиона тонн грузов, из которых в мае-сентябре 1945 года – 1,79 миллиона тонн Эти 10,2% ленд-лиза на ход и исход Великой Отечественной уже не могли повлиять. Остальные ~15,7 миллиона тонн могли быть использованы в ходе войны. Но нельзя найти ни одной отрасли, где их отсутствие лишило бы СССР возможности эту войну вести.

Лишь 9% от всего ленд-лиза отправили в СССР в первый год войны. За май-сентябрь 1945 года, таким образом, поставки были больше, чем за июнь 1941 – июнь 1942 годов / ©NS

Чтобы в самом общем виде понять ограниченность масштабов ленд-лиза, стоит сравнить его с объемами грузов, обеспечивавшими работу советской экономики в годы войны. Скажем, железные дороги страны только в 1943-1944 годах перевезли 647 миллионов тонн различных грузов – в сорок с лишним раз больше, чем пришло по ленд-лизу за всю войну. Общий объем погрузок (грузов, не пассажиров) только на железных дорог за войну примерно в сто раз превзошел ленд-лизовские поставки.

Конечно, среди тех было много сложных изделий, ценность которых выше, чем у угля или чугунных чушек, которые грузили на железные дороги СССР, чтобы доставить на электростанции и заводы. Но по советским железным дорогам перевозили не только сырье. Поэтому да, ценность ленд-лиза, разумеется, не равна 1% от всех материальных ресурсов, потребленных советской экономикой в годы войны. Но, определенно, и решающей ее назвать никак нельзя. Тем более, что подавляющее большинство этих грузов прибыло к нам только во второй половине войны.

«Додж», в Красной армии известный как «Додж 3/4» (то есть грузоподъемностью 0,75 тонны), выборгский участок фронта. Самый массовый легкий грузовик ленд-лиза. Кроме перевозки грузов, они часто буксировали 120-мм минометы или 57-мм орудия / ©Wikimedia Commons

Скорее всего, общий вклад ленд-лиза в возможности советской экономики того времени не выше 10%. Но он может быть выше, чем 4% – советской оценки ленд-лизовских поставок. Напомним, эти проценты получились методом перевода долларовой стоимости ленд-лиза в рубли и сравнения ее с общим советским производством тех лет.

Еще один важный момент в оценке этой помощи: значительная ее часть не была использована в ходе Великой Отечественной и, по всей видимости, накапливалась советским руководством на случай войны со странами, которые и поставляли нам товары и сырье по ленд-лизу.

Почему так живуч миф «без ленд-лиза СССР не победил бы»?

Все озвученные выше цифры вполне доступны и были доступны уже много лет назад. Откуда изобилие оценок, повторяющих тезисы историка Соколова? И почему они со временем не только не теряют, но и увеличивают популярность? Как могут пользоваться поддержкой идеи, явно не находящие никакой опоры в реальных цифрах?

Наиболее вероятный ответ на этот вопрос таков: все дело в переносе людьми своего восприятия современности на прошлое. Многие наши современники по-прежнему мыслят известными фразами персонажей классика русской литературы девяностых. С их точки зрения страна, руководимая Москвой, никогда не могла быть иной, чем сегодня – то есть, не вполне полноценной экономически и технологически. И, разумеется, в смысле умственного потенциала как минимум ее руководства.

Если кто-то мыслит в такой парадигме, для него всегда будет казаться дикой идея, будто государство, населенное русскими, в принципе могло самостоятельно выиграть мировую войну у сильнейшей сухопутной армии западного мира.

Ленд-лизовское стрелковое оружие не пользовалось особой популярностью в Красной армии. В отличие от отечественных пистолетов-пулеметов с начальной скоростью патрона ~500 м/с и в силу этого большой дальностью прицельной стрельбы, западные ПП под 45 калибр имели начальную скорость пули не выше 150 м/с – и малую дальность прицельной стрельбы / ©Wikimedia Commons

Поэтому у таких людей возникает необходимость в обнаружении какого-то тайного канала «перекачки» мощи Запада – заведомо более полноценной, во всех отношениях, части мира – в заведомо менее полноценный «совок». Без такой перекачки история Великой Отечественной войны для них бессмысленна: она противоречит их устоявшимся представлениям о мире. Идея о самостоятельном выигрыше войны СССР вводит такого человека в состояние сильнейшего когнитивного диссонанса и понижает его уровень психологического комфорта. Мы живем в эпоху, когда человек, выбирая между своим комфортом и фактами, чаще всего выберет первое.

Военные усилия западных стран на роль такого тайного канала перекачки «мощи Запада» просто не годятся. Совершенно очевидно, что к моменту открытия второго фронта в Европе СССР уверенно шел от одного крупного успеха к другому. Он уже подошел к своим довоенным границам и явно перешел бы их в те же самые сроки и безо всякого второго фронта.

Ленд-лиз, напротив, выглядит намного более привлекательным вариантом. Материальная мощь США кажется очевидной любому нашему современнику. И не менее очевидно, что промышленность Штатов не могла не быть сильнее советской.

Естественно, на самом деле, все эти представления разбиваются в тот момент, когда мы смотрим на цифры. Но это совершенно неважно – пока мы говорим о восприятии ленд-лиза в массовом сознании. Люди, в норме, стараются любой ценой избежать крушения своих представлений и идеалов. А определенной части общества будет не так просто сохранить свои представления целыми иначе, чем признав советскую победу в Великой Отечественной войне результатом американских усилий,

Поэтому принятие идей Соколова о решающем вкладе ленд-лиза – какими бы неосновательными они не были фактически – вряд ли когда-нибудь пойдет на спад.

Автор: Александр Березин

Источник: Naked Science

Орфография и пунктуация автора сохранена.