Цена войны, или Во сколько обходилась война московскому государю

«Воюют не по найму, а из любви…»

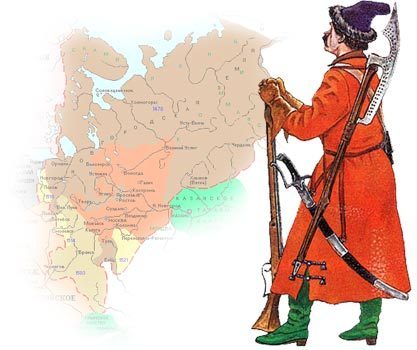

С лёгкой руки иностранцев, побывавших в России в XVI веке, утвердилось мнение, что война Московиту ничего (ну или практически ничего) не стоит. Стоит ему только бросить клич — и на его зов явится тьмочисленное пешее и конное воинство, готовое воевать за свой кошт, ища себе чести (не забывая при этом о «животах» и пленниках), а своему государю — славы. Вот, к примеру, что отмечал посол Священной Римской империи Франческо да Колло в своем отчёте императору по итогам пребывания в Москве в 1518—1519 годах:

Впрочем, отмечал да Колло, особо доблестных воинов государь московский жаловал дорогой шубой или богатым кафтаном со своего царского плеча. На этом, пожалуй, расходы Московита на войну и заканчивались.

Иностранцев, полагавших вслед за имперским послом, что война Московиту обходилась дёшево — существенно дешевле, чем их государям, — можно понять. Они привыкли к тому, что для ведения войны нужны деньги — много денег, ещё больше денег. Ибо «Point d’argent, point de Suisse» — «нет денег, нет швейцарцев». Или ландскнехтов, или рейтар, или ещё кого-нибудь другого — со времён Средневековья рынок наёмников в Западной Европе никогда не страдал от дефицита предложения. Услуги же наёмников, составлявших основу армий ведущих европейских держав того времени, стоили ой как недёшево. Профессионалы во всём, что касалось военного ремесла, они ценили себя достаточно высоко и задёшево продавать свою жизнь и свои умения не собирались.

Московит же долго обходился без наёмников. И даже когда стал прибегать к ним, всё равно наёмные отряды — конные и/или пешие, что при Василии III, что при Иване Грозном, что позднее — всегда составляли меньшую, сильно меньшую часть московского войска. Английский дипломат и мемуарист Джайлс Флетчер, посетивший Россию вскоре после смерти Ивана Грозного, писал, что таких иноземцев, с оружием в руках служивших московскому государю, было тогда немногим больше 4 тысяч, тогда как собственно русских воинов насчитывалось более 90 тысяч человек.

Вопросы, вопросы…

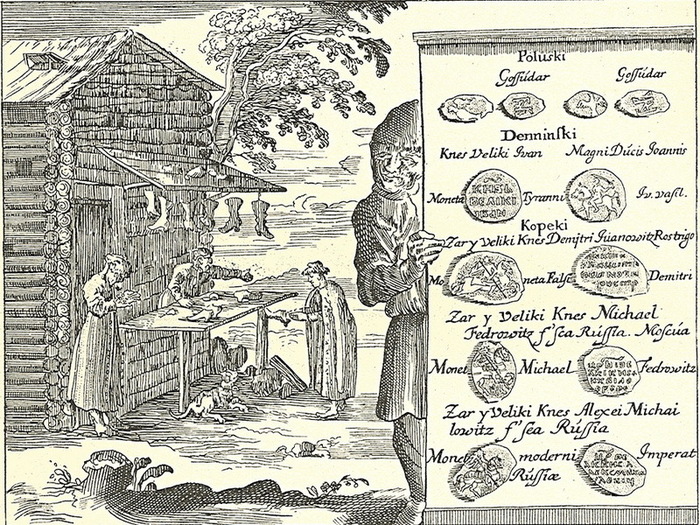

Естественно, что при таких раскладах структура военных расходов Русского государства была несколько иной, чем в Западной Европе. Но означало ли это, что Ивану III, его сыну и внуку война не стоила ничего или, как минимум, обходилась дёшево? Дать однозначный ответ на этот вопрос сложно. В XVI веке Московия ещё только вступила на путь формирования современного, раннемодерного государства с характерными для него институтами: «регулярной» бюрократией, государственным бюджетом и прочим. К тому же не стоит забывать, что мы не имеем чёткого представления о структуре и размерах московских государственных доходов и расходов в целом для этого столетия (впрочем, это справедливо будет и для большей части следующего столетия). Причина проста: московские приказные и царский архивы сильно пострадали от пожаров и политических неурядиц середины XVI — начала XVII века. Лишь после 1626 года, после очередного великого московского пожара, положение с документами существенно улучшилось. Не было в то время, судя по всему, и самого понятия «государственный бюджет» со статьями доходов-расходов в современном понимании сути этого термина.

Да и сами военные расходы носили, если так можно выразиться, «размытый» характер. Само собой, война относилась к «делу государеву» — вместе с дипломатией и внешней политикой вообще. Впрочем, война и есть продолжение политики, но только иными средствами. И эта максима К. Клаузевица в XVI веке — веке экспансии и конфликта, по выражению британского историка Р. Маккенни — была актуальна как никогда. Однако «земля» в обязательном порядке привлекалась к финансированию этой части «дела государева». Собственно, в этом и заключалась одна из первейших, если не первейшая, её обязанность, «служба» (или, точнее, «тягло») государю.

«Земля» не только платила налоги в денежной форме, но и несла разного рода натуральные повинности — перечень и тех, и других впечатляет. Вот, к примеру, от чего освобождал Иван Грозный земли московского Чудова монастыря в 1556 году:

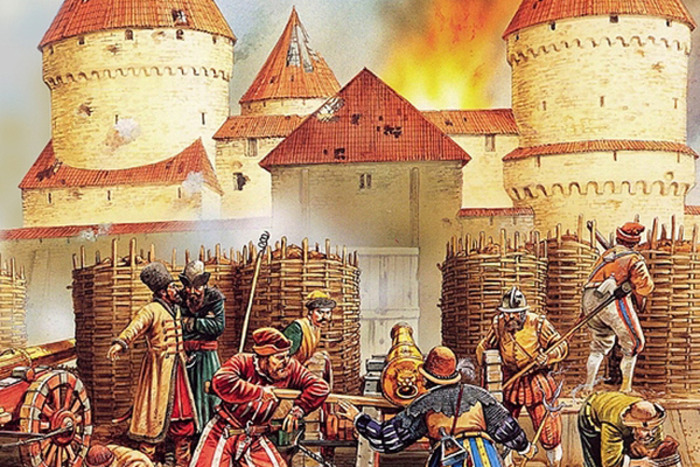

Нетрудно заметить, что в этом длиннейшем списке наряду с денежными поборами немалую часть составляют и всякого рода натуральные повинности — вплоть до таких диковинных, как изготовление каменных ядер для государева наряда по присланным меркам-кружалам. Эти повинности, согласитесь, довольно сложно перевести в денежную форму — хотя в грамотах и встречаются случаи «конвертации» натуральных повинностей в денежные выплаты — и учесть в соответствующей графе «государственного бюджета». Безусловно, они тоже чего-то стоили тяглым людям.

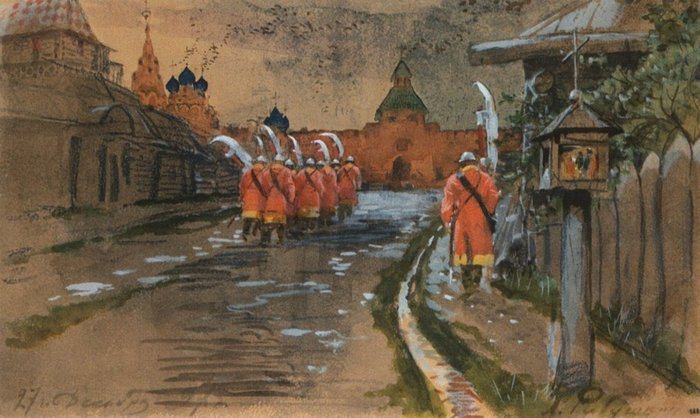

Есть и другая проблема. Чтобы ни писали иностранные наблюдатели о том, что московские ратные люди служат своему государю из чести, довольствуясь малым, однако же из документов следует, что определённое жалование от казны им пусть и нерегулярно, но всё же выплачивалось. Ещё тот же барон Сигизмунд фон Герберштейн, оставивший внушительные записи о своём пребывании в загадочной Московии, отмечал, что Василий III детей боярских средней руки и тем более бедных «ежегодно принимает к себе и содержит, назначив им жалованье, но не одинаковое. Те, кому он платит в год по шести золотых, получают жалованье через два года на третий; те же, кому каждый год даётся по двенадцать золотых, должны быть без всякой задержки готовы к исполнению любой службы на собственный счёт и даже с несколькими лошадьми…». Тем более это имело отношение к стрелецкой пехоте, служилым казакам, пушкарям, воротникам, затинщикам и прочим служилым людям «по прибору». Они, не имея поместных окладов (кроме их начальных людей), служили за денежное и кормовое жалованье — не считая выдачи им сукна на служилое платье и, частично, оружия и амуниции. Это жалование они получали по полугодиям или ежегодно.

«Ординарные» расходы: государево денежное жалование

Нам точно не известно, сколько всё-таки было внесено при том же Иване Грозном в сметные списки ратных людей всех чинов и каким же был порядок выплаты им государева жалования. Поэтому и представить себе размер ежегодных военных расходов чрезвычайно сложно. Можно попробовать лишь определить некую нижнюю планку «непременных», «ординарных» военных расходов, включавших в себя только выплату государева денежного жалования. И то, сделать это можно только очень приблизительно.

Сколько стоил один средней руки поход?

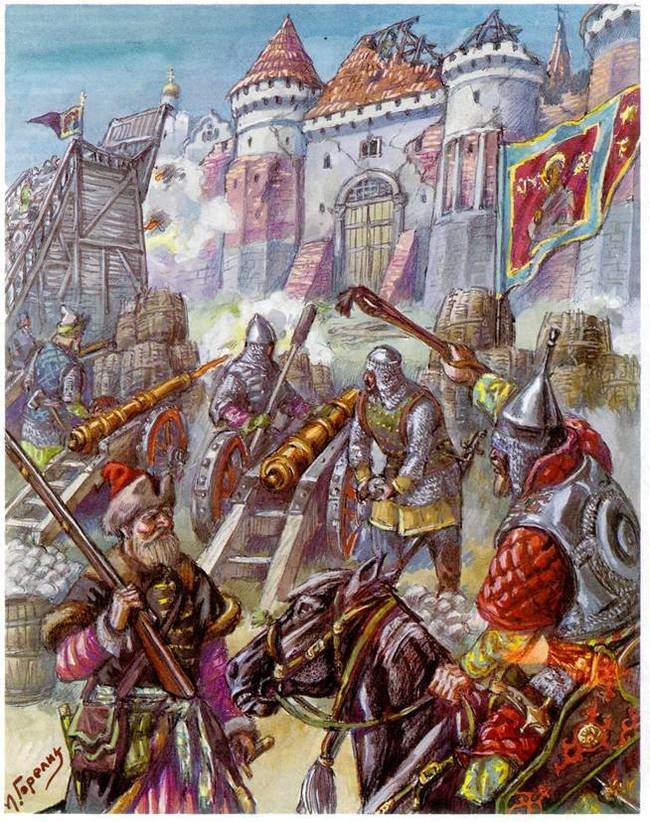

Жалование. Согласно разрядным записям, царское войско в Ливонском походе насчитывало 7 279 детей боярских всех статей, 1 280 государевых стрельцов и 5 190 стрельцов земских, 1 440 казаков, 4 229 татар и прочих инородцев. Кроме того, при обозе и при наряде была многочисленная посоха — 8 193 человека пешей и 4 229 человек «коневой» (то есть с повозками). Также при войске было некоторое количество послужильцев детей боярских, но для наших расчётов их численность не принципиальна, поскольку в любом случае государево денежное жалование, «подъёмные» для похода, получали дети боярские в зависимости от той статьи, в которую они были записаны. Таким образом, округляя, можно полагать, что с собой Иван взял «строевых» (без учета послужильцев) 19,4 тысяч «сабель и пищалей», «нестроевых» (посохи) — 12,3 тысяч человек.

Зная примерный порядок цифр, теперь попробуем вычислить, сколько государева казна должна была израсходовать средств на выдачу денежного жалования ратникам и посошным людям. С последними проще всего. В псковских летописях сохранилось немало сведений о том, сколько и в каком порядке посошные получали денег за свою службу. Кампания 1577 года длилась примерно с апреля по сентябрь, то есть полгода. По «полоцкому» счёту посоха получала в месяц на пешего по 2 рубля, а на конного — по 5 рублей. Следовательно, выплаты жалования посошным от казны в месяц составляли около 37 тысяч рублей, а на полгода — около 220 тысяч.

Теперь о стрелецком жаловании. В аналогичном случае, когда в 1591 году 500 конных стрельцов были вызваны из Астрахани на северо-запад, для участия в походе на шведов, по царскому указу велено было выдать стрельцам «сверх годового нашего жалованья по полтине человеку, а годовое денежное и хлебное жалованье велели дати сполна». Если взять встречающиеся в актовых материалах суммы в 2—3 рубля, что выдавались выступающим в поход стрельцам и казакам, и добавить к этой сумме полтину, то выходит, что расходы казны на денежное жалование стрельцам и казакам в Ливонском походе составили бы около 20—27 тысяч рублей (в среднем около 25 тысяч).

Денежные выплаты полагались и служилым татарам. Выше мы уже отмечали, сколько им причиталось «кормовых денег» от казны с тем, чтобы «крестьянству того для дорогою силы и грабежу кормового не было», но покупали себе и лошадям своим корм по цене, по которой им провиант и фураж будут продавать. Из расчёта по полденьги на человека на всю кампанию длительностью в полгода можно заключить, что на содержание служилых татар и прочих инородцев будет израсходовано около 2 тысяч рублей.

Подведём предварительный итог. Только на выплату денежного жалования как служилым людям всех чинов, так и посошным, пешим и конным, казна израсходует около 290—300 тысяч рублей. Остаётся решить вопрос о том, сколько денег уйдёт на закупку провианта, фуража и всякой амуниции, включая сюда зелье, свинец, ядра и прочий необходимый для войны снаряд.

Осталось посчитать стоимость «зелья», свинца, фитиля для стрельцов и казаков. Точных данных на этот счёт нет. Согласно разнарядке на сбор пищальников с Новгорода в преддверии Первого Казанского похода Ивана IV, новгородцы должны были выставить людей в полном снаряжении, включая по 12 гривенок (фунтов) свинца и столько же «зелья» на человека. Вряд ли «норматив» выдачи боезапаса стрельцам и казакам сильно разнился, потому будем исходить из этой цифры. При расценках на свинец и порох в конце 1570 — начале 1580-х годов получим, что на закупку боезапаса для пехоты казна должна была потратить примерно 2 тысячи рублей на свинец и ещё около 2 тысяч рублей на «зелье». Добавим сюда фитили (по 10 на каждую пищаль) — это ещё 8 тысяч рублей. В итоге, расходы на всякий «вогненный» припас для стрельцов и казаков должен обойтись казне примерно в 12 тысяч рублей.

Итоги

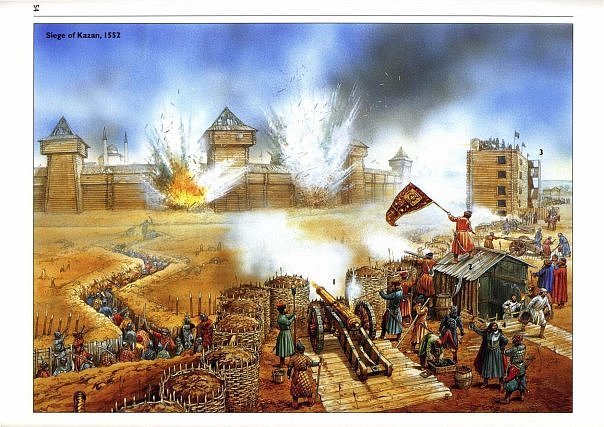

По минимальным оценкам, с учётом цен на провиант, фураж и прочее, выходит, что затраты казны на подготовку и проведение Ливонского похода в 1577 году должны были составить около 350 тысяч рублей. Отметим, что это военное предприятие Ивана Грозного было далеко не самым крупным и масштабным. В том же Полоцком походе 1562—1563 годов участвовало около 50 тысяч ратных людей и не менее 100 тысяч лошадей. Кроме того, тогда было задействовано до 80 тысяч посохи и значительно более могущественная артиллерия. Такие данные получаются, если верить псковским летописям. Цифра на первый взгляд может показаться завышенной, однако, если принять во внимание колоссальный объём подготовительной работы: те же дороги, те же мосты и прочее, — то она вовсе не выглядит невозможной. И расходы на эту кампанию, соответственно, превосходили означенную нами сумму в разы. Так что война обходилась московскому государю совсем не дёшево.

Лига историков

18.5K поста54.1K подписчиков

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения