СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ В ЖИВОПИСИ

Соцреализм в живописи — это художественное направление, которое зародилось в Советском Союзе в 1930-х годах и стало официально признанным стилем в искусстве. Его главной целью было изображение действительности с акцентом на достижения социалистического общества, что позволяло создавать образы, внушающие гордость за новую эпоху.

Соцреализм возник в контексте исторических изменений, произошедших в России после Октябрьской революции 1917 года. Этот период был насыщен политическими и культурными преобразованиями, в который новая советская власть стала искать пути для создания собственной идеологии. Художниками того времени были глубоко осознаны идеи о том, что искусство должно служить обществу и отражать реальную жизнь рабочих, крестьян и солдат.

Одним из первых теоретиков соцреализма можно считать Максима Горького, который подчеркивал важность изображения реальных людей и их новых жизненных условий. В его трудах поднимались вопросы человеческого достоинства, борьбы за счастье и социальной справедливости. Эти идеи были подхвачены художниками и стали основой для формирования нового изобразительного стиля, в котором смешивались традиционные ценности русского и мирового искусства, а также современные-инновационные новаторские подходы. Характерная черта соцреализма — это яркая и насыщенная цветовая палитра, акцент на свет и тень, что придает произведениям живость и динамику. Художники того времени использовали реалистические методы изображения, однако часто привносили элементы идеализации, чтобы подчеркнуть величие и значимость героев труда и войны.

Сегодня мы отметим топ 10 картин.

Картина Александра Александровича Дейнеки «Оборона Севастополя» 1942 г., представляет собой не документальное воспроизведение боевого эпизода, а символическое изображение столкновения двух непримиримых сил на руинах горящего города: богатырские фигуры советских моряков в нарочито белоснежных робах против надвигающейся тёмно-серой, почти безликой массы захватчиков. Динамику и драматизм композиции определяет центральная фигура матроса в последнем отчаянном броске на геометрически точный ряд вражеских штыков.

На картине Митрофана Грекова «Трубачи 1-й конной армии» 1934г., изображена колонна конников-красноармейцев на марше. Композиция полотна выстроена вокруг трёх трубачей и двух горнистов, помещённых в центр картины и вынесенных на передний план. Остальная колонна растянулась по степной дороге и уходит за край полотна, фигуры солдат либо скрыты за спинами музыкантов, либо теряют чёткие очертания и сливаются в единую человеческую массу на заднем плане. В то время как масса солдат одета разношёрстно, музыканты по-щёгольски едут на одинаковых, подобранных в масть конях, создавая мажорный образ победоносной Красной армии. Большую роль в полотне играют свет и цвет. Солнце находится в зените и ярко подсвечивает героев, цвета жёлтого песка, зелёной травы, голубого неба, металла инструментов служат созданию торжественного духа. Реалистичности неба и облаков художник достигает, обращаясь к своей коллекции зарисовок облаков в разное время суток.

Сюжет картины «На старом уральском заводе» Бориса Иогансона 1937г.: в литейно-формовочную мастерскую входит хозяин со своим приказчиком, который, указывая на первоплановую фигуру рабочего, на ухо шепчет хозяину: «Это тот самый, который народ смущает». Обстановка: мрачная, мастерская с допотопными средствами производства. Главная фигура — рабочий на первом плане, который отчётливо сознаёт, что такое хозяин, борется с ним и призывает других рабочих бороться. За ним стоит фигура старого рабочего, который устал от каторжного труда, но уже начинает сознавать правду. В глубине — сгорбленные фигуры рабочих и чахоточный мальчик-подросток, олицетворяющие непосильный труд. В правом углу — рабочий, подбрасывающий в печку уголь. Это тип беспробудного пьяницы, которого загубил каторжный труд. Слева — хозяин и сухонькая фигура приказчика, подлеца и взяточника, который замучил рабочих штрафами.

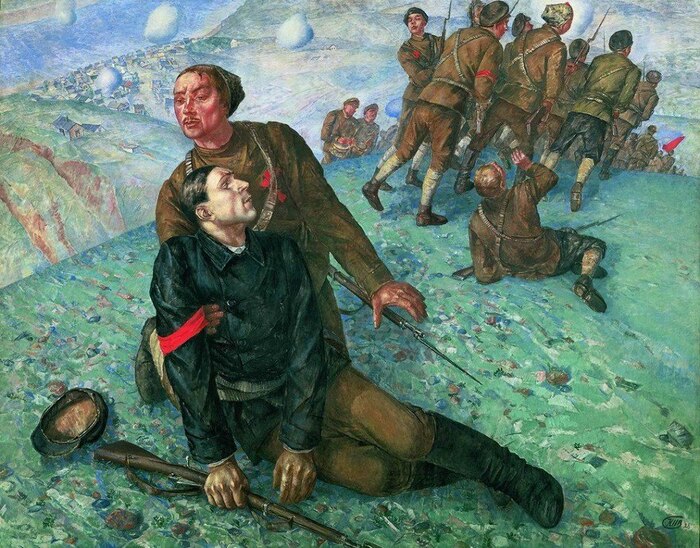

На картине Кузьмы Петрова-Водкина «Смерть комиссара» 1928г., изображён один из эпизодов гражданской войны. Смертельно раненный комиссар упал на руки ординарца на фоне красноармейцев, уходящих вдаль. Замысел картины заключается в том, что последнее мгновение жизни комиссара приобретает философское, символическое звучание. В нём раскрывается смысл жизни комиссара, его героической жертвы, утверждающей революцию. Художник использует приём «сферической перспективы». Композиционные точки зрения он перемещает в строгой последовательности как бы по поверхности сферы, что даёт наибольшую полноту охвата.

На первом плане картины «Утро нашей Родины» Федора Шурпина 1948г.— задумчивый Сталин в белом френче полувоенного образца, без орденов, через руку перекинута шинель.

За вождём видны уходящие за горизонт необъятные пространства Родины с благодатными колхозными полями, мачтами высоковольтных передач, дымящимися трубами заводов в индустриальных городах. И высится над всей советской страной фигура Сталина — «Великого Вождя, мудрого и заботливого».

Картина Александра Николаевича Волкова "Испания", написанная в 1937 год, изображает сцену из гражданской войны в Испании. Женщина с флагом — центральная фигура картины, она выражает силу и решимость, её поза и выражение лица передают дух сопротивления. Этот образ символизирует героизм и стойкость испанского народа в борьбе против фашизма. В данном случае можно провести художественную и включающую в себя сходную смысловую параллель с произведением Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ» (известная у нас как «Свобода на баррикадах»). Картина выполнена в стиле, сочетающем элементы реализма и экспрессионизма, что позволяет зрителю прочувствовать всю глубину и напряженность изображенного момента.

На картине Юрия Пименова «Новая Москва». 1937 г. мы видим Москву 30-х. Лето. Действие картины происходит утром рабочего дня. Художник изобразил площадь в центре столицы и широкий проспект после сильного дождя. Машины на мостовой и толпы пешеходов наполняют движением городской пейзаж. Зритель оказывается включённым в стремительное движение и ритм жизни города. На первом плане картины сидящая спиной к зрителю женщина за рулём легкового автомобиля. Молодая женщина, управляющая легковым автомобилем, для середины 1930-х годов — символ новой Москвы и новой жизни. Быстрый бег автомобиля, светлый колорит, широта пространства создают ощущение оптимизма и надежды на счастливое будущее.

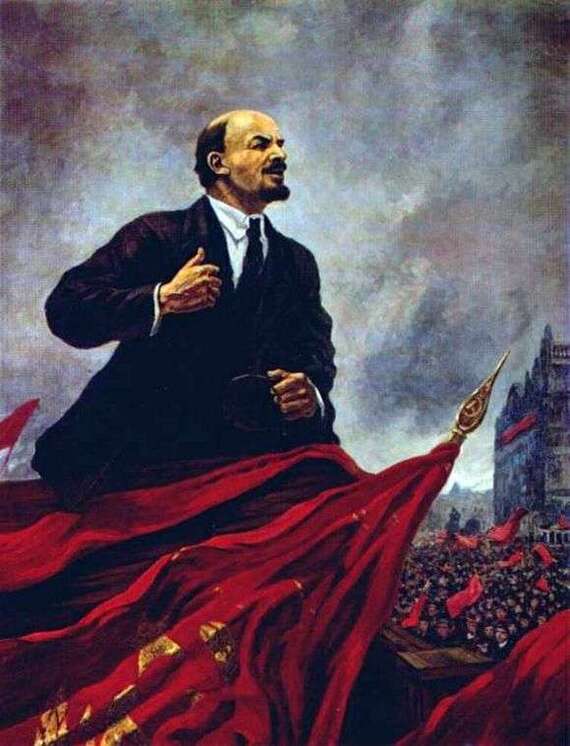

Произведение считается классическим образцом воплощения символического образа Вождя. Александр Герасимов начал работать над картиной в 1928 г., закончив ее к 60-летию со дня рождения В.И. Ленина. В порывистой позе, выражении лица говорящего Ленина художник, как он сам пояснял, хотел выразить «клич за революцию». Динамичная, устремленная вперед в ораторском порыве фигура Ленина на фоне бурного, грозового неба; развевающиеся на ветру алые полотнища у трибуны, колонны демонстрантов на Театральной площади – с поразительным живописным темпераментом автор создает образ «Ленин — наше знамя». Это художественное воплощение образа вождя, по общему мнению, было и остается одним из лучших произведений художественной Ленинианы.

Картина «Прибыл на каникулы» Федора Решетникова 1948 г., посвящена радостному событию — предновогоднему приезду мальчика-суворовца домой на каникулы. Внук в военной форме полушутя рапортует о прибытии деду, лицо мальчика озарено широкой улыбкой; дед, встав по стойке смирно, «принимает рапорт». Персонажи картины (суворовец, его дед, девочка с пионерским галстуком) написаны с любовью и юмором. Внутренний оптимизм картины, подчёркнутый не только обаянием её счастливых героев, но и праздничным убранством дома, вызывает мысли о том, что большая война закончилась и впереди у мальчика открытое светлое будущее.

На полотне «Утро» Татьяны Ниловны Яблонской 1954 г. изображена достаточно большая, небогато обставленная киевская квартира художницы. Главный персонаж картины – старшая дочь Яблонской, Елена. В ту пору девочке было 13 лет, она занималась балетом и гимнастикой, поэтому каждое утро выполняла разминку.

Однажды мать увидела, с какой грацией дочка занимается, и решила запечатлеть это в картине. Картина «Утро» - гимн молодости, ощущения радости в предвкушении чего-то нового и удивительного. Мы смотрим, любуясь, на девочку и представляем ее будущее, навстречу которому она так доверчиво протягивает руки, приподнимаясь на носках, чтобы увидеть всю красоту окружающего ее мира.