Слоны с транзитными номерами

Как живые подарки добирались в Россию

Писатель-сибиряк Григорий Гребенщиков в своих воспоминаниях о Григории Потанине, написанных в эмиграции, рассказывает удивительную историю, одним из персонажей которой является редкий белый слон, подаренный в 1838 году хивинским ханом русскому царю. Причём история эта рассказана самим Потаниным.

Суть её в том, что во главе отряда, который должен был доставить слона в Петербург, был поставлен сибирский казачий хорунжий Николай Потанин, будущий отец знаменитого областника и путешественника. Его вызвалась сопровождать супруга. Но… «скоро сказка говорится, да дело мешкотно творится. Слон шёл-шёл и зазимовал в степях, а молодой офицерше Бог дал в дороге сына, и надо было отвезти его домой в станицу», — как (несколько витиевато) пишет Гребенщиков. Устроив на санях удобное место для новорождённого, супруги двинулись в путь. Но то ли от усталости, то ли от мерного покачивания саней, оба они задремали и не заметили, как младенец выпал по дороге на снег. Очнувшись и спохватившись, бросились назад по степи под волчий вой в поисках сына, не надеясь уже найти его живым.

И почти уже отчаялись, как вдруг через пять или десять километров обнаружили крошечный свёрток, упавший рядом со следами от санных полозьев. Ребёнок лежал с широко открытыми глазами и молча с восхищением смотрел на звёзды. Так, согласно легенде, началась жизнь Григория Потанина. И он полагал, что редкий белый слон, который в восточной традиции считается вестником счастья, стал для него благословением.

Насколько правдоподобна эта легенда, судить теперь довольно трудно. Белого слона и правда дарили Николаю I. И, возможно, этого слона сопровождал в конвое хорунжий Николай Потанин. Но всё это было не раньше 1838 года, а Георгий Потанин родился в конце 1835-го. Сам он, конечно, рассказывал эту историю со слов родителей — где-нибудь да вкралась путаница или приукрас… А впрочем, кто знает. Слон-то, идущий через холодную российскую степь, — он действительно существовал. И не один.

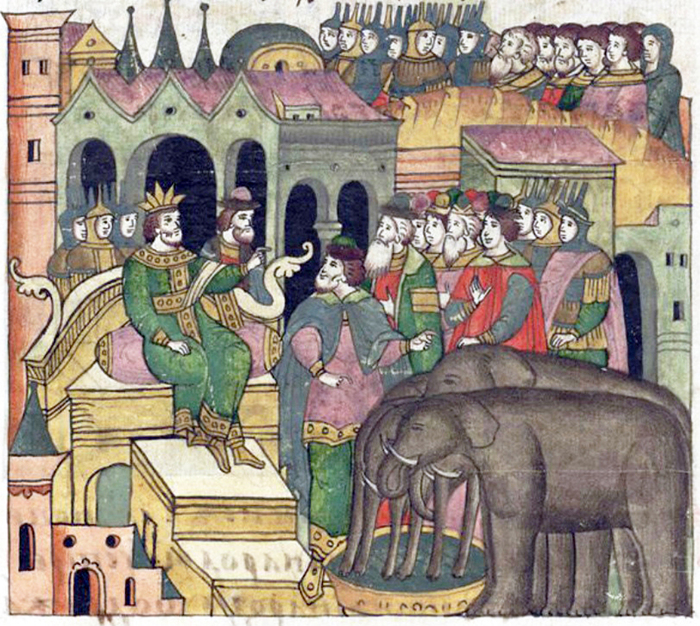

Одно из древнейших русских изображений слона. Рельеф Георгиевского собора в Юрьеве-Польском, XIII в.

Испокон веков слоны были заложниками большой политики. Их постоянно кому-нибудь дарили. Владыки, не испытывавшие недостатка в слонах, особенно персидские шахи, буквально «сорили» слонами, раздавая их направо и налево в качестве экзотических подарков европейским правителям. Россия в те времена также считалась более-менее Европой (то есть страной, где своих слонов нет), поэтому и она постоянно «попадала под раздачу». От Ивана Грозного до Хрущёва и Брежнева — всем дарили слонов (даже Путину правительство Мьянмы недавно умудрилось всучить сразу шестерых). При этом всегда говорилось, что слон на Востоке — это символ верности, мудрости, удачи и много чего хорошего. Мол, и вам того же!

Но дарили при этом не символ, а живого, жрущего, испражняющегося, трубящего, норовящего всё вокруг себя переломать и перекалечить, а потом заболеть — слона. То есть подарок был крайне хлопотный. И его надо было доставить за много тысяч километров, в какую-нибудь российскую столицу, в Москву или в Петербург. Так, чтобы не сдох по дороге. Дело было не быстрое, для слона и для его сопровождающих мучительное, а для наблюдателей и праздных зевак — чрезвычайно занимательное.

Век за веком слоны шли через всю Россию, и, что самое удивительное, доходили по назначению. Первым, как гласят летописи, был слон (или два слона — тут данные расходятся) Ивана IV. Слон был прислан из Персии, от иранского шаха Тахмаспа, в знак уважения и благодарности за пару дюжин русских пушек и мешки пороха, которые привезло в Персию русское посольство. Иранские шахи — они такие. Вечно нуждаются в пушках, а отдариться норовят слонами. К слону, впрочем, прилагался и человек, «арап в халате и синей чалме», который кое-как умел управляться с животным.

В народе вокруг этого слона возникла целая череда легенд, достигающих подчас прямо-таки шекспировского градуса драматизма. Рассказывали, будто слон шёл в русскую столицу, что называется, «своим ходом», с караваном, который вёз запас бананов для его кормления. Но где-то на полпути бананы кончились (или их съели сопровождающие), и в границах России несчастному животному пришлось перейти на репу. Царю бодро рапортовали, что слон к репе адаптировался и даже не завяз в жидкой осенней грязи, а благополучно добрался до Москвы. Однако, видимо, нервы у него были абсолютно расстроены, и, едва увидев Ивана Грозного, слон рухнул в обморок, так что «двести стрельцов с трудом подняли его на ноги». Весьма довольный произведённым эффектом, Грозный в следующий раз повелел слону кланяться российскому властителю. Дело будто бы случилось во время какого-то праздника на Красной площади, при стечении большого количества народа.

Говорят, что Иван IV буравил слона своим властным взглядом и грозил ему скипетром — но слон задумчиво смотрел куда-то вдаль, поверх голов царя и бояр. И кланяться отнюдь не собирался. Тогда кто-то из стрельцов стал колоть слона копьём в передние ноги, чтобы он пал на колени. Но слон всё понял неправильно, затрубил и изрядно потоптал своих мучителей, проявив таким образом крайнее неуважение к царю.

Поскольку размеры не позволяли посадить слона на кол или подвергнуть колесованию, он был немедленно отправлен в ссылку, куда-то в Городец, где их с арапом поселили в холодном сарае. Очень скоро арап там и умер от какой-то болезни. Вероятно, он был единственным существом, к которому слон испытывал привязанность, и животное подобно верной собаке легло на его могилу, никого к ней не подпуская и отказываясь от пищи. Слухи о верном слоне стали распространяться в народе — и они определённым образом дискредитировали Ивана Грозного. Поэтому он поспешил положить этой истории конец, отправив к слону одного из своих опричников, который его «тайно умертвил».

Напомним ещё раз, это «народная версия» событий. По другой, которая известна из воспоминаний знаменитого авантюриста той эпохи, немецкого опричника (!) Ивана Грозного Генриха Штадена, слон добрался в Москву практически одновременно с началом эпидемии чумы и попал под подозрение как её разносчик: «Араб получал в Москве большое жалованье. Это подметили русские бражники, т.е. беспутные люди, пропойцы, которые в корчмах пьют и зернью играют. Из-за денег они тайно убили жену араба. Вот этот-то араб был оклеветан и оговорён русскими вместе со своим слоном, что будто бы чума, о которой в Москве и не думали, произошла от него и его слона. Тогда араба и его слона сослали в опале в посад Городецкой. Араб умер там, и великий князь послал дворянина с наказом умертвить слона при помощи крестьян... и посадских. Слон стоял в сарае, а кругом сарая был тын. Неподалёку от него схоронили араба. Тогда слон проломил тын и улёгся на могиле. Там его и добили...».

Что было на самом деле, никому не известно. Но слон при дворе Ивана IV действительно прожил недолго, а после него ещё более века слонов русские правители в подарок принимали неохотно — и это факт. К тому же в смутное время было как-то не до слонов. Правда, потом шах Аббас, как свидетельствуют дипломатические документы, настойчиво посылал слонов Михаилу Фёдоровичу Романову, но куда те слоны девались, доподлинно неизвестно. Россия большая, и не такое пропадало.

И лишь при Петре, любопытном к любым заморским диковинкам, слоны, что называется, пошли косяком. Тоже в основном «своим ходом».

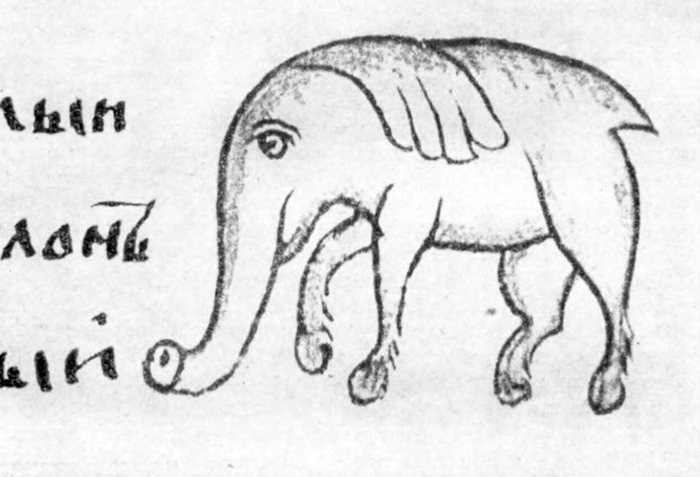

Про их путешествия через Россию уже известно чуть больше. Первый «петровский» слон (разумеется, тоже родом из Персии) прибыл в 1713 году. Везли его через Астрахань, и сперва хотели поднимать по Волге, но в засушливый год на реке образовалось много порогов. К тому же разбойники лютовали вдоль берегов, и это не нравилось персам-сопровождающим. В итоге пустили слона пешком — и за несколько месяцев он, возбуждая по пути всеобщее внимание, благополучно добрался до Москвы. Встретивший слона по дороге старообрядец и духовный писатель Андрей Денисов описывал его так: «...толстотелесен, недолог по высоте, безшерстен, великоглав, черновиден, горбоспинен, задопокляп, ступанием медведоподобен, от верхния губы имея нос или губа или хобот, яко рукав платна висящ до земли, им же яко рукою брашно и питие приимет, и согнув в уста своя отдаёт».

Гравюра Питера Пикара «Торжественное вступление персидского посольства в Москву 3 октября 1712 года».

Этого самого слона, кстати, ожидала долгая благополучная жизнь в Петербурге и даже литературное бессмертие — именно про него Крылов написал басню про слона и моську. Ему не только построили «Слоновий павильон», но и назначили полное довольствие, в том числе регулярную крепкую выпивку, поскольку считалось, что слонам, как и людям, водка в холод очень полезна «для согрева». Животному полагалось больше 50 вёдер водки в год. Правда, очень скоро выяснилось, что её приворовывают. Отвечавший за слона «слоновщик» время от времени сообщал, что сделал пробу выданной водки, и она «ко удовольствию слона неудобна, понеже явилась с пригарью и некрепка». А что может быть важнее удовольствия слона? И водку закупали заново.

К 40-м годам XVIII века в «Слоновом павильоне» выпивали и закусывали уже 14 или 15 слонов. Отношения России с Персией становились всё более запутанными, а при дворе один за другим зрели перевороты, и персидский шах старался подарить по слону каждому возможному российскому правителю (или правительнице). Но не всегда угадывал. Пришедшая к власти в 1741 году Елизавета как раз осталась без собственного слона. Возможно, от обиды она и упразднила «Слоновник», отправив слонов в разные уездные города — развлекать на ярмарках чернь.

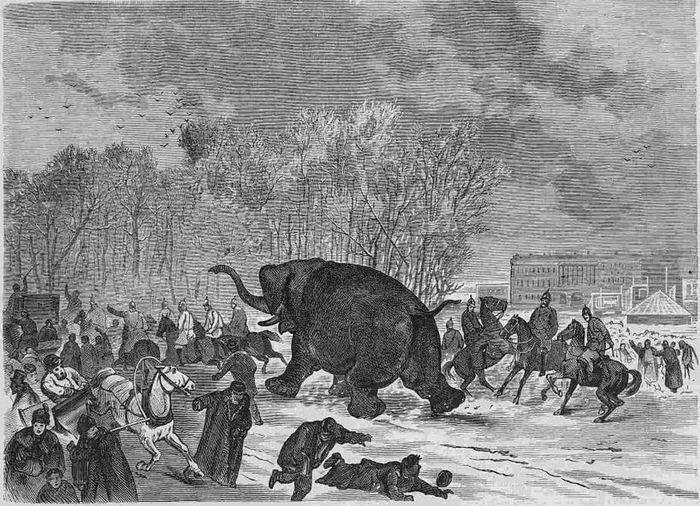

Может, правда, на то были и объективные причины, поскольку слоны в столице вели себя кое-как — частенько вырывались из загонов, в пьяном виде ломали будки квартальных, норовили упасть с мостов… Один из них, «осердясь о самках пошёл через сад и изломал деревянную изгородь, и прошёл на Васильевский остров, и там изломал чухонскую деревню». Короче, сами виноваты.

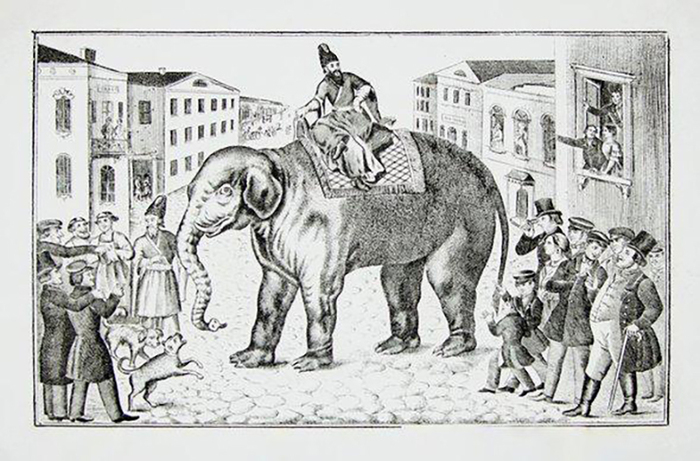

Так или иначе, в XVIII веке на Руси к слонам уже почти привыкли. Выяснилось, что всё у них как у людей, даже пьют не меньше. А к XIX столетию и вовсе появились «руководства» и лубочные картинки, объясняющие простонародью, как слонов встречать, чем кормить, и как с ними себя вести. Ведь поначалу, подходя к очередной деревне, «перегонщики» слона не знали, с чем столкнутся. В одних местах в слона летели палки и камни, в других перед гигантом падали ниц и начинали молиться ему как божеству. А бывало сразу и то, и другое — ведь широк русский человек, как написал позднее Достоевский.

Меж тем, от «перегона» слонов самим местным жителям нередко выходила польза: для безопасности животного разравнивались дороги и всюду укреплялись мосты. Да! Тут делать было нечего, ведь слон не проходит по мосту «на авось». Умное животное чувствует малейшую неустойчивость конструкции и сразу поворачивает назад. На шаткий мост его не загнать никакими силами, так что приходилось тратить немалые казённые деньги по назначению.

В итоге опыт по перевозке слонов был накоплен огромный. Знали, где с ними ночевать, как их лечить, как воровать на отчётах об их рационе, и так далее, и так далее… А всё равно, каждая доставка слона из восточных стран в столицу превращалась в долгое напряжённое приключение. И в 1838 году, с редким белым слоном, которого вели Николаю I (а на самом деле, конечно, его сыну, Александру), тоже всё вышло не просто.

Был Потанин в том конвое или нет, неизвестно, но к делу подошли ответственно. Первую зиму уникальный белый слон провёл в Оренбурге (в специальном крытом павильоне), потом его предстояло за лето провести через Симбирскую, Нижегородскую, Владимирскую, Московскую губернии — и довести до Санкт-Петербурга. Посчитали, что слон будет «выжимать» от 20 до 60 вёрст за день, то есть доберётся за 75 дней. На этот срок и выделили средства на питание слона и конвоя. И, конечно, просчитались. Слон не только постоянно «тормозил», но и довольно скоро сбил в кровь ноги на пути от Оренбурга до Самары. Позднее для «перегона» слонов по российским дорогам придумали специальные ботинки, которые шились на заказ. Но тогда их ещё не изобрели, потому уникальный белый слон страдал.

В Симбирске он и вовсе простудился, так что пришлось его неделю лечить (в основном той же водкой). К счастью, удалось найти крепкую баржу, и слона туда запихнуть. Кое-как добрались до Нижнего Новгорода, а оттуда по Волге и Оке до Мурома. К тому моменту, конечно, все деньги были проедены (и пропиты, причём не только слоном). Пришлось попрошайничать. Губернатор Владимирской губернии выдал 100 рублей на лекарства, кое-что удалось раздобыть в Москве, но зачастую слон питался сам, поедая листву с незнакомых ему до сих пор российских берёз.

Именно за этим патриотическим занятием его и застал где-то между Владимиром и Москвой человек, которого в России считают основоположником русофобии, путешественник и бытописатель Маркиз де Кюстин. Вернее, это слон застал маркиза, летевшего на своей пролётке по грунтовой дороге во весь опор, будто он у себя во Франции. Внезапно увидев уже изрядно обрусевшего белого слона у обочины, кони пришли в полный ужас, понесли и перевернули пролётку. Впрочем, маркиз уцелел — и, следуя долгу путешественника и бытописателя, выбрался из лежащего в грязи экипажа, чтобы подойти к слону поближе:

«Грозное животное показалось мне ещё крупней, с тех пор как из-за него я претерпел такую опасность; хобот, которым оно шарило по верхушкам берёз, казался удавом боа, обвившимся вокруг пальмовых ветвей. Я начинал понимать своих коней — и впрямь было отчего сильно перепугаться. В то же время слон смешил меня тем пренебрежением, которое внушали ему, должно быть, наши крохотные тела… Рядом с ним я был как муравей; устрашившись такого превращения, поспешил я прочь от этого дива, благодаря Бога за то, что он избавил меня от ужасной гибели, которая в какой-то миг уже казалась мне неизбежною...».

К счастью, и для слона всё закончилось благополучно. В начале октября он всё-таки добрался до Царского села, где его поселили в специально построенном павильоне в индийском стиле.

«Преумное и доброе животное», — писал о нём исследователь Арктики Фёдор Литке, заглянувший туда в конце 1839 года. — «Он родился от ручной пары в Бухаре — и прислан государю от хана в подарок...».

«Подарок» смотрел на офицера добрыми внимательными глазами и задумчиво жевал солому. Он был словно существом совсем с другой планеты. Во всём его облике сквозило древнее достоинство, недоступное пониманию военных, чиновников, крестьян и тем более придворных. Ведь в отличие от них ни один слон, пускай и присланный в подарок, никогда не кланялся перед царями и другими властителями мира сего. Так уж он устроен, этот слон.

Лига историков

19K пост54.6K подписчика

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения