Синьцзянь 1930-х годов: когда Красные и Белые были союзниками.Ч1.

Сложно себе представить, чтобы красноармейцы и белогвардейцы сражались бок о бок против общего противника и чтобы СССР финансировал отряды белогвардейцев. Но был в нашей истории и такой эпизод − в китайской провинции Синьцзянь в 1930-х годах.

В непростых советско-китайских отношениях самая западная провинция Китая − Синьцзян в период с 1921 по 1949 год занимала своеобразное место. Это была буферная зона между двумя государствами, где власть китайского правительства существовала лишь де-юре.

Во-первых, из-за географического положения: Синьцзян очень удален от Восточного Китая. От Урумчи – столицы провинции до ближайшей советской железнодорожной станции Аягуз всего 950 километров, а до ближайшей китайской станции Баатоу аж 2340. Около тысячи километров караванными тропами через перевалы тянулся путь в Индию.

Во-вторых, сложным был национальный состав населения, 60 процентов которого составляли уйгуры, тюрки по языку и мусульмане по вероисповеданию; 12 − китайцы; 8,7 − монголы; 7,7 − казахи. В начале 1930-х здесь проживало также 60 000 киргизов, 50 000 русских, 20 000 таджиков, 15 000 узбеков, 2 000 татар.

В-третьих, пограничная китайская провинция стала убежищем для отрядов белогвардейцев и повстанческих отрядов разного политического характера, которые использовали ее территорию для нападения на приграничные районы СССР. Только с атаманом Дутовым, по его собственному утверждению, ушло 14 000 человек при 150 пулеметах и 15 орудиях. Китайские власти не в состоянии были их контролировать.

В-четвертых, в условиях затяжной гражданской войны в Китае политическая нестабильность охватила и Синьцзян.

В-пятых, в дела провинции активно вмешивались Япония и Великобритания. Советское правительство, стремясь не допустить создания на территории Синьцзяна враждебного СССР буферного государства и обезопасить границу от нападений белогвардейских и басмаческих отрядов, также проводило целенаправленную политику по усилению своего влияния в этой местности. В связи с этим в Москве даже решили отказаться от поддержки сепаратистских течений среди местных национальностей, даже если они выдвигали прокоммунистические лозунги, и оказывать помощь китайским властям в сохранении порядка, вплоть до прямого или слегка завуалированного военного вмешательства.

Впервые такая помощь была оказана в 1921 году. К той весне на территории Синьцзяна на территории оказались десятки тысяч солдат, офицеров и беженцев из России. Ушедшие туда белогвардейские и повстанческие отряды Дутова, Анненкова, Бакича, Остроухова, Новикова, Шишкина и других, объединившись под командованием генерала Бакича, не считались с местными властями, разоружали китайских военнослужащих.

Власти Синьцзяна обратились за помощью к советской России. 17 мая 1921 года был подписан «Договор командования Туркестанского фронта с властями Синьцзяна о вводе Красной армии на китайскую территорию для совместной ликвидации белых армий Бакича и Новикова». В соответствии с ним Красная армия провела на территории Китая две операции, в ходе которых генерал Бакич был разбит, выдан советским властям и в мае 1922 года казнен. Суверенитет Китая при этом нарушен не был − Советскую Россию заботила только проблема ликвидации белогвардейцев и никоим образом не экспорт революции в этот район. Об этом свидетельствует записка Чичерина Ленину:

«Готовится вскоре экспедиция из Сибири на Кобдо для борьбы против Бакича. Последняя цель есть единственная, этим будут удовлетворены желания местных китайских властей, с которыми мы должны жить в дружбе».

Вновь обострилась ситуация в Синьцзяне в апреле 1931 года − вспыхнуло восстание угнетаемого китайцами мусульманского населения. Оно проходило под антикитайскими, панисламистскими и пантюркистскими лозунгами. На помощь повстанцам пришел из соседней провинции Гансу генерал Ма Дзуин, войска которого состояли из дунган. Восставших поддержали Великобритания и Япония, поставляя оружие и инструкторов. В лучших традициях мусульманского восстания началась резня − в первую очередь китайского населения, а заодно и всех немусульман, включая русских. Китайские войска не могли их остановить, а повстанцы занялись уничтожением «неверных», в том числе мирных жителей.

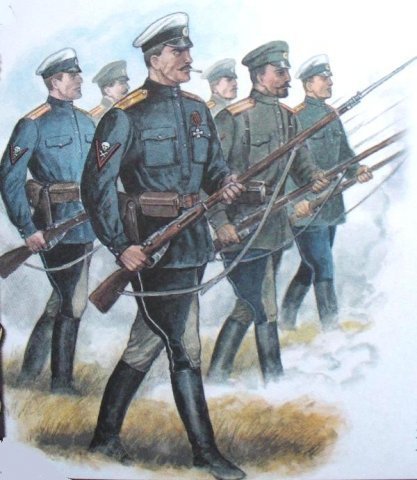

Казалось, власть губернатора Чин Шуженя вот-вот рухнет. Но в войну вступила новая сила − отряды русских эмигрантов, созданные на севере Синьцзяна, в Илийском крае. К тому времени наиболее сильной белой организацией там был «Офицерский союз» полковника Паппенгута. Его члены занимались хозяйственной деятельностью, сохраняли дисциплину и субординацию. Другую офицерскую группу возглавлял полковник Моргунов. Они и послужили костяком русских формирований. Первый конный отряд был набран в Урумчи. Он состоял из 180 человек под командованием сотника Франка. Кроме этого, на службу была взята бывшая артиллерийская батарея, которой командовал полковник Кузнецов. Новобранцам выдали китайское военное обмундирование, но со знаками различия царской армии.

Наспех сформированный русский отряд сразу был брошен в бой. У Турфана русские остановили войска генерала Ма Дзуина. Китайский чиновник Ай Чен By писал:

«Артиллерийские залпы сотрясали окна. Мусульмане подошли к самым воротам. Единственной надеждой оставалась стойкая, пропитанная водкой когорта из 300 белогвардейцев, под командованием бывшего царского офицера Паппен гута»..

Сам Паппенгут, описывая это событие, был краток:

«Чтобы спасти себя и китайское население от поголовного истребления, мы решились. Был выбран подходящий момент... после короткого боя город остался за нами»

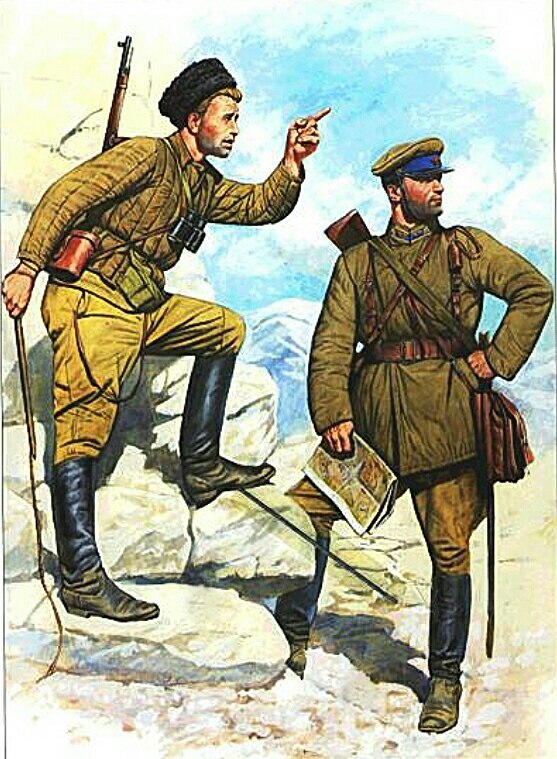

Мусульмане были отбиты всего четырьмя пулеметчиками-белогвардейцами. Это были капитаны Мезин, Масленников, Фадеев и Козаков. Во время бешеной конной атаки мусульмане под метким огнем русских понесли значительные потери. Выучка профессиональных военных явно перевесила энтузиазм повстанцев, и они вынуждены были отступить: дунгане ушли в провинцию Гансу, а сарты - в горы, где заняли важнейшие проходы. Ма Дзуин был отброшен от Турфана. Слишком велика была разница в военной подготовке оренбургских, семиреченских и уральских казаков, прошедших через горнило многих войн, и разного сброда из мародеров.

Опасаясь нового наступления, китайцы решили мобилизовать всех русских мигрантов из остатков отрядов Дутова и Анненкова. Мобилизация была принудительной. Было объявлено, что те, кто не пожелает пойти на китайскую службу, в 24 часа будут высланы в СССР. Губернатор Чин приказал арестовать русских женщин, чтобы заставить их мужей воевать на стороне китайцев.

В результате был набран отряд из двух пехотных и одного кавалерийского полка, равный китайской дивизии − 1,8 тысячи человек. Возглавил его ближайший сподвижник Дутова, полковник генерального штаба Павел Петрович Паппенгут. Командиром второго полка − полковник Бектеев, третьего − полковник Чернов.

По сведениям самих китайцев и находившихся в провинции европейцев, русские являлись наиболее боеспособной частью китайских войск. Восстание не утихало, и власти провинции обратились за помощью к СССР. Помощь была оказана переброшенными железной дорогой с Дальнего Востока остатками армии генерала Ма Ду, численностью до 10 тысяч человек. Дело в том, что в 1931 году японские войска захватили Маньчжурию, и части китайской Северо-Восточной Армии перешли советскую границу, после чего были интернированы, став нескончаемой головной болью советского правительства.

Этой переброской китайских частей убивались два зайца разом: СССР избавлялся от ненужных эмигрантов, а Чин Шужень получал существенную военную помощь. Даже с учетом подкреплений китайцам все равно приходилось туго. В условиях, когда почти вся провинция оказалась в руках восставших, командующий китайскими войсками в районе Турфана генерал Шен Шицай, опираясь на силы генерала Ма Ду, переброшенные из СССР, и отряды осевших в Синьцзяне белогвардейцев, в апреле 1933 года сверг прежнего губернатора Чин Шуженя.

Русские, недовольные отношением к себе и постоянными угрозами выдачи на историческую родину, приняли в Урумчинском перевороте главное участие. Утром 12 апреля по приказу Паппенгута 1-й полк атаковал губернаторскую резиденцию. Отличилась казачья сотня есаула Ивана Бессонова. Сотня полковника Краснова обезоружила комендантскую команду из 250 человек, выполнявшую карательные функции при дубане. В рукопашном бою было убито одиннадцать и ранено пятнадцать русских. Китайцы же потеряли свыше сотни убитыми. 2-й полк занял городские ворота и ключевые посты в городе. 3-й полк находился в резерве. Отделение казаков на грузовике захватило городскую казну.

Во время переворота не удалось избежать кровопролития. На улицах Урумчи разгорелись бои, длившиеся целый день. Казаки потеряли убитыми и ранеными 53 человека. Ночью Паппенгут собрал членов провинциального правительства для совещания и приступил к формированию исполнительных органов. 2-й полк занял городские ворота и ключевые посты в городе. 3-й полк находился в резерве. Отделение казаков на грузовике захватило городскую казну.

На следующий день после полудня в город торжественно вступили части Шэн Шицая, которому был присвоен титул дубаня (правителя). Русские согласились на кандидатуру Шэн Шицая, так как он обещал, что политического курса Чан Кайши менять не будет и на контакт с СССР не пойдет. Переворот, стоивший казакам пятьдесят три жизни, был завершен. Чин потерпел поражение и бежал в советский Туркестан.