Продолжение поста «Русская художественная роспись. Её виды в Архангельской области»

В продолжение поста Русская художественная роспись

Сегодня расскажу о "пермогорской" росписи.

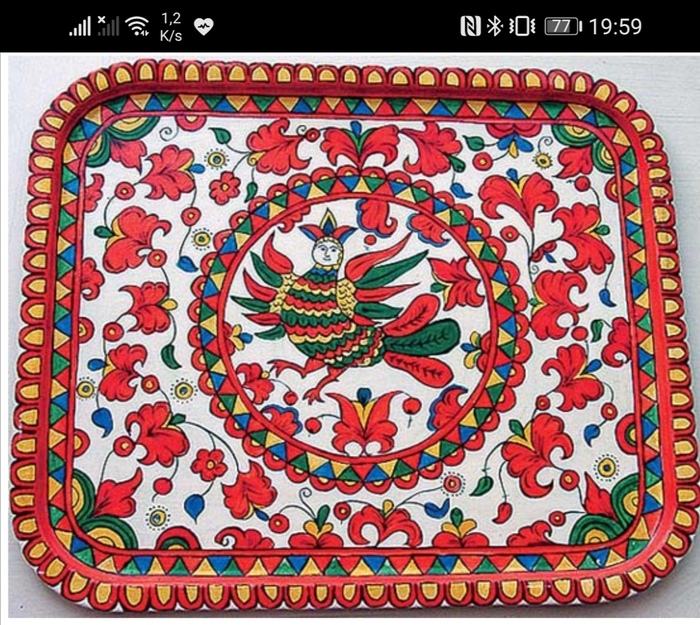

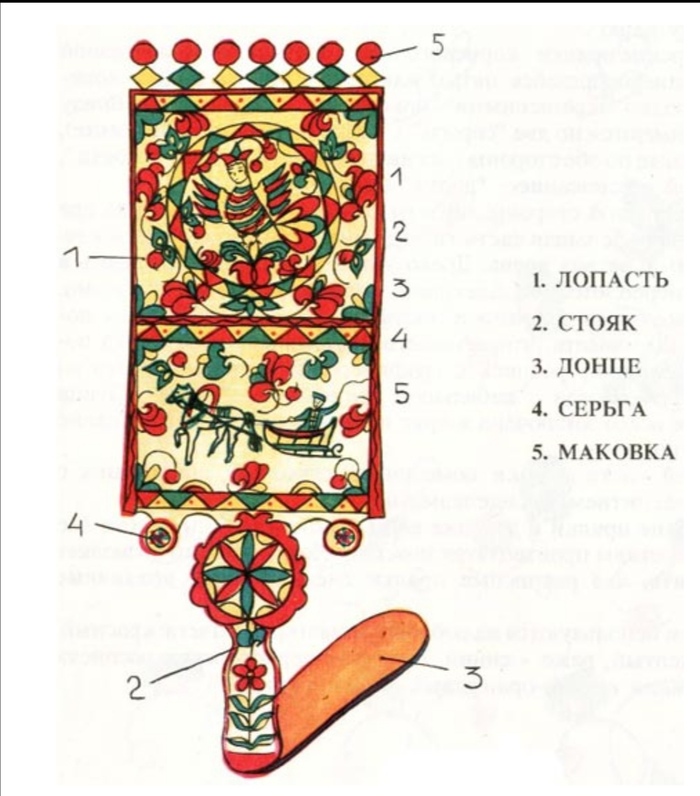

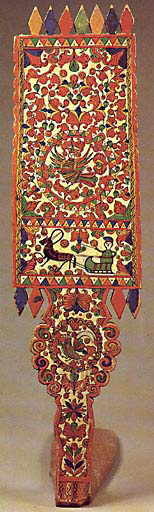

Техника исполнения пермогорской росписи, ее колорит, принципы построения композиций, сюжеты - все это указывает на непосредственную связь с древнерусскими книжными миниатюрами, которые, в свою очередь, напрямую связаны с иконографией. Особенно это легко проследить на большой поверхности прялки. Пермогорские прялки - корневого типа, с большой лопато - образной лопастью, завершающейся, чаще всего, пятью или семью круглыми или ромбовидными гладко окрашенными "маковками", "городками". Внизу на лопасти имеется по две или четыре "серьги" ("чуски" на местном диалекте), расположенные по обе стороны массивной высокой ножки "стояка", переходящей в основание - "донце" прялки.

Обычно лицевая поверхность разбивалась на две части (ставы) . Верхняя была больше, чем нижняя, но при этом не создавалось впечатления неустойчивости, так как переход от лопаски к стояку был ступенчатым, широким и уравновешивал такую композицию.

Пермогорская прялка.

Пермогорье - это пристань на самом высоком, гористом берегу Северной Двины, первые по высоте горы. В 4-х километрах от нее раскинулись деревни Большой Березник, именуемый в народе не случайно Помазкино, Грединская, Черепанове. Эти деревни, объединенные общим названием Мокрая Едома, и являлись центром пермогорской росписи. Возникла она, вероятнее всего, в XVIII веке на основе росписей Великого Устюга и просуществовала до 30-х годов нашего времени. А с конца 60-х годов ее стали возрождать на архангельской фабрике "Беломорские узоры".

Техника исполнения пермогорской росписи, ее колорит, принципы построения композиций, сюжеты - все это указывает на непосредственную связь с древнерусскими книжными миниатюрами, которые, в свою очередь, напрямую связаны с иконографией. Особенно это легко проследить на большой поверхности прялки. Пермогорские прялки - корневого типа с большой широкой лопаской. Верх завершается "маковками", "городками", низ - "серьгами", по-местному "чусками". Обычно лицевая поверхность разбивалась на две части (ставы). Верхняя была больше, чем нижняя, но при этом не создавалось впечатления неустойчивости, так как переход от лопаски к стояку был ступенчатым, широким и уравновешивал такую композицию.

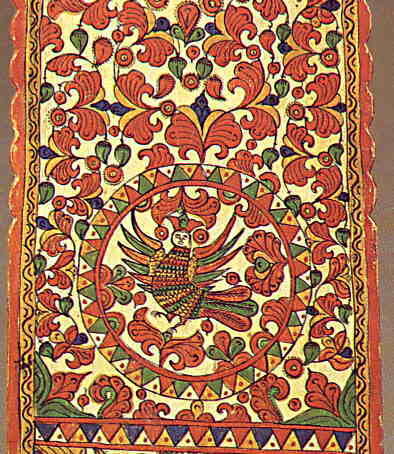

Переход от лопасти к ножке выполнен либо в виде нескольких пар кругов, идущих вниз сужающимися уступами, либо с одним кругом. Вверху - четыре, пять, а то и больше круглых "главок". Роспись лопасти по белому фону делится чаще всего на две части. На верхней (большей) - птица Сирин в круге, на нижней (меньшей) - выезд на коне, запряженном в сани, один конь или конь с жеребенком. Обычно кони черные, без деталей, изображенные скорее наивно, чем торжественно-стилизованно, как в Нижней Тойме и Борке. Характерным декоративно-орнаментальным элементом пермогорской росписи являются красные травные завитки. Исследователи предположили, что этот узор перешел с декоративного убранства древнерусской сольвычегодской финифти. Кроме того, в пермогорской росписи присутствуют и традиции старинной великоустюжской росписи бытовых предметов. Народный мастер-художник, сочетая завитки с красными, черными и белыми зубчиками (графическими остатками геометрической резьбы), смело заполняет плоскость, свободную от сюжетных тем.

Сюжеты на пермогорских прялках можно условно разделить на два чаще других встречающихся варианта. "В одном из них в верхней части на лицевой стороне прялки помещали медальон с птицей Сирин в райских кущах или несколько птиц у Древа жизни: Внизу изображали сцену катания на санях, свадебный поезд, на более ранних прялках рисовали выезд купца. Вокруг одного такого купеческого выезда среди прочих занятных надписей есть и такая: "Сей человек купеческое содержание имеетъ большима всякима товарыма дорогима занимается". А в верхней части около одной из птиц дается такое пояснение: "Сия птица отца нашего истиннаго сотворение" (орфография сохранена).

Кстати сказать, такие сопроводительные надписи которыми больше других росписей изобилует Пермогорка, тоже свидетельство традиции книжников-рукописцев. В Государственном музее этнографии хранится пермогорская прялка с изображением рукописной мастерской. А ведь народные художники изображали только то, что хорошо знали, с чем сталкивались в быту. Такая связь крестьян с книгами, лицевыми рукописями не должна удивлять.

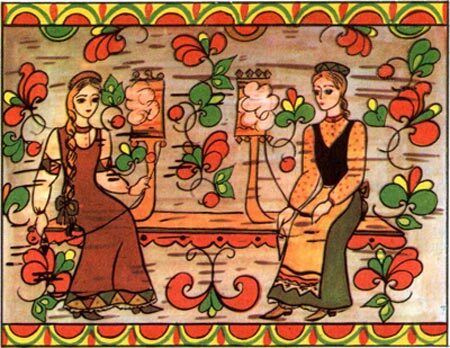

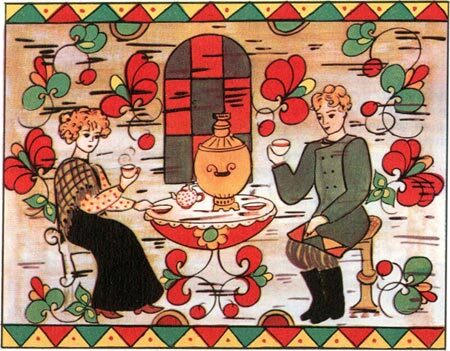

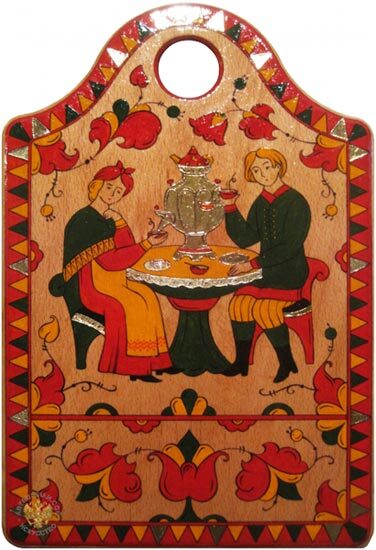

В другом варианте на фасадной (лицевой) стороне прялки изображались "супрядки", как по-местному назывались посиделки. Девицы и женщины сидели, как полагается пряхам, под окошками - по-пермогорски в "шашечку". В нижнем ставе изображался свадебный поезд. Кстати сказать, "супрядки" начинали свадебную тему и в жизни, и в рисунках художников. На тыльной стороне прялок вверху изображались птицы в райских кущах как символ благополучия в доме, а внизу - счастливая семья за трапезой.

Кроме всего, само жилище, дом изображался также по традиции книжной миниатюры - в разрезе, с шатровой крышей и часто с единорогом и львом по обе стороны. А между прочим, эти звери, да в такой же позе на задних лапах, были символом московского Печатного двора и изображались на книгах. Оттолкнувшись от них, рисовали свое, знакомое: так, единорог больше походил на коня, а шатер - на северную высокую избу в 2-3 этажа (вот где были и вправду "высокие терема").

На одной из прялок под шатровой крышей мы видим семейное застолье, а внизу под ними свинью. Так и было: жили в верхнем этаже, а внизу держали сено и скот.

Первый вариант росписи оказался более устойчивым. Также встречаются пермогорские прялки, поверхность которых не разделена на "ставы": пряхи, домашние животные и птицы, повозки, охотники и прочее, находятся как бы в одном временном пространстве посреди растительных мотивов. Есть на прялках и изображения кораблей.

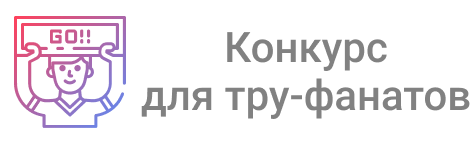

Расписывали в Пермогорье не только прялки, но и множество других обиходных вещей. Сохранились необыкновенной красоты людьки, хлебные короба, туески (бурачки), ендовы. И часто роспись соответствовала назначению предмета: на хлебнице изображен обед, на колыбели - сама колыбель с младенцем и вся последующая жизнь человека в трудах, на блюде - большая рыба. Роспись несла красоту и радость, утверждая заодно и моральные устои крестьянской семьи.

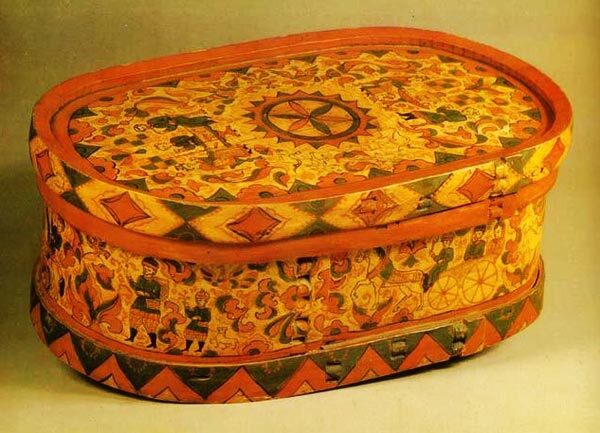

Хлебница:

Чтобы легче представить, что изображали на утвари, можно рассмотреть хлебницу (см. рис.). На крышке в центре - розетка в зубчатом круге, семейная трапеза, лев, единорог и птицы. На стенках - одна за одной по окружности следуют жанровые сценки: поездка в возке, бык, единорог, охотник и птицы, ткачиха за станом, пряха за прялкой, швея за швейкой, мальчик на коне, мужчина с пестерем за плечами и кузовком в руке, мальчик с собакой на поводке. Свободное поле стенок заполнено растительным узором, а по ободкам крышка и низ расписаны геометрическим орнаментом из полурозеток и "городков".

А еще изображали служивых солдатиков, сбор березового сока, рубку леса, доение коровы и многое другое. Современные художники могут делать свои житейские наблюдения и отражать их в рисунке, следуя примеру старых мастеров. Те были очень конкретны, насыщали изображения деталями: тут и новомодная шаль на плечах у пряхи, высокий гребень в прическе, повойники, кустушки, оконца где слюдяные, где стеклянные. Именно эти бытовые подробности помогли искусствоведам определить время изготовления многих предметов.

Птица сирин - характерный символ Архангельской области

До сих пор их делают из дерева. Можно найти во многих квартирах. Птица счастья.

Техника:

Сперва наносили грунт (мел с клеем), затем покрывали белилами, ножом и циркулем наносили контуры рисунка, раскрашивали, а поверху гусиным или сорочьим пером наводили черной краской контур, олифили

Пермогорская роспись - графического типа, так как первоначальный рисунок наводится контуром, а затем по нему накладываются цвета.

Основным цветом был красный, сопутствовали ему зеленый и желтый. Иногда использовали и синий кобальт, чуть "золота". На более ранних образцах краски приглушенные, желтый был ближе к охре, красный к темно-вишневому или терракотовому, глухой зеленый. На более поздних образцах мы видим белые фоны, яркие краски.

За сим насегодня все. Осталось ещё 8 видов росписей..