Про глобализм и глобализацию

Я, конечно, глобалист.

Вот, допустим, вам хочется поиграть в японскую игру "Elden Ring" или в польскую игру "Ведьмак".

Для этого вам среди прочего понадобится GPU. Чтобы сделать GPU, вам понадобится голландское фотолитографическое оборудование, тайваньская фабрика, программисты на Verilog русского происхождения и всякое там американское программное обеспечение для них, и наверняка много ещё чего-нибудь, что я забыл, и что производят в единственном сравнительно случайном месте мира. В частности, по непроверенным мной сообщениям вам также понадобится газ неон, который до совсем недавних времён производился, внезапно, в городе Мариуполе, сапфиры и палладий, почему-то из России (как-то не ассоциировалась у меня до сих пор ни с сапфирами, ни с палладием) и тд и тп.

Это проблема вообще-то. Как вы, скорее всего, знаете, без GPU вы не сможете не только играть в игры народов мира (это не так страшно, в конце концов, Heroes of Might and Magic никто не отменял), но также обучать нейронные сети, снимать фильмы со спецэффектами, считать что-нибудь научное (почти неважно, что именно) или делать современные космические корабли и самолеты (и танки). Почти любой современный "суперкомпьютер", про Top500 которых иногда пишут в газетах, это много тысяч GPU с хорошей сетью (InfiniBand или что-нибудь своё ещё лучше) между ними, а не отдельный класс загадочного монструозного оборудования.

Можно ли повторить всё это в одной стране? До какой-то степени можно, но не нужно но невероятно дорого и очень долго. Десятки лет и сотни миллиардов долларов. И это речь только про GPU!

Общий технологический уровень, который доступен 7 с лишним миллиардам человек, по-видимому, в принципе неповторим никаким заметно меньшим подмножеством людей. Даже если их полтора миллиарда, как в Китае, это всё ещё означает, что каждому придется поработать за пятерых. Если их и того меньше, миллиард, как в странах первого мира, или 143 миллиона, как в России, перспективы ухудшаются соответственно.

Теперь про то, чем глобализм плох

Если вы совершенно случайно первым, например, изобрели телефон, всем стали его продавать, и не соглашаетесь подключать никакого чужого оборудования к быстро растущей сети телефонирующих любителей прогресса, то за счёт инерции вы сразу убьете в ноль любую потенциальную конкуренцию: кто же будет подключаться к конкурирующей сети, если все друзья уже в фейсбуке у вас? Затем ваша компания вырастет в тысячу раз, вы озолотитесь, параллельно перестав понимать, как она устроена и работает, потому что теперь этим занимается несколько сотен менеджеров, каждый из которых, если совсем честно говоря, не так уж глупее вас. Затем компания начнёт сильно мешать прогрессу в своей области. Затем в попытках расти дальше она пойдет покушаться на соседние рынки, соседи это заметят, наймут лоббистов, к вам придёт государство в лице antitrust agency и придётся как-то договариваться, вплоть до распиливания и фактического исчезновения вашей компании (это всё реальная история изобретателя телефона и его компании, между прочим).

Всё это довольно неизбежно, и самое ужасное то, что компания-монополист может провести между "сильно мешать прогрессу в своей области" и "пришлось как-то договариваться" сколь угодно много времени. За это время в неё придёт работать огромное множество ярких и талантливых людей, занимающихся внутри организации за большие деньги чем-то сложным и загадочным, но весьма при этом слабо связанным как с реальным технологическим прогрессом, так и с деньгами, которые монополист продолжает зарабатывать банальным старым методом. Те же люди, не работай они на монополиста, вполне могли бы совершить революцию где-нибудь в соседней отрасли. Но тут их кормят лучше. "The best minds of my generation are thinking about how to make people click ads. That sucks". Можно целую книжку написать, почему всегда всё происходит именно так, но причины такой организационной динамики нам сейчас не важны, важен факт.

Так вот, а что произойдёт, если наш монополист работает в глобальном мире? Глобального правительства у нас нет (ну я точно не знаю, но вроде бы), нет и аналога ФАС в виде какого-нибудь там Интерантитраста. Конкретное государство может попросить монополиста не наглеть на своей территории, а тот может даже уступить и позволить локальным конкурентам поднять голову. Но это произойдет в одной стране, составляющей, скажем, 20% мирового рынка; монополист всё ещё будет монополистом с "кормовой базой" в 80%, поэтому его силы и силы конкурентов останутся совершенно непропорциональными. Глобальные рынки склонны монополизироваться. Можете перечитать рассказ про GPU и посмотреть на количество синглтонов свежим взглядом.

И это я про политику пока ещё даже не начинал, для простоты предполагая, что каждое государство внутри себя худо-бедно стремится обеспечить гражданам хорошую жизнь, уж как получается, а в жизнь прочего мира не лезет. Как все, наверное, согласятся, это далеко от истины. Политики сливаются с монополистами. Злобные аморальные уроды, утратившие способность побеждать в честной конкурентной борьбе, устраивают хаос в других странах, и занимаются, простите за эвфемизм, "расширением географии продаж". Думаю, что с таким описанием согласятся Джо Байден, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Дональд Трамп, правда, детали и подтверждающие примеры у них будут разные.

Ну, в общем, понятно: в играх, где победитель получает всё, эндшпиль оказывается несколько неожиданным, со сменой вида спорта.

Теперь про то, почему с глобализацией бесполезно бороться

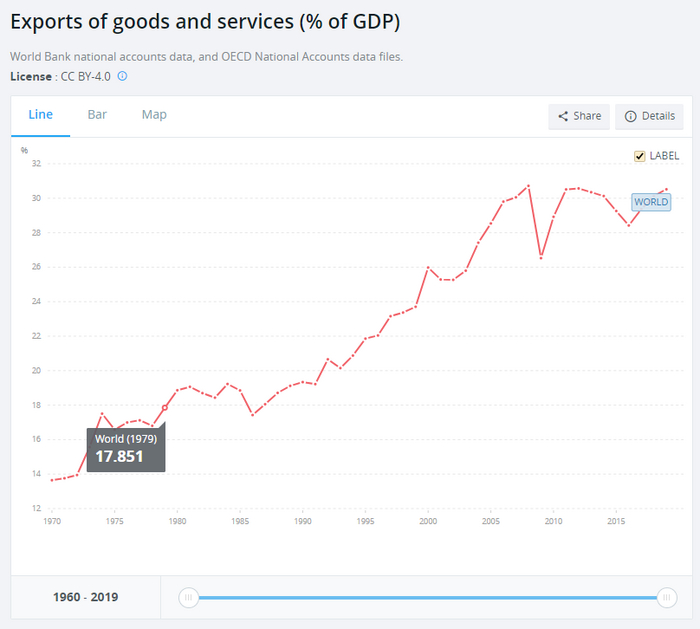

Вот занятные графики, показывающие, что глобализация больше похожа не на заговор, а на кривую потребления энергии человечеством, дрейф материков и прочие аналогичные неостановимые явления природы.

Тут, в общем, из подписей понятно, но словами: изображены эффекты порядка триллионов тонн грузов и квадриллиона долларов. Графики растут и масштаб этой волны за несколько десятилетий больше, например, любой отдельно взятой экономики, не говоря уже о бюджетах государств или усилиях отдельных людей и компаний.

Для меня отдельно удивительно, что это происходило на моих глазах: с 1990, когда я уже в школу ходил, количество "заграничных товаров" выросло вдвое (если считать по доле), втрое (если считать по абсолютам), а то и вшестеро (если брать только контейнерные перевозки, без нефти и сыпучих грузов). И речь не про ex-СССР, это было бы понятно, речь про весь мир.

Откуда этот "закон природы"? Дело в том, что почти все по-настоящему сложные вещи выгодней делать где-то в одном месте, а потом возить в контейнерах. Устраивать сложное производство одновременно во множестве разных мест невыгодно. Никакие запреты это не остановят, все они не герметичны и "протекают", чем дальше, тем сильнее. Собственно, даже текущая ситуация для людей времен середины ХХ века выглядела бы совершенно абсурдной. В каком это смысле "продолжают торговать на миллиарды"?.. Как это "трубопроводы никто не трогает"?...

Экономика в конечном итоге победит политику. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Только торг в этом списке будет последним и навсегда.

Теперь вывод

Написав столько букв, я, честно говоря, затрудняюсь коротко сформулировать, какой из всего этого содержательный вывод.

Во-первых, наверное, банальное make trade not war. Чем раньше люди вроде нас с вами, принимающие экономические решения, как следует поймут, почему make trade not war, и что это значит в точности (хинт: не то, что враги должны сдаться или быть уничтожены, после чего и начнется trade), и чем раньше расскажут об этом доступным образом всем, кто им доверяет, тем раньше это начнут исполнять люди, принимающие решения политические.

Во-вторых, надо побыстрее другой глобус, а лучше не один. Устроить глобализм и душную монополиократию в Солнечной системе будет куда сложнее, чем на небольшом шарике, хотя бы из-за совсем других расстояний и времён.

Ну это вообще мой любимый вывод.