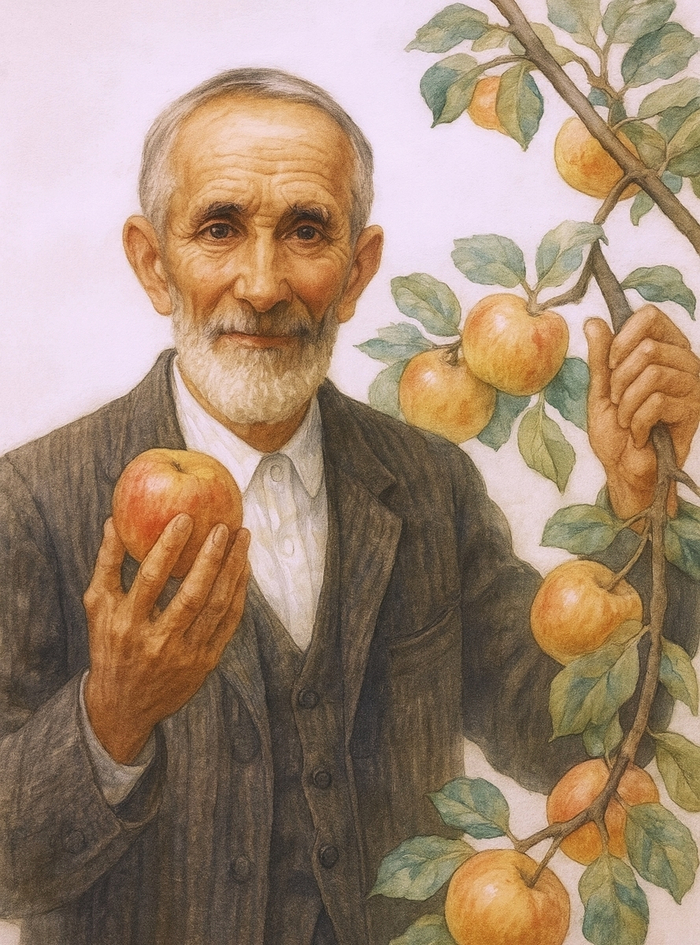

Ответ на пост «Моя девочка с персиками акварелью»35

Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у неё — наша задача.

И.В.Мичурин.

А вот кто-нибудь задумывался хоть раз, почему на гербе районного центра Тамбовщины Мичуринска – изображён… козёл?

Нет, конечно, появляется соблазн связать это с деятельностью тамошней администрации, с упорством, достойным лучшего применения калечащей исторический облик города. Но – увы, увы, герб намного старше нынешних рукой водителей.

Собственно, герб старше самого Мичуринска. Потому что Мичуринск – он никакой не Мичуринск…

* * *

Книга «Тисту – мальчик с зелёными пальцами» тогда ещё не была написана. Поэтому никто не мог вспомнить маленького героя этой повести (властителя растений, способного приказать им расти так, как ему нужно), когда такой же маленький мальчик по имени Ваня – наследник и потомок славного, пусть и захудалого рязанского дворянского рода – признавался, что больше всего удовольствия ему доставляет возиться со всеми и всяческими растениями.

Растения ему платили совершенно необычной благодарностью. Вообще в охотку помочь взрослым в саду или огороде любят многие дети. Но Ваня Мичурин не просто помогал – он умело и ловко делал вещи, над которыми обычные дети чаще всего не задумываются.

Надо сказать, что тяга к миру флоры для Мичуриных была наследственной. Начиная с проживавшего в Калуге прадеда (героя Отечественной войны 1812 года, на которую калужский дворянин отправился с малолетними сыновьями – именно старший из них позже переберётся на Рязанщину и станет дедом Вани) они постоянно что-то «мудрили» с деревьями и кустами, с овощами и фруктами… Это факт, что первые «мичуринские сады» появились ещё в начале XIX века – только к нашему герою они не имели отношения, так как их «отцом» был его прадед. Впрочем, в тех садах не имелось дерзновенного размаха, характерного для нашего выросшего Тисту – это была просто обычная, пусть и очень удачная, селекция, вещь, известная людям ещё со времён Эллады.

Да и сам «Тисту» тогда ещё не мыслил широкими категориями. Мир был небольшим, интересным и очень правильно и хорошо устроенным. Впрочем, едва ли так считал его отец – шестеро (!) старших детей умерли вскоре после рождения, а, когда Ване было всего четыре года, умерла и его мать, которую мальчик почти не помнил. Зато помнил – отец. Подвижник, энтузиаст ботаники, безвозмездно учивший крестьянских детей в устроенной в собственном имении школе, он сошёл с ума, когда Ивану было 15 лет – и вскоре умер в лечебнице для душевнобольных…

…К этому времени Иван (всерьёз начав заниматься ботаникой как наукой в восемь лет!) уже был состоявшимся учёным-практиком, успел окончить Пронское уездное училище и готовился к поступлению в Петербургский лицей. Ходил глухой, упорный слух, что отец считал себя «проклятым» за какие-то грехи предков, совершённые ещё чуть ли не при Петре Великом и «держался на плаву» только мыслью, что единственного выжившего ребёнка нельзя оставить перед лицом взрослой жизни без помощи и поддержки. Когда же Иван повзрослел и сделал первый шаг в эту самую жизнь – отец счёл долг выполненным и перестал сопротивляться проклятью.

Так это или нет – сейчас уже не скажешь. Но так или иначе, хотя имение Мичуриных и было описано за долги (как и почти все идеалисты, отец Ивана был ужасающе непрактичен…), нашему «Тисту» помогло дворянское происхождение. В те времена юноше из дворянской семьи практически невозможно было «пропасть», оставшись сиротой – как из-под земли, появлялись тётушки, дядюшки, знакомые двоюродной бабушки и сослуживцы троюродного деда, считавшие за святой долг взять на себя заботу о «недоросли». Хотя с «блаженных екатерининских времён» эта традиция слегка обветшала, но ещё вполне действовала. Дядя Лев определил юношу в гимназию в Рязани (не лицей, но что-то…), а тётя Татьяна (сама небогатая) взялась заботиться о племяннике по-матерински.

В гимназии Иван проучился недолго – вылетел за «непочтительность к начальству», с кем-то не так поздоровался или попрощался. На самом деле причина была примитивней – директор гимназии требовал с опекуна-дяди взятку за право продолжения учёбы и дядя (и денег лишних не было, и идти на поводу у мерзавца даже ради племянника было стыдно…) отказался, причём в очень резкой форме. Ну а там ясно – был бы повод, а проступок найдётся.

Вечное прибежище балбесов, романтиков, потомственных дворян и просто неудачников – армия – для Ивана Мичурина не подходила. Дело в том, что и сложение, и здоровье юноши исключали военную службу как факт. Ну, прямо скажем, больной он был целым букетом болезней, наш «Тисту». Удивительно, что в детстве-то выжил. Впрочем… как там? Помните, кем просто-таки должен стать «седьмой сын седьмого сына у седьмого сына»? Будете смеяться, но ведь так оно и было – отец Ивана младший брат из семерых и сын младшего брата из семерых же. И сам Иван…

…да, дорогие читатели. Волшебником становится такой сын. Вол-шеб-ни-ком.

Но к делу.

17-летний Иван Мичурин переезжает подальше от места, где ему нанесли такое оскорбление. Да и, видимо, не хотелось сидеть на шее у родственников. Местом для своей дальнейшей карьеры он выбрал совершенно ничем не интересный – кроме обилия садов, боен и хлебозаготовительных контор – купеческий уездный город Козлов Тамбовской губернии…

…А ведь железный был человечек, дорогие мои читатели. Чем-то похожий на Киплинга – тот тоже уже в 16 лет один волок на себе крупнейшую газету Индии, при этом будучи полуслепым и страдая от малярии и головных болей. Конторщик товарной конторы (12 рублей в месяц – за шестнадцатичасовой рабочий день!!!), потом – товарный кассир. А в 19 лет уже помощник начальника железнодорожной станции Козлов. И ведь впереди была карьера, причём карьера явно успешная, особенно – учитывая бешеный рост железных дорог в России тех времён. Так нет же: публично – и зная, что его слушают! – сказал, что начальник станции, непосредственный начальник Мичурина Эверлинг – «Эберлунг» и интересуется только желудями *.*.

Чтобы понять эту злобную шуточку (впрочем, она была правдой), нужно знать, что «эберлунг» по-немецки что-то вроде «боров в луже», а высоко котировавшиеся акции хлебной компании, торговавшей через Козлов-Мичуринск, были коричнево-жёлтого, «желудёвого» цвета и Эверлинг именно ими брал взятки. Вылетел в 24 часа, что ж вы хотели? Эверлинг, впрочем, тоже вылетел через несколько месяцев (правда, приземлился всего лишь на пенсии…). Но в это время «Тисту» уже работал… угадали, конторщиком на железной дороге в Ряжске. Почти три года карьеры коту под хвост, с чего начинал, к тому и вернулся. К этому времени Иван уже успел жениться (!) на шестнадцатилетней (!!) Саше Петрушиной, дочери рабочего винокуренного завода (!!!). Интересно, его предки-дворяне – они в ужасе бились в гробах или хохотали? Без предрассудков был Иван Мичурин, что и говорить… Забегая вперёд скажу, что через три года у них с женой уже были сын и дочь, и умирать ни тот, ни другая не собирались. Видимо, страшное родовое проклятье исчерпало силу на девчонке с винокурни. Бывает… А может, «мана» «седьмого сына седьмого сына седьмого сына» помогла?

С 1876 года Мичурин служит на той же железной дороге монтёром часов и сигнальных аппаратов. А, чтобы сводить концы с концами, он открывает дома часовую мастерскую и спит по четыре часа в день.

Но всё это – не главное. А главное то, что в 1875 году Мичурин берёт в аренду за 3 рубля в месяц городскую усадьбу в окрестностях Козлова площадью 500 м² с запущенным садом, где начал проводить опыты по селекции растений. Там он собрал коллекцию плодово-ягодных растений в 600 с лишним видов. «Скоро арендуемая мною усадьба, - пишет он, - настолько переполнена была растениями, что дальше не было никакой возможности вести на ней дело».

Не служба. Не часовая мастерская. Даже не семья.

Вот оно – Дело его жизни. И ему наш «Тисту», Иван Владимирович Мичурин, не изменит до конца своей жизни.

Конец первой части.

Автор - О.Н. Верещагин