История Второй Мировой Войны в фотографиях #133

Групповой портрет бойцов отряда специального назначения «Славный».

Отряд спецназначения «Славный» — одно из подразделений отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР (ОМСБОН). Командир отряда Анатолий Петрович Шестаков (1915—1944).

Отряд действовал на территории Брянской области и восточной Белоруссии в течение 30 месяцев, к 1944 году его численность возросла до 315 человек, потери составили 80 человек

У бойца справа трофейный немецкий пистолет-пулемет МП-40.

...Зима 1942 года. Начальника штаба 1–го батальона 2–го полка отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН) капитана Анатолия Шестакова вызвал к себе начальник четвертого управления НКВД Павел Судоплатов. Приказал в кратчайший срок сформировать отряд из самых надежных бойцов и, возглавив его, перейти линию фронта в районе действий 16–й армии.

Отряд из 49 бойцов был укомплектован в Козельске всего за три дня. В него вошли только добровольцы. И какие! Из 49 человек, 18 были отличными спортсменами. Некоторые — с мировым именем. Александр Долгушин — заслуженный мастер спорта по гребле, снайпер, семикратный чемпион СССР. Заслуженные мастера спорта: Али Исаев — по толканию ядра, Моисей Иванькович — по бегу, Леонид Митропольский — по метанию диска, Николай Шатов — штангист, Валентин Фролов — бегун и спортивный судья по лыжам. Пловец Конрад Мадэй , заслуженный мастер спорта, чемпион Москвы, был известен еще и тем, что его дед защищал Парижскую Коммуну. Увидев в списке такие известные фамилии, Павел Судоплатов дал отряду имя — «Славный».

Для оккупантов действия партизанских отрядов стали настоящей головной болью, о чем свидетельствовал и такой призыв к местному населению: "За доставление германским властям живого партизана – 40 аров земельных угодий, за доставление убитого партизана – 25, за указание места, где расположены партизаны, – 15". Персонально за командира "Славного" Шестакова оккупанты обещали 40 тысяч марок, не считая земли и лесных угодий.

…12 июня 1944 года, когда до соединения с частями Красной армии оставалось совсем немного, Анатолий Петрович Шестаков погиб. После смерти Шестакова командование перешло к К. Мадею.

В 1984 году в могилевской школе № 22 по улице Вокзальной открылся музей отряда специального назначения «Славный». В 1998 году майору Анатолию Шестакову за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно.

бойцы славного в Москве 1975 год.

Славный боевой путь отряда "Славный"

Немецкие пехотинцы и артиллеристы с 37-мм противотанковой пушкой PaK 35/36 следуют по улице Харькова. 25 октября 1941г.

Немецкое подразделение проезжает мимо брошенной советской 152-мм пушки-гаубицы образца 1937 года (МЛ-20).

Не брошена из похода, а после боя. Станины раздвинуты и окопаны, пушка расчехлена, затвор открыт, гильзы валяются. Орудие сражалось, не далось без боя.

Советские бронебойщики Западного фронта с противотанковыми однозарядными ружьями образца 1941 года системы Дегтярева (ПТРД-41) на боевой позиции. 1941 год.

Судя по хвату, у дальнего бойца не большой опыт обращения с ружьем. Перед вторым номером ближайшего расчета лежит подсумок с патронами для ПТРД.

Демонстрация командованию немецких соединений, дислоцированных во Франции, специального пистолета Kampfpistole; март 1944-го года

Это модернизация стандартного сигнального пистолета для стрельбы не осветительными или дымовыми ракетами, а боеприпасами, предназначенными для борьбы с пехотой или танками. В отличие от своего гладкоствольного предшественника, он имел пять нарезов в канале ствола и демонстрировал существенно лучшие боевые характеристики — точность, эффективность и дальность стрельбы. Можно было вести стрельбу разрывными (Sprengpatronen) или бронебойными патронами (Panzergranatpatronen). Радиус поражения осколками составлял 20 м. Плечевой упор был необходим для ведения прицельной стрельбы, к тому же сильную отдачу не выдерживала кисть руки, что приводило к травмам. Немцы оценивали этот вид оружия как простое, универсальное и эффективное. Применялся он не только на советско-германском фронте, но был отмечен и в Африке.

Замена пушки в САУ «Vespe» (Sd.Kfz.124 Wespe) с помощью тягача-крана Sd.Kfz.9/1.

Wespe — «оса». Основным вооружением машины была широко распространённая в немецкой артиллерии 105-мм гаубица leFH 18. В классе лёгких самоходных гаубиц признана одной из удачнейших САУ своего времени, главным образом, благодаря компактности, хорошей подвижности и отличной баллистике орудия. Однако по огневой мощи уступала основным противникам: советской СУ-122 и американской M7 Priest, превосходя британские Bishop и Sexton. Экипаж Wespe состоял из пяти человек.

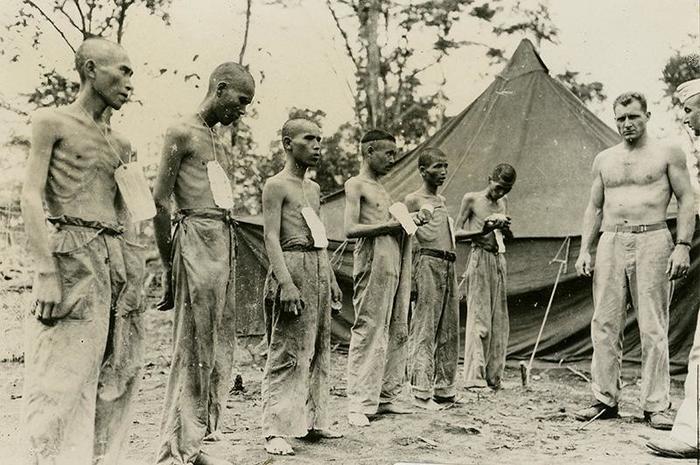

Японские военнопленные на острове Новая Британия. август 1944 года.

Новогвинейская кампания. У японцев были большие проблемы со снабжением своей армии на островах Новой Гвинеи. В ходе кампании японцы потеряли свыше 200 000 человек погибшими, большую часть которых составили умершие от голода и болезней. Выжившие выглядели не очень хорошо, особенно на фоне австралийцев.

Один из солдат японской 20-й пехотной дивизии оставил в своём дневнике красноречивую запись:

«Получили паёк риса на три дня. Это просто дар небес, все были счастливы. Ночью мы слышали громкие голоса врагов. Должно быть, они пьют виски, потому что у них такая богатая страна. Их грузовики доставляют им много замечательных вещей — несомненно, я им завидую».

Фотография бойцов 7-й пехотной дивизии, сделанная сразу после боя на Лохматом хребте в январе 1944 года. Новая Гвинея.

«Взгляд на тысячу ярдов». В Австралии это фото стало одним из символов Второй мировой войны.

Во второй половине декабря 7-й пехотной дивизии приказали атаковать главные позиции японцев на так называемом Лохматом хребте — шестикилометровом участке гор высотой около 1,5 км. Австралийским пехотинцам пришлось вести горную войну в местности, о которой до войны практически ничего не было известно. Авиация и артиллерия имели небольшое значение, продвижение шло крайне медленно: его сдерживали десятки японских огневых точек и настоящие лабиринты траншей. Лишь к 1 февраля 1944 года австралийцы обеспечили полный контроль над вершиной Лохматого хребта. Этот успех обошёлся им в 46 погибших и 147 раненых, победители нашли на поле боя 244 мёртвых японца. Нелёгкая победа на Лохматом хребте привела к долгой паузе в боевых действиях. У австралийцев имелись проблемы со снабжением, они накапливали ресурсы и проводили ротацию измотанных войск.

«Адский остров»: трагедия 18-й японской армии

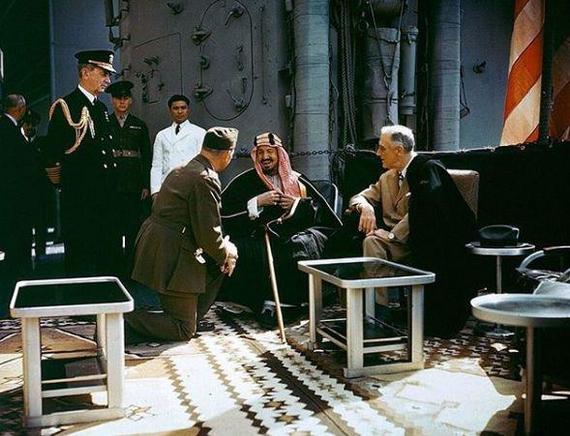

Первый король Саудовской Аравии Ибн Сауд разговаривает с президентом США Франклином Д. Рузвельтом (справа) на борту креисера «Куинси». 14 февраля 1945 года.

Во время войны Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Германией (1941) и Италией (1942), но почти до её окончания сохраняла нейтралитет (официально объявила войну Германии и Японии 28 февраля 1945).

После Ялтинской конференции (4–11 февраля 1945) американская делегация во главе с президентом США Франклином Рузвельтом вылетела в Египет, где её ожидал тяжёлый крейсер «Куинси». На борту этого корабля 14 февраля президент Рузвельт принял Ибн Сауда. В своих воспоминаниях сын американского президента Эллиот Рузвельт оставил описание переговоров отца с этим арабским монархом, впервые выехавшим за пределы своего королевства специально для встречи с Рузвельтом. Он прибыл в шатре, раскинутом прямо на палубе американского эсминца. На борту крейсера президент США Франклин Рузвельт и король Саудовской Аравии Ибн Сауд подписали соглашение, известное как «пакт Куинси», о монополии США на разработку саудовских месторождений. Согласно пакту США получили эксклюзивные права на разведку, разработку месторождений и приобретение саудовской нефти, в свою очередь, гарантируя саудитам защиту от любой внешней угрозы.

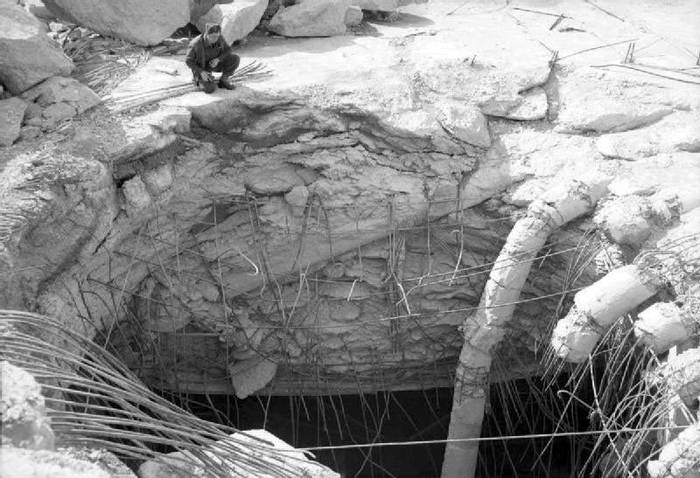

Проникающие боевые блоки десятитонной бомбы "Грэнд Слэм".

Самый тяжелый авиационный боеприпас, когда-либо примененный в боевых действиях. Впервые использовался 14 марта 1945. "Грэнд Слэм" имел в носовой части толстостенный стальной боевой блок, способный при падении с высоты в несколько километров пробить более 40 метров грунта или до семи метров железобетона. Такая проникающая способность позволяла вскрывать даже самые мощные и хорошо защищенные подземные бункеры. Всего было выпущено 99 "десятитонок", из них до конца войны успели сбросить 42.

В послевоенный период бомбы аналогичного калибра применялись советской авиацией в Афганистане (девятитонные ФАБ-9000 М-54), проявив высокую эффективность против пещерных укрытий. За три месяца 1988 года бомбардировщики Ту-16 сбросили "за речкой" 289 таких бомб.

Американцы после войны некоторое время выпускали "Грэнд Слэмы" по лицензии под обозначением М110, а в 1948 году разработали еще более тяжелую 20-тонную противобункерную бомбу Т-12 "Клаудмэйкер", представлявшую собой значительно увеличенный в размерах английский прототип. Однако она никогда не применялась на практике, а в 1959 году была снята с вооружения, так как проигрывала в эффективности ядерным боеприпасам.

Результат попадания "Грэнд Слэмом" в железобетонное перекрытие "пенала" для подводных лодок. Фарге. Германия. 27 марта 1945 года.

Парад организации "Американский Легион" в Берлине, 1934 г.

Фото довоенного периода, но как штрих для иллюстрации довоенных настроений в мире очень в тему. Американский легион — организация американских ветеранов боевых действий, созданная после окончания Первой мировой войны военнослужащими американских экспедиционных сил 1917—18 годов. Сильно правая организация. В 1930-х годах симпатизировали Гитлеру и его идеям. Существуют в США и сегодня.

Венских евреев заставляют мыть улицы после аншлюса Австрии. 1938 год.

После аншлюса в Австрии были введены в действие немецкие расовые законы, по которым евреи лишались гражданских прав. Насилие над австрийскими евреями началось сразу же после присоединения к Германии. Все еврейские организации и газеты были закрыты, а лидеры посажены в тюрьму. Многие австрийцы присоединились к нацистам в терроре против евреев. Евреев заставляли мыть тротуары и общественные туалеты в праздничной одежде. Некоторых заставляли делать это зубными щётками или голыми руками. Евреи не допускались в общественный транспорт. Во время «Хрустальной ночи» в ноябре 1938 года по всей Германии и Австрии прошли антиеврейские погромы. Были осквернены и разрушены синагоги, дома и магазины, принадлежавшие евреям, были разграблены. В мае 1938 года нацисты разрешили венской еврейской общине возобновить свою деятельность лишь с одной целью — организовать массовую эмиграцию евреев из Австрии. Среди эмигрантов были такие знаменитости как Зигмунд Фрейд и Имре Кальман.

Вид разрушенного борта американского линкора «Оклахома», стоящего в сухом доке. Перл-Харбор, США. 31.12.1943

Хорошо видны сильные торпедные повреждения корпуса (всего корабль получил 9 попаданий в левый борт) в районе главной надстройки и башни главного калибра №2, которые и привели к опрокидыванию корабля.

Внушительная плита броневого пояса (200-340 мм) сломалась как плитка шоколада.

Индейцы племен Навахо, Папаго, Апача и Хопи подписывают документ, в котором они отказываются от использования традиционного символа свастики в своей одежде и украшениях. Аризона 1940 год.

Документ, который они подписывают, начинается:

«потому что вышеупомянутый орнамент, который был знаком дружбы между нашими предками на протяжении многих веков, был недавно осквернен другой нацией народов».

[второй абзац] «поэтому они решили, что отныне с этой даты и навсегда наши племена откажутся от использования эмблемы, широко известной сегодня как свастика или филфот на наших одеялах, корзинах, предметах искусства, песочных песнях и одежде».

Летчик американского бомбардировщика B-24D «Либерейтор» (Consolidated B-24D Liberator) наносит отметку на борт своего самолета о 105-м выполненном боевом вылете. 1944 год.

На борту самолета виден перечень стран где побывал самолет. Отдельно выделены архипелаг Додеканес в Эгейском море, принадлежащий Греции, и острова Крит и Сицилия.

Краш-тест при посадке тяжёлого бомбардировщика B-24 «Либерейтор» на воду.

Для того, чтобы выяснить, как поведёт себя тяжёлый самолёт на водной поверхности, решено было провести натурные испытания.

20 сентября 1944 года с авиабазы Лэнгли-Филд, штат Вирджиния, взлетел четырёхмоторный B-24 «Либерейтор», который затем осуществил посадку на реку Джеймс-Ривер. Естественно, посадка происходила при убранном шасси, посадочные щитки были полностью выпущены, а нос был задран примерно на 7,5 градусов, чтобы машина сразу не зарылась в воду. Вертикальная скорость снижения составляла порядка 0,5 метра в секунду, касание произошло на скорости около 160 км/час.

Несмотря на принятые меры, винты почти сразу зацепили воду (перегрузки в этот момент составили около 2,6g), а тяжёлые двигатели потянули самолёт в глубину. Протащившись по воде около 130 метров, самолёт замер с разломившимся за кабиной пилотов фюзеляжем. Лётчики быстро выбрались из кабины и покинули самолёт, который, впрочем, хорошо держался на воде. Осмотр извлечённого из воды «Либерейтора» показал, что подобные условия посадки делают самолёт полностью неремонтопригодным, однако довольно безопасны для лётчиков.