Гинцбург. Еврейский барон. Часть 1

Их неутомимая деятельность ознаменована заслугами не только перед соплеменниками, но и перед Россией, на благо которой они самоотверженно трудились почти целое столетие.

Гораций Гинцбург

В местечках Царства Польского и Белоруссии в позапрошлом веке мужчины и женщины то и дело заводили разговор о трех самых знаменитых тогдашних евреях — о Шлоймо, то есть Соломоне, Полякове из Дубровно, о бароне Горации Гинцбурге родом из Звенигородки Киевской губернии и, конечно, о знаменитом на весь мир Мозесе, то есть Моисее, Монтефиори из Великобритании.

Рассказывали, что Мендл Шейнин из Ляд, научившись русской грамоте у местного попа и не зная адреса, все-таки послал письмо в столицу, написав печатными буквами на конверте такой адрес: «Реб Шлоймо Полякову в Санкт-Петербург».

Его, господина Шлоймо, он только осторожно спросил: правду ли говорят, что теперь в российской столице издается газета для тех евреев, кто умеет читать по-русски? И представьте себе, с таким адресом письмо дошло!

Уже через неделю — письма тогда ходили быстро — Мендл получил ответ от самого Соломона Полякова, которого в жизни не видел, но только знал, что он родом из соседнего местечка. Получил большой конверт со свернутой газетой внутри. Мендл расправил ее и сначала удивился названию «Русский еврей», а потом от радости подскочил чуть ли не до самого потолка, хотя и не все до конца понял: реб Соломон, банкир, извещал, что он выписал (именно ради него) газету — она будет приходить к нему каждую неделю.

После получения каждого номера газеты Мендл Шейнин, с видом самого раввина, усаживал вокруг себя соседей и, глядя на русский текст, быстро читал вслух по-еврейски. Слушатели дивились Мендлу, тому, как быстро он переводит, и удивлялись новостям. Обсуждали их. Погромы на Украине, первую хупу, устроенную в Мадриде, из которого евреи, как было известно, были выгнаны четыреста лет назад; говорили о том, что в далеком Нью-Йорке, куда некоторые местные люди уже переселились, стало 30 синагог, но евреев там гораздо больше, 600 тысяч, приехали не только из России, но еще и из других стран, однако удивительно, что многие их бывшие земляки не числятся прихожанами синагоги — они знают о ней, но не ходят туда…

Весть о доброте Шлоймо Полякова, конечно, дошла до его родных мест. В Дубровно местный портной — кажется, деликатный Евсей Черномордик, не желая отягощать земляка дополнительными расходами, обратился к другому, но тоже известному гвиру. Он задал ему свой хитрый вопрос, написав его по-еврейски, будучи уверенным, что и барон, как все еврейские мальчики, ходил когда-то в хедер: дескать, правду ли говорят, что где-то люди придумали такую удивительную машинку, которая сама шьет — только надо вертеть ручку? Но это же такое облегчение! Крутить ручку могут и малыши — надо только смотреть за ними!

Адрес же по-русски написал местный добрый малый, который уже почти совсем овладел новым для себя языком: «Господину барону Гинзбургу, который живет в Санкт-Петербурге». Хотя фамилия барона была несколько другая, не как у всех местных Гинзбургов, письмо, однако, не пропало.

Ответ тоже пришел очень скоро. Адрес на полученном конверте был, конечно, написан по-русски, но само письмо — подумать только! — само письмо было написано на чистом идише и начиналось с оправдания, как будто перед близким другом, то есть товарищем: «Благодарю за любезное письмо. Сначала обращаю Ваше внимание, что в нем Вы называете меня «Гинзбург», но я «ГинЦбург» — по названию старинного маленького германского города Баварии, в Швабской области — рядом с Ульмом, в котором жили далекие предки. В немецком языке буква «3» — немножечко другая, чем в русском и в еврейском. Но все это не важно — видите ли, Ваше письмо я получил…»

Дальнейшее было совсем удивительным. Через некоторое время в Дубровно прибыла необычайно увесистая посылка. За нее и за ее присылку кто-то заранее заплатил! Очень жаль, что не известно, кому сказать спасибо. Посылка пришла издалека — то ли из Германии, то ли из Америки, — с объяснением, как машинка работает, как заправлять нитку, как быть, если нитка порвется. От фирмы «Зингер». Если знать немецкий, можно было прямо на машине прочесть крупные буквы — «SINGER», то есть «певец».

Получив такое богатство просто в подарок, действительно можно было громко запеть! Настоящее швейное чудо! Ручная машинка, которая и на самом деле быстро соединяет лоскуты, вдобавок так прочно, ровно и гладко, как никакой старый портной не сумеет соединить их. Сама! Если ее правильно направлять. А колесико, пускающее машинку в ход, действительно может крутить даже малый ребенок.

Ставший зажиточным Евсей Черномордик с семьей вскоре пропал. Благодаря подарку барона Гинцбурга, которого он ни разу в жизни не видал, портной быстро разбогател, и в Дубровно, где жили одни бедняки, у него скоро совсем не стало клиентов. Говорили, что с подарком барона он уехал жить и шить в соседний Смоленск, который входил в «черту еврейской оседлости», то есть в место, где еврею дозволялось пребывать, заниматься ремеслом, иметь клиентов, но не особенно задираться: в самом центре города, в квадратном саду с названием «Блонье», с памятником композитору Глинке и фонтаном в виде гуся перед каждым входом — а они были на всех четырех углах, — висело вечное предупреждение: «Жидам, солдатам и собакам вход запрещен». («Блонье» — разумеется, без этих объявлений — существует до сих пор. Одни вековые липы, наверное, помнят эти заносчивые запреты.)

Во всяком случае, через несколько лет — в Смоленске имел обширную практику преуспевающий, обходительный молодой доктор по имени Борис Евсеевич Черномордик. Сын портного? Удивительно, когда он успел выучиться? Действительно, чужие дети растут так быстро, как грибы!

А к великому заморскому благотворителю Мозесу Монтефиори из России никто не обращался, не писал. Не было того, кто бы знал английский? Но может быть, меценат был окружен такими высокими легендами, что они останавливали руку даже самого настырного просителя?

Между тем о Мозесе Монтефиори говорили, что он был большим другом королевской семьи.

Мозес Монтефиори

Вот как это началось. Когда-то Мозес жил в Германии, в Кобурге. Это, наверное, уютное местечко: там же до поры до времени счастливо пребывал с любимой женой сам наследник английского трона герцог Кентский — при дворе своего шурина Заксен-Кобург-Заальфельдского.

Молодая жена ждала ребенка, и потому они пригласили к себе самого лучшего местного врача. Он был не только знающим специалистом, но и радушным, умным собеседником. Однажды, говоря о приятном будущем, ожидающем супругов, он все-таки позволил себе дать дружеский совет: несмотря на интересное положение герцогини, он думает, что в самый ответственный момент ей непременно надо быть в Англии…

Герцог и герцогиня попросили раскрыть намек. Отважный доктор Монтефиори после продолжительного молчания все-таки осмелел и сказал о том, что он думает. Поскольку король Вильгельм IV все еще бездетный, королем Великобритании, все надеются, станет его высочество. Но дитя, которого ждут герцогиня с герцогом («желаю его матери и ему самому превосходного здоровья»), к сожалению, не сможет стать наследником. А впоследствии — королем или королевой. Почему? Именно потому, что он родится вне Англии…

Но он все-таки думает, что через положенный срок явится на свет не будущий король, а, он надеется, королева Великобритании. У него… простите, у нее могут появиться затруднения. Чтобы избежать их сразу, простите за смелость, надо сделать так, чтобы королева родилась не здесь, а только в Англии… А это сделать очень просто!..

Чета герцогов не обиделась за вмешательство постороннего человека, за смелый совет — они же сами его просили. Все хорошо обдумав, супруги спешно согласились с доктором. Но с одним условием: если врач поедете ними.

В Англию они приехали втроем.

Все произошло так, как и предсказывал Монтефиори: как только дочери герцогов Кентских стало 18 лет, обстоятельства сложились так, что она без всяких возражений взошла на трон Великобритании.

Никто ни раньше ее, ни позже не находился в этой стране на вершине власти так долго. Самая успешная на своей родине королева Виктория находилась на престоле, правила империей, присоединяла другие земли, даже целый континент, больше шестидесяти лет — в самую славную пору своего государства. И почти всегда рядом с ней, обласканный мудрой королевой, находился доктор Мозес.

Ему она присвоила титул баронета. Мозес Монтефиори стал таким богатым, что сумел исполнить свою давнюю мечту: покупать землю на родине далеких предков, в Палестине, дарить бедным евреям участки Святой Земли и деньги, чтобы строить на них дома.

Три славных еврейских имени, таких различных между собой, объединяет одно: понятие цдоки, то есть непременной благотворительности имущего — заботы о ближнем, даже о незнакомом, которому надо помочь.

Всю свою жизнь небывало щедро занимался благотворительностью и Евзель Гинцбург, а потом его старший сын. Евзель, которого стали потом называть Иосиф (слишком необычно для русских звучало его имя) действительно родился в Витебске в самый разгар большой войны — в 1812 году, когда через их места два раза проходили французы: победно шли вперед, а потом бежали обратно.

Через многие годы кто-то из старших породненных родственников (из семейства Дыниных) рассказывал, что даже видел неподалеку от Витебска, в Орше, самого русского императора — Александра I, приезжавшего взглянуть на позиции.

Император произвел незабываемое впечатление; на почтовой станции его угощали еврейской едой. Старший из Дыниных был содержателем почты в Орше — она тогда была важнейшим пунктом, через который проходила дорога из Санкт-Петербурга в Варшаву. Представьте себе, царю понравилась предложенная кошерная еда!

Евзель женился в шестнадцать лет — на двоюродной сестре Эльке Розенберг. Молодожены перебрались на Украину — сообразительного и необычайно предприимчивого молодого человека нанял богатый помещик — откупщиком. Как теперь сказали бы, менеджером.

В 28 лет он стал заведовать всеми его экономическими делами. Как тогда говорили, «стал откупщиком» — евреи не имели права на торговлю вином, только помещики-христиане. Для этого каверзного промысла помещики переуступали свое прибыльное дело другим, преимущественно евреям.

Это были люди, самые подходящие для такого дела. Опыт показал, что, став откупщиками, большинство местных хозяйственных крестьян не выдерживали соблазна: рядом с бездонной водкой и вином они становились горькими пьяницами сами.

А на большинство грамотных евреев можно было положиться: евреи вином не злоупотребляли. Тогда в России еврею вообще запрещалась всякая другая профессия — особенно торговля в чужих местах. Его не принимали на государственную службу, хотя и самую мелкую. Ему не разрешалось проживание в городе, а временами и на селе — только в узко ограниченном пространстве, которое досталось России при разделе Польши, в замкнутых, душных, перенаселенных пределах «черты оседлости».

Мальчишеский возраст жениха молодого откупщика был обыкновенным: евреи созревают рано. И ничего необычного не было и в том, что женился на близкой родственнице: тогда это считалось в порядке вещей. Это обещало надежность и согласие, если не бояться катастрофы — иногда близкое родство сказывалось на детях: среди евреев было непропорционально много ущербных потомков. Но и на редкость много необычайно удачливых детей.

Таким был первый сын, Нафтали-Герц. Он родился 16 тевета 5593 года (в 1833 году) — уже действительно на Украине. С раннего возраста мальчик проявлял себя необычайно смышленным, легко осваивал языки, еще совсем юным изумлял взрослых, на память читая страницы Торы. В хедер, в котором учились все мальчишки его возраста, он не ходил — учился дома у приглашенных учителей.

С некоторыми общался всю жизнь. Например, с учителем русского языка и литературы — поэтом Виленкиным, который потом под псевдонимом Николай Минский перевел с французского языка на русский «Интернационал». Музыке его обучал известный композитор Жюль Массне.

Вырос стройным, на редкость добрым и приветливым. По воспоминаниям современников, юноша высокого роста обладал редким обаянием. По свидетельству его служащих, уже став взрослым, достигнув больших успехов и высокого почета, никогда не повышал голоса на провинившихся подчиненных и, разговаривая, смотрел любому собеседнику прямо в глаза.

Остальные дети Евзеля были тоже на редкость красивыми и удачливыми. Особенно очаровательной была Матильда. Это заметил Фульд, племянник министра финансов императора Наполеона III, — и женился на ней удивительно скоро после того, как впервые увидел ее.

Все дальнейшие поколения Гинцбургов были привлекательными и сообразительными. Дочь Фульда и Матильды Гинцбург вышла замуж за молодого человека из семьи самого знаменитого в ту пору банкира Ротшильда — Эдуарда. Другие дети Евзеля, став взрослыми, породнились с семействами многих известных во всей Европе банкиров из Германии, Австрии, Венгрии.

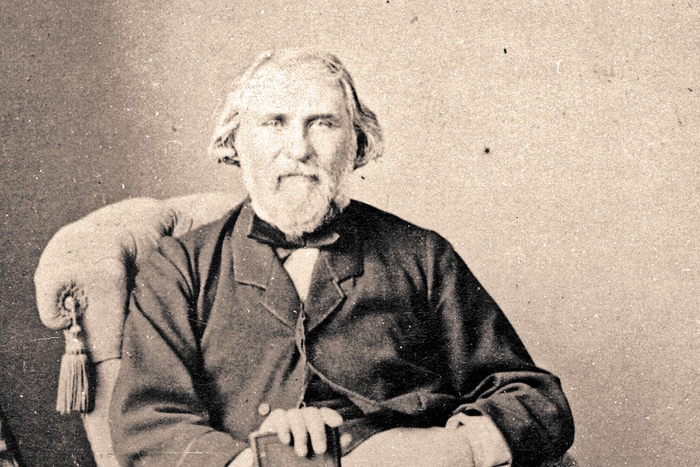

Евзель Гинцбург

Сам Евзель Гинцбург прославился и разбогател еще больше во время Крымской войны. У него уже тогда были винные откупа в Западных губерниях — в Бессарабии и Волыни.

Даже то обстоятельство, что старший Гинцбург занимался винными откупами, исследователи, неизменно подчеркивали то, что он заработал огромные капиталы именно на продаже вина. Однако не говорили ни слова, что то была не его собственность, а помещика.

Деятельность Гинцбурга во время Крымской кампании подвергалась сдержанному осмеянию.

Подробно сообщалось, что старший Гинцбург хорошо заработал на поставках в армию вина, но не упоминалось, что вино значилось в рационе воюющих русских солдат, тем более на передовых позициях, и кому-то надо было туда его поставлять.

В тех же исследованиях подробно излагаются анонимные доносы завистников. Один аноним утверждал, что еврей-поставщик заработал целый миллион рублей серебром, другой — что он нажил шесть миллионов.Много лет спустя литератор и чиновник К.К. Случевский, о котором будет идти речь впоследствии, повторил слухи в своем безответственном публицистическом «разоблачении» и настаивал на этих ложных фактах.

В свое время доносы на старшего Гинцбурга дали прочитать самому императору Александру II.

Он внимательно изучил их, однако не наказал «известного откупщика» и, как было сказано тогда, «оставил их без последствий». Но сделал, наоборот, совсем другое: наградил его за то, что сберег массу государственных средств — отпускал продукцию ниже действующих цен. «За содействие к пользам казны при торгах на питейные откупа».

В 1854 году Евзель был пожалован медалью «За усердие» — для ношения на шее на Владимирской ленте. Немного времени спустя — в 1856 году — главнокомандующий 2-й армии генерал-адъютант Лидере дал поставщику самую лестную характеристику: «Несмотря на повсеместное повышение цен и недостаток в перевозочных средствах», снабжение воюющей армии не знало перебоев.

За это Евзель Гинцбург был награжден еще и «Золотой медалью для ношения на шее на Андреевской ленте».

Почти сразу последовало присвоение Евзелю Гинцбургу звания потомственного почетного гражданства, которое давало ему и его потомкам право жить даже в российских столицах — Санкт-Петербурге и в Первопрестольной.

В 1859 году Евзель Гинцбург основывает в Санкт-Петербурге банк под названием «И.Е.Г.» — самый крупный в России. Через некоторое время открывает отделение своего банка в Париже — в самом центре французской столицы, на бульваре Осман. Банк десятилетия процветал, славился своей порядочностью и надежностью, наладил деловые связи с самыми известными банками Европы.

Это подтвердил даже такой придирчивый клиент, который не давал спуска корыстным чиновникам, как великий сатирик М.Е. Салтыков-Щедрин. Писатель, перестав быть генерал-губернатором в провинции, обращался по своим делам в этот банк и в сохранившемся письме так отозвался о банке «И.Е.Г.»: «Контора Гинцбурга выполнила дело вполне добросовестно».

Потом к Парижскому отделению банка «И.Е.Г.» прибавились Киевский частный банк, отделение в Харькове. Банк славился не только надежностью, но и применением небывалых технических средств. Например, телеграфа. Ссуды в Харькове выдавались банком почти немедленно: надо было только дать срочную депешу. Телеграф в банке поражал коммерсантов своей быстротой действия, позволявшей оперативно осуществлять сделки.

Подросший сын Евзеля — на редкость предприимчивый Гораций — стал играть в банке отца решающую роль. Банк установил деловые связи и с великим принцем Александром из германского Гессен-Дармштадтского герцогства.

Однажды в Санкт-Петербург в Министерство иностранных дел оттуда пришло известие от российского поверенного — о том, что герцогство намерено привлечь к руководству своими финансовыми делами в России именно молодого Гинцбурга.

При дворе это было воспринято весьма благосклонно: в то время родная сестра великого принца Алиса Гессен-Дармштадтская уже была невесткой российского государя Александра II — супругой будущего царя Александра III.

И до этого Гинцбурги — Евзель и Гораций — занимались не только финансовыми делами: много времени и денег они отдавали благотворительности, улучшению условий жизни бесправного, нищего еврейского населения России.

Потомственный почетный гражданин, владелец самого главного банка, имеющего влияние и на другие европейские страны, Евзель Гинцбург обратился с «Запиской» в Комитет главноуправляющего — во второе отделение императорской канцелярии к М. А. Корфу, который хорошо его знал.

Еще в период предыдущего царствия был образован «Комитет для рассмотрения мер по устройству евреев в России». Он существовал пятнадцать лет, но почти бездействовал. Впервые «Комитет» собрался в 1840 году, чтобы рассмотреть «опасное» ходатайство рижского раввина Моисея Брайнина — «дать Высочайшее указание о постепенном слиянии евреев с общим народом».

Царедворцы, однако, видели другой, очень простой путь: пусть все евреи, оказавшиеся в России, не переселяясь, по-прежнему сидя в своих домах, откажутся от своей неясной, старинной веры — крестятся и станут православными, которым доступно все.

За полтора десятка лет «Комитет» не принял ни одного решения. Однако члены его знали, что Александр II готов был сделать евреям только одно, но существенное послабление: предоставить «право жительства» в столичных городах, но только купцам первой и второй гильдии, из числа тех, кто был причислен к гильдиям давно — не менее десяти лет назад. Им даже будет позволено взять с собой в столицы одного «прикащика» и четырех слуг своего вероисповедания — потому что христианам строго-настрого запрещалось служить в домах евреев.

Но даже этого послабления сделано не было. Прежде всего потому, что этим благом могли воспользоваться во всей стране ничтожно мало людей — всего 108 человек…

В письме М. А. Корфу Евзель Гинцбург взял на себя смелость ходатайствовать о гораздо больших послаблениях.

В старых российских архивах сохранился этот исторический документ. Он отличается от других строгой логикой и прекрасным русским языком.

Автор размышляет так. В политике Александра II по отношению к евреям «преобладают две главные мысли: 1) улучшение посредством дарования им общих гражданских прав и 2) сохранение известной постепенности». Далее говорится, что у евреев, живущих в Российской империи, имеются «только» три ограничения. На самое существенное: «1) на право жительства, 2) на права торговли, а третьим элементом является бесправность евреев, получивших образование…» Но существует целых 80 (восемьдесят!) ограничений — только для евреев.

Далее Евзель Гинцбург сообщает: есть очевидное противоречие в том, что допускаются к частной службе «евреи, имеющие дипломы на ученые степени доктора медицины и хирургии», но «законодательство делает различие между медиками и, например, юристами… ставя первых в гражданской правоспособности ниже последних.

Если гимназисты, не могущие не считаться людьми, получившими европейское образование, все-таки признаются недостойными водворения во внутренние губернии, то какого тогда образования искать евреям?

Неужели только евреи с высшими учеными степенями могут и должны слиться с русским народом, от которого вовсе не требуется сплошного университетского образования?

Не значит ли это, что все еврейское юношество обрекается на вечный умственный застой и безнадежность?»

Автор оперировал цифрами. Получается, что полтора миллиона российских подданных лишены всяких гражданских прав… И предлагал по меньшей мере «уравнение евреев, окончивших гимназический курс, во всех гражданских правах с русскими, дозволения евреям-ремесленникам производить мастерство во внутренних российских губерниях, а всех евреев вообще сблизить в гражданских правах с местным населением одного с ними сословия».

Император самолично прочитал «Записку» Евзеля Гинцбурга, оценил ее достоинства, передал министру внутренних дел П.А. Валуеву, а тот велел разослать ее на отзыв всем генерал-губернаторам.

Приближенные, наверное, чувствовали либеральное настроение царя, и (о чудо!) многие откликнулись на присланную из столицы бумагу без всякой враждебности, которая ощущалась долго, всегда и неизменно.

Военный генерал-губернатор Санкт-Петербурга граф А. А. Суворов, естественно, ощущал новые веяния при дворе особенно явственно, поскольку находился совсем близко от него. Он откликнулся первым и весьма положительно. Это тут же узнали его провинциальные коллеги.

Поданная им бумага начиналась так: «Заслуживает полного внимания».

Столичный военный генерал-губернатор, оказывается, ничего не имел против того, чтобы разрешить евреям жить, если они захотят, и вне «черты оседлости».

Однако граф был против того, чтобы всем еврейским мальчишкам разрешить учиться в гимназиях. Зная их настойчивость и прилежание, граф был уверен, что они непременно «пройдут весь курс образования и в университетах».

Граф, однако, не представлял себе в этом «никакой надобности», потому что «в столицах есть много специалистов по всем отраслям наук…» То есть образованных людей в России вполне достаточно — будут лишние.

Александр II

Пока главы всех губерний читали «Записку», пока писали отзывы на нее, пока ответы шли в Петербург, пока в столице решали-рядили, прошло несколько лет.

Александр II принял многое из того, что ему рекомендовал банкир-еврей с обширными европейскими связями.

Было издано высочайшее повеление, после которого евреи всей России ликовали как никогда. Раньше тоже издавались царские законы, касающиеся евреев, но они всегда пугали — новые меры еще больше ущемляли какие-нибудь права. А это обещало неслыханные вольности.

В подготовленный проект самодержец-либерал в последнюю минуту внес только одну поправку: он повелел исключить право приобретать евреями землю и угодья в нескольких губерниях. «Воспретить всем без исключения евреям, — говорилось в законе, — приобретать от помещиков и крестьян земли в губерниях, подведомственных Виленскому и Киевскому генерал-губернаторам».

Только потом стало известно, что это постарались невидимые личные враги семьи Гинцбург, на зависть другим разбогатевшей еще больше. Запрет касался двух губерний. В Киевской Гинцбурги построили первые сахарные заводы, и деньги от них полились владельцу рекой. А Виленская губерния, как никакая другая в России, была переполнена нищими евреями. Что будет с Россией, если дать свободу евреям селиться всюду?

В те годы подросший старший сын Евзеля Гинцбурга, Нафтали-Герц, вошел в дело отца целиком. Он во всем подражал отцу. Даже женился тоже рано: по одним сведениям, в шестнадцать лет, по другим — в двадцать. Тогда его уже все называли именем, которое не резало слуха своей необычностью — ни русских, ни французов: Гораций (сначала — Иосифович, потом — Осипович) — немножко претенциозно, но имя римского поэта очень шло красивому, приветливому, преуспевающему, молодому, чрезвычайно везучему мужчине.

Семья Гинцбург часто ездила в Париж и сначала постоянно занимала апартаменты в гостинице «Пале Рояль», а потом — в «Отель де Лувр». Впоследствии купили квартиру на улице Тильзит, 7. И вскоре в семье свободно знали не только русский, идиш, древнееврейский, немецкий, но говорили с гостями и на французском языке.

Жилище в Париже понадобилось семье, так как Евзель основал во Франции отделение «Банкирского дома И.Е.Г.» Совсем быстро образовались превосходные связи со многими французскими финансистами.

Дом Гинцбургов очень легко было узнать на парижской улице: на нем всегда вместе с французским — по разрешению местных властей — полоскался и российский флаг. Он привлекал внимание каждого гостя из России, оказавшегося в Париже, а их было тогда много.

Именно флаг Родины обратил внимание на себя проходившего по улице Тильзит другого соотечественника, который недавно появился в Париже и стал там жить постоянно — вслед за вернувшейся во Францию своей любовью, певицей Полиной Виардо.

Первый раз Иван Сергеевич Тургенев пришел в дом, привлеченный именно российским флагом на фасаде.

Незваного гостя там радушно встретили, сразу показали, что его знают, что он подающий большие надежды писатель — читали его повести и рассказы. А ему очень понравились интеллигентные, приветливые хозяева.

Они не только знали названия его книг — без раздумий тут же называли имена героев «Рудина», «Накануне», «Дворянского гнезда». То маленькое обстоятельство, что хозяева помнили даже его героев, например Хоря и Калиныча, из сборника «Записки охотника», немножко насторожило писателя и обещало неловкость.

Наверное, Тургенев боялся, что назовут и Гиршеля — героя его другого рассказа, «Жид», невыносимого, хитрого, грязного, поганого еврея, который в интересах враждующих с Россией поляков шпионил за русской армией, нагло предлагал офицерам свою красавицу дочь и был, наконец, пойман за шпионством и, к радости лирического героя и всех окружающих, повешен…

По всей видимости, писатель, принимаясь за рассказ, совсем не знал деталей еврейской жизни: вечно презираемый поляками, еврей никогда не стал бы жертвовать своей жизнью ради жестоких гонителей.

Иван Сергеевич видел перед собой совсем других «жидов». Работая над рассказом «Жид», он действительно никогда еще не видел евреев, только слышал про них от других. Потом он познакомился там же, в Париже, с другими евреями, не только российскими, — с Бертольдом Ауэрбахом, Генрихом Гейне, а Гинцбургов просто полюбил.

Он, наверное, все-таки почувствовал, что они читали и «Жида»: увидел в семейной библиотеке томики «Современника», в котором рассказ был опубликован, хотя и без имени автора — стояли только оба инициала, но можно было легко догадаться, кто сочинил его, — по стилю, присущему только ему.

Для читающей публики это и не могло быть тайной. Жена молодого хозяина Анна Гесселевна, из семьи одного из редакторов газеты «Русский еврей», однажды весело спросила писателя: «Дорогой Иван Сергеевич, не знаете ли вы, что такое «тург», от которого, видимо, происходит ваша фамилия — Тургенев?» Пришлось назвать татарское слово и тем открыть свои национальные корни. Воспитанная Анна Гесселевна ничего не сказала, только очень женственно воскликнула: «Очень интересно!»

Наверное, именно с этого момента Тургенев не написал ни слова о гадких, невыносимых «жидах». Впоследствии, когда с ним за границей встретился наступательный реакционер Суворин и предложил выгодное сотрудничество в своем антисемитском «Новом времени», писатель был сух с ним и любезно отклонил очень соблазнительное предложение.

Иван Тургенев

Время от времени наезжая к родственникам в Париж, Гораций Гинцбург, однако, постоянно жил и работал в России, которую очень любил, даже капризный климат Петербурга. Диапазон его деятельности все расширялся — внешне неторопливый и спокойный, он проявил себя на редкость инициативным, деятельным, изобретательным. К банковским делам, к которым его привлек отец, прибавились разнообразные хлопоты, в которых ему на редкость всегда удивительно везло. Много ездил, встречался с губернаторами, с купцами. Он начал заниматься и добычей золота на Урале и в Сибири, нашел, что Алтай непременно проявит себя в будущем…

Однажды великий герцог Гессен-Дармштадтский обратился к нему с предложением — взять на себя ведение его финансовых дел. Гораций Осипович не имел ничего против этого лестного предложения — у него хватит времени и молодых сил и на это.

Тогда герцогство Гессен-Дармштадтское было близко к России, как никакое другое зарубежное государство: император породнился с ним — выдал своего сына Александра за принцессу из этой земли. Даже еще не будучи уверенным в том, что именно второй сын царя станет наследником престола, а герцогиня — русской царицей Александрой Федоровной, великий герцог, родной ее брат, отважился на невозможное:

после того как молодой российский банкир блистательно справился с финансовыми заботами герцогства, назначил местного еврея… своим консулом в России!

У Горация Гинцбурга хватило вдохновения и на исполнение этой должности. Увидев, с каким усердием принялся с первого дня за работу новый консул и как бурно развивал ее, герцог в 1871 году принял решение: присвоить Горацию Гинцбургу титул барона. А следовательно, и дворянина…

Александр II отнесся и к этому неординарному шагу своего нового родственника весьма спокойно, даже специальным повелением признал, что это зарубежное отличие действует в его стране.

Титул барона считался наследственным, он присваивался всем потомкам. Но из-за этого получилась неловкость: а как быть с таким почтенным, таким полезным деятелем, как Евзель Гаврилович?

Великий герцог, ценивший и заслуги отца Горация Осиповича, решил трудную проблему очень просто: в 1874 году присвоил титул барона и старшему Гинцбургу. Единственный раз в истории титул барона был присвоен не только потомкам, но и предку…

И царь ценил труды во благо российского отечества деятельного семейства Гинцбургов: высочайшим соизволением приказал внести в «Особую книгу Департамента Герольдии Правительствующего Сената» имена обоих Гинцбургов — то есть признал за ними и в России баронский титул, дворянское достоинство сына и отца.

Департамент Герольдии без промедления утвердил баронский герб семьи, поскольку сам Александр II письменно «разрешил пользоваться титулом барона и в России»…

Еврейский мир

951 пост265 подписчиков

Правила сообщества

Уважение сообщества. Будьте толерантны и терпеливы. Мат и оскорбления будут решительно пресекаться. Здесь интеллигентное собрание подписчиков, и будьте взаимовежливы как к авторам поста так и между собой