Фалака

Фалака (перс. فلک — фэлек, тур. falaka) — орудие для наказания ударами по босым подошвам ног, традиционное для мусульманского Ближнего Востока и Северной Африки. Наказание фалакой широко применялось в Иране и Османской империи по отношению к преступникам, должникам, провинившимся детям, женщинам и подмастерьям, а также в армии у янычар. За XX век фалака как инструмент наказания почти утратила традиционное использование и сохранилась в качестве незаконного метода допроса — битья по стопам ног.Первые упоминания о наказании фалакой в арабском мире появляются в X веке, в частности, в Северной Африке наказание фалакой стало традиционным для мусульманских школ мектебов. Согласно персидским источникам, фалака была принесена в Персию монголами в XIV веке. Европейцам стало известно о фалаке по османскому законодательному кодексу с XVI века.

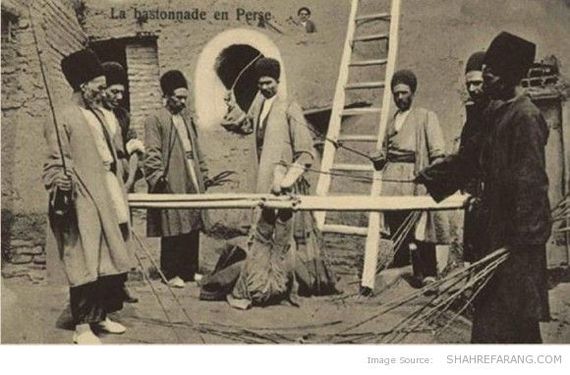

Фалака представляет собой орудие, состоящее из деревянного шеста, примерно 1-3 метра длиной, и протянутой вдоль него верёвки. Отверстия для её крепления расположены по краям, или по середине, на расстоянии 20-30 сантиметров. Функционально фалака выполняет роль колодок, в которых закрепляют и подвешивают ноги наказываемого. Наказание фалакой имеет черты ритуализованного действия.

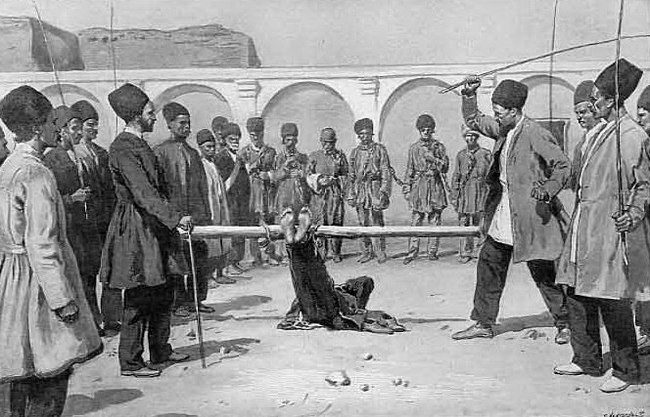

Чтобы держать фалаку требуется два человека. Для начала экзекуции, ноги приговорённого, который лежит на земле, вдевают в фалаку между верёвкой и шестом, или заставляют вправить ноги самостоятельно. Шест несколько раз поворачивают вокруг своей оси, тем самым натягивая верёвку, которая собирает стопы ближе друг к другу и фиксирует их в петле, не дающей им хода назад. Наконец, фалаку с закреплёнными в ней ногами приподнимают, чтобы другой человек мог наносить по выставленным подошвам удары палкой или другим похожим средством. Палкой подошвы традиционно бьют в Турции, розгой секут в Персии, стегают ремнём из носорожьей кожи (koorbash) в Египте.

В качестве розг используются прутья ивы, тополя, гранатового дерева, примерно 2 метра в длину, не толще большого пальца. Поскольку прутья ломаются от ударов, в экзекуции может быть задействован ещё один человек, подающий свежие розги. В зависимости от типа, прутья могут ломаться сразу при первом ударе; иногда для каждого удара используют новый прут. Наносить удары по стопам могут несколько человек, что типично для Персии.

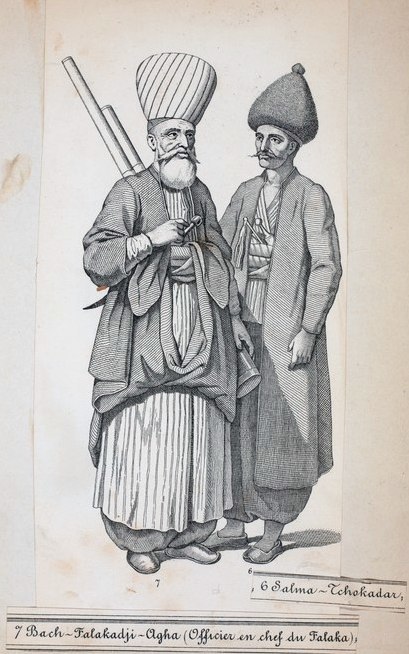

В Османской империи, главным образом в Стамбуле, по которому нередко проводил рейды великий везир, наказание фалакой производилось его охранниками из корпуса янычар. Известно, что специализированные на фалаке охранники имели отличную от других одежду и назывались фалакаджи, всего в охране везирей их было по пять. Костюм фалакаджи регулировался как и других военных должностей. Должность фалакаджи дожила вплоть до реформы османской армии 1826 года.

В школах мектебах, допустивший ошибку или невыучивший урок мальчик по велению учителя должен был вправить свои ступни в фалаку. Двое учеников, обычно помощники учителя из старших, приподнимают фалаку и учитель бьёт вздёрнутые кверху подошвы провинившегося ученика палкой или специальным хлыстом с ремнём на конце (shallaq). Порой родители сами обращались к учителю воспитать их дитя фалакой. В некоторых школах существовало правило: получивший свою порцию, обливаясь слезами, держит ноги следующей жертвы. Это было не только обязанностью, но и своеобразным поощрением.

Узбекский и советский математик Т. Н. Кары-Ниязов, описывая обучение в туркестанских мектебах, признался, что ещё в 1912 году испытал этот инструмент, после чего в течение некоторого времени совершенно не мог ходить. Сотрудник советского посольства в Турции, В. Стамбулов в биографическом романе о писателе Намыке Кемале отметил, что «Розги, неизменная „фалака“, висевшая в старое время на стене классной комнаты в каждой турецкой школе, считались испытанным средством для вколачивания в головы детей сухой и трудной мусульманской премудрости». В советском издании «История просвещения в Турции» 1965 года утверждается, что традиционная фалака перешла в новую турецкую школу, где инструкция определяет размеры палок и породу дерева из которого их изготавливают.

В иранских мектебах фалака применялась вплоть до последнего правящего Каджара, а также в современных школах в период правления Реза Пехлеви (1925—1941).

В Османской империи фалака — обычное наказание за небольшие провинности вроде мелких краж, пьянства, уклонения от налогов и дисциплинарная мера у янычар. Закон исключал применение фалаки на высших и средних сословиях свободных людей, предписывая её четвёртому, самому низшему слою общества — райятам, однако на практике такое разделение соблюдалось нестрого. В целом, у людей с деньгами всегда имелась возможность спасти свои ступни от фалаки. Число ударов, согласно изначальному закону не могло превышать 39 ударов, однако позже оно было поднято до 75. На практике, в порыве гнева турки часто уже не принимали это в расчёт и удары сыпались до тех пор пока не устанет рука, превращая подошвы ног в желеобразную массу. Начиная с XX века, фалака в Турции стала применяться как метод допроса, при котором по свидетельствам европейцев, допрашиваемым могли наносить от 200 до 800 ударов каждому, а потом ошпаривать подошвы кипятком...

В отличие от османов, в Персии фалака являлась общепринятым и универсальным наказанием для всех слоёв общества от визирей, министров до простого люда, так что для фалаки даже появилась идиома «есть палки». В Персии шах нередко наказывает своих министров, офицеров фалакой, которую приводят в исполнение у него перед глазами дворцовые слуги — фарраши, основной обязанностью которых является выбивание ковров. Фалака полагалась за небольшие провинности детям и использовалась для получения признаний «виновных». Для битья использовались розги примерно 1,8 метра длиной. Утверждается, что почти каждый иранец на дворе держал наготове фалаку и связку розг, заботясь о том, чтобы они не засыхали и преждевременно не ломались.

У европейских современников фалаки имеются различные сведения относительно суровости этого наказания. Например The English Cyclopaedia 1866 года сообщает, что фалака представляет собой крайне болезненное наказание и для лечения причинённых ею ран иногда требуется удалять куски повреждённой плоти. Известны случаи, когда людей приговаривали к нескольким сотням ударов и случаи, когда об ноги ломалось по несколько сотен ивовых прутьев. До нанесения всех ударов нередко кто-то вступается за несчастного. В литературе есть примеры указаний бить «пока ногти не выпадут из ступней», а также утверждения о смертельных исходах от фалаки. К противоположным свидетельствам можно отнести книгу английского путешественника и бизнесмена С. Дж. Уиллса, где он сообщая о широком использовании фалаки в Персии, при этом отмечает, что за свои 20 лет жизни в этой стране ему не приходилось слышать о смертях от фалаки. Сообщается также, что если обвиняемому предоставлялось возможность выбора между штрафом и наказанием фалакой, то он скорее выбирает последнее. Джеймс Ричардсон, английский путешественник и исследователь Сахары, также писал, что фалака оставляет на подошвах лишь небольшие царапины и отметины, и, что кровотечений от фалаки за свою жизнь в Тунисе он ни разу не наблюдал. Различные путешественники в отношении фалаки сходятся во мнении о «крепких как кожа носорога», «железных» подошвах простого иранского, арабского, турецкого люда, воспитанных босым хождением, о которые за обычную фалаку могут быть сломаны по 50 прутьев. Путешественник Томас Стивенс отмечает, что даже при таком наказании последующее прихрамывание выглядит как-то неественно и преувеличенно.