В начале тридцать восьмого года был арестован Шумяцкий, и на его место назначили нового председателя Комитета по делам кинематографии, Семена Семеновича Дукельского.

Ну, правда, когда Шумяцкого арестовали, было в Москве большое торжество. Очень его не любили, многие не любили. В «Метрополе» Барнет пьяный напился. Все ходили веселые. Хуже, говорят, не может быть, наверняка будет лучше. Кого-то назначат? Кого это назначат? Разные слухи ходили – того или другого.

Но дня два прошло – назначили. Новый человек – Семен Семенович Дукельский. Кто такой? Из органов, говорят. Из органов. Уполномоченный по Воронежу.

Ну, а какое же он отношение имеет к искусству? В молодости, говорят, был тапером, в кинотеатре играл на рояле.

– Значит, имеет музыкальное образование? Интересно.

– Да нет, говорят, музыкального образования у него нет, одним пальцем играл где-то в провинции, в маленьком городишке. А пришел он наводить порядок. Порядок будет наводить.

– А-а, ну посмотрим, что это за Семен Семенович Дукельский, бывший тапер, который пришел из органов к нам наводить порядок.

Проходит дня два – звонок мне. Секретарша говорит:

– Семен Семенович просит вас завтра в два часа явиться к нему.

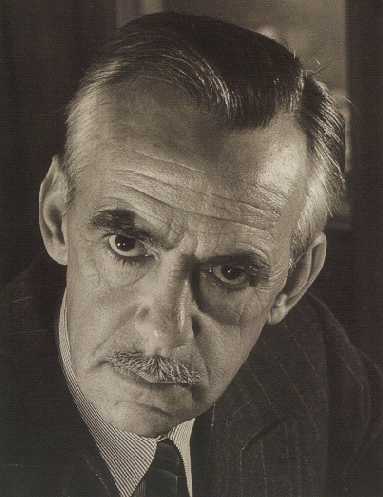

Ну, естественно, завтра ровно в два я как штык. Секретарша идет к нему докладывать. Выходит человек, высокий, костлявый, в синих бриджах и сапогах, в синей гимнастерке, плечи такие острые. Туловище поворачивается вместе с головой. Рот, когда улыбается, кривит. Брит наголо. Голова, как яйцо, – большая, длинная. Уши торчат, и очки темные. На Победоносцева смахивает; длинная шея с кадыком. И голова ворочается вместе с туловищем. Первое впечатление довольно зловещее.

Глядит на меня:

– Вы кто?

Я говорю:

– Я Ромм, кинорежиссер, вы меня вызвали.

– Когда?

Я говорю:

– В два часа.

– А сейчас сколько?

Я говорю:

– Два часа.

– Четырнадцать! Четырнадцать! Два часа – это ночью бывает, а днем бывает четырнадцать. Вы это на всякий случай усвойте, товарищ режиссер. Вы, творческие работники, к порядку не привыкли, а будет порядок. Днем – четырнадцать часов, ночью – два часа.

Немножко задыхаясь он говорит, с придыханием таким: ночью два часа, так. Я говорю:

– Что ж, мне к вам ночью являться?

– Да нет, больше не надо, я уж посмотрел на вас. Все, можете идти.

Повернулся и пошел. Странный человек, какой-то довольно необыкновенный.

Проходит еще дня три, и вдруг всех режиссеров «Мосфильма», всех до одного, и всех директоров съемочных групп вызывают в дирекцию к десяти утра.

Ну, десять – это уже утро, это я понял.

В десять все явились, как один, человек двадцать режиссеров, двадцать директоров. Целая толпа стоит в приемной, около директорского кабинета, но в кабинет никого не пускают. Там только директор, секретарь парткома и председатель фабкома. Ждут Дукельского.

Он появился так минут пять одиннадцатого. Появился Дукельский, идет длинными такими шагами, ни с кем не здороваясь. Кивнул на ходу своей длинной головой, бритой, повел корпус вместе с головой, огляделся, передернул плечами, вошел в кабинет.

И сейчас же из кабинета вылетает секретарша:

– Михаил Ильич, скорей в кабинет.

Вхожу. Он там стоит посреди, портфель в руках держит и спрашивает:

– Почему столько народу? Чего это сразу столько собралось?

– Так вы же вызвали, – говорит директор студии.

– По одному будем вызывать, одного режиссера, одного директора съемочной группы. Вот так. Так, вот сейчас тут обстановку надо создать: вот тут я сяду, посредине стол вот так поверните, справа от меня сядет директор студии, слева секретарь парткома, потом председатель фабкома рядом с секретарем парткома. Так. Это будет треугольник – две стороны. Ну, а председатель творческой секции, это вот Ромм, я с ним уже знаком. Это, товарищ Ромм, да, вы творческий работник, вы садитесь, где хотите, – хотите справа, хотите слева. Вот так, в ряд все, теперь редактора вот в угол – там двое. Это товарищ Зельдович, товарищ… кто еще там с ним приехал? Они записывать будут. Вот. А тут два стула: один для режиссера, а другой для директора съемочной группы. Вот тут, посредине комнаты, так чтобы сидели лицом к нам… Вот так… Остальную мебель вынести. Или отодвиньте в сторону. Так… Все. Ну, садитесь.

Все сели. Мизансцена «Тайной вечери»: Дукельский, как Христос, посредине. Ну, а стулья для режиссеров… даже не знаю, как подсудимые, что ли… не знаю. Посредине комнаты два стула.

Директор робко так говорит:

– Поскольку все пришли, может быть, все-таки позвать для знакомства?

– По порядку, я сказал, по очереди – одного режиссера, одного директора, вдвоем пусть входят. Я вот решил лично ознакомиться, как у вас тут на студии, что тут у вас происходит. Как работа? Какой порядок? Буду вот знакомиться, смотреть. Вот так… Какая-нибудь польза будет, товарищ Зельдович, записывайте впечатления. Ну, кто первый тут у вас режиссер?

Не помню уж, кого первым вызвали. Пришел режиссер, директор группы. Сели, вытаращив глаза. Против них сидит целая шеренга: Дукельский, справа директор студии, слева партком, фабком. Опять же справа творческая секция, и еще редакторы.

– Ну, что снимаете?

– Снимаем вот такую-то картину.

– Ну как… идут… дела?

– Да идут ничего.

– Жалоб нету?

– Да нет.

– Все… нормально?

– Нормально.

– Картина в плане?

– В плане.

– Ну все, можете идти. Следующего.

Следующие Преображенская и Правов. Входят вдвоем. Дукельский смотрит:

– Который из вас режиссер? Вы – режиссер? – Это он Преображенской.

Преображенская говорит:

– Да, режиссер Преображенская.

– А вы, значит, директор, Правов?

– Нет, я тоже режиссер, – говорит Правов.

– Я же сказал, по одному вызывать.

– А мы вдвоем.

– То есть как вдвоем? Председатель комитета говорит – по одному, а они идут вдвоем. Вот дисциплина. Нет дисциплины, нету.

– Так мы работаем вместе, вдвоем, – говорит Правов.

А Преображенская, у нее совсем от страху язык к гортани прилип, ничего выговорить не может.

– Вместе, как же одну картину вместе?

– Да, вот мы так вместе всегда работаем, вдвоем одну картину.

Вдруг Дукельский засмеялся, отрывисто так, каким-то странным смехом:

– Вот так, вдвоем… одну картину? Получается?

– Получается, – говорит, робея, Правов, и глаза у него уже совсем лезут из орбит.

– Позвольте, а директор группы где?

– Директор группы на натуре, на выборе натуры.

– А-а-а, так? Значит, вдвоем работаете? И ничего?

– Ничего.

– Ну, это мы еще подумаем, – сказал Дукельский. – Посмотрим. Ну, вот так. Значит, привыкли уже? Вдвоем?

– Вдвоем.

– Ну, хорошо. Позвольте, это вы вот, вы «Степана Разина» снимаете?

– Да, «Степана Разина» снимаем. Вот натуру отсняли, восемьсот метров.

– Как восемьсот, а мне вчера докладывали, восемь тысяч метров израсходовано пленки, и еще четыре просят, надо дать.

– Так ведь это пленки израсходовано восемь тысяч, – так вежливо говорит Иван Константинович Правов, – а полезных метров снято восемьсот.

– А остальные что, бесполезные? – говорит Дукельский.

– Так у нас, видите ли, такой порядок: по сценарию восемьсот полезных метров, а пленки мы тратим…

– Все ясно, – говорит Дукельский, – понятно. Товарищ Зельдович, пишите: «При обследовании студии, при первой же беседе обнаружено противозаконное деление снятых метров на полезные и бесполезные. Издать приказ об отмене бесполезных метров и запрещении снимать бесполезные». – Сказал, оглядел всех и добавляет: – А вот не советовали выезжать. Нет, надо выезжать, раз можно обнаружить…

Все сидят молча, глаза у всех повылезли из орбит. Иван Константинович Правов было начал что-то блеять, но на него шикнули.

Зельдович – он близорукий и косой, астигматизм у него, глаза совсем скрестились, – говорит:

– Семен Семенович, мы потом. Это я вам доложу…

– Чего докладывать?

– Ну, мы потом поговорим.

Дукельский осмотрел всех, видит – что-то не то.

– Ну ладно, – говорит, – это мы еще обсудим. Так, значит, сколько вы сняли-то полезных?

– Восемьсот метров.

– Есть там это все, и как движутся, и как говорят и, так сказать, и вот это все – и корабли, и лица, все?

– Да, все есть.

– И говорят?

– Да нет, еще не говорят. Натуру мы немую снимали, в основном звук черновой, будем потом снимать…

Он говорит:

– Восемьсот метров, и еще не говорят. А семь тысяч бесполезных. Я в этом еще разберусь. Ну ладно, можете идти. Следующий.

А следующим был Эйзенштейн. Вошел он как раз с Васильевым. Они должны были вдвоем, по приказу Шумяцкого, снимать «Александра Невского». Ну, тут раздражение Дукельского нашло натуральный выход: опять вдвоем! – и он спросил у Эйзенштейна:

– А один вы не можете?

– Ну, тут мы ему разъяснили, как могли, это дело. И. он отменил приказ Шумяцкого, оставил Эйзенштейна одного, так что действительно польза какая-то от этого посещения была.

Ну, вот так, вызвали по очереди всех режиссеров, по одному, по два. Дукельский встает довольный, похрустел костями, размялся, вышел на середину комнаты, подошел ко мне:

– Вы председатель творческой секции?

– Да.

– Ага. Так вот, вывод сделайте из сегодняшнего моего посещения.

Я говорю:

– Сделаю.

– И вот еще. Вы что сейчас делаете?

Я говорю:

– «Пиковую даму».

– Зачем?

Я говорю:

– Да вот, ставлю. Сценарий давно готов, делаю «Пиковую даму».

– Зачем?

Признаться, у меня сердце захолонуло. Я ему говорю:

– Я не оперу ставлю, я повесть Пушкина ставлю.

Он говорит:

– Ладно, посмотрим, посмотрим. Вот что, в связи с «Лениным в Октябре» подготовьтесь. Подготовьтесь…

А «Ленин в Октябре» уже на экране был. Я ничего не понимаю и говорю:

– К чему подготовиться?

– Сами подготовьтесь и подготовьте товарищей Охлопкова, Щукина, Волчека, ну, там, других, подготовьте. Понятно?

Я говорю:

– Нет, непонятно.

– Непонятно?

– Да.

– Поймете потом. Потом поймете, – повернулся и вышел.

Я поворачиваюсь и говорю:

– К чему готовиться?

Директор студии говорит:

– Михаил Ильич, неужели вы не знаете? Награждение предстоит, вас орденами награждать будут.

Я говорю:

– Так чего ж вы мне не говорили?

– Так еще вопрос-то согласовывается. Вот представлен список, уж он и представлял вас к награждению. Вот так.

Ну ладно, думаю, непонятный какой-то человек. Действительно вроде из органов. Посмотрим, что будет.

Пока продолжаем снимать «Пиковую даму». Снимаем, уже приступили к павильонам. Приехал я однажды на съемку, смотрю: что такое? На студии какая-то паника. Что случилось?

Михаил Ильич, вас немедленно к Дукельскому.

Я говорю:

– Да у меня же съемка!

– Съемка – не съемка, он велел сейчас же являться.

Ну, сердце у меня защемило, поехал я в Гнездниковский переулок. Приехал, там Пудовкин, Довженко, все режиссеры. Вводят в кабинет Дукельского всех. Он произносит краткую, но выразительную речь:

– Принято решение: вот так. Линию будем проводить. А вам надо эту линию разъяснять, понятно? Линия будет на современную тематику. Все, что не современная тематика, – отменяем. Вот тут товарищ Пудовкин «Анну Каренину» собирался снимать – отменяем, товарищ Ромм «Пиковую даму» – отменяем, товарищ Юренев там «Розовое и голубое» – отменяем, потом «Суворова» тоже отменяем, «Золотой запас» тут – отменяем. Вот линия. Понятно? Пойдите и разъясните.

Я встаю, говорю:

– Семен Семенович, у меня натура снята, я павильоны уже снимаю, у меня скоро картина будет кончена.

Он говорит:

– Вам надо линию проводить. На студию поехать и разъяснить, а не со мной спорить. Идите.

Я вышел. Вышли все.

Ну, Пудовкин, тот был ведь как пионер, всегда готов. Он говорит:

– Что ж, вероятно, правильное партийное решение. Ты, Миша, не огорчайся, ну, тут, понимаешь, ну правильно, надо, очевидно, современную тематику.

Я говорю:

– Иди ты к черту.

А остался там в кабинете Довженко. Оказывается, он ему сказал:

– Вы бы хоть как-то смягчили, Ромм очень огорчен.

Дукельский:

– Чем огорчен?

– Да как же, вот так получилось.

– Вызовите обратно.

Вдруг меня с ходу поворачивают назад. Захожу я к Дукельскому, думаю, ну что, неужто отменилось?

– Вы что, расстроились, говорят?

Я говорю:

– Как же не расстроиться? Как вы думаете? Специально для этой роли актер бросил театр, художника с Украины вызвал, снимаем, все горим этой работой, а вы…

– Горим… горим. Человек «Ленин в Октябре» сделал, а теперь, видишь, «Пиковую даму», «три карты, три карты, три карты». Ну, что это – «три карты, три карты, три карты»?

Я говорю:

– Не «три карты, три карты», я не оперу ставлю, а повесть.

– Ну, повесть. Все равно – «три карты, три карты, три карты». Я вам снижаться не позволю. Вы вверх должны идти, а не вниз. Вы чего стоите? Коллектив, видишь, его смущает, актера вызвал. Вы довольны должны быть, счастливы. Деньги у вас есть? Есть. Слава есть? Есть, есть. Я сам в газетах читал. Вот. Картину сделали хорошую? Хорошую. А тут – «три карты, три карты, три карты». Пойдите на студию, разъясните.

Ну, ладно. Пошел я на студию разъяснять. Злость к этому времени начала меня охватывать уже совершенно невыносимая.

Ну, всех анекдотов передавать не буду. Что дальше, то хуже. Велел прошнуровывать режиссерские сценарии, припечатывать их сургучной печатью, чтобы текст не смели режиссеры менять. И на каждом сценарии писать: «В сем сценарии прошнурованных и пронумерованных 138 страниц, на странице такой-то слово „да“ изменено на слово „правильно“. И вот, чтобы так все было.

Картин решил делать мало, зато каждую картину по многу раз повторять, чтобы было мало, но очень хороших картин. Очевидно, это соответствовало установкам Сталина.

Запретил целый ряд картин. «Голубое и розовое» Юренева – осталось два дня озвучания – запретил. Он спутал его с «Красным и черным» Стендаля. А картина была о революции девятьсот пятого года. Зускин играл. Юренев с горя запил, и так как-то, с горя, сошел со сцены.

Билинский Мирон сделал «Старую крепость» в Киеве, привез картину. А по забывчивости кто-то из редакторов напутал, не включили ее в план, который представлялся Дукельскому, в план работы, то есть в список картин, которые ставятся. И поскольку ее в списке не было, он ее не стал смотреть и велел смыть.

И так каждый день мы узнавали что-нибудь страшное и удивительное. Так что под конец стали уже сомневаться, на каком свете живем.

Ну вот, примерно к этому времени однажды вызывают меня в ЦК комсомола и говорят – был там такой референт один или инструктор, желчный такой парень, – и вот он мне говорит:

– Михаил Ильич, говорят, вы не любите Дукельского?

– За что же его любить? Просто идиот и сукин сын.

– Вот, давайте пойдем к Мишаковой (Мишакова тогда была секретарем), мы тоже его очень, так сказать, не любим, не одобряем и просим вашей помощи.

Пошли мы к Мишаковой. Сидит красивая такая блондинка с роскошным бюстом – секретарь комсомола. Такие немного масляные глаза, разухабистые такие нотки в голосе.

– Так вот, Михаил Ильич вас зовут?

– Здравствуйте.

– Здравствуй, Михаил Ильич. Вот нелюбим мы Дукельского, говорят, у тебя язык, то-другое, давайте, помогите.

Уж не помню, то на ты, то на вы она со мной. И я с ней то на ты, то на вы. Ну, поговорили. Я говорю:

– Давайте мне стенографистку, я вам что хотите накатаю.

Понравилась мне Мишакова, такая… баба, дай бог. Думаю – ничего пошли секретари комсомола.

Дали мне отдельную комнату, стенографистку. Я часа два все излагал про Дукельского, какой кретин, какая собака.

Ну, изложил я это все. Проходит недели две, пошло все это куда-то и, оказывается, вернулось обратно к Дукельскому, на рассмотрение. Не то Сталин вернул, не то еще кто-то. Говорят, Микоян вернул.

Вызывает он Полонского, директора студии, и между ними происходит следующий разговор:

– Вот что, – говорит Дукельский, – у вас что, Ромм нормальный или ненормальный.

Полонский говорит:

– Да как будто нормальный.

– Вы посмотрите, что он про меня тут в комсомоле наговорил. Какой же он нормальный?

Начинает листать и говорит:

– Вот видите – «унтер Пришибеев», это что, герой откуда-то из Чехова, что ли? Это я – унтер Пришибеев. Видите? А вот еще: Держиморда. Это откуда герой, из Гоголя, да?

– Из Гоголя, – говорит Полонский, бледнея.

– Это тоже я – Держиморда. А вот тут написано: «либо вредитель, либо идиот» – это тоже я, либо вредитель, либо идиот. Понятно? Вот. Так вы его в руках держать не умеете, или он сам по себе психованный?

Полонский говорит:

– Знаете, он очень нервный и, так сказать, несдержанный, режет правду-матку.

– Какая еще правда-матка?! Вы что, в своем уме?

– Нет, простите, я говорю, в других случаях, – говорит Полонский, – режет правду-матку. Но в данном случае…

– В данном случае я разберусь. Идите. Пускай он ко мне явится.

Мне Полонский звонит, рассказывает весь этот разговор и говорит:

– Что вы наделали? Там он вне себя.

Ладно. Иду я к Дукельскому. Прихожу, вхожу к нему в кабинет. Дукельский сидит, перед ним, значит, мой доклад, моя стенограмма. Он его листает, поглядывает на меня.

– Знакомая вам бумага?

– Знакомая.

– Вы писали?

Я говорю:

– Диктовал.

– Ну, диктовали. Как – диктовали?

– Стенографистке.

– Бойко, – говорит Дукельский. Я молчу. – Ага, вот, унтер Пришибеев, забыл этот рассказ.

Я говорю:

– Был такой унтер Пришибеев, все старался порядок наводить.

– Ага. Вот и я так. Держиморда.

Я говорю:

– Ну, Держиморда, это из «Ревизора».

– Так.

Закрывает он доклад и говорит:

– Слушайте, товарищ Ромм, сколько у вас лет сидел Шумяцкий?

Я говорю:

– Да лет десять, наверное, сидел.

– А я двадцать просижу, двадцать, понимаете?! Двадцать лет. Вам сейчас сколько?

Я говорю:

– Тридцать семь.

– А будет, значит, пятьдесят семь, когда я уйду от вас. Вам уже будет пятьдесят семь, понимаете. Жизнь-то уж пройдет, да?

– Пройдет.

Он встает, подходит ко мне, длинный, кладет мне руку на плечо. Сам чешет другой рукой у себя между лопатками, очень любил он чесать между лопатками и перебирать вообще плечами.

– Вот слушайте, – говорит он мне, наклонившись к самому моему уху. – Будете вместе со мной линию проводить, пойдете вверх – и подымает вверх руку, – вверх, как поется, «все выше, и выше, и выше». Не будете проводить – пойдете вниз, вниз пойдете, понятно? Вот так. А просижу я двадцать лет.

Отпустил меня, сел за стол и говорит:

– Вы в отпуску давно были? Когда отдыхали?

Я говорю:

– А я не отдыхаю.

– Отдыхать надо, нервы лечить.

Звонит, нажимает кнопку.

– Управделами ко мне.

Входит управделами.

– Вот что, купите билет, мягкий, нет, международный, Москва – Сочи, отправите товарища Ромма на Ривьеру, как там это, в Сочи, гостиница «Ривьера». Путевка туда на два месяца. Вы женаты?

– Женат, – говорю.

– Жену за его счет, его за наш счет. Ребенок есть?

– Есть, дочка.

– Дочку с собой возьмете?

– Возьму.

– Дочку тоже за его счет, у него деньги есть. А его – за наш счет. Ну, а билеты купите, на него, на жену и на дочку. На послезавтра, пусть едут. Отдыхайте, потом поговорим.

Я говорю:

– Я послезавтра не успею.

– А когда успеете?

– Да не знаю.

– Понедельник – последний срок. Чтобы вас не было в Москве. На Ривьеру, отдыхать! Вот все. Все! – закрывает доклад.

Ну, поехал я «на Ривьеру». Вернулся обратно, опять Дукельский меня вызвал.

– Отдохнули?

– Отдохнул, – говорю.

– Поняли?

– Да не совсем.

– Постараетесь – поймете.

Кончился тем разговор.

К концу года, я уже снимал «Ленин в 1918 году», собрал он опять всех по вопросу об авторском праве. Говорит:

– Вот, решил с вами посоветоваться, не отменить ли вам эти авторские отчисления, а вместо них – постановочные.

Ну, все ему говорят хором: да что вы, Семен Семенович, да как это можно? Да мы только этим держимся, это же кинематография, это же авторское право, там то, другое, третье.

Он говорит:

– Ну вот, оно уже отменено. Вот у меня в руках постановление Совета Министров, это я вас только так собрал, послушать, что вы скажете. А оно уже отменено, вот так-то, идите.

Говорят, Алексей Толстой пришел после этого собрания и острое слово пустил: «Со времен отмены крепостного права наша семья еще такого удара не переносила».

Так вот действовал Семен Семенович Дукельский. Вот, запомнилось мне еще последнее свидание с ним. Уже дела в кинематографии пошли резко вниз, введен был новый порядок финансирования студий, все прямо с ума сходили. Картин сразу стало меньше. Запустились ужасно какие-то плохие сценарии. Введен был железный порядок – он и до сих пор, кстати, существует, – все, что прежде было сделано, было сметено его железной рукой.

Кончил я «Ленин в 1918 году», и вот пришлось мне опять с ним выдержать беседу. Показал он картину Сталину, и, как я потом узнал, Сталину музыка не понравилась. Но я еще не знал этого. Вызывают меня и композитора (а музыку писал Анатолий Александров, чрезвычайно вежливый, деликатный, корректный человек). Проводят нас в просмотровый зал, там рояль стоит. Сидим. Через некоторое время входит Дукельский.

– Товарищ режиссер, здравствуйте. А это вы – товарищ композитор?

– Да, я композитор.

– Так, композитор, Александров. Так. Но не тот.

– Как – не тот?

– Не хор.

– Нет, – говорит, – не хор.

– Так, скажите мне, товарищ композитор, когда было освобождено Приморье нашими доблестными советскими войсками?

Александров быстро сказал:

– В двадцать втором году.

– Да, в двадцать втором году. А Ленин у вас в каком году?

– Какой Ленин?

– К которому музыку вы писали.

– В восемнадцатом.

– Почему же вы песню эту вставили?

– Куда?

– В увертюру.

– А там нету этой песни.

– Играйте.

– Кого?

– Увертюру.

Александров играет: тарам-тарам, тарам-тарам-там.

– Во!

– Что?

– Да песня – «По долинам и по взгорьям».

– Да нет ее тут.

– Как же нет, я ж слышу.

– Да нет ее, Семен Семенович.

– Так. А почему у вас белые отступают под польку.

– Как – под польку?

– А красные наступают под марш. Полька.

– Да не полька это.

– Ну, вальс.

– Но, простите, полька на два счета, вальс на три счета. А это на четыре счета.

– Играйте.

Играет.

– Это вальс.

– Да марш.

Тут я начал сомневаться в том, что Дукельский был тапером.

Я говорю:

– Семен Семенович, это не вальс, это марш.

Вы помолчите, я с композитором разговариваю. Вот так. Вы консерваторию окончили?

– Я профессор консерватории, – уже начиная оскорбляться, говорит Александров.

– Ну, это да, это бывает. А? Окончили?

– Окончил, – говорит Александров, – с золотой медалью.

– Так. Окончили консерваторию… Профессор… Так. Кто «Валькирии» написал, знаете?

– Вагнер.

– Вагнер. Да, Вагнер. Ну-ка, сыграйте.

– Чего?

– «Валькирию», вот, когда эти девицы по воздуху летят, вот это сыграйте.

Александров играет: трам-та-ра-там, трам-тара-там-там.

– Во! – говорит Дукельский.

– Что – во?

– Вот эту музыку надо писать к этой картине.

– Так она же написана!

– А вы еще раз ее напишите.

– Ну как же я могу ее еще раз написать? Она же написана.

– Не можете? Второй раз не можете?

– Да нет, Семен Семенович, второй раз, простите, не могу.

– Ага, второй раз не можете. Ну, что ж. Так вы профессор?

– Да.

– Ну, вы свободны. Товарищ режиссер, пройдите ко мне в кабинет.

Прошел я к нему.

– Не годится композитор. Профессор. Понимаете, он украсть не может, ну и написать, как этот, как Вагнер, – не может. А надо, чтобы было, как Вагнер. У нас есть такие, чтобы могли написать, как Вагнер?

Я говорю:

– Таких, пожалуй, нету. Как Вагнер, таких нету.

– Тогда возьмите такого, который может украсть. Украсть, понимаете, и так сделать, чтобы вроде было как Вагнер и не как Вагнер. Вот. И срок вам три дня.

Я говорю:

– Это что?

– Это приказ.

Я говорю:

– Чей?

Он говорит:

– Мой. Мой, мой, всегда мой. Всегда будет мой приказ, понимаете, мой. А выполнить надо. И можете никому не писать. Вот вы писали насчет «Пиковой дамы» жалобу вместе со всеми. Кому писали? Молотову, Сталину. А где жалоба? У меня. Вот, напишете – опять будет у меня. А почему, не скажу. Приказ мой, а выполнить придется. Вот так. Берите, который украсть сможет. Понятно? Все, идите. Я вам снижаться не позволю. Вот вверх, все выше, выше и выше. И вы запомнили тот разговор, что я у вас, сколько я у вас сидеть буду, помните?

Я говорю:

– Помню.

– Двадцать лет.

Я говорю:

Помню!

Он говорит:

– Вот так. Все. Можете идти. Идти можете.

А через несколько месяцев назначили его министром морского флота. Но там он быстро просыпался и был снят. Он отменил выдачу валюты морякам в заграничном плаваньи. И ни один моряк не мог сойти с корабля в заграничном порту. И это уже такой поднялся скандал. Да заодно выяснилось, что он что-то такое наврал в отчете, и быстро оказался снят. Карьера его закончилась. Но в кинематографе он свое дело сделать успел.

Встретил его как-то на приеме потом, и говорит он мне:

– Вот, не все я доделал. Надо было мне издать приказ: запретить режиссерам работать с одним и тем же оператором несколько картин. От этого вся беда. Режиссер не работает – оператор его ждет; оператор не работает – режиссер его ждет. А надо, чтобы было по очереди: вот ты сегодня запускаешься, который по очереди идет. Оператор, сценарий по очереди. Оператора по очереди назначили – иди, делай. Вот так. Не успел я сделать, товарищ Ромм. Порядок был бы, и вы б спокойно работали. А так сейчас все беспорядок, анархия.

Вот такой был Семен Семенович Дукельский. А после него назначили улыбчивого Ивана Григорьевича Большакова.

Михаил Ильич Ромм - "Устные рассказы".

P.S. Семён Семёнович Дукельский (1892 - 1960 гг.) — советский государственный деятель. С февраля 1948 года — персональный пенсионер Союзного значения. Занимая должность заместителя наркома (министра) юстиции написал сотни доносов в различные органы власти, в том числе Сталину с обвинениями работников юстиции СССР и РСФСР в шпионаже и вредительстве. Был одним из инициаторов массовых чисток органов юстиции в 1948—1952 гг. В связи с усилением паранойи помещен в лечебницу. Продолжал писать доносы на врачей, замышляющих убить его по заданию американской разведки.