Взаимная социальная порука

Пост в Лигу психотерапии.

Анонс здесь http://pikabu.ru/story/anons_4963112

Это цикл постов с тэгами "Лидия Гинзбург" и "дистрофия", в котором мы читаем о жизни блокадников - людей, переживших военную блокаду города, которая длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, почти 900 дней.

"Записки блокадного человека" на страницах 517-578 книги, текст цитируется по изданию

Гинзбург Л. Человек за письменным столом: Эссе. Из воспоминаний. Четыре повествования. Л.: Сов. писатель, 1989. - 608 с.

Давайте вместе прочтём страницы 517-521, потом я прокомментирую слова, которые отозвались мне, а в комментариях побеседуем о том, что отозвалось вам:

День ленинградской весны 1942-го. Впрочем, слово «весна» звучало странно. Хлебный паек повысили, по размороженным улицам нерешительно ходили трамваи. Немцы перестали бомбить, но каждый день, несколько раз в день обстреливали город. Самые сильные и жизнеспособные уже умерли или выжили. Хилые продолжали замедленно умирать. Слово «весна» звучало странно.

Просыпается Эн, блокадный человек, по состоянию зрения не подлежащий мобилизации. Прошлым летом он просыпался иначе — всегда в шесть утра, от звука репродуктора, для общего пользования установленного в коридоре. Потом, уже по привычке, он стал просыпаться за десять-пятнадцать минут и лежал, прислушиваясь. Минуты за три, не утерпев, он в пижаме выходил в коридор. Там стояли уже соседи, полуодетые, с жадно-напряженными лицами. Казалось, если диктор своим всегдашним неестественным голосом перечислит радиостанции-это значит, сегодня ничего не случилось особенного... Эн знал — это аберрация, и не мог от нее отделаться. Впрочем, все начиналось не диктором, а коротенькими звонами и паузами, выводившими звуковую фигуру. Никогда мы не слыхали более печального звука. Потом перечисление радиостанций с его хрупкой аберрацией стабильности. Наконец, страшно короткая информация (казалось, они становятся все короче), в те дни состоявшая из направлений. И люди с задохнувшимся сердцем стояли у репродукторов, принимая очередное направление. Диктор говорил неестественно медленно, и можно было считать секунды, отделявшие слово от слова, населенный пункт от населенного пункта. Направление... Люди знали — потом будет лужское, потом... Так было летом 1941-го.

Страшная была жадность на информацию. Пять раз в день люди бежали к репродуктору, прерывая любые дела. Они бросались на каждого человека, который хоть на шаг был ближе, чем они, к фронту, или к власти, или к источникам информации. А расспрашиваемый сердился на бестолковые вопросы. Потому что спрашивающие хотели узнать совсем не то, о чем они спрашивали. Они хотели узнать, как это бывает, когда война, как это будет...

Отличительной чертой первых дней было это неведение, странным образом смешанное с долгой подготовкой, с долголетним внушением мысли о неизбежности и сокрушительной тотальности события.

Каждый, кто его прожил, помнит свой первый день войны. Воскресенье. Небольшая очередь у пригородной кассы. Рука берет сдачу и картонный прямоугольник билета. И в самый этот миг голос, как будто удивленный (или это не удивление?):

— Там Молотов говорит... Он что-то такое говорит...

Люди уже столпились на подъезде вокзала. Выходили из репродуктора слова, и каждое, независимо от своего смысла, было контейнером предлежащей муки, огромной, всенародной муки. Кончилась речь. Возвращаюсь домой, до боли прижимаю к ладони билет, купленный в пригородной кассе. Там сегодня меня долго ждут на перроне и не дождутся. Не прошло и получаса, а нас уже неудержимо относит от довоенного строя чувств.

Возвращаюсь домой по улицам, будто еще довоенным, среди предметов еще довоенных, но уже изменивших свое значение. Еще нет ни страдания, ни смертной тоски, ни страха; напротив того, — возбуждение и граничащее с легкостью чувство конца этой жизни.

В первый миг совершающегося события показалось, что нужно куда-то ужасно спешить и что ничто уже не может быть по-прежнему. Потом оказалось, что многое пока по-прежнему. Еще ходят трамваи, выплачивают гонорары, в магазинах торгуют обыкновенными вещами. Это удивляло. Чувство конца прежней жизни было сперва столь нестерпимо сильным, что сознание, минуя все промежуточное, полностью сосредоточилось на развязке. В неслыханных обстоятельствах оно не хотело метаться; ему хотелось быть суровым и стойким. Самые неподготовленные не нашли для этого других средств, как сразу начать с конца и примериться к собственной гибели. Они честно говорили друг другу: «Что ж, среди всего неясного самое ясное — мы погибли». Недели две им казалось, что это проще всего остального и что они относятся к этому довольно спокойно. Потом уже выяснилось, что погибнуть труднее, чем это кажется с первого взгляда. И они же потом с усилием, по частям, вырывали свою жизнь у дистрофии, а многие из них сознательно или бессознательно делали общее дело.

Потом репродуктор стали слушать иначе. Обыденнее. Выветрилось это сочетание крайне личного (каждому репродуктор вещает судьбу) с исторически событийным и эпохальным. Чаша сия никого не миновала, ей все узнали — какая бывает война. Образовалась новая действительность, небывалая, но и похожая на прежнюю в большей мере, чем это казалось возможным. В ней надо было разобраться. Людям казалось теперь, что судьба их решается не формулами диктора, но фактами гораздо более дробными и близлежащими: занятием пункта Н., батареей, установленной в Лигове, прорвавшейся баржой с хлебом. Зимой же утреннее пробуждение — уже только включение в ряд возобновляемых страданий, длящихся до нового сна.

Ремарк в свое время построил роман на том, что сводка гласила: «На Западном фронте без перемен» — в тот самый день, когда на этом фронте погиб его герой. Типовое проявление того индивидуалистического пацифизма, который стал реакцией на первую мировую войну. Люди этих лет (особенно западные) не хотели понимать, что социальная жизнь есть взаимная социальная порука (иначе она только гнет и насилие). Мы же знали, что про тот день, когда любого из нас убьет гитлеровским осколком, — где-нибудь будет сказано: «Ленинград под вражескими снарядами жил своей обычной трудовой и деловой жизнью». Зато каждый здесь говорил: мы окружаем Харьков, мы взяли Орел... Войска ворвались, закрепились, продвинулись... За формулами суммированных действий — тысячи единичных людей, которые в них участвовали, погибли и не пожнут плодов. А за ними — еще миллионы, которые не участвовали, но плоды пожнут. Что за дело до всего этого погибающим и зачем это им? Незачем. Разумеется, незачем. Только с точки зрения религии мертвому что-нибудь может быть нужно. Но это нужно живому. Живые питаются кровью. Одни как паразиты, другие как честные гости на пиру, ответившие предложением собственной крови. В уклонившихся чувство неполноценности не заглушают ни доводы себялюбия, ни соображения насчет того, что они полезнее на другом участке, ни утверждение своей творческой избранности. Не следует только думать, что понимание законов связи избавило понимающих от практики эгоизма, триумфально ввело их в героическое жизнеощущение. Для неподготовленных законы эти оставались ужасными и теоретически непосильными.

В обстоятельствах блокады первой, близлежащей ступенью социальной поруки была семья, ячейка крови и быта с ее непреложными требованиями жертвы. Скажут: связи любви и крови облегчают жертву. Нет, это гораздо сложнее. Так болезненны, так страшны были прикосновения людей друг к другу, что в близости, в тесноте уже трудно было отличить любовь от ненависти — к тем, от кого нельзя уйти. Уйти нельзя было — обидеть, ущемить можно. А связь все не распадалась. Все возможные отношения — товарищества и ученичества, дружбы и влюбленности — опадали как лист; а это оставалось в силе. То корчась от жалости, то проклиная, люди делили свой хлеб. Проклиная, делили, деля, умирали. Уехавшие из города оставили оставшимся эти домашние жертвы. И недостаточность жертв (выжил — значит, жертвовал собой недостаточно), а вместе с недостаточностью-раскаяние.

Конец цитаты.

Комментарий:

Конечно, книга Л.Я. Гинзбург о травме и о том, как человек её получает, проживает и изживает.

Вопреки распространённой идее о "травме поколений", созданной внуками тех, кто раскулачивание и Великую Отечественную войну непосредственно переживал, - а внуки писали это в мирные десятилетия своей жизни, фантазируя о том, что травму передали им по наследству, и поэтому им так тяжело жить, Лидия Гинзбург показывает, как человек приспосабливается к обстоятельствам и выходит из травмы сам, без психотерапевтов или психологов. Не копит её, добавляя к родительским травмобогатствам и не завещает детям.

В предыдущем посте мы видели, какой механизм начинает работать в трагических обстоятельствах: человек искал ответ на вопрос, правильно ли он чувствует себя.

Замечу, что для такой работы "сверки" своего переживания с тем, как это делают люди в похожих обстоятельства <войны>, нужно иметь сформированный навык осознавать, ЧТО именно ты чувствуешь. Нужно упражнять заложенную в каждом из нас изначально способность оценивать своё внутреннее состояние (это умение корчевали как могли, насаждая два десятилетия безоценочный подход к другим людям, ведь то, что не упражняется - не используется).

Не понимаешь себя, - не можешь сверяться с другими - растерян и становишься просто материалом для лепки общественного мнения.

Время, которое описано в "Записках", это эпоха без смартфонов, мобильных, компьютеров и телевизора. Сейчас те же самые процессы, а именно новость - шок - отстранение, отчуждение от жизни до - возбуждение, тревога перед жизнью теперь - зависимость от сводок об изменениях в ситуации проходят вокруг ТВ-новостей или обновлений ленты в интернете, а не вокруг репродуктора.

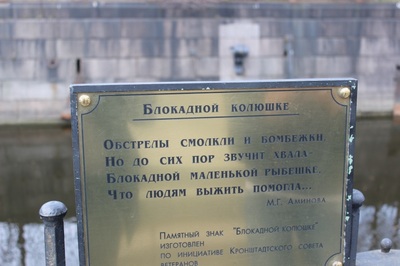

Блокадный репродуктор, фото

Памятник блокадному репродуктору в Санкт-Петербурге

Психологи в ситуации "прилипания к новостям", от которых становится плохо, советуют информационную диету, - смотреть новости только одни раз в сутки, чтобы "не переедать их" и не дезорганизовать себя тем самым эмоционально, разрушая тем самым свою собственную продуктивную работоспособность. Но Л.Я. Гинзбург описывает совершенно другую ситуацию. У ленинградцев не было выбора "хочешь - живи в блокадном городе, хочешь - не живи, хочешь - слушай репродуктор, а хочешь - не слушай". Образовалась новая действительность, небывалая, но и похожая на прежнюю в большей мере, чем это казалось возможным. В ней надо было разобраться. Человек привык к новым обстоятельствам, перестал эмоционально откликаться на них как на новость, нашёл сходства и различия между прежней жизнью и теперешней жизнью и стал обдумывать происходящее ("разбираться").

Замечу, что поколение людей, которое описывает Л.Я. Гинзбург, умело делать это самостоятельно, с опорой на прочитанные книги, а сегодняшнее поколение делает это с помощью телеведущих, телеавторитетов и (иногда) психологов, с которыми обсуждают свою невыносимую эмоциональную жизнь.

Слова из фразы Люди этих лет (особенно западные) не хотели понимать, что социальная жизнь есть взаимная социальная порука (иначе она только гнет и насилие). я вынесла в заголовок поста.

Замечу, что психологическая концепция врача Фрица Перлза (уехавшего из Германии в ЮАР в 1930-е годы и оттуда перебравшегося в США), известная как молитва гештальтиста "Я это я, а ты это ты" как раз и отрицает "мы" в отношениях и взаимную социальную поруку людей в обществе. Ну, Перлз и не воевал во Второй мировой, не брал городов и "мы" не говорил. Может, у него какой пунктик был, ЮАР была под британским протекторатом, а Англия воевала с нацистами, он же был эмигрантом из нацистской Германии.

Фредерик Саломон Перлз (нем. Friedrich Salomon Perls), также известен как Фриц Перлз; (8 июля 1893, Берлин — 14 марта 1970, Чикаго) — выдающийся немецкий врач-психиатр, психотерапевт еврейского происхождения, говорить "нас сжигали в печах" он тоже не мог, он как раз "вовремя утёк", в отличие от евреев, оставшихся в Германии. Кто знает, чем ему "мы" так не угодило, но факт - продолжатели его гештальт-дела не любят "мы" или не понимают его, потому что в теории отца-основателя "мы" не играет особой роли.

В книге Л.Я. Гинзбург иначе. Она человек культуры, в которой действует историчность сознания, и она "мы" не только со своим поколением, но и с поколениями, которые придут после: За формулами суммированных действий — тысячи единичных людей, которые в них участвовали, погибли и не пожнут плодов. А за ними — еще миллионы, которые не участвовали, но плоды пожнут. Сегодня мы те, кто пожинают плоды их героизма. Мы делаем это с благодарностью, потому что знаем, что будут миллионы и после нас.

Бессмертный полк, память о тех, кто сражался за нас

В процитированном отрывке есть ещё сильные слова про семью. Все возможные отношения — товарищества и ученичества, дружбы и влюбленности — опадали как лист; а это оставалось в силе. То корчась от жалости, то проклиная, люди делили свой хлеб. Проклиная, делили, деля, умирали.

Это тоже про невозможность сказать "я это я, а ты это ты" и не поделиться куском хлеба с родными. Про то, чтобы оставаться "мы" ценой своей жизни. Про тех, кто предал "мы", чтобы выжить и всю жизнь раскаивался в своём выборе.

Лига психотерапии

5.2K постов25.8K подписчиков

Правила сообщества

Поддерживайте авторов и комментаторов плюсами.

Задавайте любое количество уточняющих вопросов.

Ведите диалог уважительно.

Лучшие посты Лиги

Все посты и обсуждения по датам

Онлайн сейчас и за последние сутки

Мы дорожим атмосферой безопасности и доброжелательности в нашем сообществе, оскорбления ведут к немедленному вызову модератора сайта и санкциям.