Трагедия острова Пасхи.

То, что остров Пасхи полон тайн, было очевидно и для европейского первооткрывателя острова, голландского мореплавателя Якоба Роггевена, обнаружившего затерянный осколок земли в день Пасхи — 5 апреля 1722 года, — отсюда и имя, дарованное острову, которое мы употребляем и по сей день. Всех, побывавших вслед за ним на острове мучил вопрос: как островитяне устанавливали своих каменных идолов в вертикальное положение? Вернемся к его записям: «Впервые увидев этих гигантских каменных истуканов, мы застыли от изумления, не будучи в состоянии постигнуть, как эти люди, при полном отсутствии лесов, где можно было бы найти тяжелые и толстые бревна, пригодные для изготовления необходимых при транспортировке конструкций и механизмов, равно как и прочных веревок, тем не менее оказались способными поднять и установить этих колоссов высотой 30 футов (9 м.) и весьма широких в основании». Что же произошло со всеми деревьями, которые непременно должны были когда-то здесь стоять?

Организация камнерезных работ, транспортировка и установка статуй требуют наличия достаточно многочисленного населения и подразумевают определенный уровень развития общества, проживающего в обеспеченной природными ресурсами окружающей среде.

Количество статуй и их размер предполагают численность населения гораздо большую, чем те несколько тысяч человек, которых обнаружили европейцы в XVIII и начале XIX веков, — что же произошло с прежде более многочисленным населением?

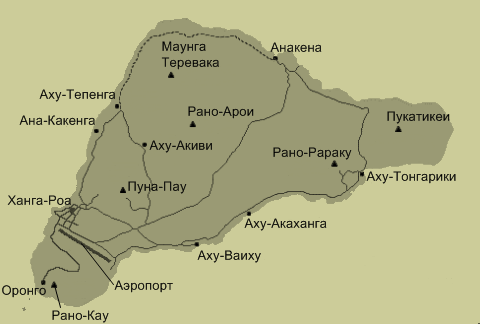

Остров Пасхи. География, климат.

Остров Пасхи представляет собой треугольник и состоит из трех вулканов, поднявшихся прямо из моря в непосредственной близости друг к другу. Как площадь поверхности острова — 66 квадратных миль (163 км. кв.), — так и его высота — 1670 футов (510 м.) являются довольно скромными по полинезийским меркам. Рельеф острова достаточно пологий, без глубоких долин.

Хотя субтропический климат можно назвать теплым по меркам европейских и североамериканских зим, он тем не менее является сравнительно холодным по сравнению с остальной частью Полинезии, которая является преимущественно тропической .Вследствие этого некоторые тропические сельскохозяйственные культуры, традиционно важные для Полинезии, например кокосовая пальма (прижившаяся на острове Пасхи только в наше время), растут здесь плохо, а вода в окружающем остров океане слишком холодна для коралловых рифов, и, соответственно, для связанных с такими рифами рыб, ракообразных и моллюсков. Все вышеперечисленные факторы приводят к тому, что источники пищевых ресурсов у жителей острова Пасхи более скудны, чем у обитателей большинства других тихоокеанских островов.

Недостаточное поступление влаги в виде осадков усугубляется тем, что выпавший дождь очень быстро впитывается пористой вулканической почвой. Как следствие, источников пресной воды на острове мало: всего один периодически наполняющийся водой ручей на склонах горы Теревака ; колодцы, вырытые в местах неглубокого залегания грунтовых вод; родники, бьющие со дна океана неподалеку от берега или между линиями прилива и отлива.

Когда был заселен остров.

Заслуживающей доверия выглядит полученное радиоуглеродным способом датирование начала заселения острова 900-ми годами н. э. Эту дату получили при исследовании древесного угля и костей дельфинов, которых люди употребляли в пищу. Датировка дельфиньих костей была проделана современным, самым передовым на сегодняшний день радиоуглеродным методом. Итоговые данные, вероятно, более близки к истине, поскольку получены при исследовании археологических слоев, которые содержат кости местных наземных птиц, исчезнувших на острове Пасхи и других тихоокеанских островах сразу после появления там человека.

Чем питались здешние аборигены и какова была их численность?

Ко времени прибытия европейцев они занимались преимущественно земледелием, выращивая батат, ямс, таро, бананы и сахарный тростник, а также разводили кур. Отсутствие близ острова коралловых рифов и лагун означало, что рыба и морепродукты занимали в рационе местных жителей гораздо меньшее место, чем у остальных обитателей Полинезии. Дельфины, морские и наземные птицы первоначально имелись в достаточном количестве, но в результате активной охоты их численность резко уменьшилась либо они исчезли совсем.

Численность населения в период расцвета оценивается с помощью подсчета количества фундаментов, оставшихся от строений, при этом предполагается, в каждом доме проживали от 5 до 15 человек и единовременно обитаема была треть обнаруженных жилищ. Другой способ — оценка числа вождей и рядовых членов клана по числу платформ или воздвигнутых статуй. Итоговые оценки дают численность населения в диапазоне от 6 до 30 тысяч жителей, что составляет в среднем от 90 до 450 человек на квадратную милю (1 кв. миля равна 2,5 кв. км.).

И устные предания, дошедшие до наших дней, и результаты археологических исследований свидетельствуют о том, что поверхность острова была поделена примерно на дюжину (точнее, на 11 или 12) территорий, каждая из которых принадлежала одному клану, начиналась у моря и простиралась вглубь — как если бы остров Пасхи, подобно пирогу, разрезали на дюжину клиновидных кусков.

Как создавали статуи.

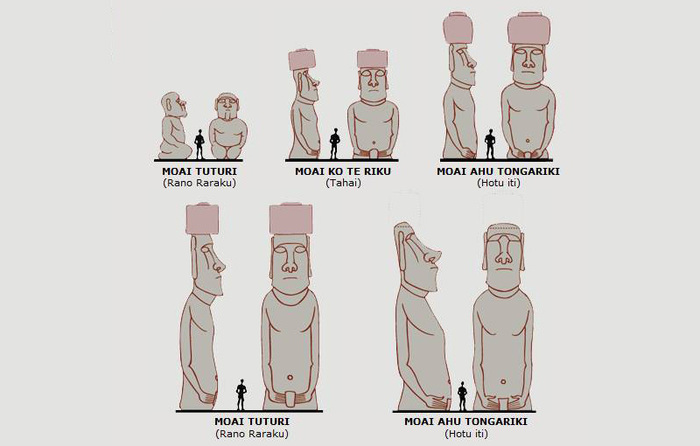

Каменные статуи, называются - моаи, и каменные платформы (аху), на которых моаи установлены. Идентифицировано около 300 аху, многие из которых невелики и не имеют моаи, но около 113 аху несли на себе моаи, и 25 из них были особенно большими и тщательно обработанными. Каждая из 11–12 территорий острова имела от одной до пяти больших аху. Большая часть аху со статуями стоят на побережье, ориентированные внутрь острова, лицом к территории клана; статуи не смотрят на море.

Аху представляет собой прямоугольную платформу, сделанную не из цельного камня, а образованную массой булыжников, заполняющих пространство между четырьмя стенами из серых базальтовых плит. Высота аху — до 13 футов (4 м.).

«Типичная» воздвигнутая статуя была высотой 13 футов (4 м.) и весила около 10 тонн. Самая высокая из успешно установленных, известная как Паро, имеет 32 фута(10 м.) в высоту, но сравнительно небольшую ширину и весит «всего» около 75 тонн. . В каменоломне Рано Рараку находятся еще более громадные незавершенные статуи, включая одну длиной 70 футов и весом 270 тонн. Рост размеров статуй с течением времени наводит на мысль о состязании между соперничающими вождями, вырубавшими огромных каменных идолов с целью превзойти соседа.

Каким же образом аборигены острова Пасхи преуспели в вырезании, транспортировке и установке этих статуй, если у них не было подъемных кранов?

В каменоломне Рано Рараку можно увидеть незавершенные статуи, с еще не обработанной, бугристой поверхностью, окруженные узкими вырубленными канавками шириной около двух футов. Ручные базальтовые кирки, которыми работали резчики, тоже остались в каменоломне. Наименее завершенные статуи представляют собой просто блоки породы, грубо вырубленные из скалы, вероятно, предположительно лицом кверху; задняя часть оставалась прикрепленной к скале некоторым подобием длинного киля. Потом вырубались голова, нос и уши, позже руки, кисти и набедренные повязки. На этой стадии киль, соединяющий спину статуи со скалой, пробивался насквозь, и затем статуя покидала «родную» нишу.

Хорошо видны транспортные пути, по которым статуи перемещались из каменоломен: они проложены максимально горизонтально, чтобы избежать лишних усилий по преодолению подъемов и спусков, и простираются на девять миль до аху на западном побережье, самом дальнем от Рано Рараку.

Современные ученые экспериментальным путем проверили разнообразные теории транспортировки статуй, пытаясь тем или иным способом их перемещать. Последующие экспериментаторы предпринимали неоднократные попытки различным образом передвигать статуи: и в вертикальном и в горизонтальном положении, с помощью деревянных салазок или без оных, по подготовленной дороге — с лежащими поперек катками и без них, с катками, смазанными для лучшего скольжения или несмазанными, либо с бревнами, уложенными в виде рельсов и скрепленными поперечинами. Наиболее убедительным выглядит следующее предположение, высказанное Джо Энн Ван Тилбург: жители острова Пасхи модифицировали так называемые «трапы для каноэ», которые были распространены на тихоокеанских островах для транспортировки тяжелых бревен и стволов деревьев, — их валили в лесу, затем обтесывали, придавая форму каноэ, и перетаскивали на берег. «Трапы» состояли из двух параллельных деревянных рельсов, скрепленных фиксированными деревянными поперечинами (но не катящимися роликами), по которым бревно и тащили.

Джо Энн наняла нынешних обитателей острова Пасхи, чтобы претворить свою теорию в практический эксперимент: построить такой «трап для каноэ», уложить статую ничком на деревянные салазки, привязать салазки канатами и протащить их по «лестнице». Она выяснила, что группа из 50–70 человек, работая по 5 часов в день и протаскивая сани на пять ярдов при каждом рывке, способна переместить среднюю 12-тонную статую на 9 миль за неделю. Ключевым моментом, как выяснили Джо Энн и участники эксперимента, была синхронизация усилий — действовать по команде и одновременно, точно так, как гребцы в каноэ одновременно опускают весла в воду и совершают гребок. Применяя подобную методику расчетов, можно сделать вывод, что транспортировка даже больших статуй — таких, как Паро, — вполне могла быть совершена группой из 500 взрослых мужчин; привлечение таких человеческих ресурсов вполне по силам клану, насчитывающему одну-две тысячи человек.

Местные жители рассказывали Туру Хейердалу, как их предки поднимали статуи на аху. Островитяне начинали со строительства пологой наклонной насыпи из камней, берущей начало на площадке перед аху и ведущей к верху передней стены аху, и подтаскивали лежавшую вперед основанием статую вверх по насыпи. Когда основание статуи достигало платформы, они поднимали голову статуи на дюйм или два, используя бревна в качестве рычага, и заталкивали под голову камни, чтобы удержать статую в новом положении, — операция повторялась до тех пор, пока угол наклона статуи не становился близким к вертикали. После установки статуи владельцам аху доставалась длинная каменная насыпь, которая могла быть разобрана и использована для пристраивания к платформе боковых ответвлений.

Самым опасным этапом установки было заключительное опрокидывание статуи в строго вертикальное положение из предшествующего, уже близкого к вертикали, потому что существовал риск, что в момент последнего наклона из-за инерции статуя качнется сильнее, чем нужно, и упадет вниз, за платформу. Очевидно, чтобы уменьшить эту опасность, резчики делали плоскость основания статуи не строго перпендикулярной ее вертикальной оси, но с небольшим наклоном (например, это мог быть угол величиной около 87 градусов). Таким образом, когда статуя установлена в устойчивое положение, всей плоскостью основания на платформе, она оказывается слегка наклоненной вперед, без риска опрокидывания назад. Затем с помощью тех же рычагов медленно и осторожно поднимается передний край основания статуи, под него подкладывают камни для фиксации текущего состояния, и так продолжается, пока статуя не принимает вертикальное положение. Но трагические инциденты все же случались на этой последней стадии, что, по всей видимости, и произошло в процессе установки на Аху Ханга Те Тенга статуи, которая была даже выше Паро, — она упала и разбилась.

Чем питались аборигены.

Дельфины, рыба, моллюски, ракообразные, пернатые и крысы не исчерпывают список источников мяса, доступных первым поселенцам острова Пасхи.Все эти деликатесы готовились на дровах, которые заготавливались в исчезнувших впоследствии лесах. Сравнение ранних доисторических мусорных отложений с более поздними позволяют сделать вывод о кардинальных изменениях изначально обильных источников пищи. Рыба, которую продолжали ловить, была преимущественно прибрежных видов. Наземные пернатые полностью пропали из рациона по той простой причине, что каждый вид начинал исчезать вследствие определенного сочетания чрезмерной охоты, обезлесения и истребления крысами. Это была худшая из катастроф, обрушивавшихся на птиц тихоокеанских островов.

Даже моллюски и ракообразные были почти полностью выловлены, так что людям в конце концов пришлось есть все меньше и меньше особо ценимых каури и больше второсортных, меньших по размерам черных улиток, и размеры раковин каури и улиток в раскопанных мусорных кучах становятся со временем все меньше и меньше из-за предпочтительного вылова более крупных экземпляров.

Гигантская пальма и все другие ныне вымершие деревья исчезли по нескольким причинам. Дрова также сжигали при кремации тел умерших: крематории на острове Пасхи содержат останки тысяч тел и огромное количество пепла, что означает массированное потребление топлива для кремации. Лес также подвергался расчистке под посевы и огороды, поскольку большая часть земли на острове, за исключением возвышенностей, в итоге использовалась для выращивания урожая. Мы предполагаем, что лес был источником древесины и веревок для транспортировки и установки статуй и несомненно находил намного более широкое применение.

Вырубка леса началась, скорее всего, сразу после появления первых людей на острове, около 900 года н. э., и к моменту открытия острова европейцами в 1722 году лес был изведен полностью — Роггевен не увидел ни одного дерева выше 10 футов (3 м.). Радиоуглеродная датировка древесноугольных остатков из печей и мусорных ям, показывает, что смена древесного угля на топливо из травы и других мелких растений произошла после 1640 года, даже в домах местной элиты, которая могла еще притязать на последние драгоценные деревья после того, как ничего уже не осталось для простых крестьян.

Конец цивилизации.

Большая часть дикорастущих съедобных плодов исчезла вместе с лесами. Без пригодных к дальним плаваниям каноэ кости дельфинов (эти млекопитающие были главным источником мяса для островитян на протяжении первых столетий) практически исчезли из мусорных куч к 1500 году, так же как и кости тунца и морской рыбы. Количество найденных в пищевых отходах рыболовных крючков и рыбных костей в целом тоже уменьшилось. Наземные птицы вымерли полностью, а количество видов морских птиц уменьшилось до трети от прежнего разнообразия. Пальмовые орехи, малайские яблоки и другие дикие фрукты исчезли из рациона аборигенов. В дикой природе осталось неизменным наличие только одного источника пищи — крысиного мяса.

В дополнение к такому резкому уменьшению естественных источников продовольствия по разным причинам снизилась и урожайность сельскохозяйственных культур. Уничтожение лесов местами привело к ветровой и дождевой эрозии почвы. Вырубка пальм привела к масштабной эрозии, в результате которой расположенные ниже по склону аху и постройки оказались погребены под слоем земли. Когда через некоторое время травяной покров восстановился, сельскохозяйственные работы на полуострове возобновились, с тем, однако, чтобы столетие спустя прерваться из-за второй волны эрозии. Крестьяне остались практически без листвы, плодов и ветвей дикорастущих растений, которые они использовали в качестве компоста для удобрения полей.

Каннибализм.

Более отдаленные последствия проявились, когда начался голод, население стало вымирать и опустилось до каннибализма. Воспоминания выживших островитян о голоде наглядно подтверждаются быстрым увеличением количества маленьких статуй моаи кавакава, изображающих изможденных людей со впалыми щеками и выступающими ребрами. Капитан Кук в 1774 году описывал туземцев как «невысоких, истощенных, робких и несчастных». По итогам раскопок, количество домов в прибрежных низинах, где проживало подавляющее большинство населения, к 1700-м годам сократилось на 70 процентов по отношению к максимальному уровню 1400–1600 годов, что означало и соответствующее падение численности населения. Вместо мяса, в прежние времена добываемого с помощью охоты и рыбной ловли, островитяне перешли к самому большому, дотоле ими не использованному ресурсу — человечине. Человеческие кости стали встречаться не только в захоронениях, но и — в раздробленном виде для извлечения костного мозга — в кучах пищевых отходов позднего периода. Устные предания туземцев преисполнены упоминаниями о каннибализме; самым страшным оскорблением, которое только можно было нанести врагу, было примерно такое высказывание: «Мясо твоей матери застряло у меня между зубов».

Около 1680 года, во время военного переворота, враждующие кланы переключились с установки все увеличивающихся статуй на свержение статуй противника, опрокидывая их на расположенные перед аху плиты с таким расчетом, чтобы статуя попадала на эти плиты и разбивалась.

Нам неизвестно, как далеко зашло свержение статуй ко времени первых визитов европейцев, потому что Роггевен в 1722 году высаживался ненадолго только на один из берегов, а испанская экспедиция Гонсалеса в 1770 году вообще не оставила никаких сведений, кроме записи в судовом журнале. Первым из европейцев, кто сделал более или менее удовлетворительное описание своего посещения, был капитан Кук в 1774 году. Он пробыл на острове четыре дня, отослал отряд для разведки внутренних районов, кроме того, его сопровождал таитянец, чей полинезийский язык был в достаточной мере схож с местным наречием, что позволило ему общаться с аборигенами. Кук в своем описании отметил как свергнутые статуи, так и стоящие на своих постаментах. Последнее упоминание европейцами стоящих вертикально статуй относится к 1838 году; в 1868 году уже ни одна не была отмечена как стоящая.

https://royallib.com/read/daymond_dgared/kollaps.html#293400