Россия, которой у нас не было.

Часть I. https://pikabu.ru/story/rossiya_kotoroy_u_nas_ne_byilo_59918...

Часть II. https://pikabu.ru/story/rossiya_kotoroy_u_nas_ne_byilo_59919...

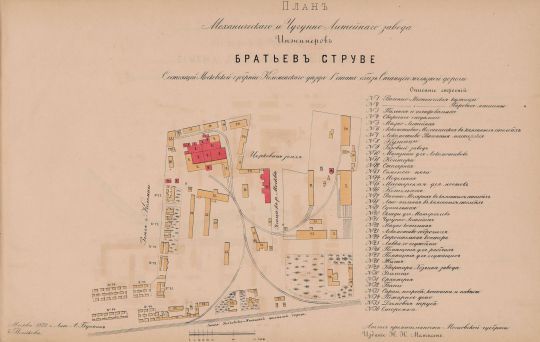

В 1862 году строящаяся Московско-Саратовская ЖД, проложенная через Коломну, подошла к станции Голутвин, где её прокладка приостановилась в связи с необходимостью постройки моста через Оку. Постройкой этого металлического моста руководил начальник первой дистанции Общества Московско-Саратовской ЖД — инженер Аманд Егорович Струве. В 1863 году между Струве и крестьянами села Боброво было достигнуто соглашение об аренде земельного участка под мастерскую для изготовления металлических ферм для строящегося моста. Участок располагался вблизи села Боброво, в нескольких сотнях метров от станции Голутвин, вблизи удобных путей сообщения. Вначале это небольшое предприятие — чугунолитейный цех на 200/300 пудов отливок в сутки, кузница, механические мастерские и навес для сборки металлических и деревянных конструкций. В 1865 году Струве писал: "…отстроены все окрестные мосты, и завод остаётся без работы, специальность мостовая уже не может прокормить его". Струве решает перестроить производство на выпуск товарных вагонов и платформ, железнодорожных поворотных кругов, баков для водонапорных башен, водоразборных колонок для снабжения паровозов водой. Для перестройки завода и организации производства паровозов Аманд Струве пригласил в компаньоны своего брата Густава Струве — инженера, видного специалиста по сооружению военных объектов и для финансовой поддержки — московского купца 1-й гильдии А. И. Лессинга имеющего большие связи на биржах и в банках. С 1866 года управление предприятием принял Густав Струве, а завод стал именоваться «Механический и литейный Завод инженеров братьев Струве».

На должности директора завода, начальников цехов, мастеров были приглашены иностранные специалисты. В 1869 году по французским чертежам был выпущен первый паровоз. На заводе изготовили цилиндры паровой машины и ряд других деталей, многие детали были покупными.

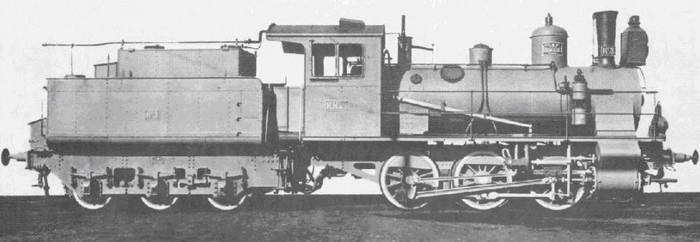

Однако, уже в 1870 завод построил первый русский трёхосный паровоз серии Т, ставший первым локомотивом и для самого завода.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Russian_...

За высокое качество продукции, представленной на промышленной выставке 1870 года в Санкт-Петербурге, завод получил право в дальнейшем маркировать свои изделия государственным гербом. Продукция завода была удостоена высших наград (Grand-Prix) на Всемирной выставке в Париже в 1900 году и Всемирной выставке в Милане в 1906 году.

Литеру же Т впервые получили трёхосные паровозы, произведённые в 1868 г. германским заводом Гартмана для строившейся Курско-Харьково-Азовской железной дороги. Буква Т, которую писали прежде номера, обозначала характер паровоза: Товарный.

Взяв за основу локомотивы Гартмана и машины, выпущенные французскими заводами Кайль, Коломенский завод создал трёхосный паровоз 1-го заводского типа для всё той же Курско-Харьково-Азовской железной дороги. 8 машин, выпущенные этим годом из фабричных ворот и также получившие на линии обозначение литерой Т, стали для завода первыми паровозами собственной постройки. Первоначально на локомотивах не было будок машиниста, и паровозная бригада практически ничем не защищалась от непогоды. Будки установили в 1873—1874 гг., что позволило в 1895 г. передать часть паровозов на Забайкальскую железную дорогу, пролегавшую в несравненно более суровых местах, чем южные дороги России.

Потребности в паровозах небольшого числа железнодорожных линий обеспечивалась в основном двумя небольшими заводами. Созданный в 1824 г. Александровский чугунолитейный завод в Санкт-Петербурге в 1844 г. был передан Ведомству путей сообщения для организации производства паровозов и вагонов для строившейся Петербург-Московской железной дороги. В 1846 г. завод начал сборку 3-осных грузовых и 2-осных пассажирских паровозов по зарубежным образцам.

В 1858 г. на заводе по собственному проекту было построено 16 более мощных 4-осных паровозов; до 1864 г. было выпущено 187 паровозов. Еще 17 паровозов до 1857 г. было построено на небольшом механическом предприятии герцога Лейхтенбергского в Санкт-Петербурге.

Период с 1860 г. по 1870 г.- совпал со значительным ростом ж.-д. строительства. Однако в 1864 г. на Александровском заводе выпуск паровозов практически был прекращен, а с 1868 г. завод был переориентирован на производство и ремонт вагонов. Паровозостроение в России на несколько лет совсем прекратилось. Потребности строящихся ж. д. удовлетворялись закупками паровозов за границей. Частные дороги заказывали локомотивы по своему усмотрению, что приводило к большой разнотипности парка на складывающейся ж.-д. сети.

В конце 60-х XIX века Министерство путей сообщения приняло ряд мер по созданию паровозостроительной промышленности заново. В 1868 г. к производству паровозов были привлечены Людиновскии чугунолитейный, железоделательный и механический завод С.И.Мальцева , Невский судостроительный и механический завод Семянникова и Полетики в Санкт-Петербурге и казенный Камско-Воткинский завод. В 1869 г. к постройке паровозов приступил Коломенский завод военных инженеров братьев Струве. С этими предприятиями связано становление промышленного производства паровозов и дальнейшее развитие локомотивостроения в России. Уже в 1870 г. на этих заводах было построено около 40 паровозов.

Период с 1870 г. по 1900 г.- характеризуется значительным развитием российского паровозостроения, формированием его в самостоятельную отрасль промышленности. Выпуск паровозов был крайне неравномерным, что определялось нерегулярностью заказов от частных железных дорог и правительства. В 80-х XIX вега имел место кризис перепроизводства паровозов, когда ежегодная их реализация упала с 240 (в 1880 г.) до 63 паровозов (в 1886 г.). В результате отсутствия правительственных заказов Людиновскии завод с 1881 г. на несколько лет прекратил производство паровозов, а Невский завод с 1883 г. Однако в 90-х годах. снова наступил подъем железнодорожного строительства, увеличивший потребности в подвижном составе, что привело к росту закупок паровозов частными железными дорогами за рубежом. Но одновременно усилилась и собственная производственная база: в 1892 г. началось производство паровозов на Брянском железоделательном заводе возле ст. Бежица, в 1894 г.- на Путиловском заводе в Санкт-Петербурге. В 1897 г. выпущены первые два паровоза на новом – Харьковском паровозостроительном заводе – первом в стране специализированном паровозостроительном предприятии.

С 1898 г. к постройке паровозов приступил Сормовский завод, близ Нижнего Новгорода. В конце 90-х годов был создан второй специализированный паровозостроительный завод на Юге России – Луганский завод Русского общества машиностроительных заводов Гартмана, который в 1900 г. выпустил первые 48 паровозов. С 1869 г. по 1900 г. в стране было построено 7678 паровозов, из них 2582 – Коломенским заводом.

В конце этого периода заводами строились в основном 4-осные грузовые паровозы с осевой формулой 0-4-0 (модификация серии О мощностью ок. 340 кВт), работавшие по принципу двукратного расширения насыщенного пара («компаунд»). Этот этап характеризуется началом научных исследований паровозов.

В 1880 г. А. П. Бородин организовал в Киеве первую испытательную паровозную лабораторию, в 1898 г. Ю. В. Ломоносов начал научно-экспериментальные исследования паровозов в эксплуатации.

Период с 1901 г. по 1917 г. связан со значительным прогрессом в повышении мощности строящихся паровозов и с разработкой научных основ их проектирования и эксплуатации. Продолжался выпуск несколькими заводами выпуск паровозов Ов, которые были приняты как «нормальный» (т. е. стандартный тип локомотива для казенных дорог России. До 1908 г. было построено около 8000 паровозов этого типа. Появились паровозы типа 1-4-0, имевшие несколько большую мощность – до 500-600 кВт, а также первые локомотивы с перегревом пара (в 1902-1905 гг.).

К 1910 г. паровозный парк страны составлял 19,2 тыс. единиц, 67% работала по принципу «компаунд». Однако к 1911-1912 гг. 4-осные паровозы не могли отвечать требованиям возрастающих объемов грузовых перевозок. Первые 5-осные грузовые паровозы (типа 0-5-0 серии Э) были построены на Луганском заводе в 1912 г. По конструкции и эксплуатационным качествам этот локомотив оказался одним из лучших российских паровозов. Паровоз серии Э имел ряд модификаций и находился в производстве более 30 лет.

С 1901 г. по 1917 г. заводы России построили 13475 паровозов. Наивысший годовой выпуск был достигнут Луганским заводом – 245 ед. (1905 г.). Во время 1-й мировой войны производство паровозов резко сократилось. Мощности большинства паровозостроительных заводов (к 1913 г. в России было 11 заводов) использовались для выполнения военных заказов, главным образом для нужд флота. Поэтому в 1915-1917 гг. большая партия (300 ед.) паровозов типа 1-5-0 была заказана правительством на заводах Северной Америки (серия Е). В этот период возникли первые научные организации локомотивостроения.

В 1901-1917 гг. при Министерстве работала Комиссия подвижного состава и тяги под руководством професора Н.Л. Щукина, сыгравшая важную роль в типизации и отработке новых паровозов. В 1908-1912 гг. паспортные испытания паровозов в эксплуатации по методике професора Ю. В. Ломоносова, начатые им ранее, распространились на всю железнодорожную сеть. В 1914 г. была учреждена «Контора опытов над типами паровозов» (руководитель Ломоносов). На основе опытных данных совершенствовались методы тяговых расчетов. «Контора опытов» проделала большой объем испытаний и существовала самостоятельно до 1918 г., когда была включена в состав Экспериментального института путей сообщения.

Вся это масса информации, читатель, нужна для того что бы ты ососзнал масштаб технологического рывка страны в последние 30 лет XIX века. Возможно именно этот железнодорожный бум и стал тем камешком который обрушил лавину.