Нам не страшен серый... дым

Интереснейшая тема, совершенно незнакомая для большинства людей - средства зашиты органов дыхания пожарных.

С чем пожарные бесстрашно входят в горящее здание, и что им позволяет невредимыми возвращаться назад?

"Как трудно представить себе сейчас пожарную охрану без газодымозащитной службы. На любом пожаре, большом или малом, мы встречаем пожарного с кислородным аппаратом сбоку или за плечами. Его неоценимая помощь стала теперь так повседневна и обычна»

Это написал начальник Управления пожарной охраны г. Ленинграда Б.И. Кончаев. Было это в 1958 году.

Но ещё до 1900 года каких то особенных средств защиты у пожарных в России не было. Пожарные брали свою рукавицу, смачивали в воде, зажимали в зубах и уходили в дым, дыша через неё. Десяток "угоревших" пожарных на одном пожаре - норма того времени.

С началом нового века стало понятно, что надо что-то менять.

Согласно историческим документам, к 1900 году для петербургских пожарных частей и резервов были приобретены 64 респиратора «Папагеоргия». Они представляли собой греческую губку, вырезанную по овалу лица, с мундштуком из дерева и с ремешками для закрепления на голове пожарного. Губка смачивалась водой или слабым раствором уксуса с водой. Для того чтобы в дыму можно было видеть и не попортить глаза применялись специальные очки.

Респиратор «Папагеоргия»

Чуть позже для нужд пожарной охраны в Германии были приобретены первые противодымные приборы: респираторы и шланговые аппараты Кенига (маска Кенига).

1903г. Москва. Пожарные демонстрируют имеющиеся средства противодымной защиты.

Что представлялии из себя шланговые дыхательные аппараты понятно из статьи в журнале «Пожарное дело» (выпуск за 1902 год):

«В 1899 году инженеру Кенигу, исполнявшему обязанности машиниста противопожарной команды в Альтоне, удалось сделать шлем, предохраняющий пожарных от самого сильного дыма и вместе с тем заключающий в себя аппарат для свободного дыхания.

Воздух проникает в шлем из мехов, которые накачивают его в спиральную трубку, находящуюся на высоте рта, причем лишний воздух выпускается посредством особого клапана.

Воздухопроводная трубка служит вместе с тем и разговорной трубкой, так как через нее можно разговаривать на расстоянии 49-50 метров. Для того, чтобы этот шлем мог исполнять двойное назначение, т.е. помимо защиты от дыма служить также защитой от огня, наверху его имеется приспособление в виде круга, со многими пробуравленными отверстиями, которые подобно душу выпускают сильную струю воды, которая окачивает пожарного с ног до головы, но не промачивает его одежды, сделанной из шерсти, не пропускающей через себя воду. Вода доставляется по рукаву, соединяемому с насосом и имеющему брандспойт, который с удобством прикрепляется кушаку пожарного"

Пожарный в дыхательном аппарате системы Кенига

Аппараты эти были недостаточно эффективны, к тому же работать в них было довольно опасно.

Так, 17 мая 1914 года старший трубник Замковой части Петербурга (ныне 17-я ПЧ) Иван Потяк в аппарате Кенига пошел на разведку пожара в помещении склада. Тяжелая, окованная металлом дверь захлопнулась, зажав шланг аппарата. Снять шлем пожарный не смог — мешала система ремешков, и он задохнулся в дыму.

У шланговых аппаратов было несколько серьёзных недостатков:

недостатков, таких как:

1. Ограничение радиуса действия, зависящего от длины шланга.

2. Уязвимость шланга от случайных повреждений, особенно в условиях пожара.

3. Громоздкость всего устройства.

Несмотря на это, эти аппараты использовались в пожарной охране вплоть до 1960х годов

Ближе к тридцатым годам прошлого столетия стало совершенно очевидно, что имеющиеся на вооружении пожарных средства защиты органов дыхания полностью себя изжили. Жизнь требовала поиска надежных средств защиты огнеборцев от дыма и вредных газов.

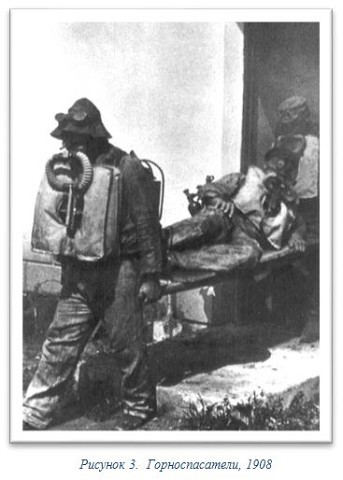

Команда энтузиастов пожарного дела, во главе с Владимиром Владимировичем Дехтеревым решили ознакомиться с опытом горноспасателей, которые уже много лет применяли кислородные изолирующие противогазы при проведении спасательных работ в аварийных шахтах.

1908г. Горноспасатепли в изолирующих противогазах.

С этой целью они выехали на Донбасс, где прошли курс обучения и сдали экзамены по материальной части КИПа и правилам организации газодымозащитной службы.

Вот как сам Владимир Дехтерев вспоминал о той командировке:

«После упорной учебы в течение месяца на одной из горноспасательных станций был сдан экзамен, мы вернулись в Ленинград для подготовки организационных мероприятий по включению в боевой расчет новой техники. При разработке документации и других вопросов происходили часто споры, так как часть командного состава не верила в новую технику».

Ему вторил и Михаил Юскин, один из его соратников, вспоминая:

«весьма оживленные споры на тему о том, является ли необходимостью включение в боевой расчет аппаратов КИП, как совершенно новых для пожарных команд и не проверенных в боевой работе на пожарах».

Помог случай…

18 февраля 1933 года на Международном проспекте (ныне Московском) в подвале жилого дома вспыхнул пожар. Все попытки пробиться к очагу с применением находившихся на вооружении старых противогазов успеха не имели. Тут-то и вспомнили о кислородном противогазе системы Фесенко, привезенном из Донбасса. На пожар вызвали Владимира Дехтерева, предложив ему наглядно продемонстрировать работу нового оборудования. Он быстро включился в КИП, достиг очага, и в считанные минуты ликвидировал пожар. Это было первое применение КИП в истории ленинградской пожарной охраны.

«После этого случая», – вспоминал Владимир Владимирович, – «в противогаз поверили. Решено было по образцу горноспасательных частей, с учетом нашей специфики, организовать отделение газодымозащитной службы, подобрать наиболее опытные кадры, обучить их на специальных курсах, оснастить необходимым оборудованием». Так было создано первое в пожарной охране нашей страны отделение ГДЗС. 1 мая 1933 года его включили в боевой расчет ленинградского гарнизона пожарной охраны.

Эта дата считается днем рождения газодымозащитной службы пожарной охраны, а Дехтярев является её основателем.

Первыми образцами изолирующих регенеративных противогазов, действующих на сжатом кислороде, были противогазы: КИП-1, КИП-2, КИП-3, КИП-4 с защитным действием 1 час.

Пожарные в КИП первых серий

Более совершенный образец аппарата, работающего на принципе регенерации, был разработан в 1954 году профессором Льежского университета Шваном и до сегодняшнего дня схема его работы осталась неизменной.

В конструкцию аппарата КИП-5 был внесен ряд изменений, повышающих его технические качества. Вместо одного дыхательного шланга стали применять два, что обеспечило односторонний постоянный поток воздуха и позволило смонтировать клапанную коробку на лицевой части противогаза. Применение без рычажного редукционного клапана с байпасом высокого давления повысило надежность пользования аппаратом при случайном выходе из строя основного вида подачи кислорода.

Пожарный в КИП-5

В середине шестидесятых годов аппараты КИП-5 стали заменяться седьмой моделью. Однако в эксплуатации КИП-7 показали себя не с лучшей стороны. Множество жалоб от пожарных поступало на некачественную работу этих приборов. Поэтому было приняло решение перейти на новейшие, современные противогазы КИП-8. Они оставлялись одними из самых распространенных изолирующих противогазов в пожарной охране вплоть до 2000х годов.

Пожарные в КИП-8

За спиной репортера пожарные с КИП-8.

Пожар на останскинской телебашне, Москва 2000 год.

Что представляет из себя КИП-8? Противогаз КИП-8 работает по замкнутой (круговой) схеме дыхания. Это значит что воздух движется исключительно внутри противогаза никак не сообщаясь с окружающей средой. Выдыхаемый пожарным воздух, через шланг поступает в регенеративный патрон где очищается от углекислого газа. Затем он поступает в дыхательный мешок, где обогащается кислородом из баллона, затем готовая воздушная смесь снова через шланг поступает в лицевую часть и пожарный делает вдох. И так по кругу.

КИП-8 со снятой крышкой.

Коричневый - регенеративный патрон. Синий - баллон с медицинским кислородом, серый - дыхательный мешок.

Кислородно-изолирующие противогазы имеют ряд преимуществ, которые позволили им почти 70 лет быть главным помощником пожарного. А именно:

1) Время защитного действия. Согласно ТТХ оно составляет не менее 100 минут. Но обычно 2 часа работы – норма.

2) Надежность. Случаи выхода из строя КИПов на пожаре были достаточно редки. И ещё одной интересной особенностью является то, что даже в баллоне полностью закончится кислород, ты мгновенно не задохнешься. Воздух всё равно проходит через регенеративный патрон и очищается от углекислого газа. И у пожарного остается время благополучно покинуть непригодную для дыхания среду.

3) Малый вес и небольшие габариты.

Однако КИПы обладают и рядом существенных недостатков:

1) Вред здоровью, как бы странно не звучало. Да, КИП созданный для защиты здоровья пожарного, сам негативно на него влияет. Вдыхание чистого медицинского кислорода, даже смешанного с выдыхаемым воздухом, не является полезным. У части пожарных проявлялись проблемы с органами дыхания, и практически у всех после примерно 10 лет работы, зубы просто рассыпались.

2) При долгой работе в КИП, воздушная смесь нагревалась и приобретала повышенную влажностью. Комфорта в работе это совсем не добавляет, такая мини-сауна у тебя в маске.

3) КИП является дорогим и сложным в эксплуатации. Для обеспечения работы в пожарных частях всегда должен был быть запас химического поглотителя для перезарядки регенеративных патронов, и медицинского кислорода для перезарядки баллонов.

В связи с их высокой стоимостью и перебоями с поставками объем практических тренировок газодымозащитников с использованием КИП периодически сокращался, что негативно влияло на боеготовность и профессиональное мастерство пожарных.

Поэтому в 2002 году было принято решение, что основным средством защиты органов дыхания для газодымозащитников должен стать дыхательный аппарат со сжатым воздухом.

Что представляет из себя дыхательный аппарат со сжатым воздухом?

Дыхательный аппарат со сжатым воздухом (ДАСВ) - изолирующий резервуарный аппарат, в котором запас воздуха хранится в баллоне в сжатом состоянии. Дыхательный аппарат работает по открытой схеме дыхания, при которой вдох осуществляется из баллона, а выдох - в атмосферу.

ДАСВ АП "Омега"

В пожарной охране разрешены к использованию только ДАСВ, имеющее избыточное давление воздуха в подмасочном пространстве лицевой части. Если маска пожарного будет повреждена, из неё под давлением будет выходить воздух и не позволит попасть внутрь маски дым, углекислый газ или другие вредные газы. Хоть весь запас воздуха и израсходуется в считанные минуты, это даст время пожарному благополучно выйти из зоны с непригодной для дыхания средой.

Используя ДАСВ, пожарный дышит обычным воздухом, который находится в сжатом виде в баллоне за спиной. Воздух этот абсолютно безвреден, в процессе работы не нагревается, отсутствует сопротивление дыханию, длительное работа в дыхательном аппарате не вызывает дискомфорт. По сравнению с КИП, у ДАСВ лишь один существенный недостаток – время защитного действия. Предполагается что ДАСВ должен обеспечивать не менее 60 минут защитного действия, однако при выполнении тяжелой работы, очень часто по истечении 30 минут воздуха уже не остается. Частично этот недостаток можно компенсировать примененим ДАСВ с двумя баллонами, но вес и габариты значительно снижают удобство использования.

ДАСВ АП-98, с двухбаллоной компоновкой.

На данный момент в пожарной охране России ДАСВ является основным средством защиты органов дыхания и зрения пожарных. А кислородно-изолирующие противогазы, которые теперь называются дыхательными аппаратами на сжатом кислороде (ДАСК), остались на вооружении в качестве резервных средств, в подразделениях в районе вызова которых находится метрополитен, автомобильные туннели, порты и другие протяженные подземные сооружения, а также в специализированных частях по тушению крупных пожаров, и используются исключительно тогда, когда критично время защитного действия.

Пожарные с современными ДАСК при тушении пожара на станции московского метрополитена Охотный ряд, 5 июня 2013г.

Что представляет собой газодымозащитная служба сегодня.

У вас может сложиться мнение, что ГДЗС это какое-то отдельное подразделение, элита пожарной охраны, которые прибывают на пожар только исключительно для работы в задымленных помещениях. Но это не так. Газодымозащитная служба создается в подразделениях, имеющих численность состава в одном карауле более трёх человек, а это практически во всех, за исключением малочисленных где-нибудь в сельских населенных пунктах, на нештатной основе. А это значит, что каждый пожарный в обязательном порядке имеет квалификацию газодымозащитник, и имеет с собой в пожарном автомобиле ДАСВ или ДАСК.

И в случае необходимости работы в непригодной для дыхания среде пожарный надевает свой дыхательный аппарат и превращается в газодымозащитника.

Газодымозащитник в ДАСВ

Группа газодымозащитников объединённых единой задачей называется звеном газодымозащитной службы. Согласно нормам техники безопасности, в непригодной для дыхания среде разрешается работать звену ГДЗС состоящем минимум из трёх газодымозащитников.

Звено ГДЗС перед входом в горящий подвал

Про ГДЗС можно рассказывать ещё очень долго и увлекательно.

Одднако это всё не войдет в один, или даже два поста.

Надеюсь хоть кому-то это было интересно, и профессия пожарного стала ещё чууточку понятнее =)