История Бреста 125. Воспоминания Зинаиды Южной. Проект "В поисках утраченного времени" от 18 ноября 2011. Часть 1.

(Это все НЕ МОЁ, а с сайта газеты Вечерний Брест. Читайте там.

(Автор - ВАСИЛИЙ САРЫЧЕВ http://www.vb.by/projects/oldbrest/)

Вещь необыкновенная! Статьи постепенно собираются, и выходят отдельными книгами.(Очень много неизвестных и трагических историй. Захватывает.)

Фрагментарные записи участницы брестского подполья Зинаиды Южной были обнаружены ее дочерью. Они заслуживают читательского внимания: оккупированный Брест являл собой вавилон менталитетов, и автор воспоминаний была носительницей настроений одной из социальных групп.

Время написания – конец 60-х – наложило отпечаток на характер изложения, однако наличие определенных символов времени не должно смущать. В отличие от последних, выправленных вариантов, черновые наброски интересны непричесанностью отдельных штрихов, которые могут дать вдумчивому читателю пищу для размышления.

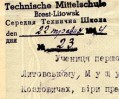

Несколько биографических подробностей, предваряющих «брестскую» часть воспоминаний. Зинаида Ивановна родом из Гусь-Хрустального Владимирской области. В октябре 1917 года ей было 15 лет. Вместе с мамой ходила на митинги и собрания, получила работу курьера и делопроизводителя в поселковом совете. После ленинского клича «Отечество в опасности!» окончила краткосрочные курсы медсестер и в 17 лет оказалась на Западном фронте. Лечила раненых в бригадном лазарете в Пинских краях. Вернувшись после демобилизации в Гусь-Хрустальный, пошла рабочей на стеклозавод. Потом были комсомол, совпарт-школа и далее по восходящей: культпропагандист, организатор, инструктор обкома... В июле 1940 года 39-летняя Зинаида Южная по направлению ЦК прибыла в Брест на должность заведующей сектором партийно-комсомольских кадров обкома партии.

«21 июня, суббота. Вечером после работы в обкоме партии было профсоюзное собрание. Расходиться не хотелось, так было хорошо в коллективе. Ушли поздно. Дома я долго не могла заснуть, читала книгу. Наконец, заснула, и крепко.

На рассвете меня разбудила мама, говорит: «Что-то случилось. Кругом взрывы». Я бросилась к окну, выходившему на запад, в сторону крепости, и увидела много дыма, вспышки и сильные взрывы. Поняла, что бомбят. Стало так страшно, и я бросилась в соседнюю квартиру, где жил секретарь Брестского обкома партии товарищ Коротков, который тоже проснулся от орудийных взрывов.

Чуть оправившись от растерянности, Коротков побежал в горком, а я быстро устроила свою семью и семью Короткова в подвале. Потом вместе с Коротковой Александрой Ивановной побежали в обком (ныне администрация Ленинского района. – В.С.). В обкоме пробыли недолго. Нас несколько человек направили в горвоенкомат (на ул. Дзержинского. – В.С.). Я помню, в горвоенкомате нас принял Богданов, инструктор обкома партии. Хромова А.И., Гамбург Мария из редакции, Волков из облисполкома, Аня Аронина, Роза Радкевич, были и другие работники обкома, горкома, облисполкома. И в полном составе руководство горвоенкомата: Стафеев, Лимонников, замполит Ушаков. Всего набралось человек двести. Начальники ждали распоряжений и не принимали мер к выводу из города. Мы просидели в горвоенкомате до тех пор, пока в город не вошли немцы. Это было примерно 7-8 часов утра. Военкомат начали обстреливать с улицы и с воздуха.

На чердаке военкомата поставили пулемет. Отдельные мужчины были вооружены, но держать бой не удалось. С воздуха была брошена бомба, которая оторвала угол здания, где стоял пулемет, и несколько человек были ранены, в том числе Синягов и Меерсон. Бывшие врачи Ильин С.Т. и Ф... (фамилия неразборчиво. – В.С.) стали оказывать помощь. Бинтов не было, поэтому снимали нижнее белье и делали перевязки.

Когда положение стало безвыходным и немцы гуляли по городу, командование дало приказ спасаться кто как может. Но прежде чем выходить из военкомата, нужно уничтожить документы. И мы здесь же в помещении сожгли свои партбилеты. Мы, женщины, выходили из горвоенкомата большой группой вместе с детьми. Вышли благополучно. В нас не было сделано ни одного выстрела.

Военком Стафеев был уже ранен. Он дал приказ одному своему работнику, переодетому в гражданское, вывести женщин и детей за город. Пока немцев не было, тот женщин вел, дошли до Кобринской улицы (ныне Кирова. – В.С.). Как увидел первого немца, сразу же сбежал. Тогда и женщины стали разбегаться кто куда.

Обстрел города продолжался. Картина была страшная. Немцы, как только вошли в город, сразу выпустили тюремщиков (заключенных брестской тюрьмы. – В.С.). На улицах уже грабили магазины. Тюремщики, нагруженные водкой, шли пьяные, горланили антисоветские песни.

Хромова, Аронина, Гамбург, Радкевич и я вышли на улицу Гоголя. Около дома, где жил товарищ Пряхин, услышали ругательный крик во дворе. Зашли во двор. Нас встретили и повели в подвал, полный женщин и детей. Они плакали. Местная женщина ругалась, угрожала Пряхиной и Костровой выдать их немцам как комиссарских жен. Мы вмешались. Оказалось, что эта женщина ходила к ним стирать белье, и ей не уплатили 100 рублей. Собрали ей сто рублей, и она ушла.

…Успокоить женщин и детей было трудно, и чем успокаивать, когда мы сами ничего не знали. Побыв немного, пошли на Маяковского, 10, где прятались в подвале наши семьи... В подвал сразу идти побоялись, пробрались в сад и по двое залегли в кустах малинника. <…> По соседству жили местные русские учителя, отъявленные антисоветские люди. Как они желчно высмеивали Советскую власть, Красную армию, а мы лежали и думали, с какой же падалью мы жили. Если бы они нас обнаружили, сразу же продали б немцам…

Так мы пролежали до ночи и с наступлением темноты пробрались в подвал. Есть не хотелось, сон не шел.

На второй день нам передали, что в доме № 9 по Маяковского собралось много женщин из крепости – командирских жен с детьми. Под вечер мы прошли в этот дом и увидели, что многие прибежали в нижних сорочках, детишки голенькие. Женщины из нашего дома, я, Хромова, Короткова, организовали сбор вещей.

На четвертый или пятый день ко мне пришел лектор обкома товарищ Богданов. Он скрывался и был голоден, очень исхудал. Я его накормила. Немного с ним побеседовали. Тема была такая: уходить из города или обождать? Он говорил: «Идут слухи, что наши должны вернуться». Так мы с ним ни к чему не пришли. Обещал зайти еще. Через пару дней вернулся и велел собираться.

Мы с Розой Радкевич и Шурой Хромовой решили уходить из города. Я простилась с мамой и пятилетней дочкой, и мы пошли. Собирались на Кобринской улице у своих людей. Когда все собрались, Богданов, Бабичев и один комсомолец сказали: «Ждите нас, мы проверим выход из города». Прождали до вечера и были в большом смятении: может, немцы их уже расстреляли?

Мы расстроились, даже поплакали и вернулись в свой подвал. Стали думать, что делать дальше. Было много членов партии: я из обкома, Р. Радкевич, Аронина, Бабушкина, Смирнова – из горкома, М. Гамбург – из редакции областной газеты, Хромова А.И. – из межрайторга... В окружении нас были обуржуазившиеся поляки, которые с цветами встречали немцев. Они на нас смотрели с иронией, но первое время еще терпели, боясь, как бы не вернулись коммунисты. В опасной обстановке мы старались держаться рука об руку.

Мы с Хромовой поселились на Маяковского, 9. С нами еще жили семья Короткова, секретаря горкома партии, и милиционер с женой Клавкой и ребенком. Из своих квартир нас согнали в одну, состоявшую из двух маленьких комнат. Всего с детьми нас было десять человек, и мы еще приютили семью замредактора газеты «Заря», еврейку по национальности.

К нам стали заходить другие женщины – Мария Даниловна Попова (жена генерала Василия Степановича Попова) с дочками, Длугошевская, которая в скором времени уехала в Кобрин, Макеенко Т.С., Меньшикова М.Г., Фурцева Т. и многие другие, кто искал у нас утешения, как они говорили, «отводили душу». Ничего не зная о положении Красной армии, мы говорили, что надо не поддаваться панике, крепиться, не падать духом. И женщины крепились.

Многие уже голодали, меняли на еду вещи. Со мной были мать и дочь. Сын, 16-летний Рудольф, накануне войны уехал в пионерский лагерь под Кобрином, и я о нем ничего не знала.

Наша активная группа стала думать, как бы наладить связь с Большой землей. Немцы говорили, Москве капут, а радиоприемники изымались под угрозой расстрела, приказы были расклеены по всему городу. Но мы, наоборот, хотели радиоприемник добыть – нашли и установили на квартире у Розы Радкевич и Ани Бабушкиной на Буденного, 12, на 2-м этаже.

Утром слушали передовую «Правды», вечером – последние известия. Бабушкина конспектировала сообщения Совинформбюро и отдавала нам, а мы в свою очередь переписывали под копирку печатным шрифтом. Каждый должен был написать не менее 10 листовок. Потом эту сотню листовок распространяли среди своих. Стало веселее.

У нас на квартире появлялось все больше посетителей. Заметившие посторонних соседи предупредили: «Будете собирать сборища, заявим. Не хотим из-за вас погибнуть».

В этот период мы проделали еще некоторую работу. Узнали, что в Южном городке, до войны он назывался «Полигон», в госпитале остались больные красноармейцы. Мы решились организовать им помощь и носили передачи несколько дней, пока нас не разогнали. Немцы стали в женщин стрелять, а потом передачи совсем запретили.

Посовещавшись, мы решили направить тов. Хромову и тов. Радкевич для связи в Минск. Мы, конечно, плохо себе представляли, каким образом эта связь может осуществиться. Они уехали, а через две недели вернулись без результата. К тому времени мы все разошлись по разным квартирам, стали маскироваться. Изменили внешний вид, да жизнь и сама всех как-то состарила.

В августе 1941 года удалось связаться с Жуликовым Петром Георгиевичем. Член партии, до войны он работал секретарем узлового парткома. Был болен туберкулезом позвоночника. У него жена родила в первый день войны, и на руках было еще двое малолетних детей. В основном эти обстоятельства заставили его остаться в Бресте».

Окончание следует.