Школа юных разведчиков

(из моего сборника рассказов "Воевать было просто"

Взрослые – очень странные. Почему-то думали, что раз они всё знают, то и другие это тоже знают. И очень удивлялись, когда выяснялось, что он что-то не знает или не умеет.

Ага, они - большие, в школе уже отучились. А каково было ему, когда он жил только первый раз и только в следующем году пойдет в первый класс?!

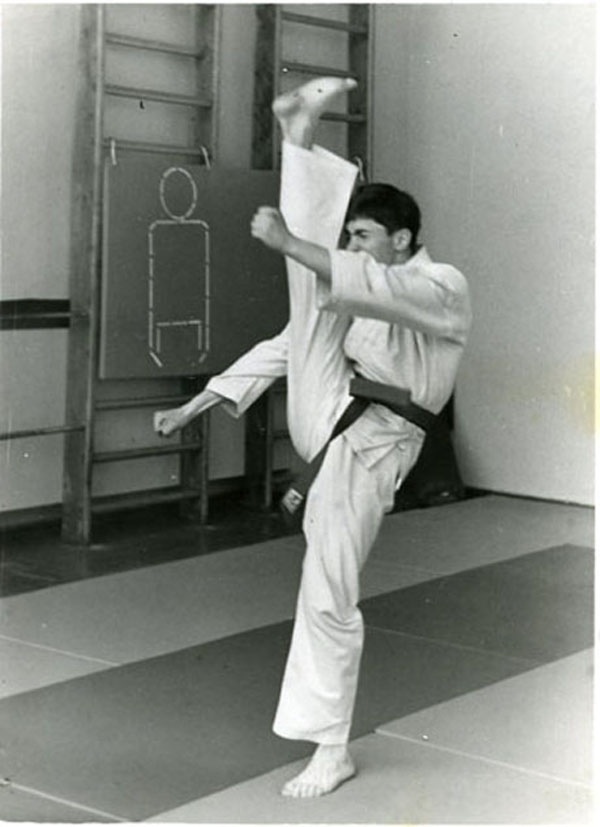

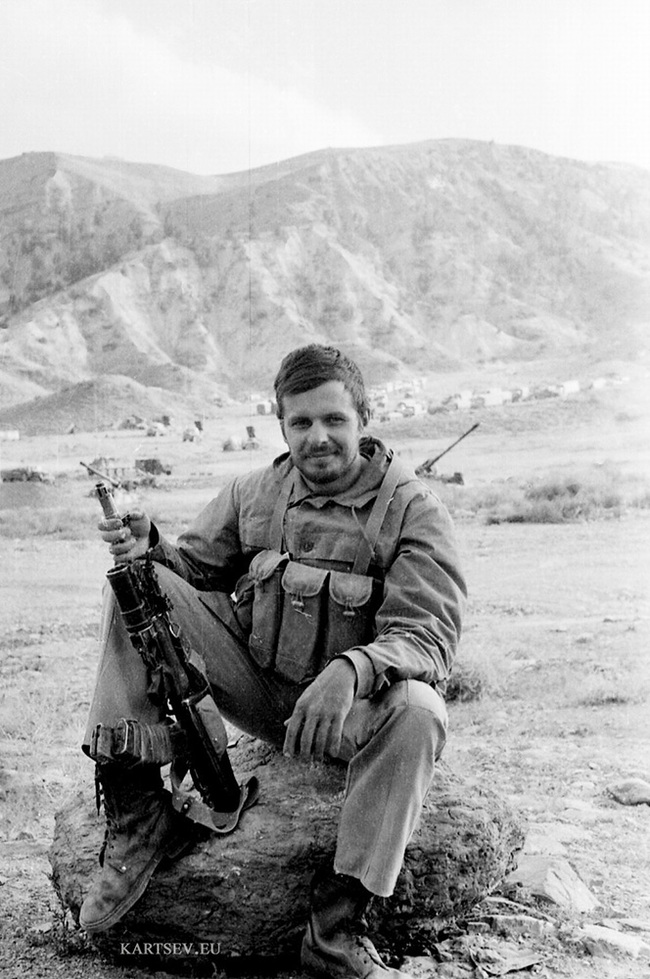

(На фото: первая «легенда» - в детском садике изображал доктора. Позднее пришлось изображать его более 35 лет).

Вот и отец почему-то был уверен, что стоит бросить его в воду и он сразу же научится плавать. Какой-то там у него рефлекс должен будет сработать. Ага, сработал. Фигвам – есть такое жилище у индейцев. И что из того вышло? Он чуть было не утонул. Хорошо ещё, что отец вытащил его из воды. Но почему-то сказал, что с плаванием у них пока ничего не получится.

Ну, и ладно, что не получится! Научится плавать позднее. Всему свое время. Ведь научился же он вязать спицами, когда лежал в больнице с сотрясением мозга (результат неудачных катаний на санках с горки). Мама принесла ему клубок ниток и вязальные спицы. Связала первый ряд, показала, как вязать другие. И сказала, что, когда он сам свяжет себе шарф, его заберут домой.

Он пытался сопротивляться, ведь вязать шарфы - это девчачье дело. Но мама напомнила ему песню из его любимого фильма «Айболит-66»:

Ходы кривые роет подземный умный крот,

Нормальные герои всегда идут в обход…

И сказала, что для того, чтобы в дальнейшем у него не было последствий от сотрясения мозга, нужно обязательно разрабатывать кисти рук. Как руки были связаны с головой, ему тогда было не совсем понятно. Но раз мама так сказала, значит, так оно и было. Он связал шарф. И его забрали домой. Правда, шарф к тому времени получился очень, очень длинный.

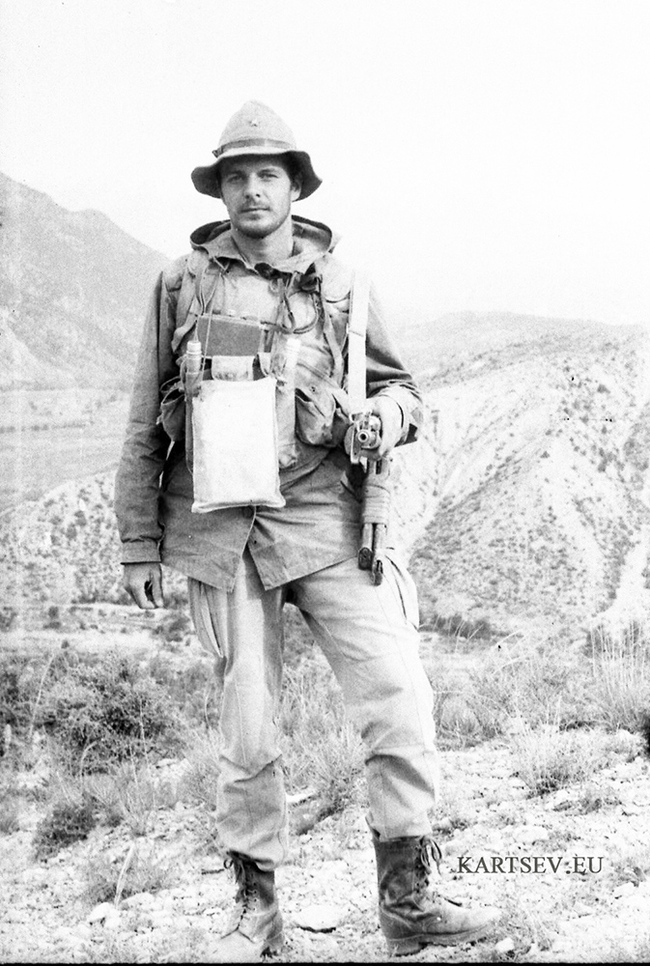

Как ни странно, навыки вязания ему позднее пригодятся, уже на войне. Точнее связывания – для этого у него всегда будет при себе двухметровый кусок репшнура (8 мм. репик – вспомогательная альпинистская веревка). А на рукоятке ножа будет намотана толстая капроновая нить метров 15-20 длиной, для сдёргивания различных взрывоопасных предметов, изготовления самодельных «сигналок», жерлиц и т.д.

Дома мама научила его варить компот. Это было совсем не сложно – вскипятить в кастрюле воду, положить в неё сухофрукты и сахар. Мама сказала, что дети приходят в этот мир для того, чтобы помогать своим младшим братьям и сестрам, помогать родителям, бабушкам и дедушкам. Когда подрастут – защищать их и заботиться о них. А потому компот – это его помощь. Тем более что компот у него получается очень вкусным.

Он гордился, что у него получается такой вкусный компот. У мамы получались очень вкусные борщи, супы и вторые блюда. У старшей сестры – выпечка: булочки и пирожки. А всё вместе это превращалось в очень вкусный завтрак, обед или ужин, сделанный всеми вместе.

Отец с раннего детства приучал его делать упражнения для улучшения зрения. Говорил, когда человеку становится неинтересно жить, у него ухудшается зрение. А чтобы жить было интересно, нужно видеть дальше и больше остальных. Но для этого нужно тренироваться.

(Фото из инета. Примерный вариант упражнений для улучшения зрения, которые он делал)

С рождения у него было вполне обычное зрение. Но постоянные тренировки вскоре дали очень даже неплохой результат (после пятидесяти, когда зрение сильно ухудшится, эти упражнения снова ему помогут). Теперь врачи удивлялись его зрению. Говорили, что это редкий дар. Но это был не дар, а всего лишь трудолюбие, которое прививали ему родители. И первые результаты этого трудолюбия.

После этого очень часто, стоя на автобусной остановке, при виде появившегося из-за поворота автобуса, отец равнодушный голосом, но так чтобы слышали окружающие, спрашивал:

- Серёж, какой такой там номер?

- Пятерка, не наш – откуда-то снизу звучал в ответ голос малолетнего шпингалета.

Вокруг раздавались голоса.

- Да, ладно! Не может такого быть…

- На таком расстоянии он не может увидеть номер!

- Угадать пытается пацан…

Но подходил автобус номер «Пять». Кто-то из пассажиров уезжал, удивленно поглядывая на мальца. Кто-то оставался. Вскоре из-за поворота появлялся следующий автобус и аттракцион продолжался.

- Какой там номер?

- Первый. Наш.

Вокруг снова слышались голоса.

- Да, не! Не может быть…

Отец тут же пользовался ситуацией.

- А спорим на пиво, что это первый?

Но поспорить с ним никто не успевал. Подходил автобус номер «Один» и они с отцом уезжали на дачу.

На даче они с отцом постоянно что-то делали: новый скворечник, клетки для кур или кроликов, строили-перестраивали садовый домик. В перерыве между делами играли в «Запоминайку». Игра была очень простая. Отец приносил из сарая ящик с какой-то мелочевкой (болты, гайки, шайбы, гвозди, подшипники, отвертки, игрушечные солдатики и т.д.). Заставлял Сергея отвернуться, отбирал несколько предметов, еще какую-то мелочь доставал из кармана (спичечный коробок, монетку, карандаш и т.д.), укладывал их на землю и накрывал небольшим куском ткани (каждый раз набор предметов менялся).

Когда Сергей поворачивался, отец снимал ткань и считал от двадцати одного до двадцати пяти. А после этого накрывал эти предметы тканью снова. Задача Сергея заключалась в том, чтобы запомнить предметы, лежащие перед ним. А потом перечислить их за ограниченное время (отец засекал время по секундной стрелке на своих наручных часах - количество секунд было равно количеству предметов). Количество предметов постепенно увеличивалось.

Позднее игра немного усложнилась. Увиденные предметы нужно было не назвать, а записать на листочке бумаги – в то же самое, ограниченное время. Проблема заключалась в том, что писать слова Сергей тогда не умел. Тем более, так быстро.

Отец соглашался, что это трудно. Но всегда добавлял: трудно, не значит, что невозможно.

- Думай! Это всего лишь задача, которую нужно решить.

- А можно я буду их рисовать?

Отец снисходительно кивал в ответ. При этом хитро улыбаясь. Прекрасно понимая, что и нарисовать все предметы за это время невозможно. Но он же учил своего сына не рисовать, а думать. Понятно, что Сергей не успевал нарисовать и половину, увиденных им, предметов. Ведь на рисование одного предмета выделялась всего одна секунда. Это было невозможно. Точнее, непросто. Поначалу. Но вскоре Сергей стал рисовать на листе бумаги не изображения предметов, а понятнее только ему символы. Это здорово экономило время.

- Двадцать один, двадцать два, двадцать три… - отец открывал предметы и считал от двадцати одного до двадцати пяти.

Сергей запоминал увиденное. Отец накрывал предметы тканью и произносил странное слово (наверное, в прошлой жизни он был индейцем?).

- Хоп.

И Сергей начинал очень быстро делать карандашом на листе бумаги какие-то пометки, похожие на символы стенографии (стенографии он научится позднее, когда будет служить в Афганистане). Когда истекало отпущенное время, отец снова произносил это странное слово. И Сергей скороговоркой начинал перечислять записанное.

– Сотка (гвоздь 100 мм.), бронебойный (гвоздь), шайба, солдатик, копейка…

- Стоп, - останавливал его отец, когда время истекало.

И была у них с отцом еще одна любимая игра, как позднее оказалось, любимая всеми войсковыми разведчиками. После прогулки отец всегда спрашивал Сергея, сколько и каких предметов, людей, деревьев или машин они встретили на своем пути. Учил разбираться в следах животных, находить их норы, грибы и съедобные растения, когда они гуляли по лесу.

А еще отец научил его играть в шахматы. И выигрывать шоколадки у взрослых. Потому что никто из взрослых не верил, что такой маленький мальчик сможет выиграть у них в шахматы. А он выигрывал.

Просто взрослые очень часто допускали в игре одну и ту же ошибку - недооценивали соперника. А делать это нельзя. Даже если ты и взрослый. Ведь победа не всегда зависит от опыта и возраста, чаще - от знаний, умений и таланта. И от трудолюбия. Ведь, как известно, гений – это один процент вдохновения и 99 процентов пота. А выигрывать в шахматы у гениев довольно сложно.

Отец не пытался воспитать его гением. Старался всего лишь научить его не бояться трудностей, преодолевать препятствия и жить - интересно, долго и счастливо.

Есть притча о семенах, попавших на разную почву. Отец пересказывал её немного иначе. Он говорил, что все дети - это семена, упавшие на землю. Если земля будет слишком плодородной, как в ямах с перегноем, из этих семян могут вырасти сорняки. Если земля будет слишком каменистой – пустоцветы. Если же земля будет в меру плодородной и каменистой, но это будет родная земля, если будет хватать солнца, любви и дождя, а иногда и ветра, которому нужно сопротивляться, из этих семян вырастут большие плодоносящие деревья.

Но для этого детей нужно воспитывать на положительном примере. Не по принципу: «делай, как я сказал», а «делай, как я». И тогда из них будет толк, вырастут помощники, защитники и просто хорошие люди - умные, талантливые и трудолюбивые.

Александр Карцев, http://kartsev.eu